阔别三年,她要回来了!

阔别三年,徐汇区图书馆终于要以崭新的面貌与读者见面了。近日,徐家汇天主教堂南侧的建筑物亮明身份,徐家汇书院的崭新馆招引发了许多关注。徐汇区图书馆为何冠以“徐家汇书院”之名?三年里它又修炼了哪些“功夫”?

打破图书馆常规

迎接全民阅读时代

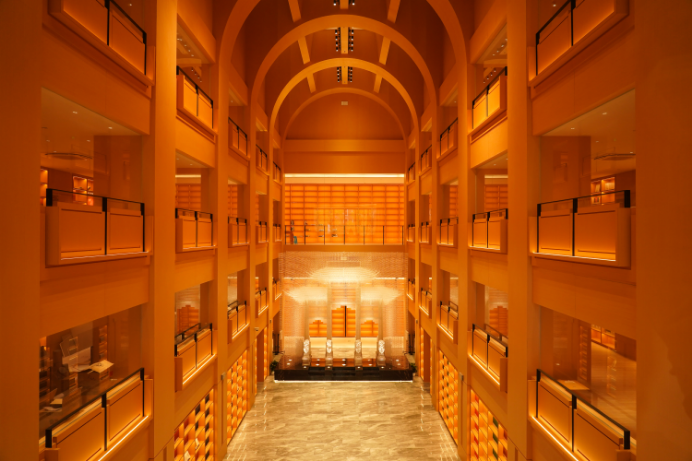

玻璃门从两侧移开,首先映入眼帘的是大面积巴西利卡风格的中庭空间。长28米、宽8米、高14米,平面呈长方形,屋顶是穹形,左右两侧是对称的立柱。中庭直通三层,恢宏明亮,两侧是八个特色主题书架阵列,再向外延伸是阅读大空间。书院的室内设计由知名建筑设计师俞挺主持的wutopia lab完成。

视野尽头的“光启之门”艺术装置是基于土山湾牌楼的形象进行艺术化再造,材质极简、造型独特、寓意丰富。整体运用绿色环保的可降解塑料材质,并用3D打印建造技术呈现晶莹剔透的网格化牌楼新形象,呼应了用现代技术演绎传统工艺的主题。云翼的加入使整体形象更显轻盈通透,与原本沉稳厚重的土山湾牌楼形成鲜明对比。传统与未来的呼应,科技与文化的融合,是“光启之门”所希望表达的核心主题。

两侧八个特色主题空间取名为“光盒空间”,一侧以“建筑可阅读”为主题,从城区发展史的宏观视角,以百年建筑、百年音乐、百年电影、百年工艺等区域特色文化为内核,聚焦徐家汇、衡复、西岸等核心地段,以融合书架的形式展示徐汇、徐家汇的历史文脉和城区巨变;另一侧以“徐汇文脉”为主题,让读者感受到徐汇文化名人灿若群星,他们的伟大功绩、创新意识、开拓精神、包容胸怀值得一代代传承和发扬。

“图书馆的目的不是把书藏起来,而是把书推荐给我们的读者。”徐汇区图书馆相关负责人介绍,一楼大厅空间的图书打破了传统图书馆常规的索书号排列规则,按照主题去排列图书,方便读者进行阅读。不仅如此,大门入口处两侧的书架上也陈列了读者、图书馆员以及作家等为读者专门推荐的书籍和推荐语。

据透露,中庭内还会布置20多米长的“海上书桌”,犹如海派文化的百年记忆通道,配合两侧的徐光启、建筑可阅读和中西交流等主题书架,以充满仪式感的空间再现徐家汇百年文化记忆,营造全民阅读氛围。

从景区中“生长”出来

图书馆不止阅读

徐家汇书院位于徐家汇源景区的核心位置,地下二层,地上三层,拥有近800个阅览座席,总建筑面积共18650平方米。书院建筑由国际知名的戴卫·奇普菲尔德建筑事务所设计,风格简约。细长的立柱从地面垂直延伸到屋顶,包裹了整个建筑,也形成了各层的敞廊,强化了广场与建筑的关系,成为联系书院与广场的特色过渡空间。这赋予了建筑物与周边环境一种特殊的魅力,徐家汇书院像是“生长”出来的一样。

书院北侧毗邻徐家汇天主教堂及教堂广场,让入口处拥有了一块室外景观广场;南侧是中国乃至亚洲最早投入公共服务的天文台、气象台、徐家汇观象台以及纪念“中西会通第一人”徐光启的光启公园。上海现存最早的近代图书馆徐家汇藏书楼、徐汇公学等建筑遥遥相对,方圆几百米内还有电影博物馆、百代小楼。

有如此得天独厚的环境,书院也特别在二楼、三楼开辟了休闲打卡区域。徐家汇“三件套”、天主教堂广场等风景尽收眼底,颇有网红打卡地的潜力。“巧于因借,顺其自然,既让建筑嵌入它的城市和文化背景中,又为建筑争取了最有利的景观视野。”地处“都市旅游”核心地段的徐家汇书院从一开始就决定全面融入旅游服务功能,包括展览展示空间、多媒体互动、沉浸式体验空间,突出体验感和休闲娱乐转化。比如引进了区域内精品咖啡店、文创商店等特色商业设施,服务台还专门设有旅游咨询中心。

“徐家汇书院是一座集图书、科技、博物、美术、旅游等多元功能高度融合的开放性、复合型图书馆,将成为徐汇的文化新地标,成为市民向往、喜爱的文化空间和精神家园。”徐汇区文旅局相关负责人介绍,徐汇得名于徐家汇,徐家汇得名于徐光启,馆招“徐家汇书院”也是集自徐光启手迹。取名“徐家汇书院”凸显了这座建筑不仅仅是一座图书馆,更是一种文化符号,表达对区域文化积淀、文脉传承的敬畏,期望海派文化在新的时代背景下重新焕发生机。

460年前,徐光启以敢为天下先的精神成为中西文化交流第一人;65年来,徐汇区图书馆像一个永不停息的探索者,永远在路上。如今,以“徐家汇书院”重新归来的它仍愿突破自己,打破常规,为读者带来更多新鲜体验。