将星陨落!开国少将杨永松逝世,1955年授衔将帅已全部离世

记者从杨永松将军亲友处获悉

开国少将

原北京军区工程兵政委杨永松将军

因病医治无效

于2022年9月1日中午

在北京逝世,享年103岁

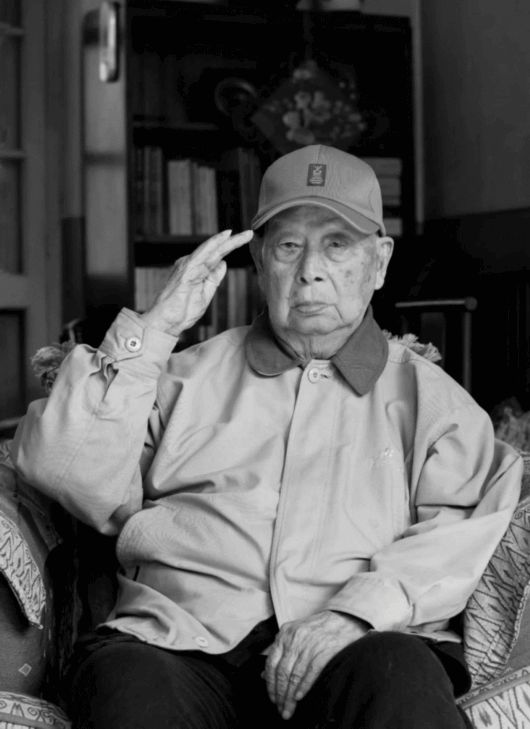

△杨永松将军,摄于101岁时(图源:央视新闻)

公开资料显示,杨永松,广东大埔人,1919年出生,1930年加入中国共产主义青年团,次年参加中国工农红军,1936年加入中国共产党。他历任红12军101团文书、红1军团3师3团收发、2师政治部技术书记,参加了中央苏区反“围剿”和长征。

抗日战争时期,杨永松历任八路军115师343旅685团政治处技术书记、师直政处教育干事、师政治部秘书、师直政处教育股长、特务团政治处主任、师政治部秘书长、教导2旅5团政治处主任。1944年入延安中央党校学习,后任抗大总校秘书科科长。抗战期间,杨永松参加了著名的平型关战役、忻口会战。

解放战争时期,杨永松历任东北民主联军政治部副秘书长、第四野战军战车师政委。

中华人民共和国成立后,杨永松历任华北军区装甲兵政治部主任,北京军区工程兵副政委、政委。他于1955年被授予少将军衔,曾获三级八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章、一级红星功勋荣誉章。

开国少将,仅剩4位

杨永松将军逝世后,目前健在的开国将军仅存4人,他们基本都是在红军时期就参加革命,平均年龄已在百岁以上。目前1955年首批授衔的开国少将已全部离世。

自1955年至1965年间,我国共授予或晋升10名中华人民共和国元帅、10名中国人民解放军大将、57名中国人民解放军上将、177名中国人民解放军中将和1360名中国人民解放军少将。这些人一般被统称为“开国将帅”。

目前,“开国将帅”群体中,元帅、大将、上将、中将均已辞世,健在的4名老将军均为开国少将。

记者查询发现,健在的4名开国少将中, 1961年授衔的有1人,1964年授衔的有3人。

其中, 1961年授衔的健在少将是:江西省军区原政委张力雄。1964年授衔的健在少将分别是:乌鲁木齐军区原副司令员王扶之、原总参谋部炮兵部部长文击、军事医学科学院原院长涂通今。

江西省军区原政委张力雄

(1961年授衔)

乌鲁木齐军区原副司令员王扶之

(1964年授衔)

原总参谋部炮兵部部长文击

(1964年授衔)

军事医学科学院原院长涂通今

(1964年授衔)

上述4名开国将军中,年龄最小的是出生于1923年的原乌鲁木齐军区副司令员王扶之。

1955年9月27日

很多人可能记不得这一天

它却是中华人民共和国历史上

值得铭记的日子

这一天

中南海里举行了两场授衔典礼

今天就和小红(ID:hszs1921)

一起回望这一天——

△ 1955年9月27日,中国人民解放军将帅军官授衔授勋典礼在中南海怀仁堂举行

授衔中南海

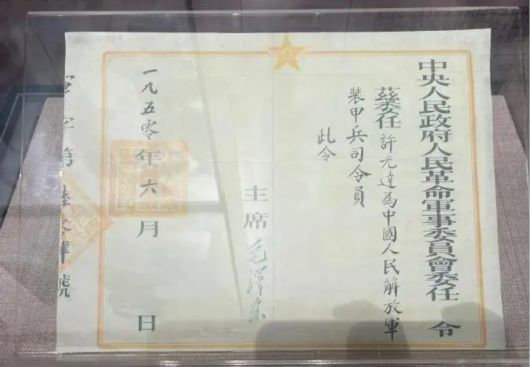

1955年9月27日,14时30分,中国人民解放军将官授衔典礼率先在中南海紫光阁西边的国务院礼堂隆重举行,国务院秘书长习仲勋宣读了授予中国人民解放军军官将官军衔的命令。

粟裕、黄克诚、谭政、萧劲光、王树声、陈赓、罗瑞卿、许光达、张云逸9位将军整齐地站在主席台前,依次从中华人民共和国国务院总理周恩来手中接过授予大将军衔的命令状。第一个拿到命令状的粟裕也由此成为中华人民共和国第一位正式被授衔的军人,是名副其实的共和国第一大将。这一天,一同在紫光阁被授衔的共计有在京的301名将官,而更多的将官们随后在全国七个地区,以及异国他乡接到了授衔令,他们后来有一个共同的名字:共和国的开国将军。

第二场授衔典礼在怀仁堂。

毛泽东主席颁发命令状,授予朱德、彭德怀等10人中华人民共和国元帅军衔,家喻户晓的“十大元帅”就此诞生。

△1955年9月27日,中国人民解放军首次授衔授勋典礼在北京中南海怀仁堂隆重举行。图为中华人民共和国主席毛泽东将“授予中华人民共和国元帅军衔的命令状”授予朱德(资料照片)。

在1955年授衔的千余位将帅中,有忠勇的猛将,也有儒雅的学者,有战神,也有谋帅,但每一位都是出生入死、身经百战。

著名军旅作家吴东峰专门做过一个有关战创的统计——十大元帅中有7位曾负伤,累计战创近20个:刘伯承负伤9次战创10多个,陈毅负伤1次战创1个,贺龙负伤1次,罗荣桓负伤1次战创2个,徐向前负伤2次战创2个,聂荣臻负伤1次。

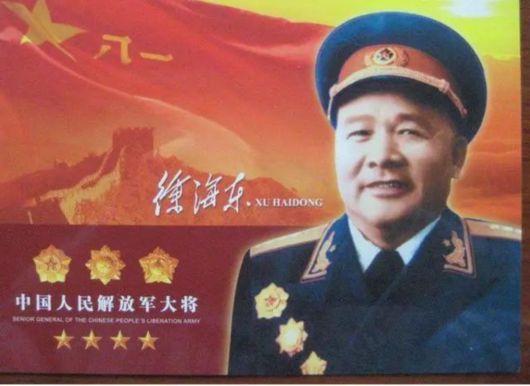

十位大将中有7位曾负伤,累计战创至少37个,平均每人近4个。像有“战神”之称的粟裕负伤6次重伤2次;徐海东最多,负伤9次战创20余个。开国将帅中因伤致残的就有12人。

曾有年轻记者问吴东峰:“你采访了那么多的开国将帅,印象最深的是什么?”他的回答是:“战创!在我采访的200多位开国将帅中,90%以上都负过伤——有战创记录者170多人,累计战创400多个,平均每人2个以上。如果把他们身上的战创累计起来,比任何国家将军身上的战创都要多!肯定可以获吉尼斯世界纪录。”

开国将帅们都是从枪林弹雨中冲杀出来的佼佼者,也是从死人堆里爬出来的幸存者。

三帅请让

1955年,随着《关于评定军衔工作的指示》《中国人民解放军军官服役条例》的先后颁布,要在当年完成对全部现役军官的授衔工作,成为牵动全军官兵的头等大事。

军衔是军事级别标志,是军人荣誉与责任的象征。共和国的首次评衔,更在很大程度上是对一个革命军人的历史性评价,不但事关此后的待遇,更是对既往贡献的认可。1954年就任总干部部第一副部长的宋任穷,协助时任部长的罗荣桓主持工作,主抓评衔评勋,他曾对夫人说:想不到几十年南征北战,最难干的却是这两项任务。

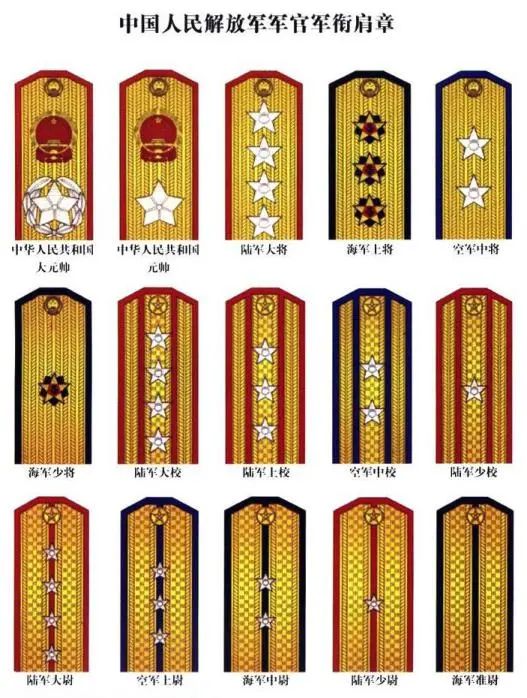

△ 1955年军官军衔肩章

为了肩上的星星,摆资格、列战功、闹情绪,甚至哭鼻子的,都有。面对此情此景,毛主席还说了一句名言:“男儿有泪不轻弹,只因未到授衔时。”打仗时连命都不要,现在为肩上一颗星,硬要争一争,闹一闹有什么意思?其中缘由也不难理解:肩上少一颗豆,脸上无光嘛!同一时间当兵,谁也没少打仗,回到家中老婆也要说哩。

不过,更多军人面对荣誉淡然处之,不为名利争短长——让衔的故事一再上演。

按照军官服役条例,毛泽东、周恩来、刘少奇等领导人是应该授衔的。在初步的方案中,大家一致认为毛泽东应该授大元帅,周恩来、刘少奇、邓小平应该授元帅。

毛泽东听到这个消息后,摇摇手说:“我不当那个大元帅!”毛泽东的态度明确,为他准备的大元帅服,也就只能永远放在博物馆里了。相关链接:这套专门为毛泽东主席制作的大元帅服,他为什么从未穿过?

他转向刘少奇同志:“你在部队里搞过,你也是元帅。”

刘少奇当即表示:不要评了。

他又问周恩来、邓小平:“你们的元帅军衔,还要不要评啊?”

周恩来连连摆手说:“不要评了,不要评了!”

邓小平笑笑说:“当什么元帅哟,早不带兵了。”

毛主席又转身问过去长期在军队担任领导工作,后来到地方工作的邓子恢、张鼎丞等同志:你们几位的大将军衔还要不要评啊?“我没想过当大将,我也不要评大将。” “不要评了,不要评了。”

宋任穷回忆录中写道:以毛主席为首的一些中央领导同志主动提出不授衔,对全军干部是个很大的教育,也解决了评衔工作中的许多矛盾。

著名军史专家、军旅作家董保存确认:有三位元帅都提出了让衔。

时任总政治部主任兼总干部部部长的罗荣桓掌管全军的军衔评定工作,得知元帅的提名名单中有自己,立即给党中央和毛泽东写信,说明自己比其他几位拟授元帅军衔的同志参加革命较晚,对革命贡献不大,请求不要授予他这么高的军衔。

给毛主席写信的还有徐向前。徐帅的理由是:既然革命已经成功,当不当元帅无所谓。徐向前是黄埔第一期的毕业生,性格内向,从不夸夸其谈,蒋介石给他的评语是资质平平。蒋校长哪里想到,这位平时沉默寡言的学生在后来的作战中,把那些深得校长器重的爱将打得满地找牙。从参加广州起义,到拿着地下党的小纸条去找毛泽东;从鄂豫皖击破“会剿”,到长征三过草地,血战河西走廊……徐帅不止一次说过:“许多同志牺牲了,如果他们还活着,元帅、将军应该是他们……”

叶剑英则直接请求只要大将军衔,他在元帅拟定名单相关报告上写道:“我诚恳请求,我最多摆在大将的军衔上。这是历史的定评。”叶帅的二女儿叶向真60年后才第一次在中国人民解放军档案馆看到这份报告,她后来回忆说,父亲当年的主要精力集中在辽东演习上,几乎没有参与授衔工作。但在饭桌上听父亲说起,自己作为总参谋长,多是在后方,应该把荣誉让给其他长期在一线指挥作战的同志,是他们在战场上出生入死,把天下打下来的。

将军们也不乏主动请求降衔者。

十位大将中惟一没能出席中南海授衔典礼的是有“中国的夏伯阳”之称的虎将徐海东,他一直在大连养病。得知自己被提名大将时,适逢周恩来总理前去看望,徐海东向总理提出:我长期养病,为党工作太少了,“大将军衔,受之有愧。”

窑工出身的徐海东久病缠身是真,九死一生、屡立奇功也是实打实的:他九次负伤,身上战创17处,最重的一次是在长征途中的庾家河战斗中,一颗子弹从其左眼下钻入,从颈后穿出,喉咙被瘀血堵住,呼吸困难,生命垂危。紧急关头,护士周少兰伏下身子,一口一口将其喉咙里的瘀血吸出,并昼夜寸步不离地悉心照顾。在昏迷4天4夜后,他奇迹般地活了过来,且在醒后第五日即由四人抬着指挥作战,且屡战屡胜。而那位救命的护士后来成为他妻子,并改名周东屏,意为“徐海东之屏障”,成就了一段军中佳话。

闻战则喜的徐海东自谓“打仗有瘾,走路有瘾,喝酒也有瘾,就是没官瘾”,被蒋介石视为“文明一大害”,国民党用飞机撒传单,上写“凡击毙彭德怀或徐海东者,当赏洋十万!”和悬赏彭德怀金额一样,可见徐海东的分量。后来阎锡山也发通缉,悬赏五万,徐海东还“抱怨”阎锡山太小气了。徐海东率领的红25军,从大别山打到陕甘,连战连捷,入陕时兵强马壮、军容威武,是第一支完成长征的红军队伍。1935年冬,毛泽东派人向徐海东借2500块钱,以解决中央红军的吃饭穿衣问题。徐海东问供给部部长:家底有多少?答曰:7000块。

徐毫不犹豫命令:留2000块,拿出5000块送中央。同时复信一封,表示红25军完全服从中央红军的领导。这笔钱和这份忠诚帮助中央红军度过了到达陕北后最艰难的第一个冬天,毛泽东赞其为“对中国革命有大功的人”。

整整20年后,在病榻前,周总理紧紧握着徐海东的手说:“海东同志,你是在长期革命斗争中累病的嘛,你为党的事业做了很大贡献。我认为,授你大将军衔不高也不低。”

“五百年前,大将徐达,二度平西,智勇冠中州;五百年后,大将许光达,几番让衔,英名天下扬。”毛泽东的这番话让许光达成了1955年让衔群英中最耀眼的大将。

1927年许光达接到党组织的通知去南昌参加起义,跋山涉水到达时,南昌起义已经失败。他仍南下追赶起义部队。有人问他:为什么要追败军之师?他答:“虽败犹荣。”又问:这不是去送死吗?他答:“虽死犹生。”

1947年胡宗南进犯延安,中央机关撤至黄河边,东西两侧大河滔滔,南北敌军步步逼近,危急中,许光达奉令驰援。他率部冒雨到达乌龙镇,一沟之隔,中央机关的队伍隐约可见。许光达召各旅旅长登高而望,指着对面下令:“看到了没有,毛主席、党中央就在前面。哪怕敌人的炮弹落在我们身上,也不许后退一步!”激战一昼夜,挡住了敌三个旅的轮番进攻,护中央机关安然转移。

得知自己在拟授大将的名单上,这位19岁就当上“娃儿连长”、身经百战、遇险十余次屡屡大难不死的装甲兵司令员,竟然一连几天“惶惶难安”,他对妻子说:我这顶乌纱帽是建立在多少战友、下级流血牺牲基础之上的,他们长眠在我们战斗过的地方,我这个幸存者今天得此荣誉,是“一将功成万骨枯啊!”几经思考,他给毛主席和中央军委领导写了一份降衔申请书:

回顾自身历史, 1925年参加革命,战绩平平。1932年-1937年,在苏联疗伤学习,对中国革命毫无建树。而这一时期是中国革命最艰难困苦的时期;蒋匪军数次血腥的大“围剿”,三个方面军被迫作战略大转移。战友们在敌军层层包围下,艰苦奋战,吃树皮草根,献出鲜血,生命。而我坐在窗明几净的房间里喝牛奶,吃面包。自苏联返国后,这几年是在后方。在中国革命的事业中,我究竟为党和人民做了些什么呢?

为了心安,为了公正,我曾向贺副主席面请降衔。现在我诚恳慎重的向主席,各位副主席申请:授我上将衔,另授功勋卓著者以大将!

在中央军委扩大会上,毛泽东拿着这份许光达的申请说:“今天我要向你们介绍一位甘心把自己的级别降低的人,他就是许光达同志,这是一面镜子,一面共产党员毫不为己、不谋私利的镜子!他将始终成为我党、我军上下一面很好的镜子!”

“三让将军”

1955年自请降衔的人不少,真正“成功”者并不多,成功率高的恰恰是管干部、管评衔的将军们。

“1955年父亲被评为上将,实际上他是符合大将条件的,父亲主动提出了降衔。”说这话的是宋任穷之子宋克荒。论级别,宋任穷是正兵团级;论职务,红军时期他曾任红28军政委、代军长,1955年时任总干部部第一副部长,行政4级。在中国人民解放军档案馆珍藏的1955年1月16日彭德怀、罗荣桓写给毛主席的《关于元帅、大将、上将问题报告》中,宋任穷的名字赫然列在大将名单中,成为宋任穷自请降衔的历史证言。

另一位正兵团级、总干部部副部长也自请降衔并成功——为了把自己成功地降下去,他三番五次打报告、给领导“做工作”,最终将自己“落实”为中将。在授衔仪式举行的前一天,周总理专门把他请到中南海面谈;还特地把摄影记者叫来,与之合影留念。在授衔庆祝酒会上,刘少奇对他说:“你是一名应该授上将而没授上将衔的中将。”彭德怀也说:“你那两颗金豆的含量可不一般啊。”

他,就是中将里排位第一的“三让”将军徐立清。

看到拟授上将军衔人员名单中有自己名字时,作为总干部部副部长的徐立清先是“以权谋私”,直接将自己的名字悄悄“下调”到中将行列。

罗荣桓部长找他谈话,批评他:“这是中央军委定的,正兵团职的一般都授上将,你的名字怎么能随便划了呢?你徐立清是有贡献的,是够资格的嘛。”于是,罗荣桓又把徐立清的名字加回了上将名单中。

徐立清给中央军委和罗荣桓部长写信,列举了申请低授的“充分”理由:一是不突破最初的设想;二是对自己有一个正确的估价,克服名利思想;三是便于做一些争军衔同志的工作,保证授衔工作的正常进展。

夫人很支持他:“咱不要在待遇上、名利上和别人争高低。”

但也有人劝他:你符合上将条件,非要个中将不可,其他够上将条件的同志该怎么想?这话倒让徐立清有点为难了。

恰在此时,装甲兵司令员许光达的降衔报告得到了毛主席的盛赞,徐立清连夜给过去的搭档许光达打电话,交流“经验”。许光达说:“这是我们个人的想法,跟别人没关系,要坚持下去做出榜样来。看那些争着要高衔的人有啥话可说。”

深夜,徐立清辗转反侧,难以入眠,于是披衣起身,伏案再次给中央军委和罗荣桓部长写信。

罗荣桓拿着信和赖传珠、宋任穷两位副部长商量,大家一致认为:徐立清新中国成立初期就任大兵团政委,又时任军委总干部部副部长,在群众中威信高、影响大,还是应该授予上将军衔。这个意见上报给彭德怀副主席也得到了认可。

彭德怀特意三次找徐立清谈话,但徐的态度非常坚决。他的信一次又一次写给毛主席、中央军委和罗荣桓部长,最后惊动了周总理出面做他的工作。总理说得入情入理:“你这种精神值得提倡,从战争年代到和平时期,你始终保持着这种优秀品质,难能可贵!不过,你是完全符合授予上将军衔条件的,不要认为自己是总干部部的副部长就可以低授。”徐立清坦承有些人争官争位、不顾大局,觉得只有自己低授了,才能理直气壮地做他们的工作。

周总理感慨道:“主席说许光达是一面明镜,我说你徐立清也是一面镜子,是难得的一位好同志嘛。”1955年的 “让衔”,只是这位“三让将军”人生中的“第二让”。此前,他曾经申请“让级”——把自己应评的正兵团级降为副兵团级;之后,在医院的病榻上,他亲自给中央军委写信,请求“让位”——建议免去他总干部部副部长职务,以便及时任命新人。1983年,徐将军病逝于北京,享年73岁。他生前对子女们说:“我一生选择了革命、选择了党,这条路走对了。我没有遗产留给你们,爸爸只留给你们一句话:要始终坚信党是正确的,群众是最公道的!”