第二届上海之鱼国际公共艺术双年展“游弋” | 小编带你“云打卡”第一弹

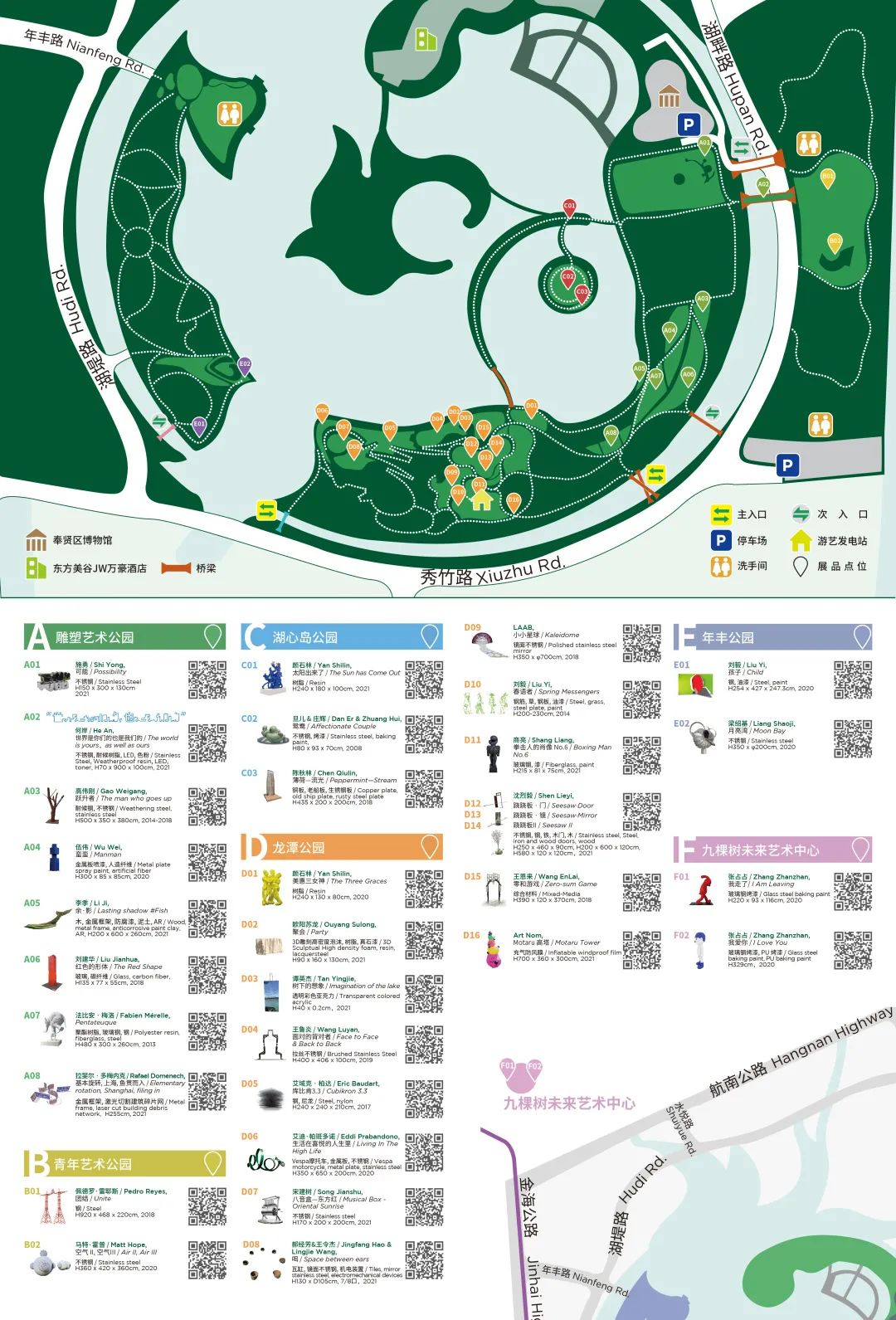

第二届,上海之鱼国际公共艺术双年展“游弋”,已于今年9月开幕。将于12月30日闭幕。现已进入尾声阶段,还没去的小伙伴们先不要着急。现在就跟随小编的脚步“云打卡”,一起感受艺术作品的魅力。

从“鱼跃”到“游弋”,是公共艺术从“介入”到“融入”的过程,本届双年展共邀请到31位国内外优秀艺术家,由策划团队在全球范围内甄选出40件符合双年展主题和意涵的作品。其中根据不同作品风格理念、创作媒介结合实地点位特色,全方位、一体化打造融合趣味性与美育价值的艺术体验空间。

A01.施勇《可能》

艺术家简介:施勇,1963年出生,现生活和工作在上海。作为中国较早从事装置与影像媒介的代表人物之一,自1993年起,施勇的作品就在国内外广泛展出。他早期创作致力于揭示现实内部的意识形态;九十年代开始关注改革开放状态下的当代上海的转型概念,继而引向更宏观的全球化、消费文化等层面。

作品简介:作为一个不确定的暧昧之词,“可能”在语词阅读的世界里是将来式的,可以滑向任何一种结果;将它作为物的形式尺度予以呈现之时,阅读便具有了可触摸的现实性与隐喻性。任何对其外观形式的改变都符合其本身的定义,因为它们都是有“可能”的。

A02.何岸

《世界是你们的也是我们的》

艺术家简介:何岸,1971年出生于武汉,就读于湖北美术学院,现生活和工作于湖北。作为中国最具代表性的艺术家之一,他生长在中国经济急速扩张的年代,何岸的作品涉及装置、雕塑、摄影等多重媒介,他的创作在形式的简约性下蕴含着浪漫的戏剧性,时常结合工业材料营造富有感官叙事的装置现场,很大程度上反映着对中国城市化现象物理和心理层面的情感表达。

作品简介:《世界是你们的也是我们的》——一句老话放在当下,更显得这个世界是一个不断成长的世界。

A03.高伟刚《跃升者》

艺术家简介:高伟刚,1976年生于黑龙江,现生活工作在北京。2005年其从零售行业转至艺术领域,15年来高伟刚的创作方向尽力摒弃日益泛滥的全球化浪潮带来的强势影响,坚持以个人视角面对自身过往的生活经验并以此来判断人与社会生活与自然因素之间的矛盾所在,其创作手法涵盖绘画、影像、装置及行为等多项领域。曾在中国大陆,中国香港,法国,美国,英国,新加坡等地举办个展及参加展览。

作品简介:腐朽的生命体似乎挣脱出了新的可能。对于未知之事,个体需要宽容的面对。

A04.伍伟《蛮蛮》

艺术家简介:伍伟出生于1981年,河南省郑州。2012年毕业于中央美术学院实验艺术系,获硕士学位,现居北京。伍伟的作品中充斥著触感欲望,涉及文明、神话等议题,在材料与空间中寻找新的感受和可能。从肌肤到皮毛,从身体到生命,伍伟的思考一步步由个人情感深入到文明和文化与自身和社会的关系中,创作过程更注重作品生成的逻辑。他的材料和形式语言也逐渐简化,追求纯粹与极致的感受和视觉体验。

作品简介:“蛮蛮”来自中国古代传说,只有两只蛮蛮合并时才能飞翔。艺术家借用山海经中的形象,并将其转喻为两个相互合并的形体,从几何形态间的位置关系找到与动物形象相对应的内在联系。对于作品整体呈现出的几何形态,艺术家利用现代主义抽离了对形象的解释,引用形象背后的叙述与原始文化的意象相链接。

A05.李季《余·影》

艺术家简介:李季,1989年生于上海。公共艺术家、设计师,从事公共艺术与数字艺术的跨界应用。上海市美术家协会会员、上海市青年美术摄影家协会副秘书长、上海市徐汇区青联委员,作品涉及公共艺术、新媒体、装置、雕塑和视觉艺术等领域。多次参与国内外艺术与设计展览、被多家机构和个人收藏。参与策划众多当代艺术与设计领域的展览与项目,并将艺术跨界理念应用于政府项目、商业空间、旧工业园区改造等案例。

作品简介:上海之鱼作为奉贤新城最大的生态核心,空间本身已具有相当完整的生态属性,艺术家的创作就基于此原则。在材料选择与造型上,顺接空间本身的物性,没有破坏其原有的美感。在主题上结合了奉贤皮影戏的的元素,用AR的手段与装置本身结合,当观众通过手机AR识别装置时,鱼的影子便从门洞中鱼跃而出,在视觉中“余”下了,“鱼”之影。

A06.刘建华《红色的形体》

艺术家简介:刘建华,1962年生于江西吉安市,目前工作和生活于上海。刘建华以综合材料为主要媒介进行创作,是中国当代领域最具实验性、代表性的艺术家之一。刘建华作品受邀参加2019年洛杉矶郡立艺术博物馆巡展、2018年意大利那不勒斯MadeinCloister基金会个展、新加坡国家美术馆极简主义主题展、第五十七届威尼斯双年展主题展“艺术万岁”、日本第六届越后妻有大地艺术祭三年展、第十四届卡拉拉国际雕塑双年展,以及伦敦泰特当代美术馆、法国蓬皮杜艺术中心等机构举办的展览。

作品简介:艺术家通过大量的艺术实践,将违和感融入到创作中。在这件作品中,经过非充分瓷化后的“蜡质”玻璃与人们对玻璃的“常识”构成了认知挑战,自然形态的石料与成为石碑而被切割的痕迹在对抗中并存。《红色的形体》,不是某一类型文化背景中的石碑,也不是某一具体的石碑,它就是一块碑。

A07.法比安‧梅洛

艺术家简介:法比安.梅洛是一名颇具才能的新晋法国艺术家,专注于水墨和水彩画创作。梅洛毕业于著名的巴黎国立美术学院,2005年获得奖学金,赴西安美术学院参与跨文化艺术深造计划,并于当地跟随艺术家研习,深入钻研中国山水画技法、临摹艺术,以及从大师角度细致入微地观察自然物象,为其艺术创作带来新的美学思维、技法与境界。他亦因此创造出一种非常别具一格的艺术风格,巧妙地融合东方水墨意念与西方绘图技巧。

作品简介:这件作品衍生自法比安于2012年创作的同名绘画的等身尺寸大型雕塑,是由聚酯树脂、玻璃纤维、毛髮、钢制成。作品展现了一个弯腰驮着大象的男人,正相当努力地平衡背上的重担。大象主题的灵感来自新加坡动物园,艺术家以略带诙谐的手法,探讨社会期望以及整个文化如何成为了个体所背负的重担。

A08.拉斐尔‧多梅内克

《基本旋转,上海,鱼贯而入》

艺术家简介:拉斐尔·多梅内克(RafaelDomenech)1989年生于古巴瓦哈那。2019年毕业于美国哥伦比亚大学并获艺术硕士学位。目前,多梅内克在美国纽约市生活和工作。拉斐尔·多梅内克在社会主义制度中⻓大并接受教育,对建筑空间和公共宣传的兴趣自然地为拉斐尔·多梅内克的早期作品奠定了基础。移居美国后,艺术家经历转型、重新定位和文化融合的过程,影响与兴趣也随之扩大。

作品简介:这是艺术家拉斐尔·多梅内克具代表性的大型公共装置,作品由四组可移动板组成,分别以英文字母S、C、L、I形态呈现,S型面板占据中心轴,贯穿于整体装置,鱼贯而入,并与其他三组面板呈现可互动旋转的姿态。在四组面板表面,艺术家使用了城市化进程中最常见的建筑保护网材料,网布层叠间,雕刻的文字讲述了多梅内克对于隐匿于城市间的交流、互动、空间转换的诗意。

B01.佩德罗·雷耶斯《团结》

艺术家简介:佩德罗·雷耶斯,1972年出生于墨西哥城,就读于墨西哥伊比利亚美洲大学(Ibero-AmericanUniversity)建筑学专业,是艺术机构TorredeVientos(windmills)的负责人兼策展人,现工作生活在墨西哥城。他习惯利用简单的方式和随意的场景,设法融合理想与现实、个人志趣和集体利益的关系。雷耶斯对于现代主义基础上的社会空间、环境问题以及社区群落间彼此的影响有自己独到的认识。

作品简介:这件作品是被人熟知的大型装置之一。艺术家的立场、对拾得材料的运用让他致力于拥护贫穷艺术,通过对于社会的独特见解取得了空前的国际关注。作品表现了建筑学思想对艺术家的持续影响,试图在结构设计和建筑原理上传达更多的趣味,探究如何让个体在某个空间内得到解放,或者如何激发一群人去协调工作,通过交流、创意、幸福及幽默感启发改变,让艺术观念重塑了空间认知。

B02.马特·霍普

《空气II、空气III》

艺术家简介:马特·霍普,英国艺术家,现定居北京。他生于伦敦,深造于伦敦切尔西艺术学院、温切斯特艺术学院、加利福尼亚大学等院校。艺术家通过自身对人类的感知力,及对能量和混沌秩序的关注,以作品重新解读过去和现在的雕塑语言。在其艺术创作生涯里,他始终保持对公共艺术的专注和研究。因生活在北京,艺术家对中国公共艺术更有独立的观察和融入。他认为公共艺术是改变中国城市同质化的有力手段,因此公共艺术在中国大有可为。

作品简介:“空气”是一系列大型户外作品,由相互连接、合并的球形金属体组成。作品的形态来源于我们时刻呼吸的空气分子——水分子、二氧化碳、氮气和氟氯化碳,该装置模型以最好的方式向我们呈现了这些平时肉眼看不见的空气分子。从视觉观感上,这些分子就像碰撞的气泡或失控的行星体。它们还有一个共同的特征,即公众可通过每个球状体的入口进入其内部空间。

C01.颜石林《太阳出来了》

艺术家简介:颜石林出生于长沙,生活于北京。2007年毕业于湖北美术学院雕塑专业。获得“全国高等院校优秀毕业生作品展”佳作奖,中国最具潜力的新锐艺术家之一。在他作品里人和动物都是他自己的虚拟体,是他对自身生命个体的思考和存在的体验,也是自我个体的对话。相互拥抱、相互慰藉是自我肯定的一种方式;从另外一方面说,相互尊重和慰藉也是艺术家对人与自然的理解。

作品简介:《太阳出来了》造型源自于漫画和童话卡通的视觉记忆,在美丽静止的外表之下却是艺术家对虚拟与现实距离的对照和思考。在VR的虚拟世界里,你可以任意的建构空间体积臆想,也可以肆意摧毁之。作品中小鹿斑比们相互生长在一起的身体,交叉、挤压、重叠,看似竖在它们前面的树干却浑然不觉是穿透了它们的身体,小鹿们像是长在了树上一样;树干架起了一缕虚拟照进现实的阳光,“太阳出来了”以漫画旁白的形式长在了雕塑上。一切看似是合理的解释,却又和现实矛盾重重和无解。

C02.旦儿&&庄辉《鸳鸯》

艺术家简介:庄辉,1963年生于甘肃玉门,现生活和工作在北京。庄辉是一位多面的观念艺术家,主要活动包括行为、雕塑、装置和摄影。旦儿长期走访民间,采集、收集并学习大量民间画师及手工艺人具有示范审美共性的图像。庄辉和旦儿长期以游牧的状态行走于社会中。他们作为思考的行动者,观察着今天中国的现实处境,试图提炼出一种社会秩序当中的美学。艺术家希望通过对无用世界的放大,探讨“有用”与“无用”之间的关系,并反思人类对社会空间的认识与利用。

作品简介:《鸳鸯》,这个寓言式的爱情之物,它拥有一双大大的眼睛,里面浮现的花纹是显微镜下病毒的模样。

C03.陈秋林《薄荷—流光》

艺术家简介:陈秋林,1975年生于湖北省宜昌市,2000年毕业于四川美术学院版画系,现工作生活于成都。陈秋林的作品涵盖影像、图片、装置和雕塑在内的各种媒介,创作始终处于一种不断发展和推进的状态中,在频繁论述的问题中引入全新的观点和视角,对于社会问题拥有独特的敏感度。

作品简介:这条渔船被拆分重塑,它的原始形式和功能都没有被保留。金属覆盖了被腐蚀的木头,薄荷从裂缝中生长出来。金属赋予了这些元素抽象的、几何的形式,同时让它们看起来似乎是在我们的意识河流中渐渐沉没。

D01.颜石林《美惠三女神》

艺术家简介:颜石林出生于长沙,生活于北京。2007年毕业于湖北美术学院雕塑专业。获得“全国高等院校优秀毕业生作品展”佳作奖,中国最具潜力的新锐艺术家之一。在他作品里人和动物都是他自己的虚拟体,是他对自身生命个体的思考和存在的体验,也是自我个体的对话。

作品简介:作品灵感来源于西方艺术史中的经典图示“美惠三女神”。艺术家用VR软件中的喷笔绘画的方式保留身体直觉性的创作痕迹,让三位女神的造型更加随性自由,并通过3D打印的方式将虚拟空间中的形象转换为现实空间中的雕塑,实现对经典的重新认识和个性化再现。

D02.欧阳苏龙《聚会》

艺术家简介:欧阳苏龙,1987年出于湖南,现生活工作于北京。2011年毕业于中央美术学院获学士学位,2019获中央美术学院硕士学位,现为中央民族大学美术学院外聘教师。曾获2018年艺术8中国青年艺术家奖,2018艺术权力榜“艺术发现”上榜艺术家。作品曾被中央美术学院美术馆,OCAT艺术中心,艺术8,武汉空港国际商务新城,湖南省油画学会等专业机构及个人收藏。

作品简介:《聚会》是“缝隙系列”作品中的一件,这一系列以经典雕塑、人、物为元素,将十几个经典雕塑堆放在一起,抽取它们之间的缝隙,制作了一个由雕塑塑造出来的空间;提取人物在不同环境不同空间关系下它们之间的缝隙空间,将其实体化呈现,将主体人物都隐去,用空间记录人与人之间的关系。

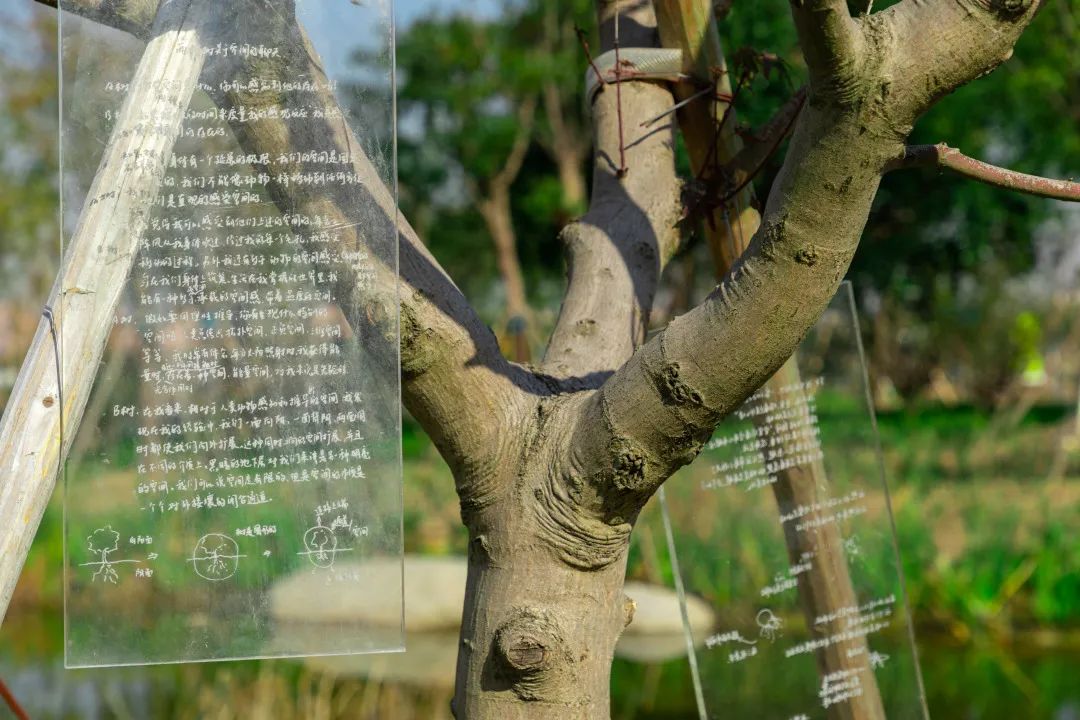

D03.谭英杰《树下的想象》

艺术家简介:谭英杰,1992生于湖南,2016毕业于中央美术学院雕塑系,他近期实践以空间装置为主,并涉及影像、行为、文字等多种媒介。他的创作通过将个人经验介入不同的空间,以此构建多重的叙事结构与空间体验,同时探讨空间中身体性的触觉感受。

作品简介:这件作品是艺术家在此地创作的,他将在这里遇见的事转换成一系列的艺术家方案,以文字、图案、手绘的方式将此地的发现在彩色透明亚克力上呈现出来。这一系列10件作品分布在不同的树梢之下,他想探讨场域的空间关系,通过偶遇彩色吊牌来参与阅读,作品内容关注在场的空间体验,并讨论观看的方式以及观看之后的思维组织关系,由此来引导出另一个关与树梢之下的观看角度。

D04.王鲁炎《面对的背对者》

艺术家简介:王鲁炎出生于1956年,现生活、工作于北京。王鲁炎是中国现当代艺术发展史中的重要先行者,他的作品曾先后于《星星画展》(1979)及《中国现代艺术大展》(1989)等早期重要展览中展出。他的个展前后在深圳OCAT当代艺术中心、首尔整体美术馆、中国北京芳草地展览馆、法国圣埃蒂安现当代美术馆、中国国家体育馆北京鸟巢艺术中心、外交公寓12号空间和鸭绿江现当代美术馆等机构举办。他的作品曾在第二届亚太当代艺术三年展、首届广州当代艺术三年展、美国纽约亚洲协会P.S.1当代艺术中心、乌镇当代邀请展、摩纳哥海洋博物馆、俄罗斯莫斯科叶卡列尼娜基金会、中国国家博物馆等机构展出。

作品简介:交流并不意味着都是理解和接手,面对面的交流经常隐藏着彼此背对不可交流的本质,而彼此背对的不可交流也隐含着可相互面对的可能,《面对的背对者》揭示了这种内在的转换。

以上给大家带来的是本次双年展作品第一弹,下期将继续分享其他艺术家们的优秀作品,请持续关注哦~

(转自:上海奉贤)