今年是抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,澎湃新闻·私家历史与抗战文献数据平台合作,推出“抗战回望”系列,选取抗战期间的报纸、图书、日记等史料加以介绍,希冀带领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军民的精神与生活。

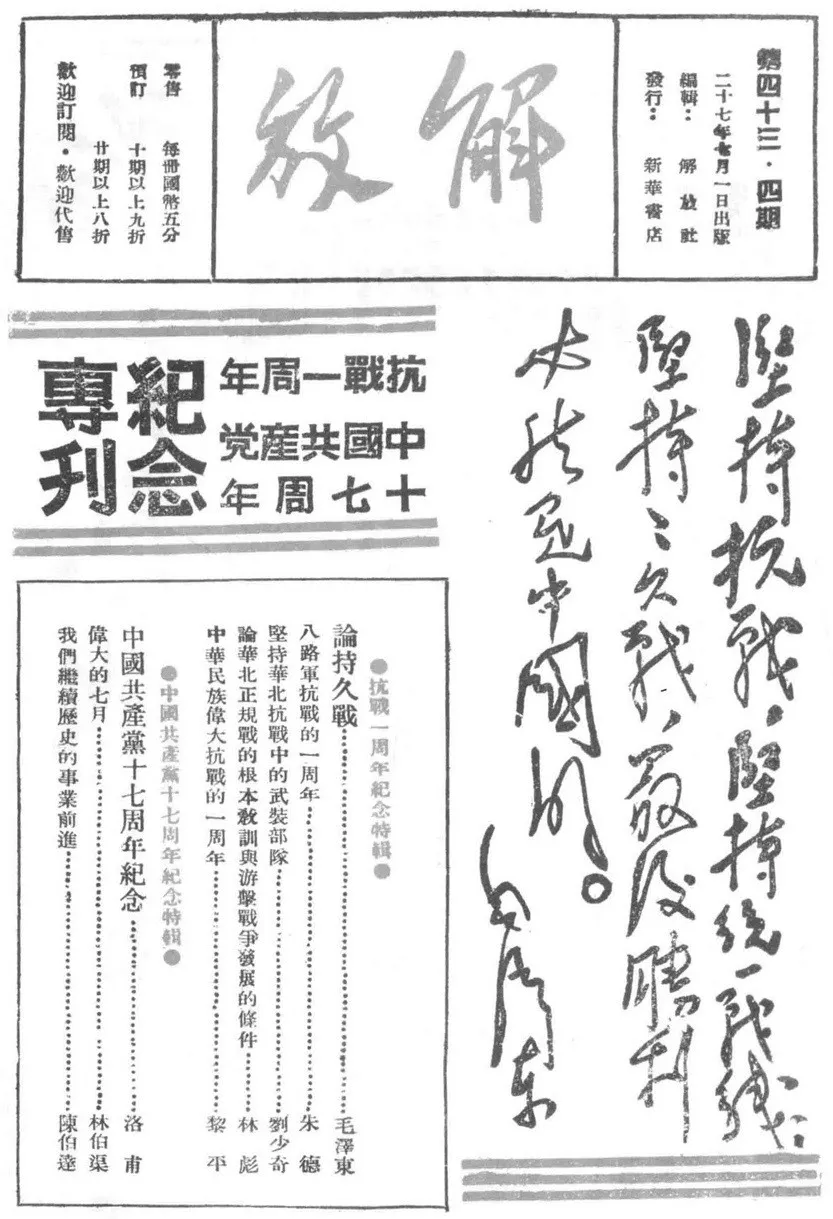

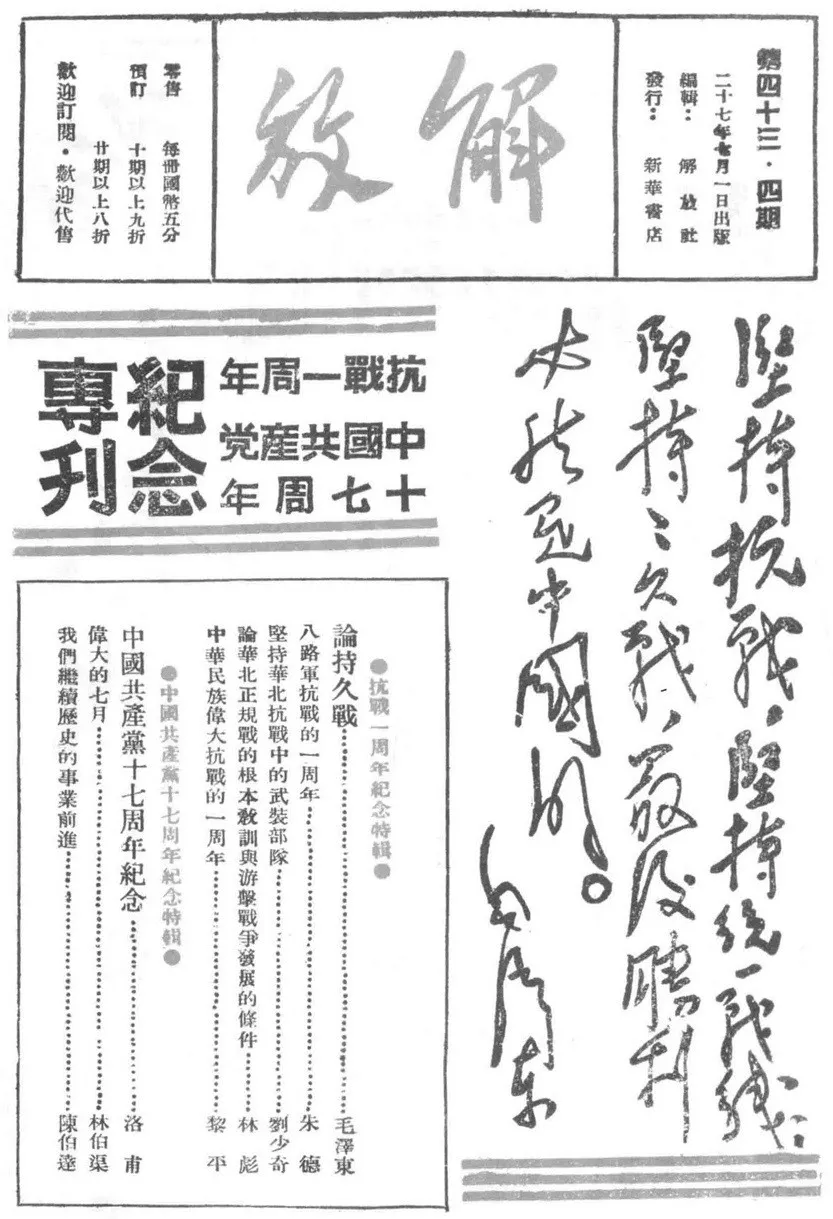

1938年7月,毛泽东的《论持久战》首度在《解放》中公开刊行。关于其写作缘起,毛泽东在《论持久战》中指出:“很多人都说持久战,但是为什么是持久战?怎样进行持久战?很多人都说最后胜利,但是为什么会有最后胜利?怎样争取最后胜利?这些问题,不是每个人都解决了的,甚至是大多数人至今没有解决的。”

一如上述引文,当时持“持久战”论者很多。本文主要介绍毛泽东提及的这些“很多人”对持久战的认识。

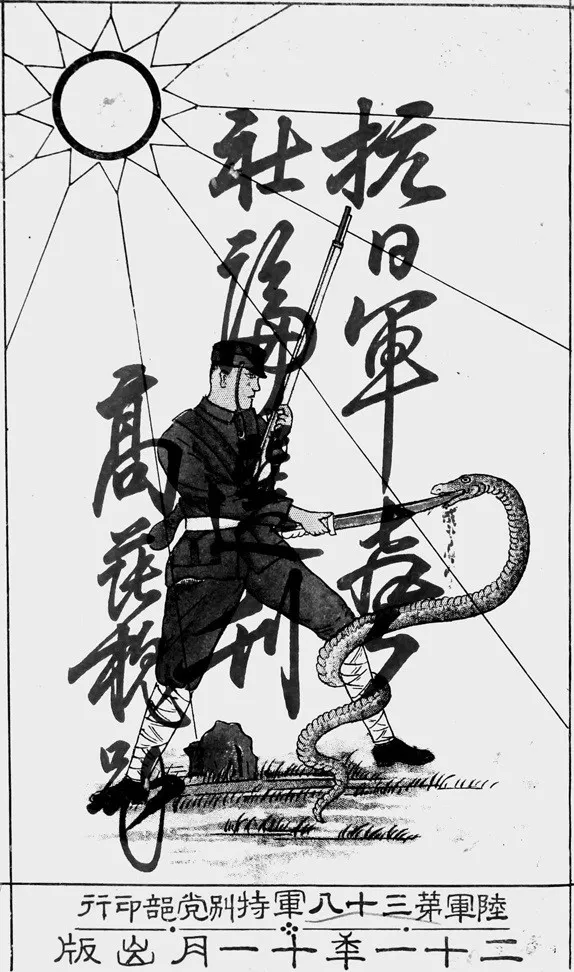

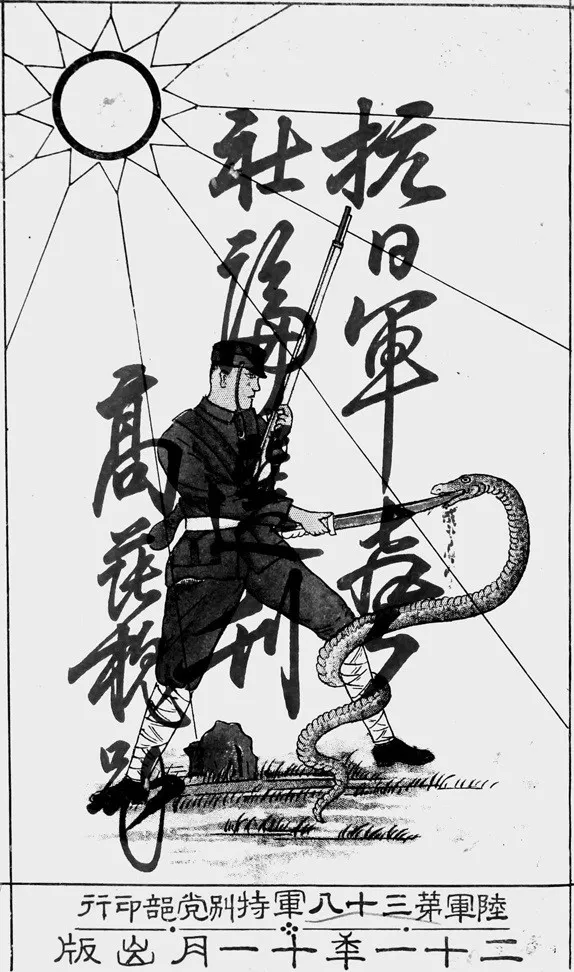

《抗日军声社论选刊》

《抗日军声社论选刊》为陆军第三十八军特别党部编印于1932年,该书书名由高荫槐(曾任第三十八军参谋长)题写。《抗日军声》为国军第三十八军特别党部1931年所办的旬报。此时的国军陆军第三十八军为滇军之一部,龙云曾任军长。

《抗日军声社论选刊》一书中刊有《我国应一致团结作持久战》一文,发表于“一·二八淞沪抗战”后不久的2月6日,其中旗帜鲜明地提出了“持久战”的观点。之所以对日抗战会是一场“持久战”,该文指出,是因为日本现时面临的困境:“日本一方面,必引起国际反感,而外交处于孤立地位,一方面必因国内经济之不景气,而起‘赤色之恐怖’,他方面更有朝鲜民族革命分子之革命运动,亦足以使暴日陷于危险之境。”

书中所载的漫画

相较后来益臻完备的“持久战”言说,这一篇短论并未站在中国自身的角度来论证“持久战”的必然性,也未详细说明于中国而言,“持久战”应当要如何去进行。但是,作为一篇出自远离日军威胁的云南的文章,尽管发表于抗日战争全面爆发前的五年,对于日军之所以不能最终取胜的理由的判断却大抵与抗日战争全面爆发后的相关言论相一致,可见在此时,“持久战”的观点即便未必是共识,也是很容易判断出来的一个发展态势。

书中所载的漫画

蒋百里《国防论》《速决与持久》

现今除了毛泽东的《论持久战》以外,较多为人熟知的“持久战”论述是蒋百里的相关言论。不过,就笔者所见,蒋百里的著作中有关“持久战”的论述并不算太多,更难说成系统。如其代表作《国防论》,尽管编撰、出版于卢沟桥事变前后,但是当中正面强调“持久战”的只有如下几段话:“国防的部署,是自给自足,是在乎持久,而作战的精神,却在乎速决,但是看似相反,实是相成”,“所以未来的战争不是‘军队打仗’而是‘国民拼命’;不是一定短时间内的彼此冲突,而是长时间永久的彼此竞走”。

《大公报》(上海)中有关《国防论》的广告

但是,这两段话要么只是一般地抽象论述战略与战术、持久与速决之间的辩证关系,要么只是一般性的重复“总体战”的思想,未必对抗战有什么实质上的指导意义。揆诸这两段话存在的具体语境,也看不出《国防论》中所体现出的蒋百里的“持久战”思想与抗战之间的关系。紧接着第一段话之后,蒋百里写道:“因为德国当年偏重于速决,而不顾及于如何持久,所以失败,若今日一味靠持久,而忘了速决,其过失正与当年相等。”所以说这一段话蒋百里不惟是抽象地讲述一个通常的道理,同时也是针对德国此时的现实而说。在第二段话之后,蒋百里呼吁道:“我希望读这本书的朋友们,切实的一想,世界的火,已经烧起来了——逃是逃不了的——不过三四年罢?”同样也看不太出蒋百里是直接针对抗战言之。

有论者谓蒋百里在《国防论》中的这些言论,实质上是“暗中指出今后中日战争的趋势,取决于长期持久的总体性作战”。但是,结合上述引文及其上下文,即便不能说《国防论》中的相关“持久战”观点完全不是针对抗战而发,但是也必须承认,这些观点若是针对抗战而说,则过于隐曲,于其现实价值有亏。同时,《国防论》中除了这样一般性的推介“总体战”思想的只言片语之外,无更细致的推演与擘画了。

不过,在《国防论》以外,抗日战争全面爆发以后,《大公报》(汉口)的《星期论文》栏目1938年2月13日刊登了蒋百里在柏林所写的《速决与持久》一文,这篇文章正面论述了抗战中对于“持久战”思想的落实,并进一步贯彻了战略与战术以及与之相对应的持久与速决之间的辩证关系(蒋百里早年留学德国,在其译述中多论及辩证法,甚而有人认为其相关论述受益于辩证法)。

在这篇文章中,蒋百里自称“远适异国不知战斗的实际情形,所以一切不敢妄揣”,这既是自谦,也是事实。于是,一如《国防论》的写作,此时身在欧洲的蒋百里依旧从此时的欧洲开始,论述持久与抗战之间的辩证关系。蒋百里认为,对于欧洲各国而言,如德国与法国,“速决是目的,持久是手段”。但是,“一个部队的火力要与运动力同等”,而中国军队在火力与运动力上远逊于德军,所以说,“要使军备增加运动性,因为我们要以持久为目的,须以速决为手段。欧洲的问题是不久则不速,我们的问题是不速则不久”。进一步来说,即是“用了运动战可达持久目的。简言之,这便是所谓‘以攻为守’。假如拘之于形式上持久的一线死守,是必然不能达到持久之目的”。

蒋百里的这一论断,简而言之,除了论述上略显缠绕以外,即已基本上等同于后来国共两党所认为的在战略上持久而防守,在战术上速决而进攻的抗战思路。由于此时“持久战”之言论说的人已经很多了,蒋百里的这篇文章并不是强调“持久战”的必然性,而是由中国军队的劣势出发,强调在战术上应当采取的速决与攻势,取运动战而非呆板地进行死守。

中共的军事理论家与军事教育家郭化若在蒋百里的这篇文章刊出的两年后,评价称“这些命题都是正确的,都值得赞扬的”。继而指出:“不过蒋先生之所以主张运动战,以速决手段达持久目的,是看到我国‘经济力量’与‘火力’之不足,而未看到政治的因素。因之这种观点,与上述诸人的观点基本上是一样的。”亦即对蒋百里的观点与其他诸人的观点一同皆采批判态度。

《浙江潮》(金华,1938)中刊载的文章,系对蒋百里一文的发挥与阐释

郭化若的这一评价系出于中共自身的评价体系所作的,如同《论持久战》中所强调的一样,他们认为战争的胜败不能忽略政治因素,即战争的正义与否与国内政治是否清明与高效。郭化若在这篇文章中便认为“一切经济条件及所谓‘潜在武力’(指现存能力之程度和对战争要求的适应性之容易度与速度,具体说来,包括地理的位置,国家的补足的资源动员之期间与条件,兵员、武装、物质部分之相异,军队之质与训练、教育、构成及其他与人的要素或人口学的要素、技术的要素与经济的财政的要素)都将受政治因素的极大影响。社会主义的国家苏联,将因其社会主义的政治因素,而把这些潜在武力以至现实武力,提高与发挥到最高度”。

《抗战必胜计划》

《抗战必胜计划》,作者李浴日,由韬略出版社出版于1937年11月,为“必胜丛书”中的一种,由于无论是该出版社还是该丛书都仅出版这一本书,后来人将这本书误作韬奋出版社出版。国民党中央宣传部在抗战初期曾指出,当时市面上时兴的许多这样宣扬抗日以及分析如何抗日的书刊,“书上所注出版机关为欲卸脱责任,亦皆虚构名称,并无实址”。具体就这本书而言,国民党中央宣传部认为其无具体的党派背景,其标注的出版社则系“投机性质,恐无此社”。至于本书的作者李浴日,后来有称其为军事理论家者,并言其与国民党当局之间关系较密切,但仅就前述事实来看,至少李浴日在这本书中所发表的观点,仅能代表他自己而已。

关于“持久战”需要的时间,这本书声称“中国战胜日本究竟需要多少时间呢?这是任何人不敢断定的。但据大家的观察:起码要二三年以上。我们有持久战的资格,起码可以持久五年、十年,日本没有持久战的资格,至多仅能支持一两年”。而后,作者引述日本陆军大臣杉山元与首相近卫文麿的相关言论,说明日本此时希望迅速解决事变,无意于对华持久作战,进而支撑上述论断。

于后见之明观之,此类观察名义上唤为“持久战”,某种程度上来说可能仍然流于“速胜论”,不惟高估了中国自身的实力,更是低估了日本的实力,将希望寄托于日本国内的经济崩溃与爆发革命上。这一错觉,有相当部分当来自日本方面多次对于早日结束事变的尝试,吊诡的是,这些错觉,多少却维系了抗战初期表面上的抗战热情,压倒了悲观的亡国论调。

在李浴日发出此论的“二三年”之后,郭化若在前述对于“潜在武力”论的批判之余,指出“我们中国,虽然在某些因素上,是很优越的(地大、物博、人多……)但却因国内政治机构与设施的关系,纵使在抗战三年中有某些进步,然而发挥这些潜藏的人力物力,一般说来,在大后方显然是太不够了。如果政治上不改良不进步,这些所谓‘潜在武力’,决不会转变为现实的武力,因之战略反攻,也难以坐待其到来”。历经两三年的观察,尽管郭化若此说是站在中共对于政治因素在战争胜负中所发挥的作用的强调方面立论,未必会被当时的其他人士所接受,不过今天看来,他所作的这一结论的确可视作是对李浴日当初的这一看法很好的回应。

而后,李浴日缕述“持久战”之下的战术、战略、武器、战费、金融、工业、教育、物价与粮食、汉奸肃清、民众、难民、海外华侨、国际交通、人才征集、防空与目的,或是与“持久战”本身关系已不大,或较为平常,在此不赘。总体而言,在“持久战”方面,这本书所说的在当时的同类书籍中,并没有太多突出的地方,因而有一定的代表性。

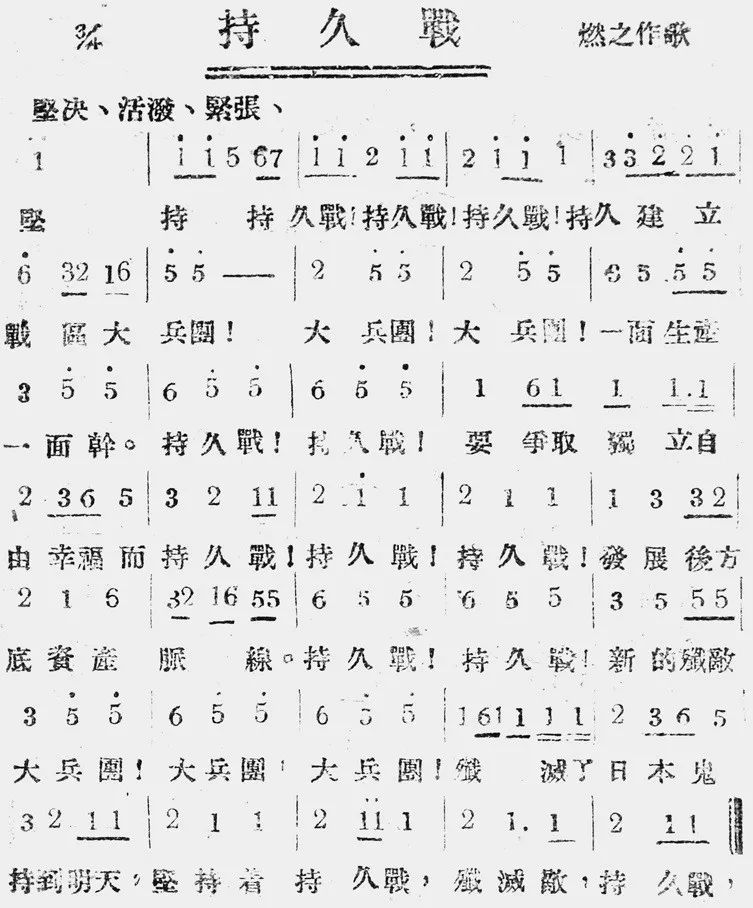

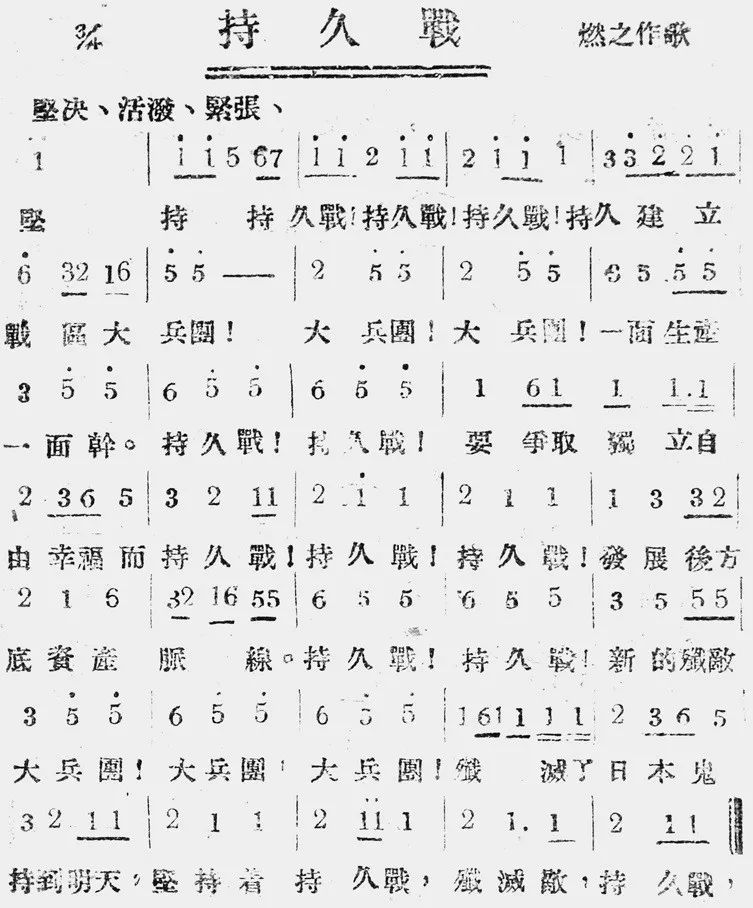

出自《救亡歌曲集》续编

如前所述,上述对于抗战发展前途较为乐观的表述在抗战初期的公开史料中俯拾皆是,但是,时人内心里如何想,却又是另一回事了。

选稿:郑闻文