全文2万余字,共6章144条,本周五,在历经两年三次审议后,新修订的《治安管理处罚法》,在十四届全国人大常委会第十六次会议上表决通过,将于明年1月1日起施行。

对比2005年制定的现行法律,新修订的法律,在条款数量、内容覆盖、处罚程序等方面,都有显著突破,堪称一次“系统性大修”。特别地,针对未成年人等方面做了比较大的调整。

自2005年制定颁布,现行的《治安管理处罚法》,仅在2012年进行过个别条文修改。而随着社会快速发展,新型社会问题不断出现,20年时间,显现出来的法律空白也越来越多。现行法律出现的一些滞后,也给基层办案民警,带来了困扰。

襄阳市公安局襄州区分局法制大队副大队长 吴永霞:民警在工作中遇到的违法犯罪常常是日新月异的,如果法律的内容不能与时俱进,那就解决不了基层执法中的新点、难点、痛点。

北京大学法学院研究员 北京大学人权法与人道法研究中心主任 赵宏:20年的时间里面,其实刑法已经修改过很多很多次了,刑法已经把很多行为,纳入打击范围之内。针对情节没有那么重的行为,需要《治安管理处罚法》去弥补这样的打击漏洞。因此,新修订的法律,首先针对的就是治安管理领域的新问题,增列了多项处罚行为。具体看,违反治安管理的行为,由原来的54条,增加到64条,包括近年来社会热议的无人机“黑飞”、高空抛物、学生欺凌、抢夺方向盘、违规养犬、犬只伤人、非法买卖公民信息等,都纳入了法律规制范围,同时与刑法相关条款衔接,形成“梯度治理”体系。

被人打了,能不能还手?还手了会不会被界定为“互殴”?

在刑法领域,“正当防卫”条款已经非常明确,而在治安管理领域,却很难被认定。新修订的《治安管理处罚法》第十九条,直接回应了现实中长期存在的“各打五十大板”式的执法困局。

北京大学法学院研究员 北京大学人权法与人道法研究中心主任 赵宏:法不能向不法让步。这次治安管理处罚法修改时,引入正当防卫的情形可以豁免治安管理处罚的责任,是一个非常大的法治进步。

两年三次审议 “12万条意见”民主立法具象化了

两年时间,三次审议,本次治安管理处罚法的修订,也是公众与立法者之间良性互动的过程。2023年,一审稿公开征求意见,有近10万人参与建言,收到12万条留言;到了2024年二审稿,仍收到8000多条意见。当法律文本字斟句酌地回应民意,我们看到的,不仅是法律条文的完善,更是立法过程的诠释。

对任何国家来说,涉及未成年人的违法处罚制度,都是立法过程中难点中的难点。本次治安管理处罚法的修订,无论是社会各界提出的意见,还是人大常委会两年三次审议,讨论、争论的一大焦点,也是未成年人违法处罚这一段落。

比如,现行法律规定,14—16周岁及16—18周岁初次违反治安管理的未成年人,不执行行政拘留,修订后的法律,就做出了重大的改变,以回应社会对未成年人违法“低龄化”的担忧,避免“年龄豁免”被滥用,强调教育与惩戒并重。此外,新修订的治安管理处罚法,对未成年人违法的矫治教育,还有学生欺凌处罚,也进行了进一步规范。

未成年人违法犯罪低龄化 如何重划惩戒红线?

全国人大常委会法工委发言人 黄海华:实践中,有的未成年人故意利用未成年人身份,多次违反治安管理,屡教不改或者违法情节严重,社会反应强烈。

全国人大常委会法工委发言人的这番表述,道出的是这样的现实:现行《治安管理处罚法》关于拘留年龄的规定,已经成为部分未成年人违法的挡箭牌。14至16周岁以及16至18周岁初次违反治安管理的未成年人,不执行行政拘留。这样的规定,让一些未成年人不断地以身试法,重复错误的行为。

北京大学法学院研究员 北京大学人权法与人道法研究中心主任 赵宏:过多保护,如果没有相应惩戒措施的话,不仅达不到教育的目的,反而会放纵了孩子随便去违法、随便去犯罪,给社会带来很大的不安定性。

能否降低执行拘留的年龄下限,重划未成年人的惩戒红线,是《治安管理处罚法》本次修订中的热议话题,不过,讨论的过程,显然也会充满争议。

在草案一审稿中,首先做出规定,已满14周岁不满16周岁的人,一年内两次以上违反治安管理的,可以被拘留;二审稿则是更进一步,已满14周岁不满16周岁和已满16周岁不满18周岁,初次违反治安管理的人,违法情节严重、影响恶劣的,也可以被拘留。最终,这两项条款,都被写进新修订的《治安管理处罚法》中。

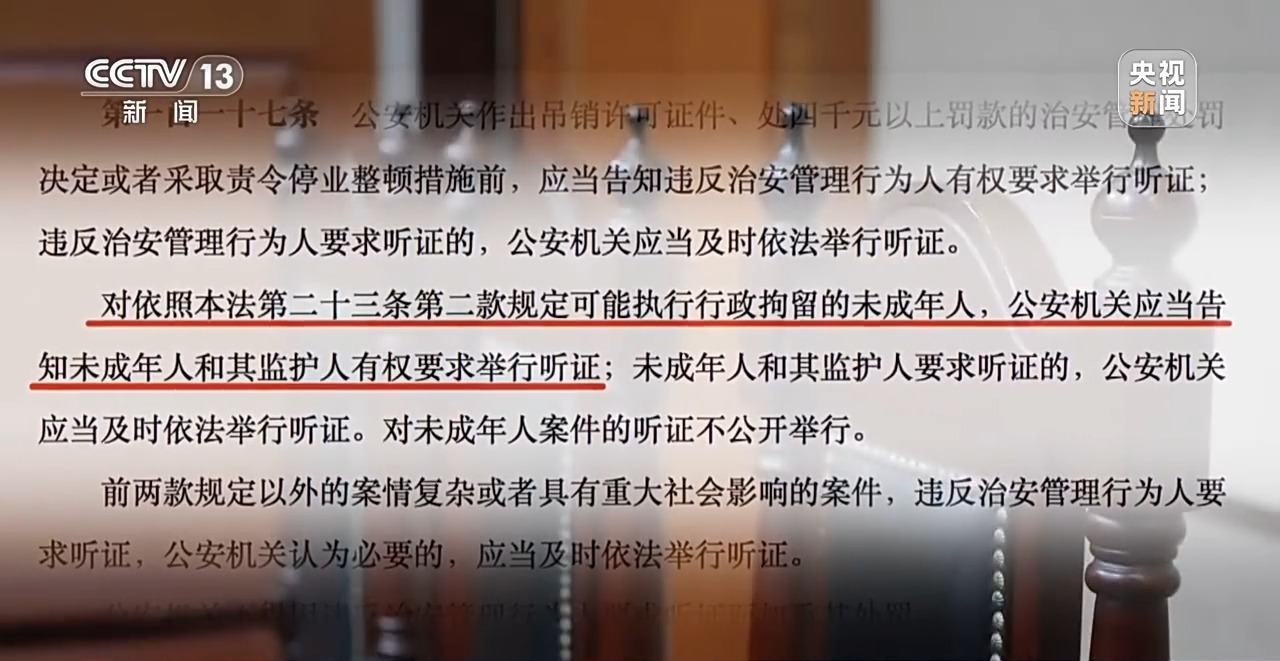

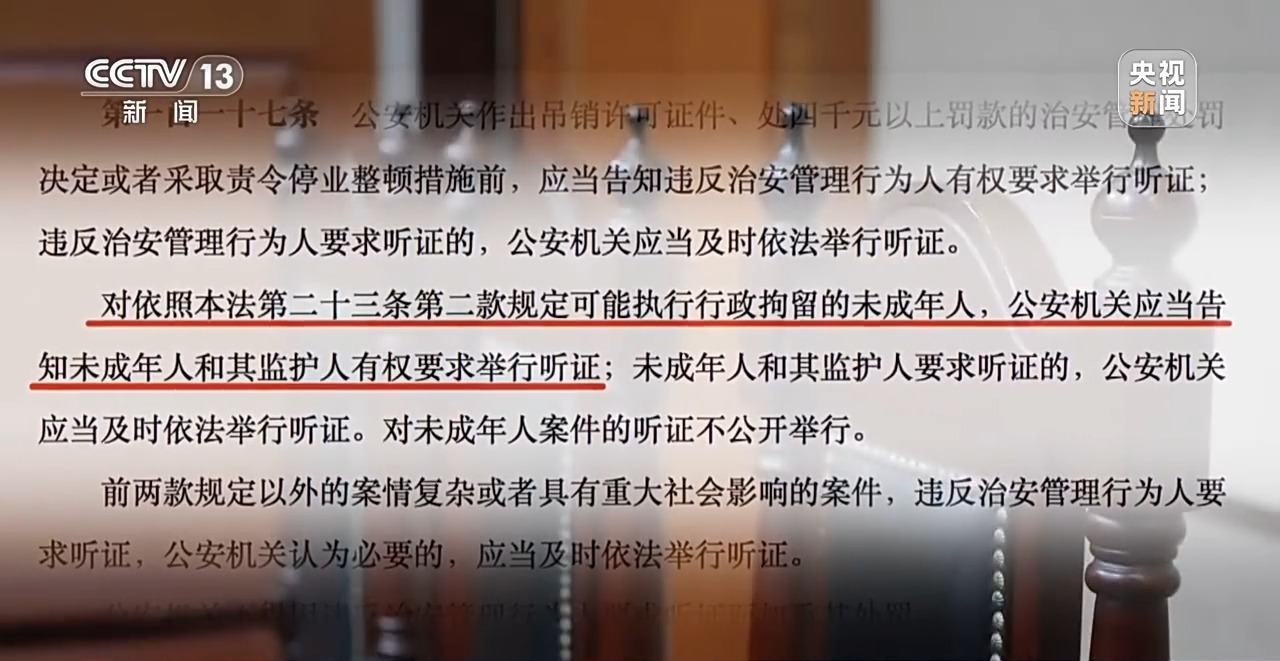

值得注意的是,新修订的《治安管理处罚法》,在降低拘留年龄的同时,也更注意保障未成年人权益,进一步完善了涉未成年人办案程序,尤其增加规定,公安机关应当告知未成年人和其监护人,有权要求举行听证。

赵宏:如果把拘留的门槛下调,那相应的程序就要保证。比如说,这个未成年人如果是被拘留的,那一律未成年人拘留都是可以要求听证的,就确保拘留决定是经过了非常严密的程序做出来的。

对于未成年人违法行为,既不能“一关了之”,也不能“一放了之”,而应该采取教育和处罚相结合的原则。新修订的《治安管理处罚法》还规定,对于不执行行政拘留处罚的未成年人,公安机关依照《预防未成年人犯罪法》的规定,采取相应矫治教育等措施。

此外,面对校园欺凌现象,新修订的《治安管理处罚法》还赋予学校更重的责任,学校明知发生严重的学生欺凌或者明知发生其他侵害未成年学生的犯罪,不按规定报告或者处置的,责令改正,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,建议有关部门依法予以处分。

赵宏:未成年人违法犯罪 这几乎是一个世界性的难题。我们更应该关注的是,如何通过一个社会治理系统,去关心未成年人成长。

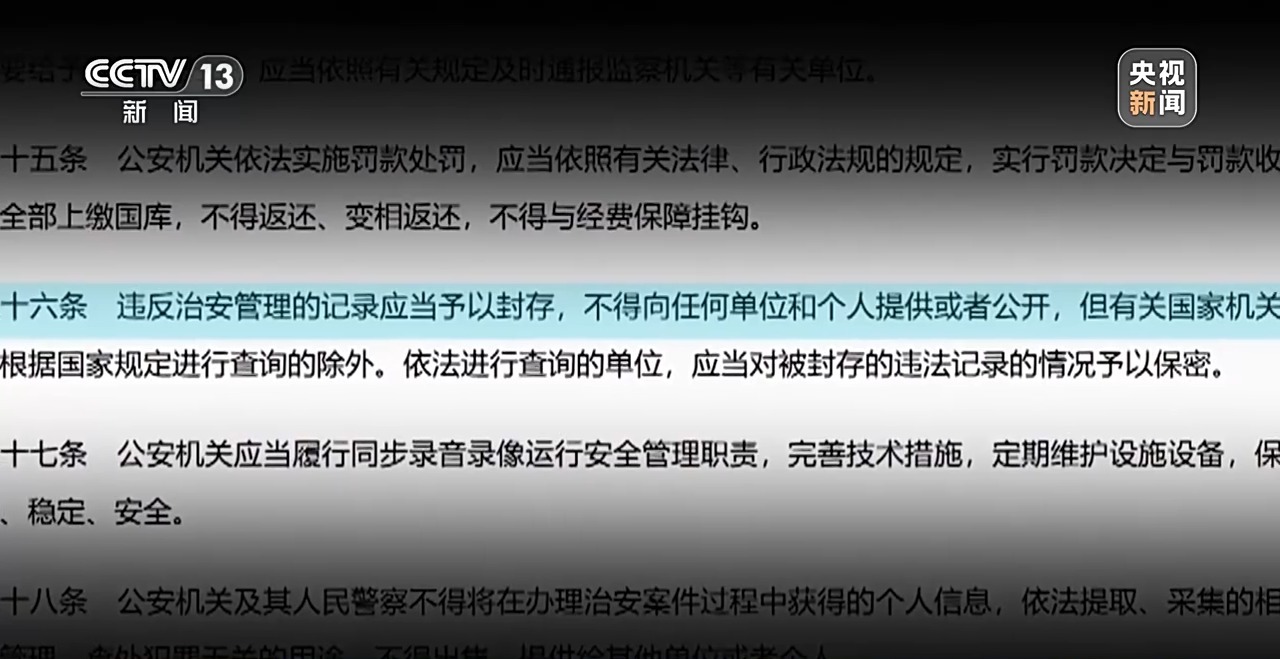

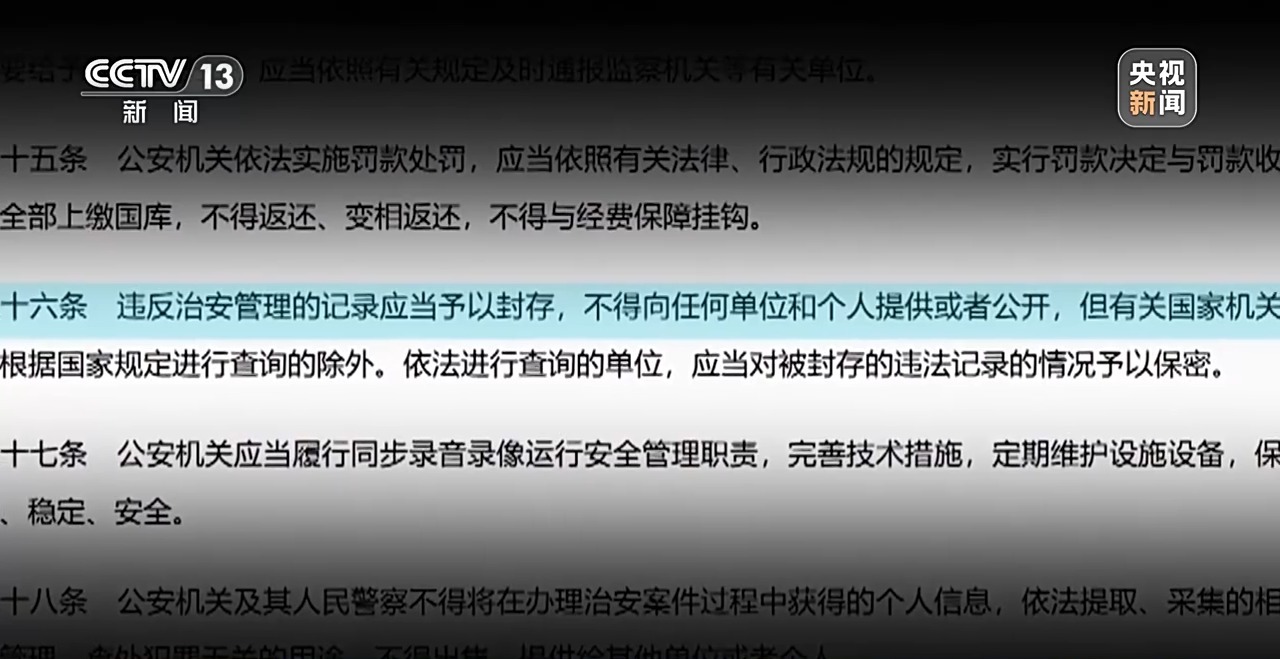

新修订的《治安管理处罚法》明确治安违法记录封存制度,每年数百万违法者“一朝犯错,困扰终身”的境遇能否因此改变?

来自国家统计局的数据,2023年,全国公安机关查处的治安案件数,达788万多起,近五年来,这个数据每年也都在800万起左右。而与这个数字相关的,是一个非常庞大的群体,他们会因为受到行政拘留、罚款等处罚,而留下治安违法记录。在现实中,这样的记录,可能会影响到个人升学、求职甚至评优晋级等各个方面,可以说“一朝犯错,困扰终身”。因此,在这次《治安管理处罚法》修订中,“违反治安管理的记录应当予以封存,不得向任何单位和个人提供或者公开”的规定,就引起了极大的关注。同样是回应公众关切,法律的修订,可以说既是对公民个人隐私权、人格权的一种保护,也是对执法部门管理的规范。而此次《治安管理处罚法》修订,执法程序的优化和公民权利的保障,也是重点。

警告、罚款、行政拘留,吊销公安机关发放的许可证,这是《治安管理处罚法》中规定的四种治安管理处罚类型。而无论是哪一种处罚,都会在公安系统留下违法记录。近五年的数据显示,由公安机关查处的治安案件数,每年都在800万起左右,尽管不等同于犯罪记录,但违法记录,也会影响每一个被处罚者的日常生活。

中国法学会行政法学研究会副会长、清华大学法学院教授 余凌云:有不少的这个人在求职找工作过程中,单位要求他去开这个没有违法犯罪记录。如果要有这记录的话,他就不录取不雇用。这样的话,对这一批人生活都会造成很大的问题。对他的宪法上头的择业自由也会造成很大的损害。

北京大学法学院研究员 北京大学人权法与人道法研究中心主任 赵宏:这个违法记录它永远在那,导致它不断去影响你,它会产生很多我们意想不到的法律之外的一个评价性的效果,它会限制当事人的资格能力,限制它的行为自由,会给当事人带来持久的制度上的和精神上的侮辱和伤害。

因此,在此次修订过程中,明确治安违法记录封存制度的呼声很高。而在草案一审和二审稿中,先是规定对于未成年人违反治安管理的记录予以封存,到了三审稿,则进一步删除了年龄限制,最终,新修订的法律规定:违反治安管理的记录应当予以封存,不得向任何单位和个人提供或者公开,有关国家机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。

北京大学法学院研究员 北京大学人权法与人道法研究中心主任 赵宏:违法记录整体性的封存,这个其实是一个非常巨大的法治进步,对于很多人来说,都是重生了一个希望。

如何更好的保障公民权利,如何进一步的严格规范执法?

这正是新修订的《治安管理处罚法》一大重点内容。例如完善检查、扣押审批手续,适当扩大听证范围,将人民警察依照本法出示的“执法证件”明确为“人民警察证”等等。对于一审稿中引发讨论的人民警察“一人执法”的情形,法律最终的修订稿,明确规定应当全程同步录音录像,且必须保证录音录像资料的完整性。

有关公民生物信息采集的规定,同样在修订中备受关注。从尊重公民权利的角度出发,法律的相关规定,由最初一审稿中,经公安机关办案部门负责人批准后就可以提取或采集,最终的修订稿,调整为对于被侵害人的提取或采集,应征得其本人或监护人的同意。

本周,最高检检察侦查厅正式挂牌成立,其职责包括:办理法律规定可以由最高检立案侦查的,司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等犯罪行为。这意味着,公安机关的执法规范性将进一步受到监督。而新修订的《治安管理处罚法》,公安机关的执法权限,也划定了更清晰的边界,未来这些新边界,既需要在执法中落实到位,也需要在实践中不断规范和完善。

从2005年颁布,到2025年对法律做出大修,《治安管理处罚法》变化的背后,不仅反映了国家在法治建设上的进步,更是对社会发展和治理思路新的思考和转变。法律的字斟句酌,无论对执法机构还是对每一个公民,也都是一个新的学习和适应的过程。

变化每天都在发生,新修订的法律,也势必很快就会面临新的挑战和争论。一方面,不断完善法律,让执法者有法可依,让违法行为付出应有代价;另一方面,严格执法程序,保障公民权利,我们也需要继续寻找秩序与公民权利之间,更好的平衡点。