轻摇折扇,手提鸟笼,脸庞微微上扬,仿若从弄堂款款走来,这几天,一座通体洁白、浪漫与写实相融合的少女雕塑空降浦东美术馆镜厅,惊艳众人。4月26日,浦东美术馆将启幕“时代逸飞:陈逸飞回顾展”,这座名为《东方少女》的陈逸飞雕塑,是其中一件“点睛”展品。拥黄浦江水入怀、远眺外滩历史建筑群的“她”,承载着作者的艺术追求,恰成海派精神与城市美学的一个缩影。

今年是海派艺术名家陈逸飞去世20周年。汇聚150余件展品的“时代逸飞”展,作为陈逸飞迄今规模最大、涵盖内容最完整的个人回顾展,全景式呈现他如何在时代变革中推动绘画、影视、时尚设计、公共艺术等多个领域的发展与融合,不仅是对历史的回溯,更是面向未来的启迪。展览启幕前夕,记者专访了此次展览的总策展人、中国美术家协会名誉主席冯远,并来到布展现场先睹为快。

冯远坦言,自己与陈逸飞素未谋面,反倒可以不持先见地关注陈逸飞的人生与事业种种,挑起此次展览总策展人的重担,是“出于上海乃至中国理当力推当代文化杰出代表的理念,力所能及做公益”。在他看来,陈逸飞不仅是一位杰出的艺术家,也为中国为上海作出了他这代人应有的、令人称颂的文化历史贡献。

一种创新的时代精神

“是时代造就了陈逸飞。”冯远透露,“时代逸飞”展览之名,出自策展团队的反复商定。展览回顾陈逸飞,回顾的也是造就陈逸飞的时代变迁,改革开放之后中国社会发生深刻变化、世纪之交国家经济建设走上发展快车道——那段充满希望和机遇的激情岁月。甚至可以说,陈逸飞代表了一种时代精神。

成长于上海的陈逸飞,15岁考入上海美术专科学校,接受写实主义专业训练,毕业后成为上海油画雕塑创作室专业画家,进而又担任油画组负责人。冯远告诉记者,陈逸飞早期受到的艺术教育,是随共和国一路走来的。从此次展出的《红旗》《开路先锋》《黄河颂》《占领总统府》《踱步》等早期经典作品中,可见他已凭借独特的构思、卓越的造型能力和表现技艺的诗性艺术,较早在同时代中国众多艺术家中脱颖而出。冯远特别提到创作于1979年的《踱步》,打破此前现实主义艺术创作再现生活中某一具体场景的习惯,而将历史的若干重要瞬间浓缩于一画,认为它尤为鲜明地折射出陈逸飞的创作心路。“这体现了一位有责任感和对历史有敬畏之心的青年艺术家的思考。就像陈逸飞自己所言,绘画之于他,是一种崇高形式的文学成就。”

《踱步》,1979年

《踱步》,1979年

说起陈逸飞1980年赴美留学之后创作的一系列赢得世界认可、屡创拍卖纪录的画作,冯远没有回避它们在很长一段时间引发的争议,比如被认为趋于商业化,指出需要客观看待陈逸飞创作这些作品的背景:“改革开放打开国门,向人们展现了世界的不同。陈逸飞意识到作为外来艺术样式的油画,在中国的发展若未经深入扎实的研究、学习而轻言民族化,是不现实的。他因而想到西方油画艺术的源头去探究,在直面西方艺术大师名作的过程中汲取养分。”在美国,陈逸飞进一步学习古典主义、写实主义,此后的作品在冯远看来技术上比他早年在国内的作品更为精妙。也正因这一点,陈逸飞当年在美国一面进行硕士阶段艺术学习,一面兼职从事古典油画修复——这意味着西方艺术界对其专业技能的认可。“我相信陈逸飞当时对艺术的理解也相应地发生了变化,他转换主题,用出神入化的技艺不断探索对于艺术美的极致追求。”冯远说。

在展览呈现的陈逸飞一大批“音乐家”“水乡”“仕女”“海上旧梦”“西藏”等系列油画中,人们不难感受到这种隽永的艺术之美。冯远告诉记者,不是所谓的宏大叙事和有主题绘画都必然能成为“优秀艺术”,而售价不菲的商品绘画则无缘称其为“精品艺术”。两者都可能产生经典艺术,其中的艺术、技术、学术品质所占的比重价值都不应受到忽视。

一座文化的交流桥梁

陈逸飞59年的传奇人生历程中,令冯远颇为感慨的,是他上世纪90年代在美国功成名就之后选择回到上海。“我认为陈逸飞作为东方艺术家的文化根脉和家国情怀,起了决定性作用。”

对于陈逸飞归国后不断搜集本土、本民族传统与现代创作素材而深化的多个系列,冯远赞誉有加,认为它们成功探索出一条融合中国美学与西方写实技巧的道路,又一再宣示和强化其作为东方艺术家的文化身份,在国际上产生广泛影响。他以“水乡”系列举例道,“陈逸飞笔下的桥,既是周庄、南浔等江南水乡的桥,又有将西方所学技法带回来表现本土文化内容之意,搭建起东西方文化交流的桥梁。这是他文化乡愁的一种象征性语义表达。”

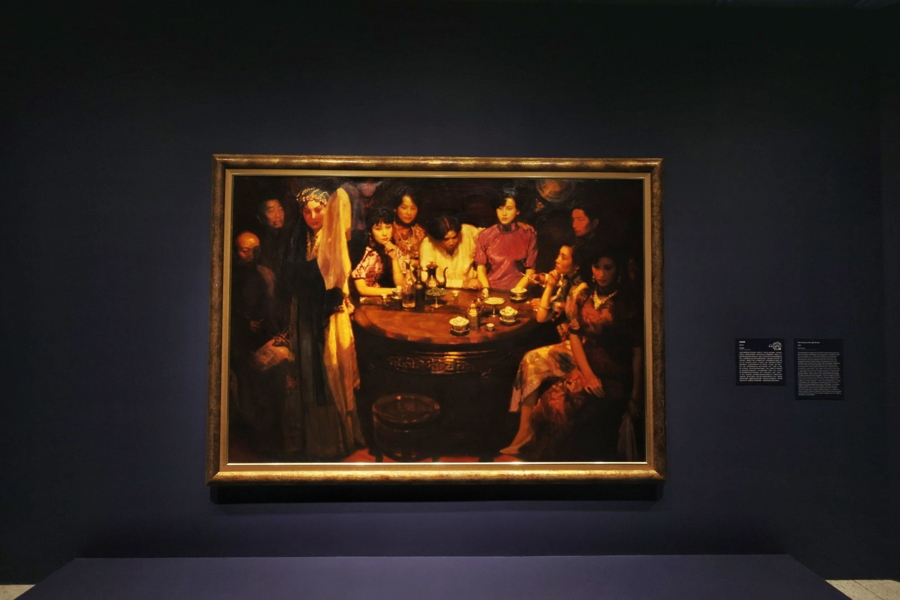

《玉堂春暖》,1993年

《玉堂春暖》,1993年

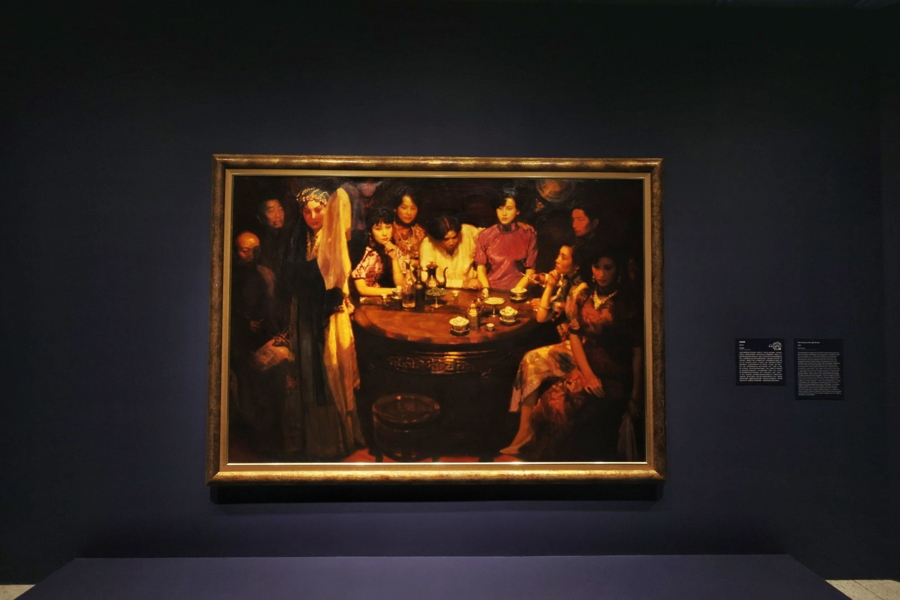

尤其将令上海观众动容的,是陈逸飞“仕女”“海上旧梦”系列呈现的海上风华,以独特的视角重新追忆并想象海派文化。此次展出的作品中,就有不少经典。例如,创作于1991年的《夜宴》,艺术构思、画面布局与古代名画《韩熙载夜宴图》中五位吹笛女子的场景遥相呼应,展现对中国古典艺术的深刻理解;两年后完成的《玉堂春暖》,曾拍出近1.5亿元,显示陈逸飞受电影艺术实践影响的探索,可见这一阶段他转向更具叙事性和写意性的风格。曾现身热播剧《繁花》中的《仕女与鸟笼》也在展览露真容。该剧设定于上世纪90年代的上海,恰与陈逸飞发展海派绘画的时期相重合。“我觉得陈逸飞身上具有海派特质,他对于上海作为东西文化交汇点的文化情结很浓。”冯远认为这样的主题选择和技术呈现高度契合,可谓海派文化独特的当代体现。

一种自觉的使命意识

创立服装品牌“Layefe”在国际走秀的视频片段难得露面;以日晷为原型为世纪大道设计的城市雕塑《东方之光》以模型方式亮相;《海上旧梦》《人约黄昏》《逃往上海》《理发师》等四部执导电影精剪循环播映……展览特辟“大视觉时代”板块,呈现陈逸飞作为中国当代最早“大美术”“大视觉”概念引入者和倡导者的多种跨界实践。其中,一张不起眼的A4纸成为最特别的一件展品。这是2005年陈逸飞为电影《理发师》列出的浙江小镇部分拍摄计划。从3月21日至4月7日,只见每日外景拍摄内容相当紧凑,有时晚上也有夜景拍摄,拍完一项,便划去一项。计划表上,剩最后几行没被划去——几天后的4月10日,陈逸飞因积劳成疾而辞世。

《夜宴》,1991年

《夜宴》,1991年

“种种跨界艺术实践,是陈逸飞与众多画家最大的不同。我非常欣赏他这一点。”冯远告诉记者,陈逸飞在生命最后近20年间,一直是艺术领域中具有大格局思维、超前眼光的不倦探索者。“拍电影,是因为他认为电影语言在展示人、人性、思想情感深度及诗意方面,视觉效应胜过平面静止的绘画。”“积极推进设计艺术,引领时尚产业和城市公共艺术,他是志在改变并提升上海城市文化品位和市民生活品质。”冯远认为,陈逸飞身上具有相当多画家身上不具备的一种自觉的使命意识,总是希望把西方发达国家文化艺术方面那些好的东西带回来,影响中国的整个发展,并且身体力行地推动这种发展。有幸的是,作为国际大都市的上海,对外来艺术、理念具有巨大的包容性,也因而陈逸飞的很多理想得以在上海实现。

今天,人们常常给名人冠以各种“大师”“巨匠”称谓。冯远坦言,陈逸飞让自己深思,究竟什么样的人才担得起这样的称号。“画画等专业技能出色是必须的,又是不够的;其艺术理念需要引领一个时代,对行业产生一定影响力;对于整个社会的发展进步,也应有所贡献。”围绕陈逸飞的研究、热议还将继续。评价一位出众的历史人物,需要透过历史的尘烟略去琐碎的枝蔓和细节的缠绕,从整体出发、以理智着眼。人非圣贤,或许那些走在时代浪潮之先的贤者背影必然孤独。而冯远由衷地希望,“像陈逸飞这样的人物能够多一些”。