动力电池是新能源汽车的核心部件。截至2024年年底,我国新能源汽车保有量已达3140万辆,动力电池装车量多年全球领先。新能源汽车产业蓬勃发展的同时,动力电池怎么更好地进行回收、处理?

今年2月,国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》,从加强顶层设计、强化标准研制等方面对新能源汽车动力电池回收利用提出了明确要求。

根据工业和信息化部等部委的规定,自2016年起,乘用车生产企业必须为电池、电控、电机“三电”等核心关键部件提供至少8年或12万公里的质保,到去年年底,正好8年。这意味着,从近期开始,每年都将有一定数量的动力电池质保到期,这些电池怎么办?

前段时间,记者在河北保定一家新能源汽车4S店遇到了车主张先生,2016年他购置了一辆新能源汽车,8年多时间过去了,电池续航不但衰减得很严重,而且还过了质保期。经过一番详细考虑,张先生最终选择了换新车的方案。

现在,像张先生这样选择报废更新或以旧换新的新能源车主不在少数。究其原因,一是8年质保期过后,电池续航能力下降,换电池价格不菲,二是新能源车以旧换新各种补贴政策到位。2025年1月,国家发展改革委、财政部发布通知规定,个人消费者报废2018年12月31日前注册登记的新能源乘用车,并购买纳入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车,单台补贴2万元。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员 张翔:新车的技术指标相比以前有很大提高,比如在8年前买的车,充一次电可能只能跑一百多公里,现在的车可以跑四五百公里,而且价格也很便宜,国家也有补贴。

目前,新能源车以旧换新正处于火热的状态,企业也正在处理大量的二手新能源汽车,而无论是二手车更新,还是选择更换电池,都意味着会产生大量的废旧电池。相关数据显示,到2030年,我国动力电池退役量将达到350万吨。那么,大量的退役电池流向哪里?又该如何处理呢?

据了解,退役动力电池含有锂、钴、镍等多种金属和化学物质,如果操作不规范和处理不当,极易引发火灾、爆炸等安全事故,同时,重金属、有害物质还会对土壤、水源、空气等造成环境污染。

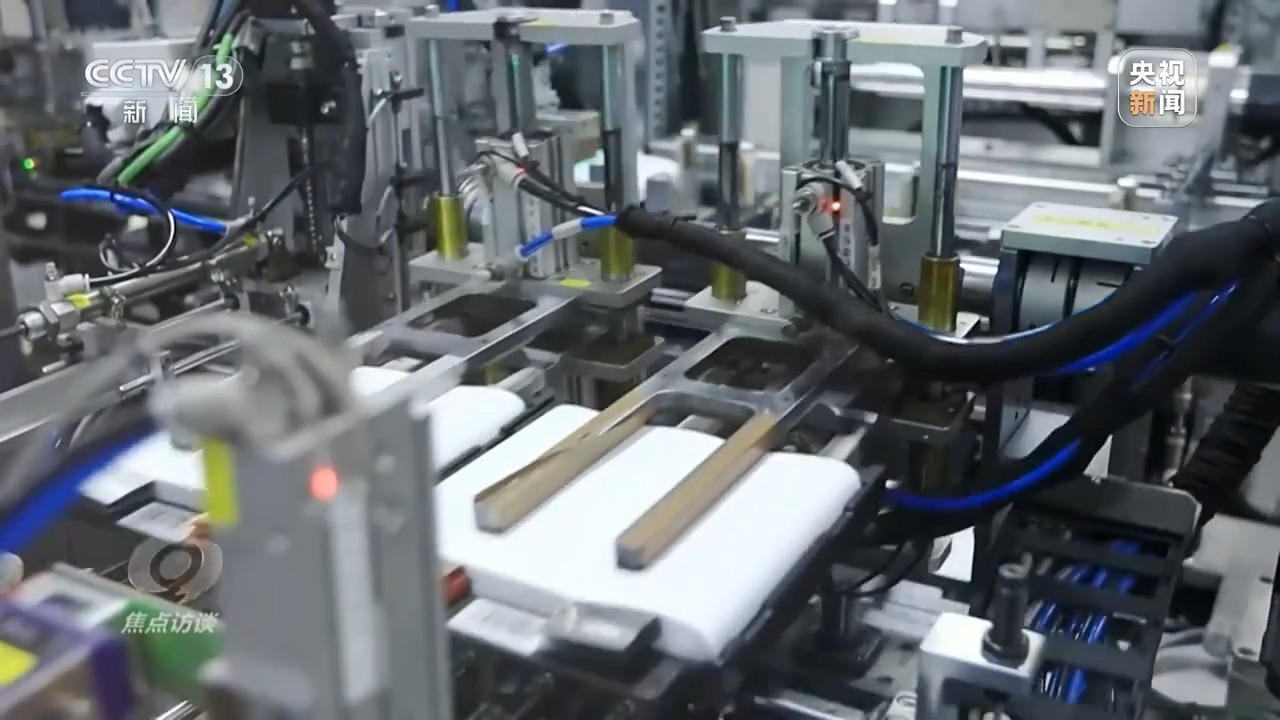

为解决这一问题,从2018年起,工业和信息化部先后发布了5批次共计156家废旧动力电池梯次利用和再生利用“白名单”企业。在湖南宁乡高新技术开发区,记者走进一家 “白名单”企业,看到车间各条生产线正在进行处理作业。

对于退役动力电池处理利用,目前主要有梯次利用和再生利用两种方式。所谓梯次利用就是在一般情况下,当电池容量在50%至80%时,回收企业会将退役动力电池拆解重组,之后作为应急电源、储能设备等继续服役。当电池容量在40%以下时,一般就会采用再生利用的方式。

在采用再生利用方式时,回收企业会对退役电池进行拆解、破碎等处理,提取其中的锂、钴、镍等原材料,“再生”为新电池。目前,很多“白名单”企业都建立了回收渠道和物流网络系统,回收公交车、出租车、网约车、电动两轮车等场景退役的废旧动力电池,实现了废旧动力电池的梯次利用和再生利用。

据记者了解,无论是梯次利用还是再生利用,都对企业提出了较高的技术要求。河北的一家“白名单”企业以再生利用为主,每年可以处理废旧电池材料一万多吨,产品包括铜粒、铝粒、钢壳、隔膜、正极材料、负极材料等。

河北顺境环保科技有限公司生产部主任 李红磊:整个生产过程中,废弃收集管道,包括物料输送管道,全部采用封闭式管制输送系统,有效避免废气外泄。废气经过管道输送到环保处理设备上,经过层层处理,确保每次排放都符合国家标准,有效避免生产过程中对大气的污染。

业内普遍认为,动力电池回收产业目前正处在发展期,但同时也确实存在一些痛点难点。根据国务院发展研究中心的调查研究报告显示,截至2023年年底,中国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%,大部分废旧电池都流向了一些游走在“灰色地带”的非合规企业。这些“小作坊”式的非合规企业缺乏生产资质和技术积累,粗放经营,存在不少安全和环保风险。

在华南某地一家专门从事锂电池电芯批发的企业,在一些杂乱且消防设施都不完善的厂房里,从不同途径回收来的废旧锂电池被私自拆解又重新组装后,源源不断地流入了终端市场。

清华大学核能与新能源技术研究院教授 徐盛明:废旧锂电池理论上是危废,因为它有35种化合物,里面有7种是危险化学品,是危险废物。锂离子电池真正的污染是在拆开的时候,里面的电解质六氟磷酸锂见了水蒸气以后,会分解成氟化氢进入空气。

除了有安全和环保隐患,非合规的“小作坊”成本低,往往采用抬高回收价格的方式获取资源,而合规企业在厂房、设备、环保处理等方面投入较高,因此缺乏价格竞争优势,这就导致部分正规电池回收企业产能“吃不饱”、盈利状况堪忧。

成立于2016年的天津巴特瑞科技有限公司是一家“白名单”企业。近几年,他们参与起草了多项国家标准,但即便是这样一家企业,由于原材料匮乏,2024年至今企业开工率只能达到40%至50%。就拿处理量来说,企业产能是一万吨,现在处理量只有5000吨。

从投资成本、环保成本、采购成本以及拆解工艺等几方面,这家企业的负责人给记者算了几笔账。

投资上,合规企业若项目年产5000吨电池级碳酸锂,则项目总投资预计达到8.36亿元,固定投资需达到7.74亿元;环保投入需要达到3500万元;

采购上,合规企业的电池采购报价大概是7600元/吨,而非合规的小作坊采购报价可达8600元/吨,甚至更高;

在拆解工艺方面,合规企业和小作坊的差异最大,非合规的小作坊拆解投资仅几十万元,电池拆解成本可控制在1500元/吨以内,合规企业拆解成本则在3000元/吨以上。

北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员 张翔:这个行业还处于发展初期,跟我们国家是全球最大的新能源汽车市场其实是不符合的,它没有同步跟进。这方面需要政府加强监管,所以政府要出台政策来严格管理这个行业,让这个行业朝健康的方向发展。

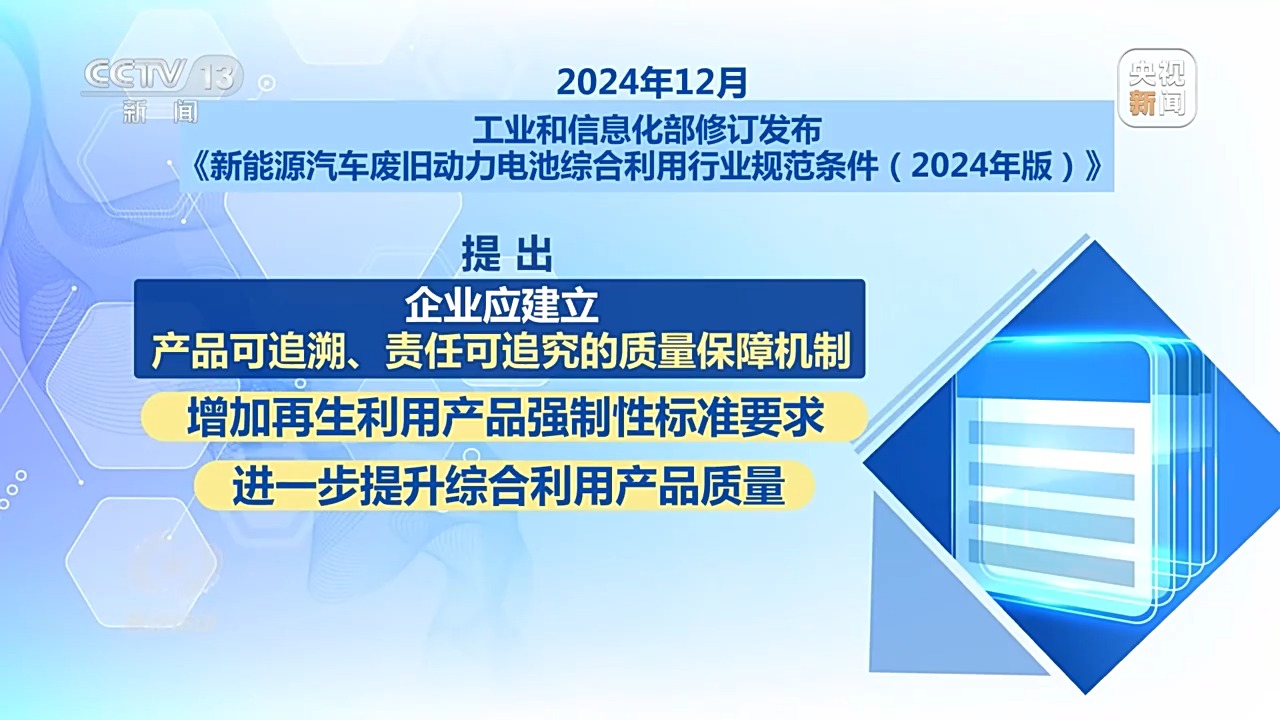

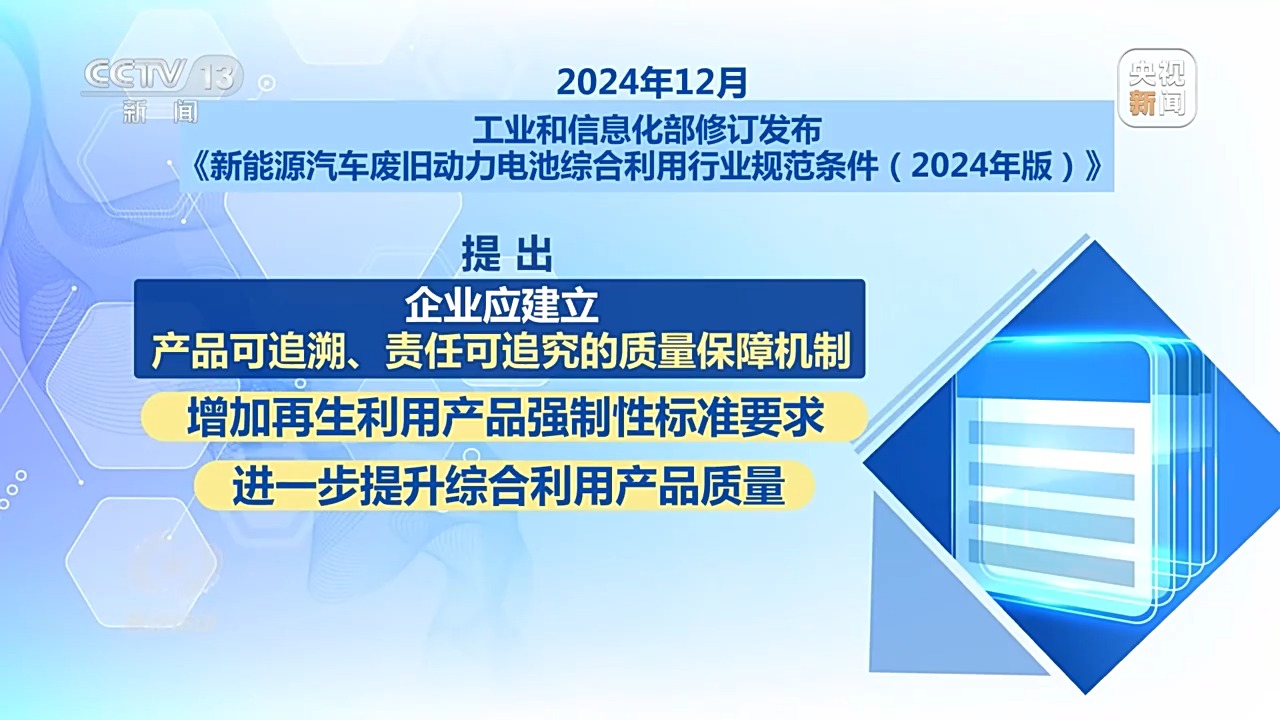

2024年12月,工业和信息化部修订发布了《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件(2024年版)》。要求企业在冶炼过程中,锂回收率从85%提高至90%,电极粉料回收率不低于98%,杂质铝含量需低于1.5%等。引导企业强化技术创新,提升工艺水平。同时提出企业应建立产品可追溯、责任可追究的质量保障机制,增加再生利用产品强制性标准要求,进一步提升综合利用产品质量。

业内人士还认为,退役动力电池的规范化管理重点要从源头抓起,强化车企和电池企业的生产者责任延伸制,由汽车生产企业或电池生产企业统一回收后,交由“白名单”企业进行处理,从而避免退役电池流入非合规的“小作坊”。

中国汽车流通协会副会长 王都:我们建议动力电池全生命周期都应该有生产者责任延伸制度,由生产者对整个全生命周期来负责,让它在使用的时候要安全,报废的时候、拆解再利用的时候,一定不要对社会环境造成污染,这个非常重要。我们认为应该由生产者从源头做起,如果企业都负起了主体责任,政府再有力地进行疏导、导向,那么新能源动力电池这一块,包括报废拆解就会走上正轨,这也是新能源汽车想要健康发展非常重要的前提条件。

当前,我国新能源汽车动力电池已进入规模化退役阶段,全面提升动力电池回收利用能力水平尤为重要。就在上个月,国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》,提出要强化全链条管理,着力打通堵点卡点,构建规范、安全、高效的回收利用体系等目标和要求。业内人士认为,国家对健全新能源汽车动力电池回收利用体系作出部署,释放出了加快发展新能源汽车动力电池回收利用产业的鲜明信号。

要实现电池回收利用产业的提质提速,离不开政府和行业的协同共进。政府应立足产业落地,着重在法规完善和强化监管两个关键维度发力。法规层面,需构建系统全面的法规体系,清晰界定各参与主体的权利和义务。监管层面,要整合分散在各部门的监管力量,打造全方位、多层次的监管网络,规范行业秩序。而行业自身同样需要积极主动作为,将加强自律摆在重要位置。