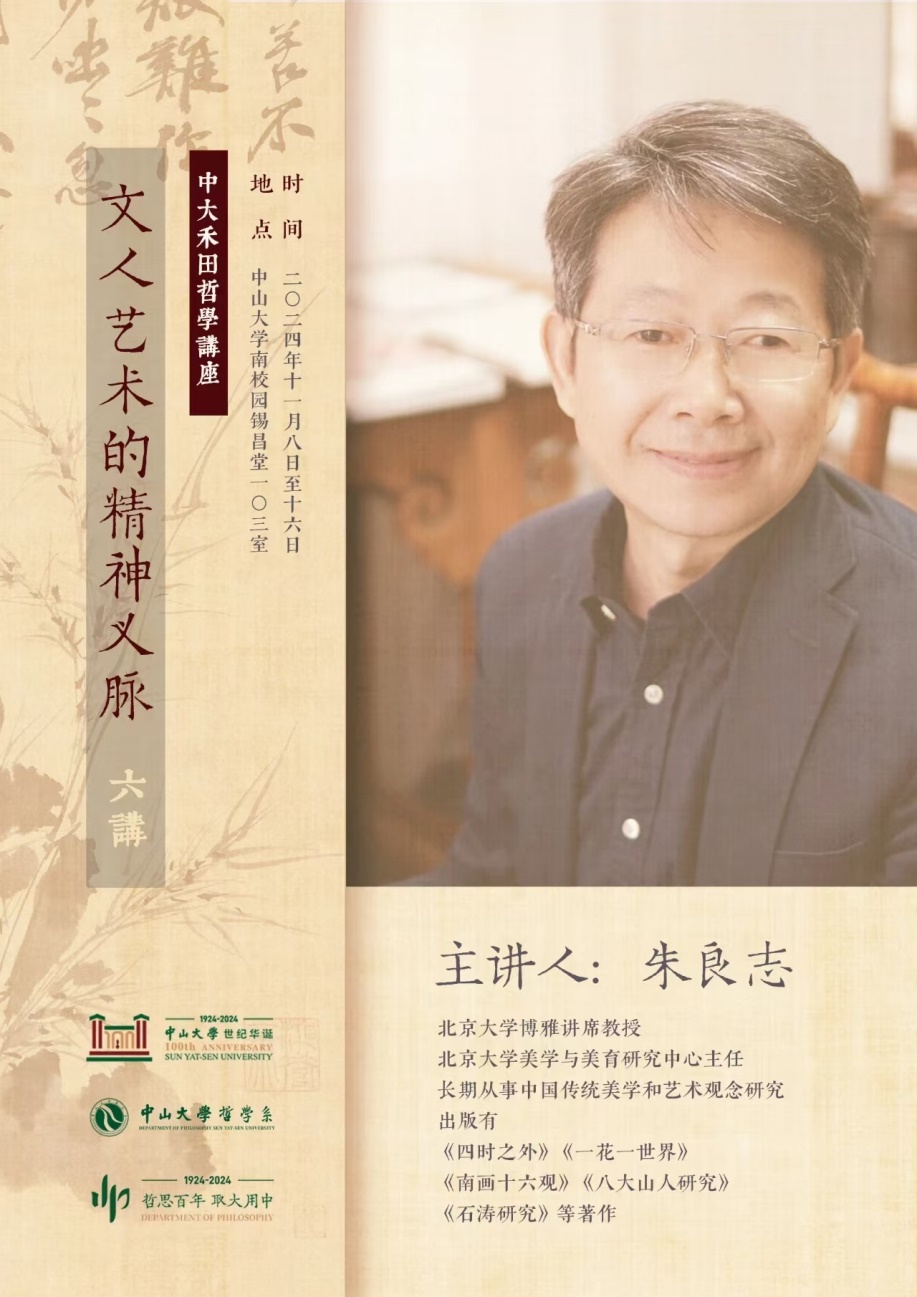

2024年11月8日-16日,中山大学禾田哲学讲座“《文人艺术的精神义脉》六讲”在中山大学南校园锡昌堂103讲学厅举行。本次讲座由北京大学博雅讲席教授、北京大学美学与美育研究中心主任朱良志教授主讲。

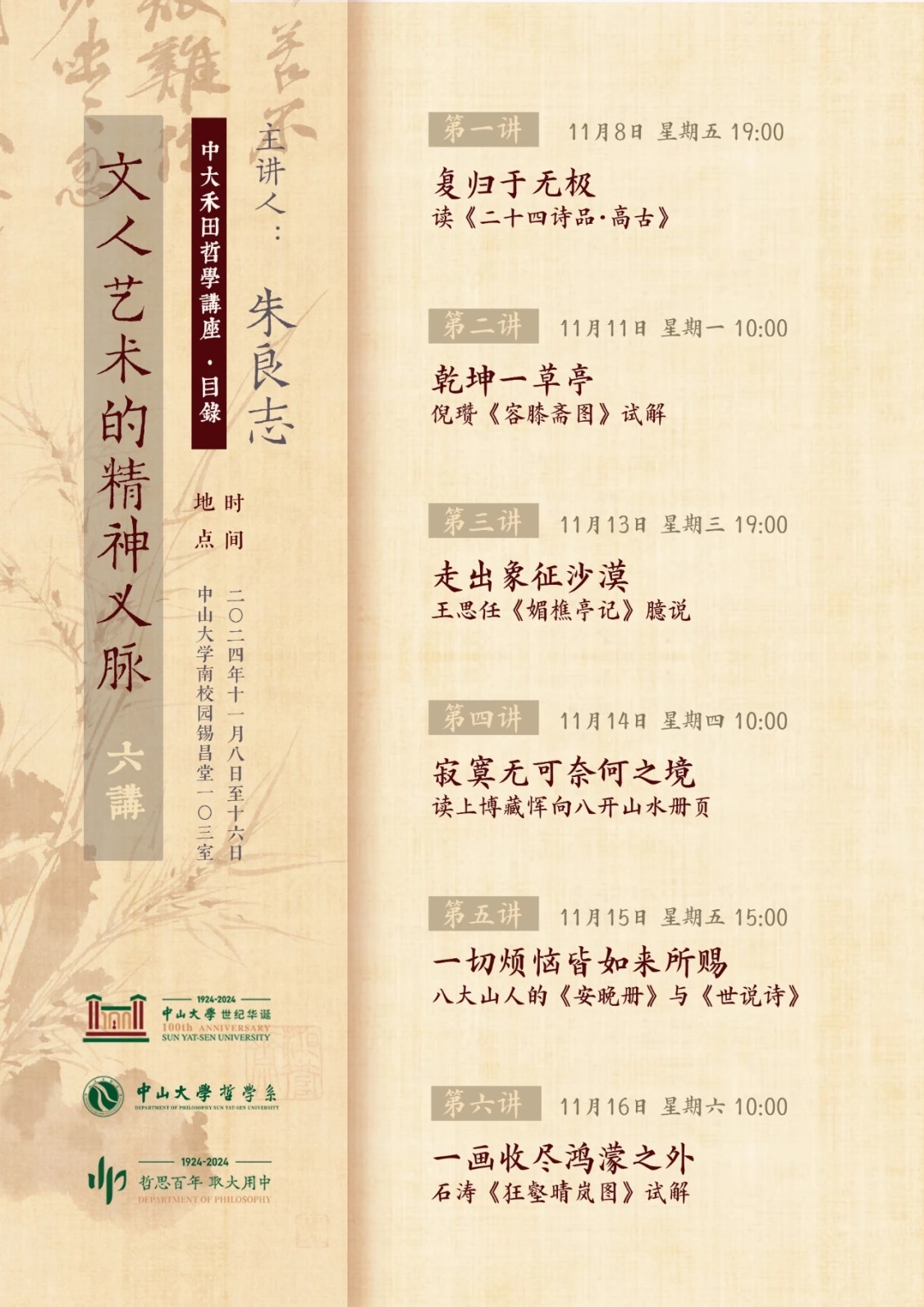

“文人艺术的精神义脉”主海报

禾田哲学讲座第一讲于11月8日晚19时开讲。讲座开始之前,中山大学哲学系系主任、中山大学人文社科处处长张伟教授在致辞中,向朱良志教授表达敬意和感谢。禾田哲学讲座从开办以来,就以打造汉语哲学世界高端的系列讲座为目标和定位,讲座一直致力于邀请海内外顶尖的学者来到中山大学哲学系,受邀专家将会围绕其深研的一个主题或领域开展系列讲座。张伟回顾了禾田哲学讲座历次所邀嘉宾及讲题,描画了对该系列讲座未来发展的设想。最后,张伟代表哲学系接受朱良志捐赠的个人专著《四时之外》等中国美学系列图书,并回赠捐赠证书。

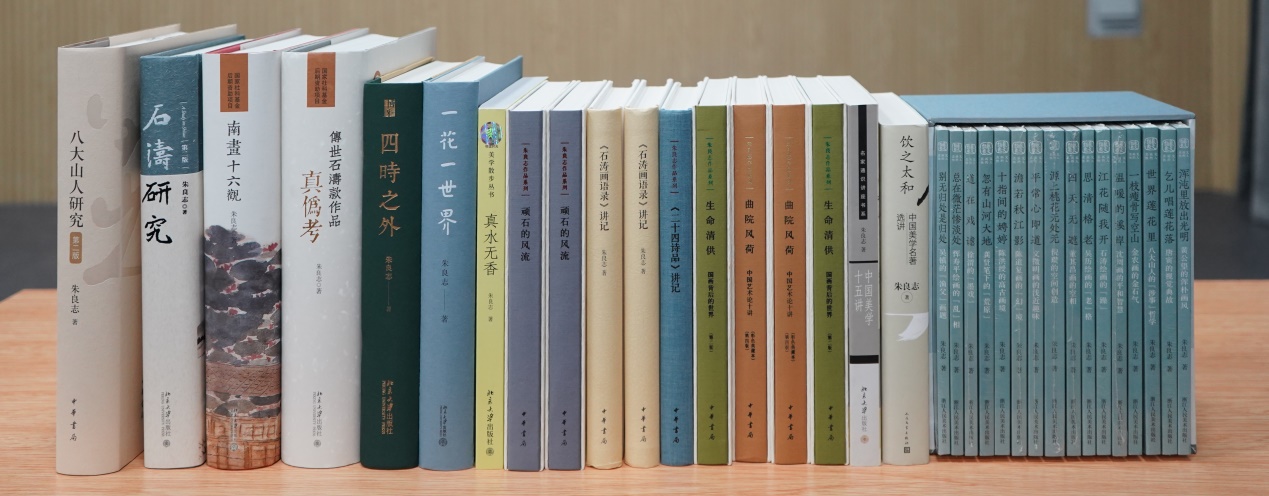

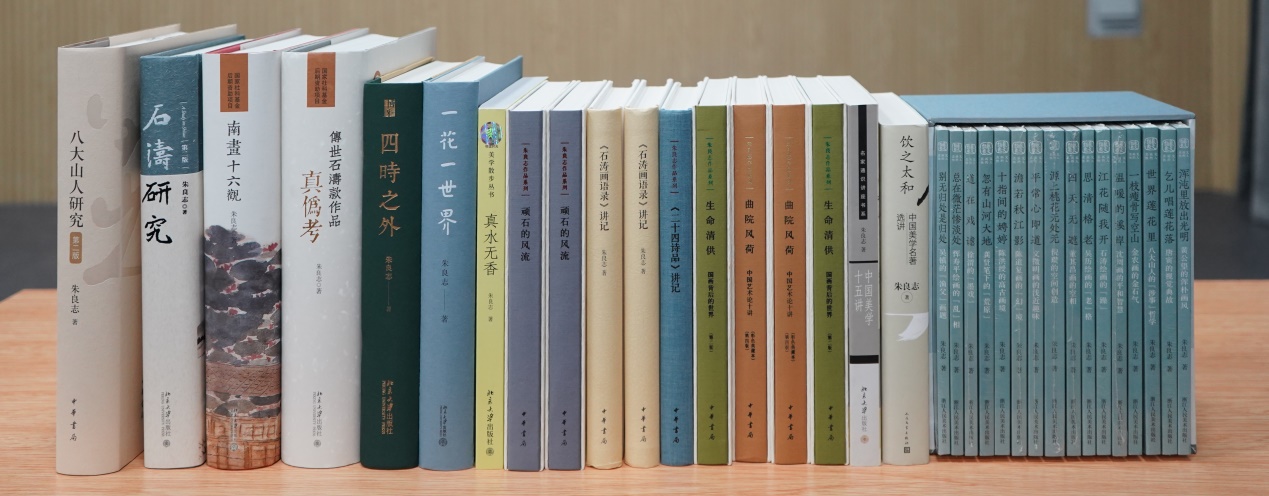

朱良志捐赠个人专著

朱良志中国美学系列图书

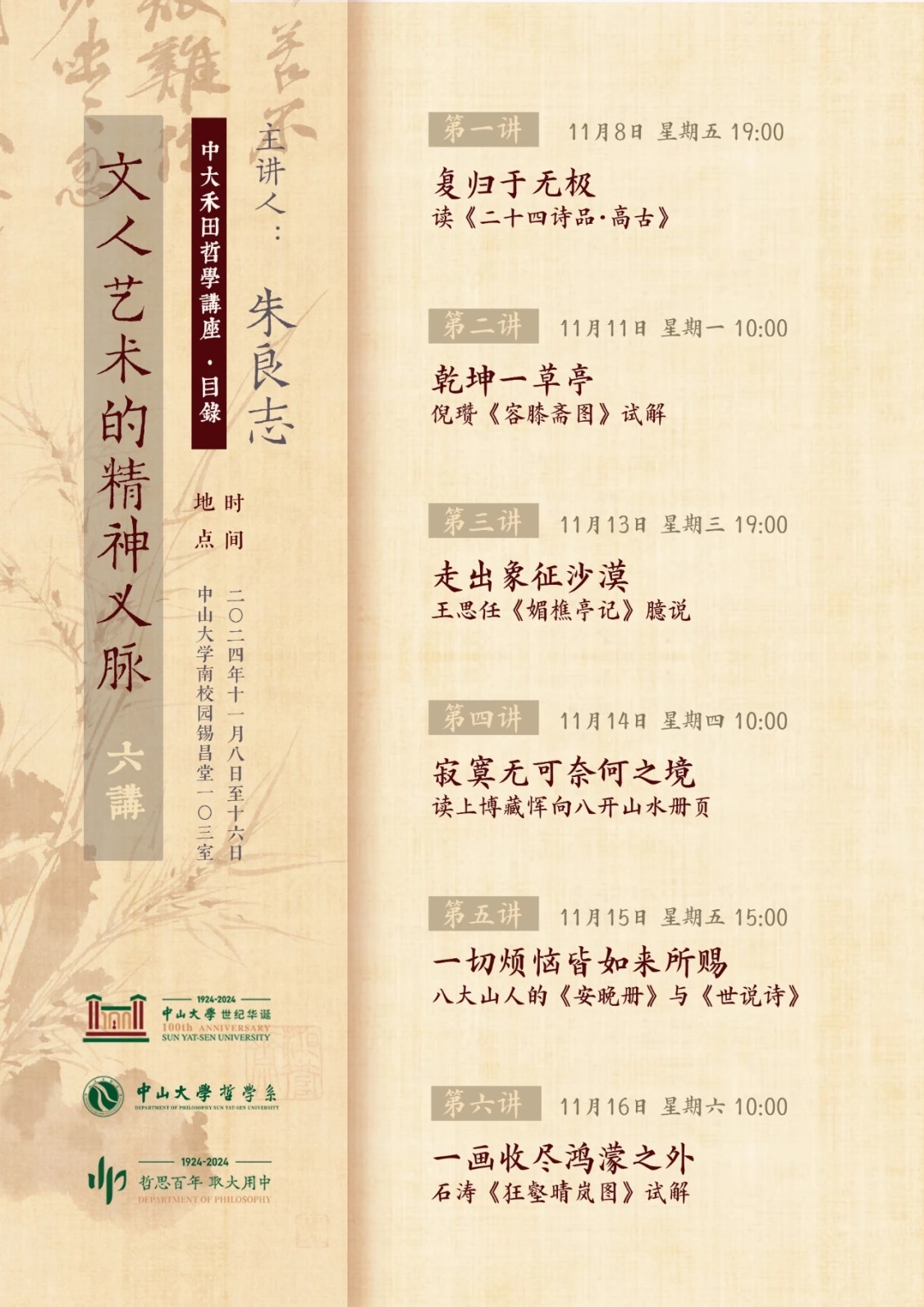

文人艺术是中国艺术的重要形态。朱良志以“文人艺术的精神义脉”为主题,由具体的艺术文献研读入手,通过图像与文字两种文献的互证,为现场观众展开了六次精彩纷呈的讲座。六次讲座,依照其内在逻辑可厘为三组。

“文人艺术的精神义脉”讲座目录

一、超越无限的羁縻:文人艺术的极限思维与审美理想

第一组讲座通过虞集《二十四诗品·高古》品及倪瓒的《容膝斋图》来谈文人艺术中的“极限思维”与寂寥荒寒的审美理想。

第一讲中,朱良志以元代虞集《诗家一指》中《二十四品·高古》为引子,结合具体的艺术作品,来分析其中所包含的微妙义理。朱良志指出,作为文人艺术审美理想的“高古”境界,是在对时空思考基础上产生的放弃无限追求的智慧。抗心乎千秋之间,高蹈乎八荒之表,在“极”中说“无极”的智慧,在时空无限中说超越时空的道理,如老子所言,“复归于无极”。崇尚高古,强化了中国艺术的体验性特征和中国文化的世俗性倾向,不是渴望一个外在于我的神灵世界、终极理想来决定生命的意义,而就在当下此在的体验中,把捉生命的活络,其要在于超越“大”——无限的羁縻。

第二讲选择元倪瓒的《容膝斋图》,来谈寂寞荒寒的审美理想,其重点在于挣脱“小”——有限的执着。朱良志认为,云林的代表作《容膝斋图》体现出倪家山水萧瑟寂寞的当家风味。图取陶渊明“倚南窗而寄傲,审容膝以易安”之句意,寂寥空阔的画面,节制的笔墨,传递出他心中久久萦绕的问题:人生命存在的困境以及如何从这困境中超脱的可能性。万里乾坤一草亭,云林将高渺的宇宙和狭小的草亭、外在的容膝和内在的优游放到一起,表现他的生命追求。他将这些斋居凝固成孤独的小亭,以亭代屋,以屋来表现人在宇宙中的位置,思考人的存在命运。通过这个江边寂寥的空亭,说人是天地间的匆匆过客,漂泊是人类的宿命,人的生命并无固定的锚点;更要说人只有放弃外在的物质占有,归复朴素本然的真心,汇入浩渺的宇宙大生命中,才能获得真正安宁。

朱良志主讲

二、走出象征沙漠:文人艺术的本真追求与形式超越

第二组讲座涉及明末两位极富个性的学者和艺术家,即王思任与恽向。朱良志通过对王思任的《媚樵亭记》与恽向一套存于上博的山水册页的深入解读,来思考中国文人艺术中关于复归本真与超越形式空间的问题。

第三讲中,朱良志为大家解读了明末绍兴一位文章圣手,也是极具气节的士人王思任的一篇《媚樵亭记》,侧重从文人园林的分析中,谈走出象征沙漠的问题。王思任言:“爰居宜远钟鼓。”朱良志认为,离开“钟鼓”——外在知识、权威、名望等所附加的世界,续写“木石前盟”——生命的本然乐章,走出象征沙漠,才能实现“爰居爰处”的梦幻,复归生命的本真。

第四讲从上博藏恽向八开山水册页谈起,来讨论文人艺术中孤音为大地通窍的思想。朱良志指出,恽家山水以逸气为尚,寂寞无可奈何之中包含着对人类真实生命体验的关注。恽向说:“群必求同,同群必相叫,相叫必于荒天古木,此画中所谓意也。” 文人艺术中“荒天古木”的荒寒之旅,常被讥作一己之哀鸣。而以元代倪瓒、黄公望等为代表的文人艺术所彰显出的精神气质,如高柳上的寒蝉,瓦砾间的飞蛩,声虽细,意悠长,以萧瑟冷寒之音,发人深省,觉人所未觉。由他们的创作,我们能进入到文人艺术中的“寂寞无可奈何之境”,体悟文人画家所寄寓的寂寞荒寒、无可奈何、欲放难放的人生况味。在他们看来,百年人作千年调——人不过百年之身,真正有情怀的人应做“千年调”的演奏者,以自我微弱的声音汇入“世界”的庞大乐章中,汇入人同此心、心同此理的“古意”里。

三、生命创造智慧:文人艺术的“兴”与“一画”

第三组主要谈八大山人和石涛的艺术思想。朱良志由八大山人的《安晚册》与《世说诗》及石涛《狂壑晴岚图》谈起,来讨论艺术创造的启动处在“兴”——真实的生命感动,与艺术创造的最高规范在“一画”——这无法而法的智慧。

第五讲通过八大藏于日本京都泉屋博古馆的二十二开书画册页,来讨论文人艺术中所蕴涵的中国人独特的生命智慧。朱良志认为,八大画的是一种重视自我生命体验的感悟,八大不是一个“愤怒的八大”,也不是时哭时笑的“疯狂的八大”,而是一个“平宁的八大”。如同弘一法师的“悲欣交集”,非哭非笑,悲为人类悲,欣为人类欣,悲欣交集。哭笑一体,无哭无笑,归于平常,归于冲淡,此乃真道人。八大将作书作画称为“涉事”,不是创作什么艺术作品,而就是来做这件事,是生命的一种自然呈现形式。寂寞的人生,残缺的身体,旷世的才华,赋予他敏感而聪慧的心灵,他的艺术重视心灵的契会,重视真实的生命感动。

第六讲中,朱良志由藏于南京博物院的石涛《狂壑晴岚图》谈起,来讨论艺术创造的最高规范“一画”及其中所蕴涵的生命创造哲学。“画有南北宗,书有二王法,张融有言:‘不恨臣无二王法,恨二王无臣法。’今问南北宗,我宗耶?宗我耶?一时捧腹曰:我自用我法。”这是石涛论画的著名表述。围绕石涛的“一画”,朱良志提炼出七方面的要点:“一画”是不二之法;“一画”的根本在生命创造;“一画”是当下直接生命体验的记录;归复真性方有“一画”;石涛不是不要法,而是超越法;石涛不是强调自己的法,而排斥他法;“一画”不是道,不是一根线条。朱良志认为,石涛的“一画”是一种贯通天地的生命创造精神,是人人心中所具有的本然觉性,知识经验等的淬炼使其明亮,执着于知识经验又会使其黯淡无光;它在人当下直接的生命体验中发现,又奠基于搜尽奇峰打草稿的长期积累中。

讲座现场

总结:艺术的沉思 生命的超越

文人艺术是中国艺术的重要形态,作为中国艺术的重要组成部分,文人艺术承载着深厚的文化底蕴和独特的审美情趣。在本次禾田哲学讲座“《文人艺术的精神义脉》六讲”中,朱良志教授以具体的艺术文献研读方式,并通过图像与文字两种文献的互证方法,为我们揭示了文人艺术的精神内核和哲学意蕴,带领我们去把握文人艺术的精神义脉。

文人艺术的精神义脉首先体现在对“极限思维”的探讨上。在对虞集《二十四诗品·高古》品的探讨中,我们知道文人艺术中的“高古”境界是在对时空的深刻思考基础上产生的,这种境界超越了对无限追求的执着,体现了一种在“极”中说“无极”的智慧。文人艺术家在艺术创作中,蕴含着对超越时空限制的向往和追求。在倪瓒的《容膝斋图》中,我们看到了文人艺术挣脱有限执着的努力。《容膝斋图》传递出人生命存在的困境以及超脱的可能性。通过将高渺的宇宙与狭小的草亭并置,倪瓒表现了人在宇宙中的位置和存在命运的思考。文人艺术通过这种表现,引导人们放弃外在的物质占有,回归朴素本然的真心,从而获得真正的安宁。

王思任的《媚樵亭记》强调了要离开外在知识、权威、名望等附加的世界,续写生命的本然乐章,复归生命的本真。恽向的山水册页则展现了文人艺术中孤音为大地通窍的思想,即在寂寞无可奈何之中包含着对人类真实生命体验的关注。文人艺术,要走出象征沙漠,超越形式空间,寻求与宇宙大地的通窍。这种超越不仅是对形式的突破,更是对生命本真的回归。文人艺术中的“荒天古木”之旅,是文人艺术家对生命体验的深刻反思和表达。

八大山人的艺术创作强调了自我生命体验的感悟,他的艺术不是简单的创作,而是生命的一种自然呈现形式。八大山人将作书作画称为“涉事”,这种涉事是对生命感动的直接回应,蕴含着深刻的生命智慧。石涛的“一画”则是文人艺术中生命创造哲学的集中体现。“一画”是不二之法,是生命创造的根本,是当下直接生命体验的记录。他的“一画”超越了法,不是强调自己的法,而排斥他法,而是在人当下直接的生命体验中发现,又奠基于长期的生活实践的积累中。

总之,文人艺术精神寻求超越无限的羁縻,挣脱对有限与无限的执着,强调生活本真的复归,启迪自我生命的体验与智慧。文人艺术的精神义脉是对中国传统文化的深刻反思和表达,它不仅是艺术的沉思,更是生命的超越。通过对文人艺术精神义脉的探讨,我们可以更深刻地理解中国美学与中国文人艺术的独特魅力和哲学内涵。

讲座现场