“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”

你知道吗?

这首家喻户晓的《清明》

作者可能不是杜牧

据央视新闻消息,中国国家图书馆古籍馆研究馆员介绍,从唐代到北宋时期,这首诗都未出现在杜牧的文集中;《唐诗三百首》也未收录此诗;直到南宋末年,它才被划到杜牧名下。

据光明日报此前报道,《清明》是否为晚唐著名诗人杜牧所作,学术界此前早就有争论。

唐代文学学会会长陈尚君教授称,《清明》“应该是南宋后出现于民间,到《千家诗》方附会给杜牧”。2020年4月,在接受《南方人物周刊》采访时,陈尚君重申旧说——“此诗写于宋代”,理由有二:一是杜牧文集及《全唐诗》中均未收此诗,二是唐人重寒食而宋人更重清明。

中南民族大学文传学院原院长罗漫教授不认同陈说,从宋初宋祁词的化用和乐史《太平寰宇记》的记载来看,作者的署名权仍应归于杜牧。

罗漫教授不认为《清明》是宋诗。在他看来,出于各种后人不完全明白的原因,许多古典文献没有保存下来。而杜牧晚年还有焚诗之举,他留存至今的诗歌必然是不够整全的。如果仅仅依据现存的唐代文献没有《清明》的“全身像”,就认定这首诗是宋诗,作者是后人附会,难免涉嫌简单化了。

在评论区,不少网友表示

没想到!又涨知识了

也有人说

谁写的不重要

虽然是否为杜牧所作仍然存疑

但也不妨碍

今时今日的我们

重温一下诗人杜牧

细腻婉约诗篇背后的曲折人生——

1

两枝仙桂一时芳

在唐代,杜氏一门地位显赫。

杜牧的祖父杜佑是三朝宰相,撰有《通典》二百卷,里面记录了历代典章制度的演变和发展。他的父亲也在京为官,家宅正居长安城中心的安仁坊,一时尊贵无比。

每当聊起自己的家世,杜牧便万般自豪:

旧第开朱门,长安城中央。

第中无一物,万卷书满堂。

——杜牧《冬至日寄小侄阿宜诗》节选

当时在长安有两大家族,一个是杜氏,一个是韦氏。当时唐朝甚至有这样一番话,“长安(城南)韦杜,去天尺五”。意思是说长安韦氏和杜氏这两个家族,势力大到离天只有一尺五。所以杜牧的出身相当高,小时候过着衣食无忧甚至是锦衣玉食的生活。他后来在写给自己晚辈的诗中回忆,小时候家藏万卷书,这是低调的炫富。

(陕西师范大学教授于赓哲)

只可惜,杜牧少年时,爷爷和父亲相继病逝。为了维持生计,分家得来的三十多间房屋也做了抵押。八年里,杜牧与弟弟搬家数次,像流浪汉般居无定所。

虽然生活困苦——“食野蒿藿,寒无夜烛”,但是杜牧并没有从此与书卷绝缘,原生家庭给了他最初的滋养。

在老一辈的熏陶下,十六岁的杜牧便自注《孙子兵法》十三篇,成为继曹操之后影响最大的注家之一。二十岁时,他已熟读史书百卷,并对当时政局有了自己的思考。

图| 《跨山海:14位古代诗词偶像的真实人生》

在杜牧成长的时代,安史之乱已经过去了半个世纪,朝廷处于内忧外患之中,藩镇跋扈,宦官专权。如此复杂局势,也决定了他此后的人生轨迹。

公元826年,唐敬宗宝历二年,这一年杜牧二十四岁,他自觉有对付藩镇叛乱之法,可惜只是一介布衣,谁会倾听他的意见呢?困顿之下,他只能作《感怀诗》。

韬舌辱壮心,叫阍无助声。

聊书感怀韵,焚之遗贾生。

——杜牧《感怀诗》节选

这是篇一百零六句的五言长诗,从唐朝初建时的雄浑壮烈,一直写到宝历年间屈辱凋敝。全诗感情澎湃,于雄浑中显现着沧桑,激昂中埋藏着悲愤,一唱三叹,意味无穷。大唐帝国的历史在诗人笔下越来越无奈。

《感怀诗》在当时并没有引起上位者们的重视,在他们看来,这只是一个无名文人的唠叨之言。真正让杜牧成名的,是同一时期所作的《阿房宫赋》。

“元和圣天子”唐宪宗去世后,先后即位的穆宗和敬宗只顾享乐,将“元和中兴”的局面毁之殆尽。

唐敬宗李湛的很多荒唐逸事经常传出宫外,杜牧听闻后更为大唐的前途、百姓的疾苦而忧心,他渴望当面呵斥这位顽童天子,但苦于白衣布丁无门无路,只好以史为镜,叹兴衰之意。

秦人不暇自哀,而后人哀之;

后人哀之而不鉴之,

亦使后人而复哀后人也。

——杜牧《阿房宫赋》节选

《阿房宫赋》给杜牧带来的不仅是名声,还有进身之阶。

杜牧开始备战科考。科考开始之前,他还有一项重要的事情要做,那就是“行卷”,向当时有影响力的达官贵人呈送自己的佳作。

唐朝的科举考试有个特点,不糊名。不糊名就意味着考官可以看到考生的姓名,考生自己有没有名气对于他能否被录取至关重要。所以,为了在考官当中博一个好名声,当时的唐朝文人养成了一个习惯,每到科举之前,就把自己的得意之作编纂成一个文集,送给那些达官贵人,这个就叫作行卷。

(陕西师范大学教授于赓哲)

杜牧系出名门,才华卓越,所以当他应进士科时,在朝廷有政治地位、文学声望的人中,替他宣扬名誉者不在少数,其中太学博士(相当于最高学府里的权威教授)吴武陵尤其出力。

当时,礼部侍郎崔郾奉命到东都洛阳主持进士科考试,临行前许多官员置酒为他送行。寒暄之际,一向不喜宴请的吴武陵忽然前来求见。崔郾相当重视,立即将他引到旁边的房间谈话。

吴武陵此来别有用心,作为杜牧的铁粉,他想来给杜牧争取一个进士名额,而且还是最难搞定的状元。其间,他用“王佐之才”来形容杜牧的才华。说到兴奋之处,还拿出了早已经准备好的《阿房宫赋》高声朗读起来。听了几句之后,崔郾也被文章中所展露出来的才华所吸引,细细品读一番更是连连称奇。

然而,前三名都被预定了。不得已,吴武陵表示,给杜牧第五名,自己也是可以接受的。他还抢在崔郾说话之前表明了态度,说道:“如果还不行的话,就把这篇赋还给我。”崔郾只好答应。

公元828年二月的一天,大唐的东都洛阳颇为热闹,在一片喧嚣声中,进士科考放榜了。诗人杜牧位列进士榜第五。

洛阳市老城区丽景门。新华社记者韩朝阳摄

与杜牧一同高中的还有三十二人,这并没有给他带来多大的兴奋。他要凭借自己的真才实学来赢得功名,参加两个月后的“制举”。

这次“制举”由新即位的唐文宗亲自主持,来参加考试的不仅有历届的进士们,还有许多在任官员。在此群龙汇聚之地,杜牧一举高中,内心的郁闷也随之一扫而空。

春风得意之余,约上一同高中的好友游山玩水乃是人生一大幸事。

一行人到达终南山的一座寺庙前,路遇一老僧打坐,旁若无人。神采飞扬的杜牧被老僧的安静吸引,便上前询问是否认识自己,身边的友人也向老僧介绍杜牧的才华和事迹。然而老僧只是淡淡一笑道:“皆不知也。”

这让杜牧诧异万分,自己两次折桂,本以为已名动京畿,谁知这位老僧竟对自己闻所未闻。感慨之余,他写下这首《赠终南兰若僧》:

北阙南山是故乡,两枝仙桂一时芳。

休公都不知名姓,始觉禅门气味长。

——杜牧《赠终南兰若僧》

原来在这世间,你所以为的才华,也许在某些人眼里一钱不值。

2

十年一觉扬州梦

年仅二十六岁的杜牧“两枝仙桂”齐放,声名远播,随即官拜弘文馆校书郎。但杜牧反倒有些落寞,他的梦想是在朝堂之上执言谏诤、主持正义,或是金戈铁马、收复河山,而如今只能埋头书案、校对经籍,好似并无出头之日。

过了半年的无聊生活后,时任江西观察使的沈传师向杜牧发出邀请,聘其南下洪州(今江西南昌)出任自己幕府的巡官。杜牧应邀前往。

观察使幕僚的工作主要是处理公文,空闲的时候,就陪奉府主或者与同僚游赏宴会。杜牧后来追忆那些年做幕僚的生活曾说:“十年为幕府吏,每促束于簿书宴游间。”

从杜牧的自述来看,自己乍入官场,业务还不甚熟练,多少有些吃力。不过,他的吃力大概不仅仅因为业务不够熟练,可能还有游宴过多。当然,若没有那些奢侈荒唐的游宴,也不会成就这个大诗人。

公元829年,也就是杜牧到洪州的第二年,沈传师幕府乐籍中新添了一位歌女,名叫张好好。她不但长得漂亮,歌也唱得清脆婉转。

这一天,沈传师与府内幕僚们宴游于洪州名胜之地滕王阁,命此前还未曾出过场、露过脸的张好好宴前献歌。张好好的第一次出场就赢得满堂喝彩,从此成为幕僚们情有独钟之人,他们每每在洪州宴游,总要邀请张好好前去献歌。

之前,杜牧见到张好好已怦然心动。张好好面对风流倜傥、举止文雅的杜牧,心中也泛起涟漪。但迫于身份,两人只好视若陌然。

公元830年九月,沈传师调任宣歙观察使,张好好也随同来到了宣州(今安徽宣城)。沈传师的弟弟沈述师也在宣城幕府,他很喜欢张好好,花千金纳她为妾。

面对名花有主的张好好,杜牧慢慢抚平了心中的波澜。他或许不会想到,两人再见之时,已是物是人非。

公元833年春天,杜牧奉沈传师之命,赴扬州拜谒前宰相牛僧孺,这位曾于朝堂上举足轻重的风云人物,现如今出任淮南节度使。

杜牧代表沈传师的谒见,使牛僧孺心里颇为高兴。然而,令牛僧孺更欣慰的是杜牧的才华。两人结下不解之缘。

牛僧孺是牛李党争中“牛党”的代表人物,杜牧到这儿以后,其实就卷入了党争,你跟着“牛党”的党魁,自然就是“牛党”。所以后来杜牧的仕途并不是很顺畅,可能和这也有一定的关系。

(陕西师范大学教授王双怀)

之后不久,沈传师便奉召回京任职。按照惯例,府主解职回朝,幕僚们都得自谋生路。这时,杜牧接到了牛僧孺的聘书,任命他为府中要职——掌书记,顺理成章转任扬州。掌书记的公务虽然繁重,但是对有着五年幕僚经验的杜牧来说,处理起来是娴熟自如,这使他有了颇多的闲暇时光。

唐人诗中描写扬州繁华盛况的有很多,这座时代潮头的城市使许多文人墨客纷至沓来。杜牧置身这十里长街,目睹其繁华兴盛,抚古思今之余感慨万千,自然少不了赋诗吟咏。花街柳巷、歌舞妓馆等纸醉金迷之地也成了他的精神寄托。

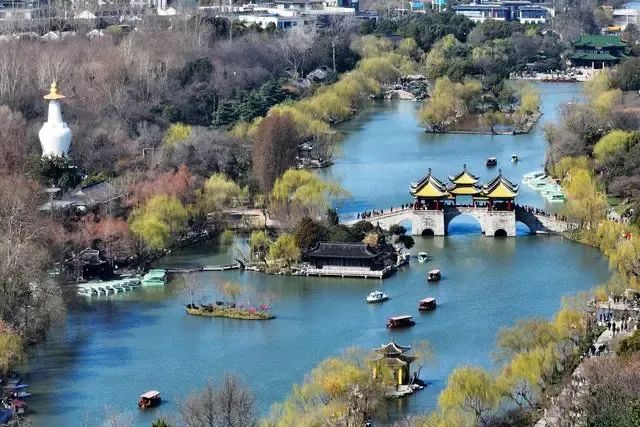

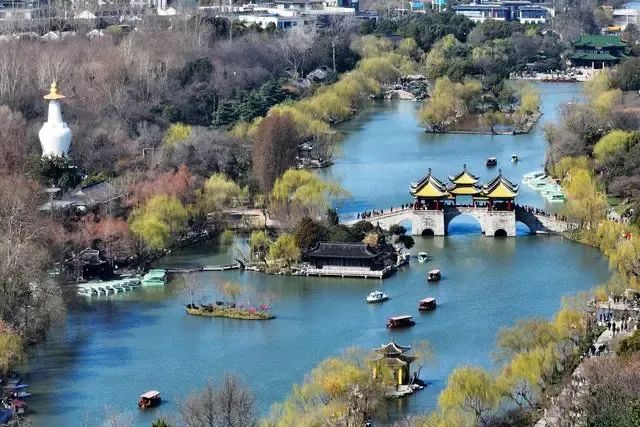

2024年3月13日拍摄的江苏扬州瘦西湖风景区春色(无人机照片)。新华社发(孟德龙摄)

从洪州到扬州,从二十六岁到三十三岁,兜兜转转七年岁月,直到公元835年,杜牧被朝廷任命为监察御史,要回长安供职了。

牛僧孺为杜牧饯行,席间他说:“以你的豪迈气概,前程必定远大,而我却担心你风情不节,这可能会有伤身体。”听到这里,杜牧便搪塞道:“我平常很检点,不至于劳您忧心。”

面对杜牧的遮掩,牛僧孺笑而不答,令人捧出一个小书匣,让他亲自打开,里面全是杜牧夜游青楼的密报。知道缘由后,杜牧很感激,于是作《遣怀》诗以表羞愧。

落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中轻。

十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

——杜牧《遣怀》

在壮志未酬的忧闷中,在与细腰美女的厮混中,像做了一场十年长梦,留下来的竟是薄情负心之名。诗中充满了杜牧的无奈和自嘲。好在纸醉金迷的扬州并未让杜牧彻底迷失,军国大事仍是他心中的牵挂。

杜牧在扬州当掌书记时,给人留下印象最深的两件事,一个是他的“青楼薄幸名”,再一个就是他关于军事方面的思想。他在扬州期间写了《原十六卫》《战论》《守论》等一系列著作,讨论的就是我们未来的仗怎么打,天下的形势如何。他的这些军事才干,在后来防御回鹘以及平定泽路叛乱时都发挥了作用,他称得上是一位文武双全的人物。

(陕西师范大学教授于赓哲)

杜牧回到长安时,朝廷中正一派权臣宦官垄断政治、排陷忠良的黯淡景象。自己的好友李甘因直言权臣被远贬岭南,这让杜牧心神不定,敢怒不敢言。

吕氏强梁嗣子柔,我于天性岂恩仇。

南军不袒左边袖,四老安刘是灭刘。

——杜牧《题商山四皓庙一绝》

不久他就以身体有病为借口,表示不能胜任朝中繁巨的工作,请求调职。最终被安排分司东都,职务依旧是监察御史。

3

参差烟树五湖东

公元835年八月,杜牧来到了洛阳,虽然远离了风波,却也离梦想更远了。还好能与洛阳的朋友们你来我往,倾吐心中块垒,这多少使得杜牧的忧闷和凄冷减轻了一些。

同年十一月,当甘露之变的消息传至洛阳时,杜牧因为远离政治中心而幸免于难。

【注:时年27岁的唐文宗不甘为宦官控制,和大臣策划诛杀宦官,结果失败,众多重要官员被宦官杀死,一千多人受株连被杀,史称“甘露之变”。】

杜牧在洛阳进士及第,如今又躲过甘露之变,这里可谓他的福地。然而,这年在洛阳度过的冬天,却是他人生中最难以忘怀的。无论是事前面对真凶,还是事后面对宦官,他都没有正面发言,但那道心上的伤口却永远存在。

一片宫墙当道危,行人为尔去迟迟。

筚圭苑里秋风后,平乐馆前斜日时。

锢党岂能留汉鼎,清谈空解识胡儿。

千烧万战坤灵死,惨惨终年鸟雀悲。

——杜牧《故洛阳城有感》

杜牧借酒消愁,行至酒肆,竟见到了一位故人——张好好。杜牧带着懵然的眼神询问张好好何以沦落至此,张好好压抑着满腹辛酸,只是淡淡地说:“沈述师抛弃了我。”

当年,沈述师以千金为聘礼纳张好好为妾,何等洒脱。而今洛阳重逢,张好好却已成了当垆卖酒之女。红颜薄命,一再应验。

张好好惊讶于杜牧尚且年轻却已生白须,随即询问昔日的朋友是否健在,有没有落魄失意如她这般。她没有沉沦于命运的大起大落,反倒关心昔日那些她曾为之献歌的酒徒们,还有杜牧这个年仅三十四岁,却已白了胡须的落魄者。

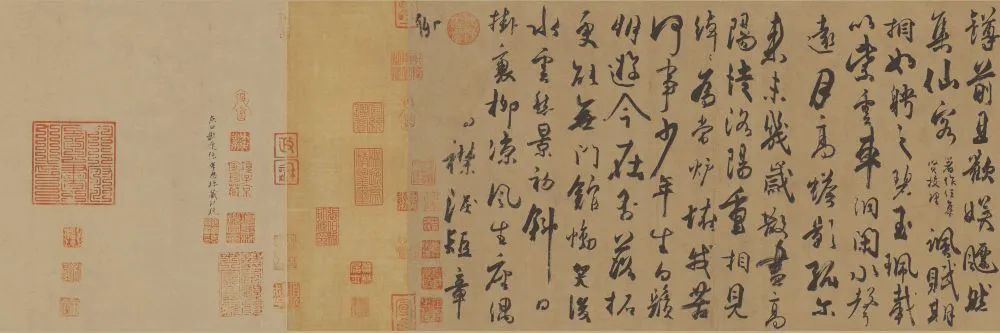

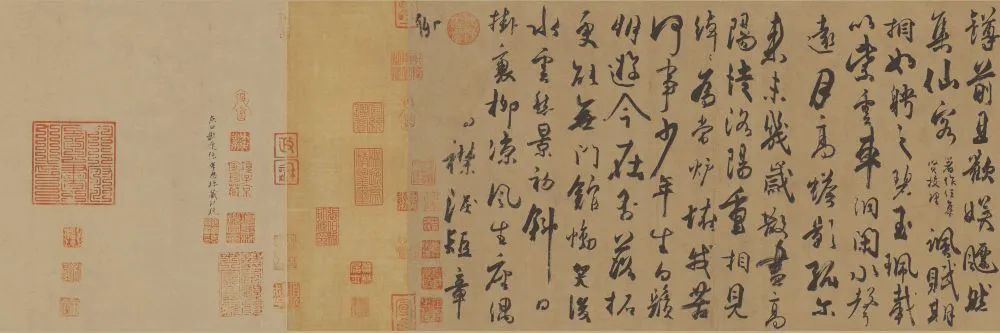

杜牧无能为力,只能以《张好好诗》呐喊,表达同情。时至今日,杜牧的墨宝行书《张好好诗》经历了千年风雨,被完好地保存在故宫博物院里。

故宫博物院藏杜牧书《张好好诗》。

洛城重相见,婥婥为当垆。

怪我苦何事,少年垂白须。

朋游今在否,落拓更能无?

门馆恸哭后,水云愁景初。

斜日挂衰柳,凉风生座隅。

洒尽满襟泪,短歌聊一书。

——杜牧《张好好诗》节选

在这首诗里面,杜牧一方面写了一个美好的、青春的少女怎样遭受了人生的困顿;另外一方面也是在借助张好好的人生经历表达自己仕途的不顺利。从某种意义上来讲,诗看似是在写别人,很多时候也是想抒发自己的感情。

(河南大学教授程遂营)

公元837年,杜牧的弟弟杜顗患了眼病,几乎失明,杜牧请假离开洛阳,到扬州看望弟弟。告假满百天后,弟弟的饮食起居仍不能自理。杜牧思虑再三,辞去监察御史的官职。

这时恰好有一个熟人崔郸正任职宣歙观察使,宣州离扬州不远,崔郸就是杜牧中进士时的主考官崔郾之弟。他让杜牧担任宣州团练判官,并且挂了个京衔。

当年秋天,杜牧带着弟弟赶往宣州赴任。距上次置身宣州不过七年时间,已物是人非。那时,幕僚中朋友颇多,常常一起宴游;如今,漂泊近十载壮志未酬,杜牧已两鬓斑白,其中苦闷无以言说,只能留下“景物不尽人自老,谁知前事堪悲伤”的叹息。

不过,身为官员,杜牧的名字始终在吏部的簿籍之上。第二年冬天,他接到新任命:回京担任左补阙。公元839年二月,杜牧来到了江州,将弟弟杜顗交给在江州担任刺史的堂兄杜慥照看。

水叠鸣珂树如帐,长杨春殿九门珂。

我来惆怅不自决,欲去欲住终如何。

——杜牧《除官赴阙商山道中绝句》

杜牧上次出任朝官正赶上权臣掌朝,好友李甘因直言进谏被贬为封州司马,最终死于贬所。四年之后,杜牧再度来到朝堂,很想为李甘洗雪冤枉,但这时并不存在让人开口直言的机会。

就在杜牧入京这年十一月的一天,唐文宗召当时的翰林学士周墀闲谈。这位周墀,将来会成为杜牧的贵人。

席间,唐文宗问周墀,自己可比历朝历代的哪位君王,作为臣下,周墀只能夸奖他堪比尧舜。然而唐文宗却连连摇头说道:我哪敢比尧舜,之所以问你,只是想知道我比周赧王和汉献帝怎么样?周墀闻听大惊失色道:那都是亡国之君,怎能比得上陛下的圣德!唐文宗叹息道:他们受制于强藩,而我却受制于家奴,就这一点来说,我连他们也比不上。

从那之后,唐文宗再也没有上朝,翌年正月怅恨而死。经过一系列斗争后,文宗的弟弟李炎即位,是为唐武宗。

面对朝中的暗涌,杜牧不想卷入其中,但总会被涟漪波及。

公元842年春,朝廷一纸赦令外放杜牧为黄州刺史。就官职而言,刺史身为一州之长,无疑是擢升。但从京城调到偏远小郡,无异于明升暗降,其中甚至有驱遣之意。

唐代的黄州(今湖北黄冈)是一个比较穷僻的小州,紧临淮南西道。当年淮西叛乱,黄州则是用兵之地,多年的战乱使得这里弊政丛生。

杜牧上任以后事必躬亲,竭尽所能地兴利除弊,短短一年多的时间,黄州的面貌大为改观,百姓也对其爱戴有加。公事之余,他寄情于山水,聊表慰藉。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

——杜牧《赤壁》

我们从这里可以看出,当时的杜牧不仅是一个文人,他对于军事上也是有一定的研究的。

(河南大学教授程遂营)

4

人间惟有杜司勋

公元844年九月,杜牧由黄州刺史迁为池州刺史,这一年他四十二岁。池州(今安徽池州)的任期对杜牧来说是平淡的。

两年后的初夏,一个消息传到了他的耳边。唐武宗李炎因长期服用丹药而暴毙,宣宗李忱即位,随后李德裕罢相,此前被贬斥的官员纷纷复职归京,杜牧也看到了升迁回朝的希望。

唐宣宗这个人算得上是晚唐时期一个比较有作为的皇帝,人称小太宗。他对进士非常崇拜,上台后在牛李党争当中选择了“牛党”,贬抑“李党”,把李德裕等人流放了。原因就是“李党”专门攻击以进士为代表的文人集团,他们认为进士浮薄,不堪大任。毫无疑问,唐宣宗站在进士集团的一边。

(陕西师范大学教授于赓哲)

继任宰相周墀提携了他,让他回京担任掌管官员勋绩的司勋员外郎一职。接到调令的杜牧急不可待,九月初便乘船奔赴帝都。公元848年腊月,杜牧回到了帝都长安,距离上次离京,又过了整整七年,这一次在京城面对他的又会是什么呢?

杜牧重回朝堂,深为吐蕃仍占领大片国土、回鹘党项不时骚扰边境、大唐危机四伏而忧心忡忡,思索再三,他向宰相周墀进献了自己所写的《〈孙子兵法〉注》十三篇。

杜牧在军事方面有两次重要的建议,一次是抵御回鹘的时候,另外一次就是在刘禛的泽路藩镇叛乱的时候。当时关于政府军镇压刘禛从哪一路进军存在分歧,杜牧分析了形势之后建议从西路进军。因为当时泽路以东的农业比较发达,人口众多,物产比较丰富,所以敌人的重兵集团靠东部署;相反,西边土地贫瘠,物产寡少,叛军在这个地方驻守的军队也相对较少。如果带足了粮食从西路进军,比起东路肯定要容易得多。后来在平定刘禛的过程中,政府军采纳的就是杜牧的建议,取得了非常好的效果。

(陕西师范大学教授于赓哲)

杜牧希望他的见解能帮助周墀谋划收复河湟、平定胡蕃。如果成功的话,自己或许会被提拔到更能发挥所长的职位上去,比如带领重兵,安定社稷。

然而,在杜牧进献《〈孙子兵法〉注》后不久,周墀因商议收复河湟所持意见与宣宗相左而被罢相。杜牧满怀憧憬的报国之心又一次遭到摧残。

公元850年春夏之际,杜牧接连上书请求外放为湖州刺史。与其在庙堂上无所作为,倒不如去地方做一个好官,也算于心有安。

清时有味是无能,闲爱孤云静爱僧。

欲把一麾江海去,乐游原上望昭陵。

——杜牧《将赴吴兴登乐游原一绝》

当年秋,杜牧如愿来到了湖州(今浙江湖州)担任刺史。这一年他已四十八岁,虽尽显衰老之象,但心中无迟暮之感,这似乎是他人生最快乐的时期。

然而,噩梦常常寓于好梦之中。公元851年二月,弟弟杜顗病逝的噩耗传来。两天后,对自己有知遇之恩的周墀也在遥远的梓州(今四川三台)去世,死于东川节度使任上。

这年秋天,杜牧升迁为考功郎中、知制诰。他虽不愿离开山清水秀的湖州,但圣命不可违,只得携全家踏上了西归长安的旅途。

这年冬天,时已四十九岁的杜牧回到了令他揪心的长安。对道家星象说的迷信和自己油尽灯枯的残躯,使他感觉五十岁便是生命的大限。在行将就木的余日里,杜牧着手处理自己的身后事宜。

晚年的杜牧一再悲叹自己功业学问两无成,拖着沉重的病体检阅自己曾经的诗文时,甚至将其焚毁大半,认为那些只是徒有奇辞丽藻、无助经国大业的“空文”。

公元852年冬,杜牧病逝于安仁坊的宅邸内,这里的三十多间老宅本已易主,后来又被他赎回,最终成为他的魂归之所。

其实,杜牧所谓的失败,无非是不能出将入相,可是唐朝那么多将军宰相,绝大多数都已在时间的缝隙之中风化湮灭。

高楼风雨感斯文,短翼差池不及群。

刻意伤春复伤别,人间惟有杜司勋。

——李商隐《杜司勋》

彼时,也许他正行走在终南山蜿蜒曲折的小径上,穿过了霜叶尽落的枫林,回头怅望着长安城和巍峨的大明宫,转身向着山顶缥缈的白云深处走去。