最近,《三体》又成了热门话题。作为一位天文学家,我当然不会放过这样的科普好机会。实际上,我对行星系统的稳定性一直充满好奇。

17 世纪初,开普勒陆续发表了他的三大定律,揭示了天体运行的轨道规律。但当系统中存在多个天体时,动力学可能会变得不稳定,导致某些物体被随机抛射出去。这也就是《三体》故事的天文学基础。

在刚接触天文学时的某一天,我突发奇想:类似的随机抛射会不会发生在人类所在的这个太阳系当中呢。再说得清楚一些,会不会咱们的太阳系,在最初的时候远不止有“八大行星”,而是有更多的行星,只不过其中一颗或者一些早期行星已经被随机抛射出去了?

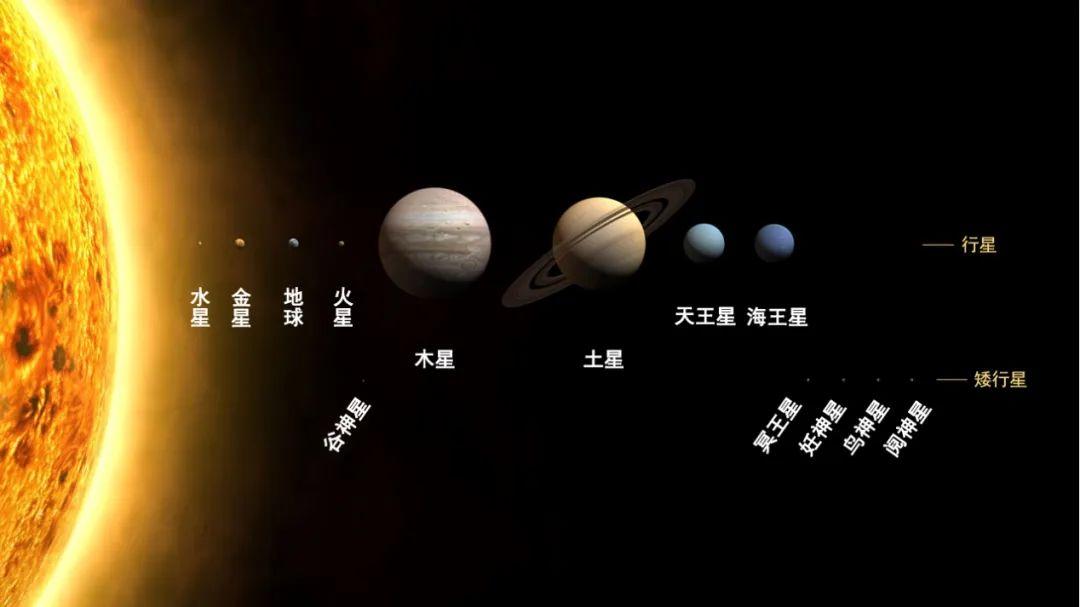

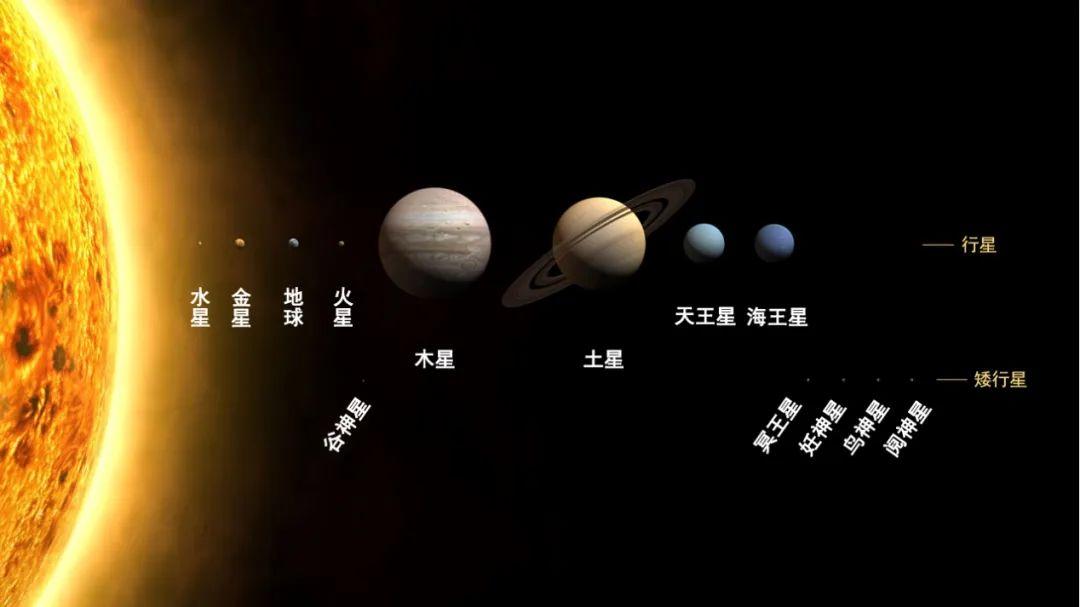

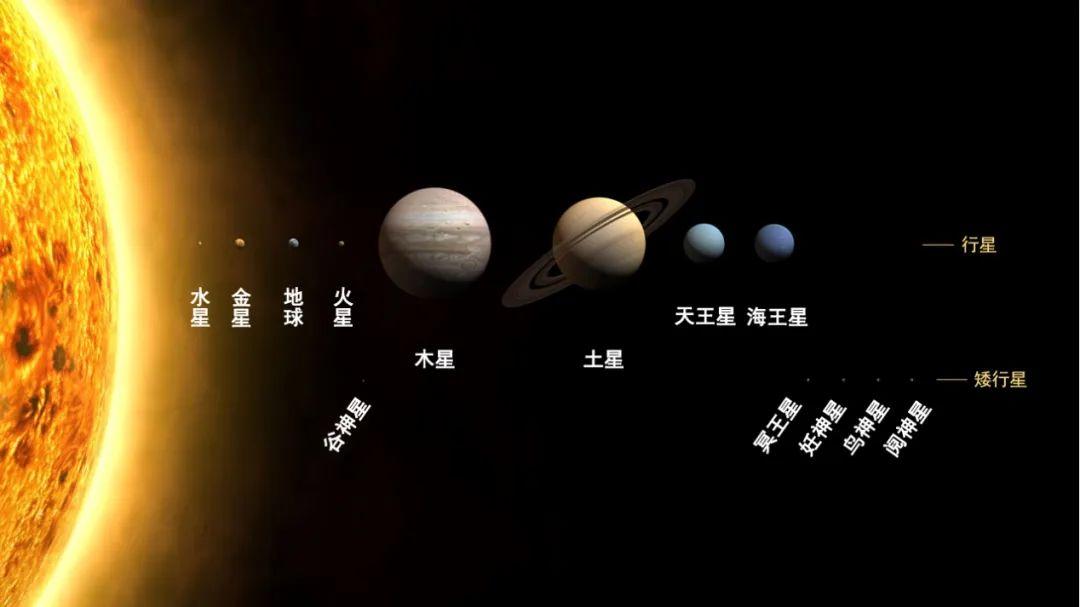

太阳系的行星和矮行星。图中仅大小按比例绘制,距离不依比例丨Wikipedia

这个问题一直萦绕在我的脑海里,并成为我天文学研究的一个方向。

为什么要先找孪生双星?

为了解开这个谜团,我们进行了一项大规模的光谱调查,深入研究了附近的恒星。我们特别关注了 91 对同时形成且性质相同的孪生双星。

这与社会学中研究孪生兄弟/姐妹的方法具有一定的相似性。在化学成分方面,一对孪生兄弟/姐妹其所含元素及比例大体上差不多。如果这两个“兄弟/姐妹”之间存在任何差异,那么这些变化肯定是由“后天因素”引起的。

举例来说,地球上的铁元素占比比太阳更高,而太阳的氢、氦等元素占比要比地球更高。因此,如果假设地球掉进太阳,太阳中某些元素的比例就会发生变化——如果太阳有一个孪生兄弟/姐妹,那么这个时候太阳跟它就出现了化学成分方面的差异。

恒星吞噬行星并不罕见

最初,我们也是带着探索的态度:如果能找到一对有差异的孪生兄弟,就已经是一个巨大的成功。但没想到,我们找到了不止一对,而是竟有十多对。

当然,恒星之间的差异并不一定是因为吞噬了它们的行星。我们也考虑了恒星大气中元素沉淀机制的差异。为了验证我们的假设,我们进行了详细的建模和排查。

主要的就是上面所说的,相对于太阳,地球的重元素对可挥发元素的比例较高。我们发现,在那些存在差异的孪生兄弟/姐妹中,至少有七组,其元素差异是可以对应上“地球掉入太阳里”这样的情况的。

福尔摩斯曾说,当所有最可能的情况都被排除后,剩下的,哪怕是概率不高的,也必然是真理。对侦探来说是这样,对天文学家来说当然也是。

所以,我们的结论是,在每十二对恒星中,至少有一个恒星曾经吞噬了环绕它的行星物质。这项研究最近发表在《自然》杂志的封面上。

有趣的是,这个现象看起来有点像是刘慈欣在另一部作品《吞食者》中描述的情况,或者西班牙画家戈雅晚年“黑色绘画”中的名作《农神吞噬其子》。

西班牙画家弗朗西斯科·戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes)画作《农神吞噬其子》丨Wikipedia

我们的研究结果表明,如《三体》里的情况,许多行星系统都存在一定程度的不稳定性。与书中描述不一样的是,即使没有临近伴星,这样的不稳定性依然存在。

近年来,一些研究行星动力学理论的学者也指出,尤其是那些存在大质量“超级地球”的系统本身就是不稳定的。恒星和大质量行星的引力扰动可能足以引发不稳定性。就有点像……如果一个家里孩子众多,那多半家里整天都是乱糟糟的。

现实中恒星吞噬行星的概率更高

尽管有一些理论的支持,但如此高的吞噬概率确实出乎我们的预料。这意味着行星系统的不稳定性可能比我们之前认为的更加普遍。我们能观测到的信号很可能只是冰山一角。

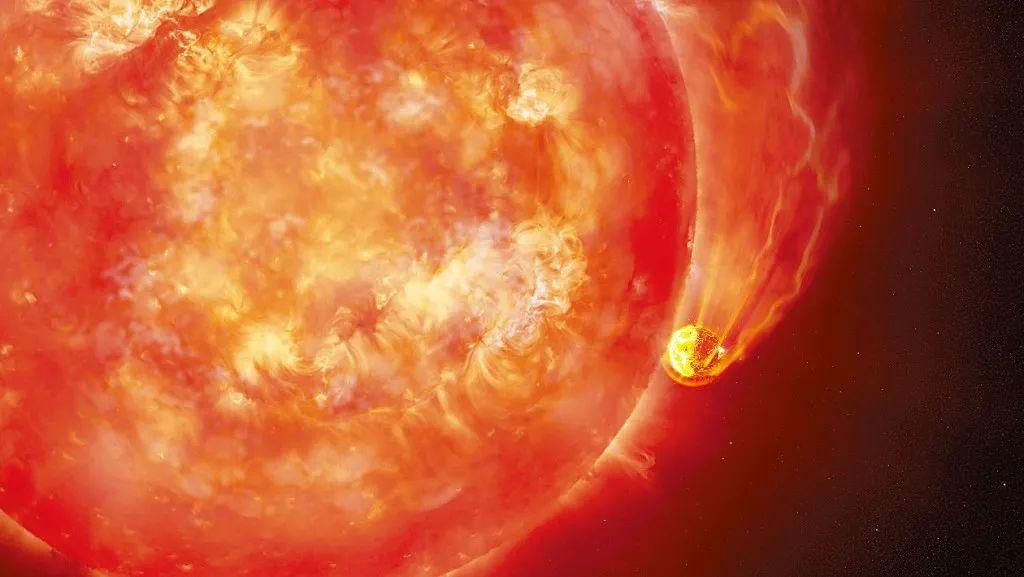

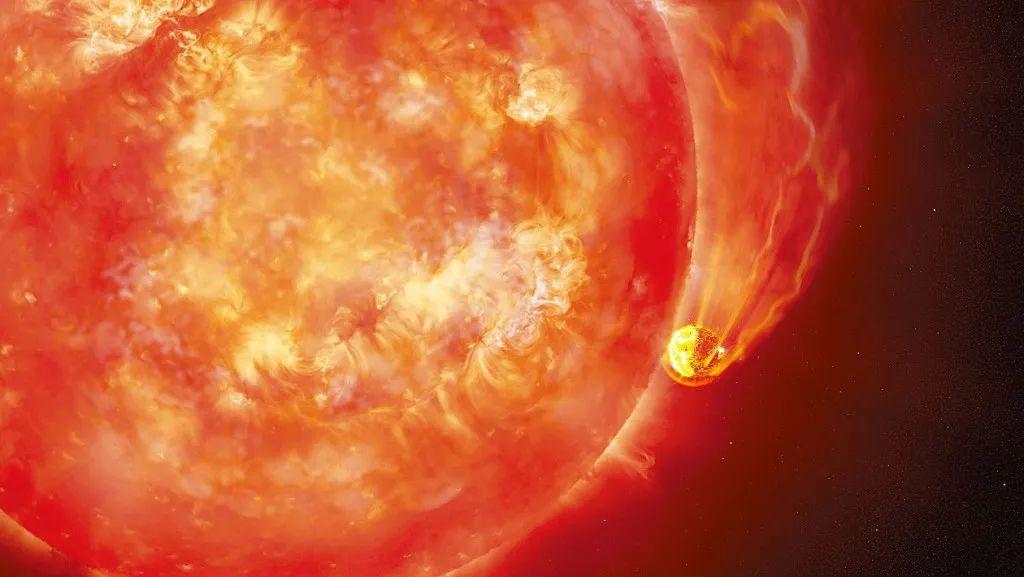

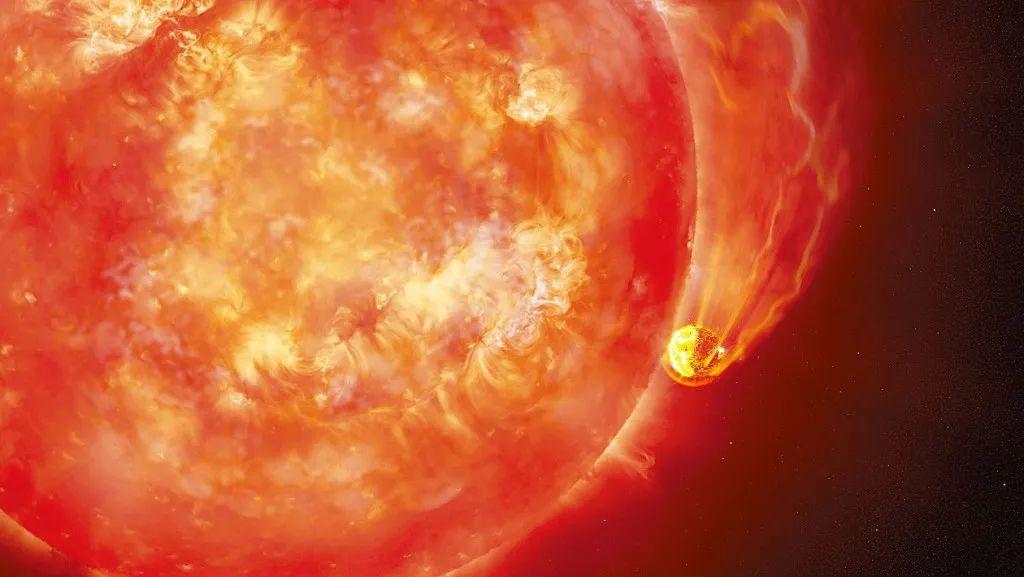

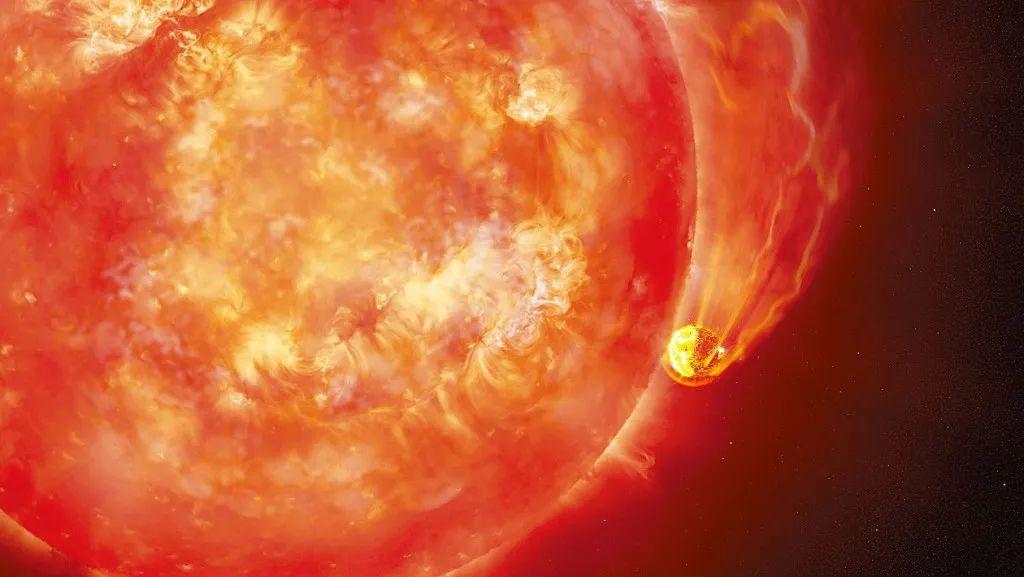

恒星吞噬行星示意图丨Handout/NSF's NOIRLab/AFP

首先,被抛射的行星并不一定会掉进宿主星。实际上,行星被抛射的方向可能是向内或向外的。如果是向内,它们可能会被恒星吞噬。但更有可能的是,这些行星会被抛射到恒星系统外,成为“流浪行星”,在宇宙中漂流。

此外,即使行星被吞噬,由于恒星大气的对流作用,这种痕迹经过一段时间也可能消失。这个过程就像将牛奶倒入咖啡中,它会在咖啡表面形成独特的纹理,但这些纹理会随时间变化并最终消散。

我们就是通过这样的观察发现了那十二分之一的“吞噬者”。不过,牛奶的纹路会逐渐扩散,直到完全消失——我们最终看到的是一杯均匀的拿铁。恒星上的纹路也是如此,因此,很久早前发生的吞噬事件我们是无法观察到的。

也就是说,尽管在我们的样本中观察到的概率是十二分之一,但实际的概率可能要高得多。其余的恒星系统可能也存在不稳定现象,或者被抛射的行星只是成了“流浪地球”,或者吞噬的痕迹随着时间被磨平。

尽管我们的发现很有趣,但正如所有科学发现一样,它提出的问题比结论本身更重要。

可能的解释是,行星被抛射的频率非常高,所以在任何时间点,都会有一些恒星表现出“拿铁拉花”现象;或者恒星的对流过程非常缓慢,使得吞噬行星的痕迹能够长时间保留。然而,鉴于我们对多体系统动力学和恒星的热对流过程理解还不完整,这些问题还需要进一步的研究来解答。

我希望我们的研究能够激励更多人投入到行星系统及其与恒星关系的研究中,揭开这些谜题的面纱。

也许,我们工作的一个更重要的启示是——地球上生命的繁荣依赖于一种微妙的平衡,而我们所在的宇宙家园可能比我们想象的要更加脆弱。作为一名天文学家,我将继续探索宇宙的奥秘,寻找更多关于我们所处位置的线索。同时,我也希望我们的研究能够引发更多人对行星系统稳定性的思考,提高我们对宇宙家园的认识和珍惜。只有这样,我们才能更好地守护这片生命赖以生存的乐土,让地球上的文明继续繁荣发展下去。

作者丨丁源森 澳大利亚国立大学天文与计算机系副教授

审核丨韩文标 中国科学院上海天文台研究员

最近,《三体》又成了热门话题。作为一位天文学家,我当然不会放过这样的科普好机会。实际上,我对行星系统的稳定性一直充满好奇。

17 世纪初,开普勒陆续发表了他的三大定律,揭示了天体运行的轨道规律。但当系统中存在多个天体时,动力学可能会变得不稳定,导致某些物体被随机抛射出去。这也就是《三体》故事的天文学基础。

在刚接触天文学时的某一天,我突发奇想:类似的随机抛射会不会发生在人类所在的这个太阳系当中呢。再说得清楚一些,会不会咱们的太阳系,在最初的时候远不止有“八大行星”,而是有更多的行星,只不过其中一颗或者一些早期行星已经被随机抛射出去了?

太阳系的行星和矮行星。图中仅大小按比例绘制,距离不依比例丨Wikipedia

这个问题一直萦绕在我的脑海里,并成为我天文学研究的一个方向。

为什么要先找孪生双星?

为了解开这个谜团,我们进行了一项大规模的光谱调查,深入研究了附近的恒星。我们特别关注了 91 对同时形成且性质相同的孪生双星。

这与社会学中研究孪生兄弟/姐妹的方法具有一定的相似性。在化学成分方面,一对孪生兄弟/姐妹其所含元素及比例大体上差不多。如果这两个“兄弟/姐妹”之间存在任何差异,那么这些变化肯定是由“后天因素”引起的。

举例来说,地球上的铁元素占比比太阳更高,而太阳的氢、氦等元素占比要比地球更高。因此,如果假设地球掉进太阳,太阳中某些元素的比例就会发生变化——如果太阳有一个孪生兄弟/姐妹,那么这个时候太阳跟它就出现了化学成分方面的差异。

恒星吞噬行星并不罕见

最初,我们也是带着探索的态度:如果能找到一对有差异的孪生兄弟,就已经是一个巨大的成功。但没想到,我们找到了不止一对,而是竟有十多对。

当然,恒星之间的差异并不一定是因为吞噬了它们的行星。我们也考虑了恒星大气中元素沉淀机制的差异。为了验证我们的假设,我们进行了详细的建模和排查。

主要的就是上面所说的,相对于太阳,地球的重元素对可挥发元素的比例较高。我们发现,在那些存在差异的孪生兄弟/姐妹中,至少有七组,其元素差异是可以对应上“地球掉入太阳里”这样的情况的。

福尔摩斯曾说,当所有最可能的情况都被排除后,剩下的,哪怕是概率不高的,也必然是真理。对侦探来说是这样,对天文学家来说当然也是。

所以,我们的结论是,在每十二对恒星中,至少有一个恒星曾经吞噬了环绕它的行星物质。这项研究最近发表在《自然》杂志的封面上。

有趣的是,这个现象看起来有点像是刘慈欣在另一部作品《吞食者》中描述的情况,或者西班牙画家戈雅晚年“黑色绘画”中的名作《农神吞噬其子》。

西班牙画家弗朗西斯科·戈雅(Francisco José de Goya y Lucientes)画作《农神吞噬其子》丨Wikipedia

我们的研究结果表明,如《三体》里的情况,许多行星系统都存在一定程度的不稳定性。与书中描述不一样的是,即使没有临近伴星,这样的不稳定性依然存在。

近年来,一些研究行星动力学理论的学者也指出,尤其是那些存在大质量“超级地球”的系统本身就是不稳定的。恒星和大质量行星的引力扰动可能足以引发不稳定性。就有点像……如果一个家里孩子众多,那多半家里整天都是乱糟糟的。

现实中恒星吞噬行星的概率更高

尽管有一些理论的支持,但如此高的吞噬概率确实出乎我们的预料。这意味着行星系统的不稳定性可能比我们之前认为的更加普遍。我们能观测到的信号很可能只是冰山一角。

恒星吞噬行星示意图丨Handout/NSF's NOIRLab/AFP

首先,被抛射的行星并不一定会掉进宿主星。实际上,行星被抛射的方向可能是向内或向外的。如果是向内,它们可能会被恒星吞噬。但更有可能的是,这些行星会被抛射到恒星系统外,成为“流浪行星”,在宇宙中漂流。

此外,即使行星被吞噬,由于恒星大气的对流作用,这种痕迹经过一段时间也可能消失。这个过程就像将牛奶倒入咖啡中,它会在咖啡表面形成独特的纹理,但这些纹理会随时间变化并最终消散。

我们就是通过这样的观察发现了那十二分之一的“吞噬者”。不过,牛奶的纹路会逐渐扩散,直到完全消失——我们最终看到的是一杯均匀的拿铁。恒星上的纹路也是如此,因此,很久早前发生的吞噬事件我们是无法观察到的。

也就是说,尽管在我们的样本中观察到的概率是十二分之一,但实际的概率可能要高得多。其余的恒星系统可能也存在不稳定现象,或者被抛射的行星只是成了“流浪地球”,或者吞噬的痕迹随着时间被磨平。

尽管我们的发现很有趣,但正如所有科学发现一样,它提出的问题比结论本身更重要。

可能的解释是,行星被抛射的频率非常高,所以在任何时间点,都会有一些恒星表现出“拿铁拉花”现象;或者恒星的对流过程非常缓慢,使得吞噬行星的痕迹能够长时间保留。然而,鉴于我们对多体系统动力学和恒星的热对流过程理解还不完整,这些问题还需要进一步的研究来解答。

我希望我们的研究能够激励更多人投入到行星系统及其与恒星关系的研究中,揭开这些谜题的面纱。

也许,我们工作的一个更重要的启示是——地球上生命的繁荣依赖于一种微妙的平衡,而我们所在的宇宙家园可能比我们想象的要更加脆弱。作为一名天文学家,我将继续探索宇宙的奥秘,寻找更多关于我们所处位置的线索。同时,我也希望我们的研究能够引发更多人对行星系统稳定性的思考,提高我们对宇宙家园的认识和珍惜。只有这样,我们才能更好地守护这片生命赖以生存的乐土,让地球上的文明继续繁荣发展下去。

作者丨丁源森 澳大利亚国立大学天文与计算机系副教授

审核丨韩文标 中国科学院上海天文台研究员