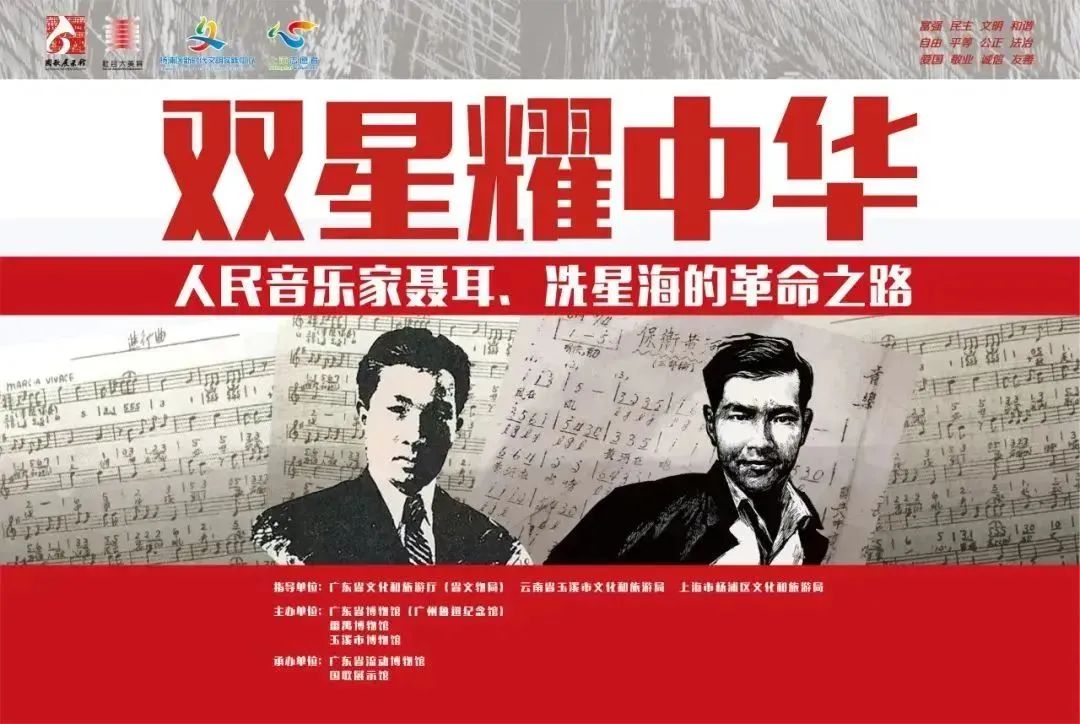

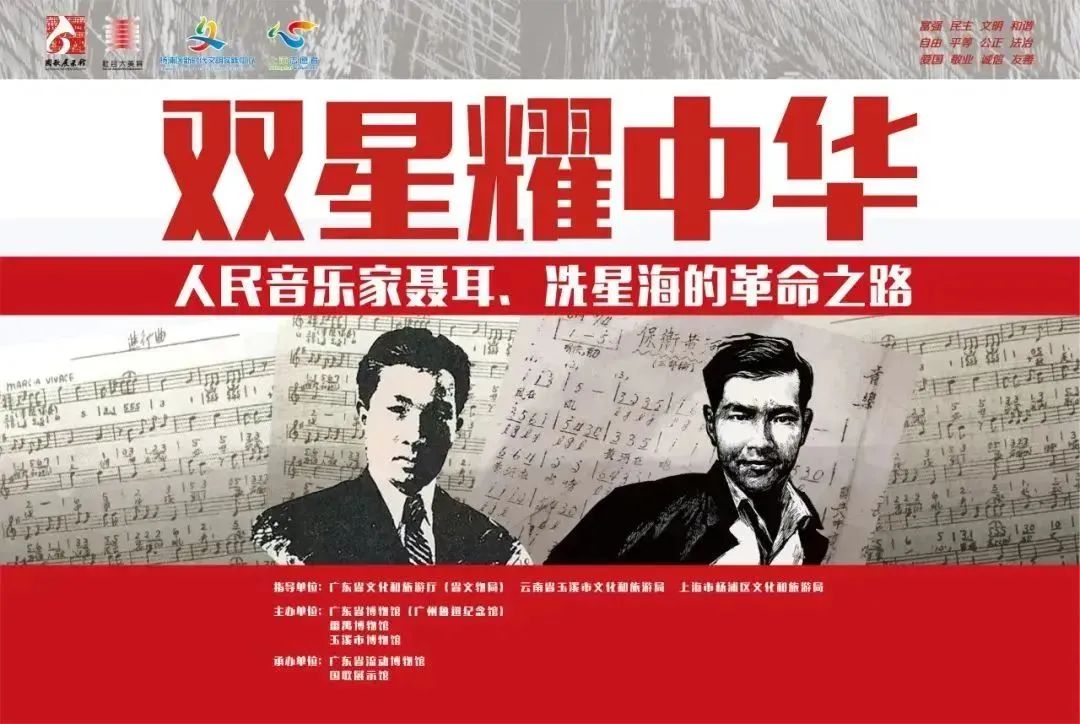

聂耳、冼星海在成长的道路上,逐渐认识到只有共产党才能救中国。为了更好地服务人民,报效祖国,他们先后加入了中国共产党,以音乐为武器,奏响了抗日救亡的最强音,成长为优秀的中国共产党员。今天就让我们共同走进国歌展示馆微展览《双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海的革命之路》第三期。

革命音乐的旗手

双星奔向光明

投身革命

1925年聂耳小学毕业,考入云南第一联合中学。升入中学后,他在音乐、文化方面的知识有了提高。他积极参加学校和亲友组织的各种器乐合奏,并且学唱当时流传的各种中外革命歌曲。聂耳阅读了《生活知识》《创造月刊》《东方杂志》等大量进步书刊,并热情投入为反抗帝国主义暴行、支援“五卅”受难工人的宣传、募捐演出等活动。

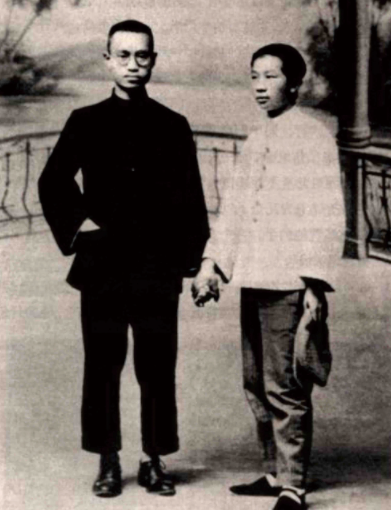

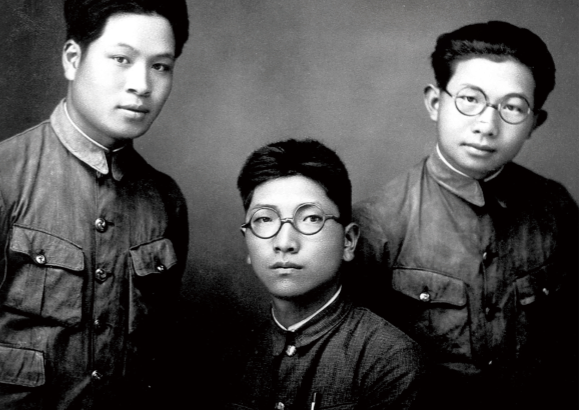

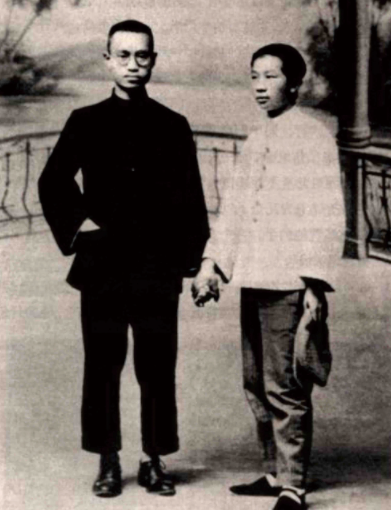

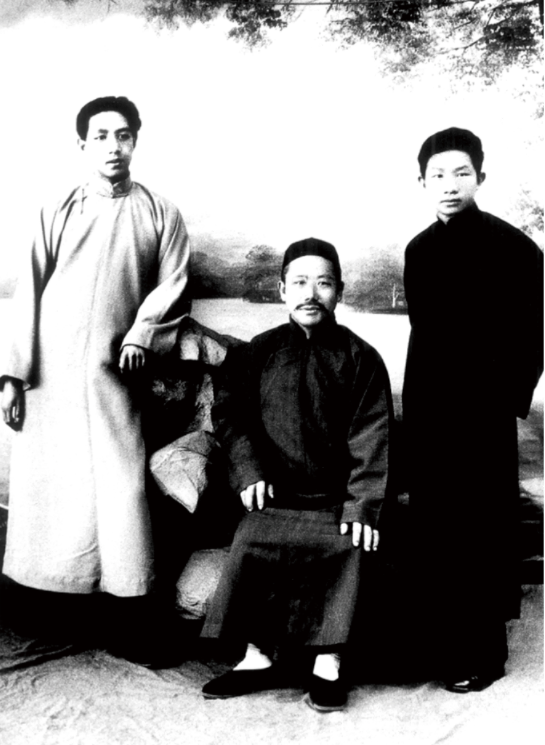

1928年聂耳(右)秘密加入共青团后与团小组长邓象琏合影

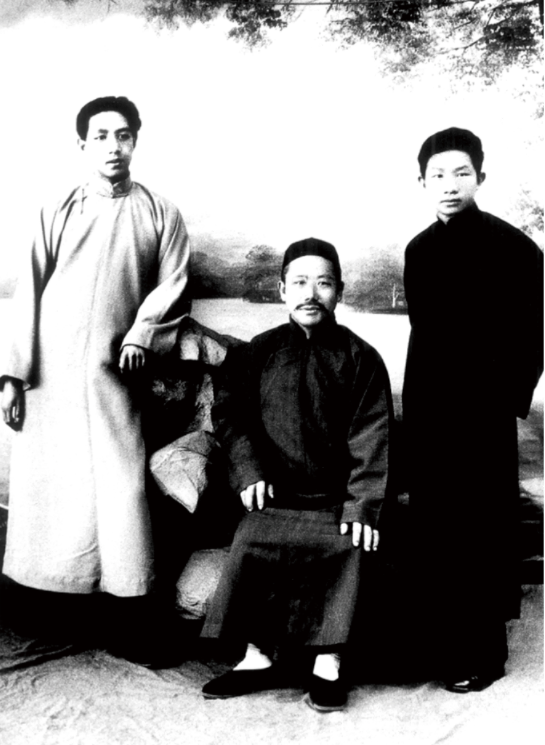

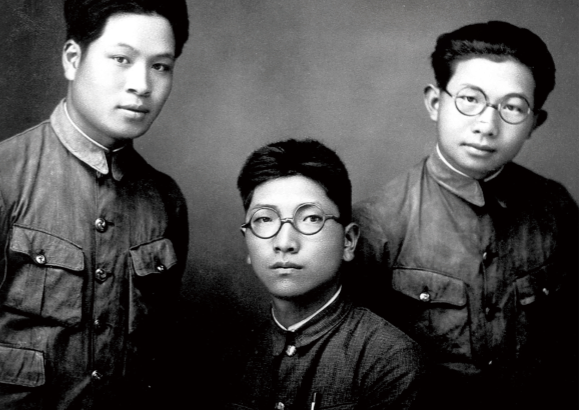

1928年云南省立第一师范学校师生合影(前排左一为聂耳)

1928年秋,聂耳毅然加入了共产主义青年团。聂耳作为党领导下的“救难会”的成员,曾多次去监狱探望、接济被关押的革命同志,按照团组织的安排,他还从事刻印、张贴传单等革命活动。

1928年11月底,作为中共地下党外围成员的聂耳响应地下党组织“开展兵运工作”的号召,他瞒着家庭报名参加滇系军阀范石生所招收的“学生军”,秘密离开昆明,中经越南、香港等地,到达湖南的郴州,接受所谓新兵训练。当年底,离开新兵队,任特务连的上士文书。

聂耳(右一)在广州与友人合影

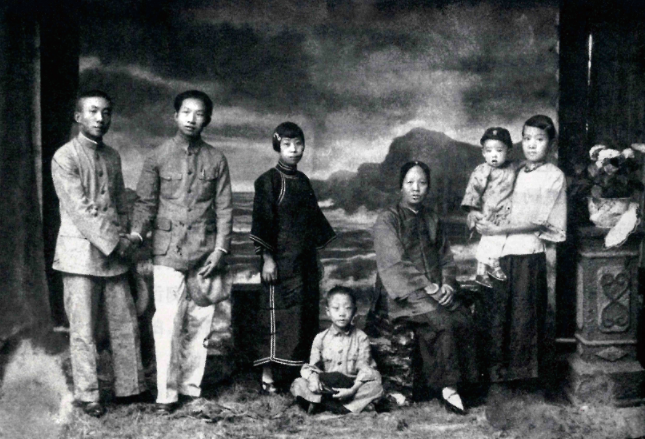

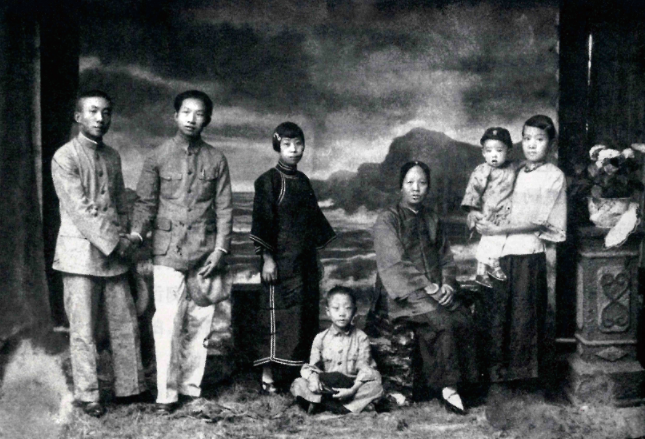

聂耳(左二)从广州退伍回昆明后,身着军装与家人合影

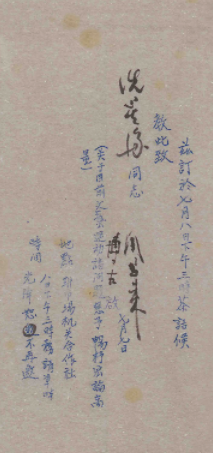

1929年聂耳在湖南军营写的日记

1929年5月6日,聂耳回昆明省立第一师范继续学习,与张侯、廖伯民等友人一起组织九九音乐社。

1929年聂耳与“九九音乐社”成员合影(聂耳前中)

1929年聂耳在省立第一师范学校戏剧研究会的演出通告

1929年7月11日,云南军阀搬运军火引发大爆炸,无辜百姓死伤4000人以上。中共云南地下党在“济难会”掩护下,组织救济灾民。聂耳作为“济难会”的主要成员,参加了学生组织“七·一一青年救济团”。因积极参与中共地下党领导的各项针对反动派的斗争,引起反动派的注意,于1930年7月10日匆匆逃离昆明,绕道越南海防、香港,7月18日,到达上海。

聂耳在上海云丰申庄从事杂役性的工作。他到上海仅仅两个多月,就参加了中国共产党领导下的“上海反帝大同盟”虹口区的组织,积极从事抗日游行示威等活动。

1931年3月12日云丰申庄老板与工友合影(聂耳右一)

上海“云丰申庄”旧址(上海虹口公平路同春里31号)

抗日救亡

在上海时期,聂耳凭借自己的音乐才华,活跃在各演艺团体。

1931年九一八事变后,日本帝国主义侵占了我国的东北三省,这给聂耳的思想以极大的震动。他更加清醒地认识到:“日本帝国主义的侵略,全是有准备、有计划的。”

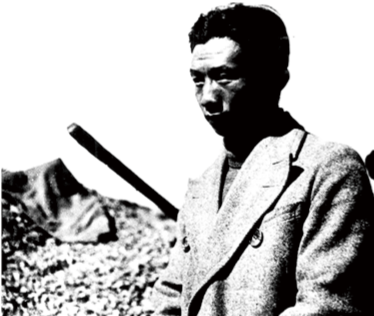

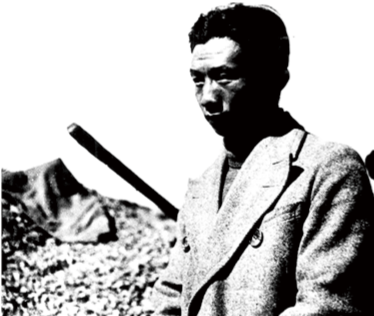

1932年一·二八事变时,战火硝烟中的聂耳

聂耳在旧货店里购买的美国“白朗宁”牌照相机

一·二八淞沪抗战时,聂耳跑到战区拍摄照片,偷偷将一艘日本大兵舰完整地拍摄下来,成为日本帝国主义侵略中国的铁证。

光荣入党

1932年8月,聂耳离开上海到北平求学。与北平剧联的同志取得联系,参加了他们的演出活动。10月28日,他在清华大学用小提琴演奏了《国际歌》。还参加了北平左翼音乐家联盟的组建工作,协助他们草拟组织大纲,召开成立大会。

1932年11月8日聂耳从北平回到上海,找到田汉、夏衍等人,将北平“剧联”一年来的工作报告和介绍他入党的介绍信,交给了党组织。

1933年初,经中国左翼戏剧家联盟负责人田汉、赵铭彝介绍、夏衍监誓,聂耳光荣地加入了中国共产党。

1932年8月聂耳在北平云南会馆与同乡友人们合影(一排右二)

成就不朽

从1933年入党到1935年这两年多的时间里,聂耳的艺术才华得到了充分的发挥。他以高昂的革命热情,成功地创作了30多首充满战斗激情和富于劳动人民感情的乐曲。他创作的《大路歌》《码头工人歌》《开路先锋》《新女性》《毕业歌》《卖报歌》《铁蹄下的歌女》等歌曲都是脍炙人口的经典。

《卖报歌》中的女报童小毛头(真名杨碧君)

《义勇军进行曲》的诞生

1934年,党领导的电通影业公司决定拍摄《风云儿女》。田汉写完初稿就被国民党逮捕入狱,剧本交到了编剧夏衍手里。聂耳主动向夏衍要求把谱曲任务交给他。

1935年3月底,在上海霞飞路1258号3楼居所内,聂耳连熬两夜,完成了曲谱初稿。

1935年4月15日赴日本,并在日本将《义勇军进行曲》曲谱修改定稿,再寄回电通公司。

歌曲问世两个月后,1935年7月17日,聂耳在日本不幸溺亡,享年23岁,《义勇军进行曲》成为他传世的“绝唱”。

电影《风云儿女》海报

投身革命抗日救亡

1935年,冼星海回到了阔别6年的祖国,回到了上海。完成的第一个作品,是影片《时势英雄》的插曲《运动会歌》,并开始着手写大型乐曲《民族交响乐》。

1935年,一二·九运动爆发了,全国抗日救亡运动迅速高涨起来。冼星海把全部的热情投入到谱写抗日救亡的歌曲当中。这一时期,冼星海写了大量的抗日救亡歌曲,如《流民三千万》《我们要抵抗》《战歌》《救国军歌》《青年进行曲》等。

“演剧二队”从上海徐家汇乘木船出发(左一为冼星海)

冼星海(左三)与影片《青年进行曲》的工作人员合影(1937年,上海)

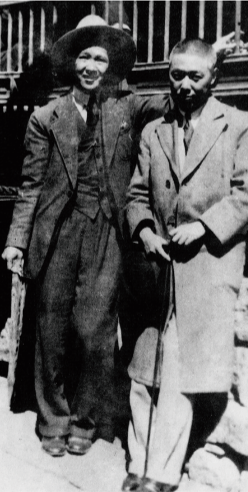

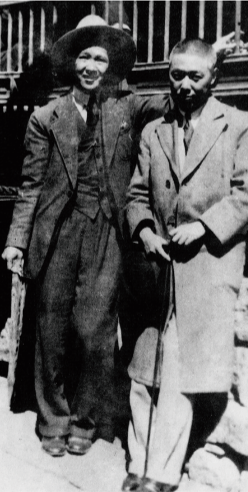

冼星海(左)与田汉(1937年)

1937年,七七事变后,冼星海放弃安逸的生活,参加上海救亡演剧二队,后去武汉与张曙等一起负责开展救亡歌咏运动。

冼星海谱写了救亡歌曲如《在太行山上》《到敌人后方去》《保卫祖国》等,还组织了救亡歌咏团体,向广大群众宣传抗日,普及音乐。

图为该队从上海出发前合影

1938年4月,冼星海在武汉国民政府军事委员会政治部第三厅第六处与张曙共同主持音乐工作。

冼星海(前排左三)与武汉基督教男女青年会战时服务社社员合影(1937年11月27日)

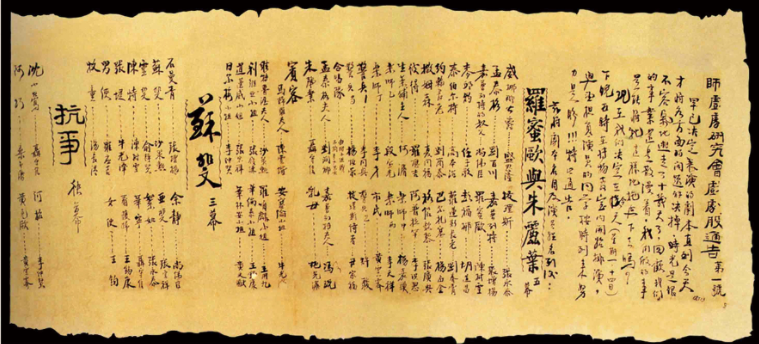

向往光明奔赴延安

由于国民党消极抗战和对救亡宣传工作的种种制约,冼星海的音乐创作和群众歌咏活动越来越困难,他萌发了离开武汉的念头。他意识到:“中国现在成了两个世界,一个向着堕落处下沉,而另一个就是向着光明的、有希望的上进。延安就是新中国的发扬地……”当时延安鲁迅艺术学院寄来音乐系全体师生签名给他的聘书,鲁迅艺术学院又给他来了两次电报,他于是决定去延安。

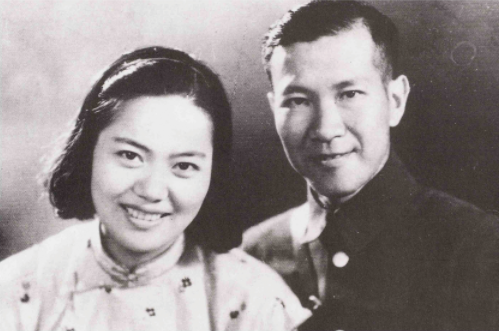

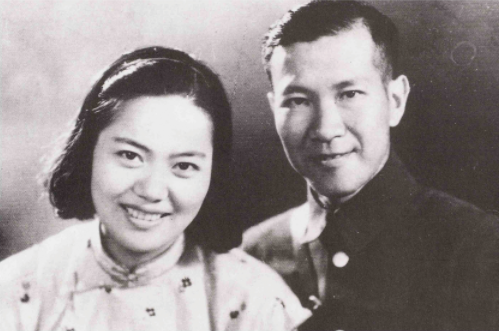

1938年7月,冼星海与著名社会活动家、第八集团军战地服务队队长钱亦石的女儿钱韵玲在田汉等人的主持下正式订婚。

冼星海与钱韵玲(右),黄冰(左)在田间车水(在为影片《最后一滴血》拍外景时,1938年5月)

冼星海与夫人钱韵玲(1938年)

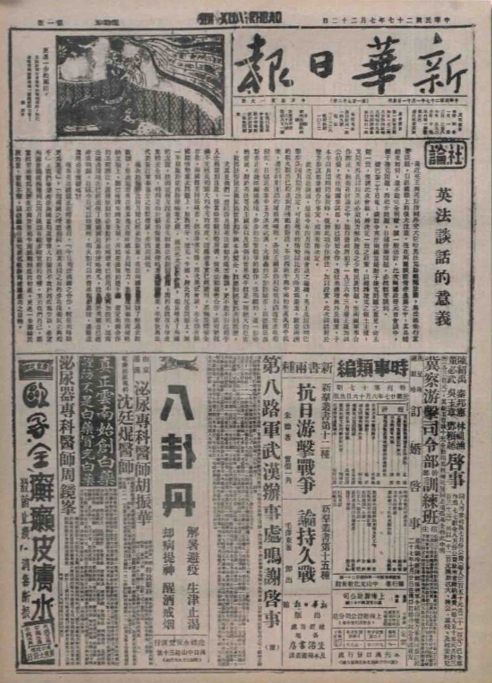

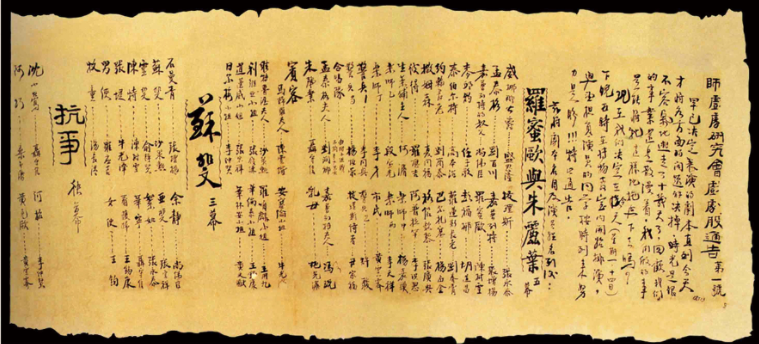

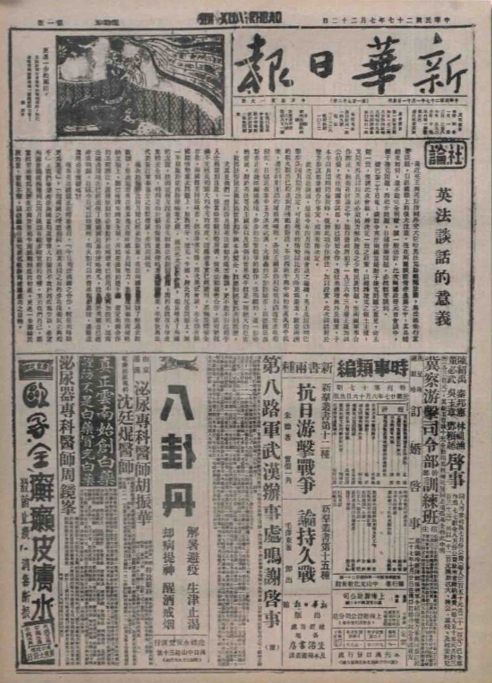

冼星海、钱韵玲订婚启事《新华日报》(1938年7月22日)

1938年10月1日,在周恩来的安排下,冼星海和钱韵玲从武汉出发乘火车,一路上冒着敌机轰炸的危险,经郑州、洛阳到达西安。在西安停留近一个月后于11月初乘坐载着医药品的救护汽车,越过重重封锁,躲过层层关卡,终于抵达了他盼望已久的革命圣地——延安。

1938年10月,冼星海和钱韵玲去延安途经西安,摄于八路军办事处院内(前排左二为冼星海、二排右二为钱韵玲)

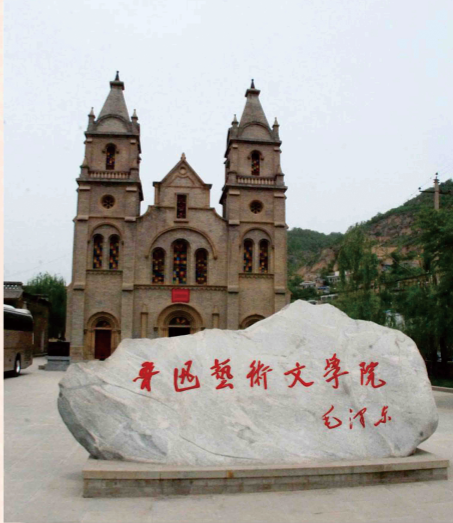

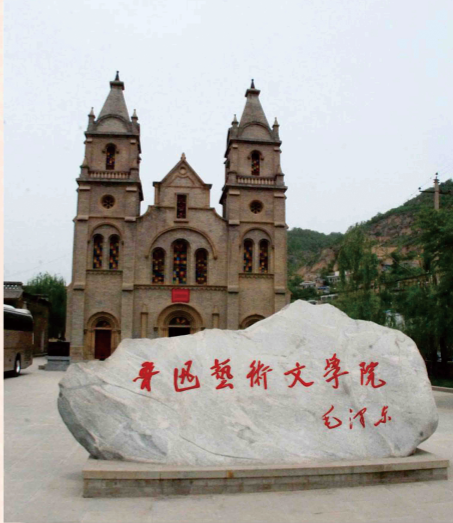

延安桥儿沟鲁迅艺术文学院

1938年11月,冼星海到达延安,应聘于鲁迅艺术学院音乐系,1939年5月担任音乐系主任,为培养革命音乐人才作出了贡献。

边区政府提供的宽松自由的创作环境,党的高级领导人对艺术家们无微不至的关怀以及各部门各机关团体倡导的政治学习,都促使冼星海积极投身到党的怀抱中来。

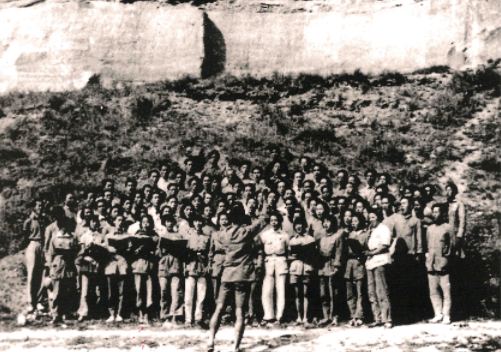

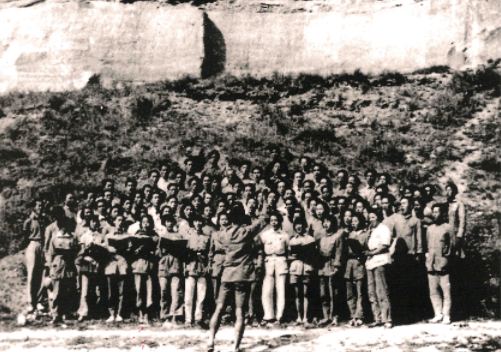

“鲁艺”第三期音乐系部分师生合影(第三排中间为冼星海,1939年秋)

冼星海(前左二,怀抱妮娜)与“鲁艺”音乐系教职员(1940年)

光荣入党

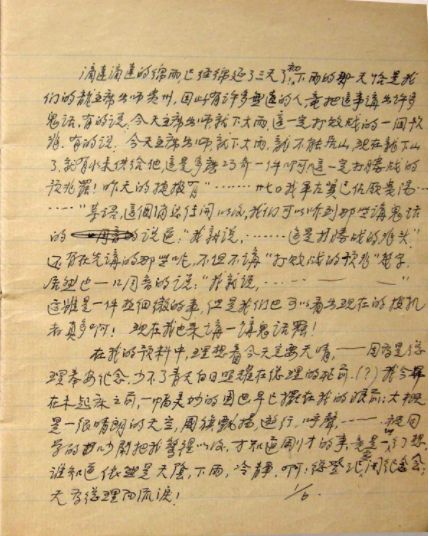

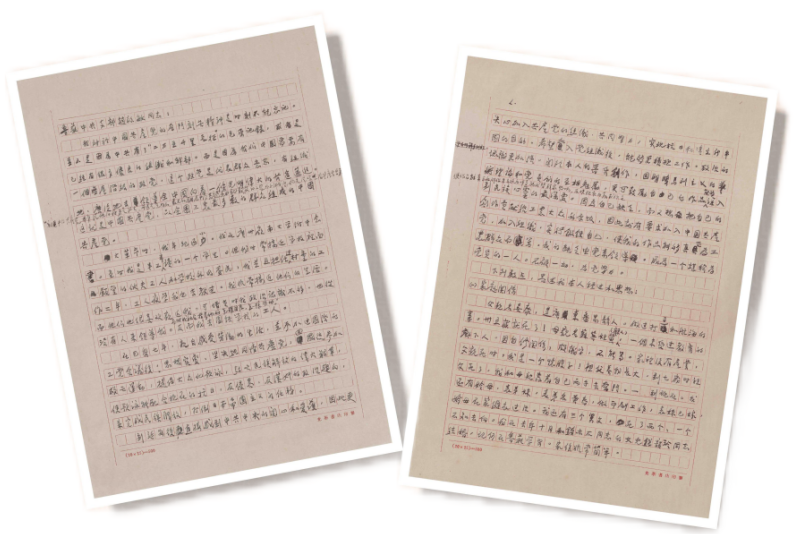

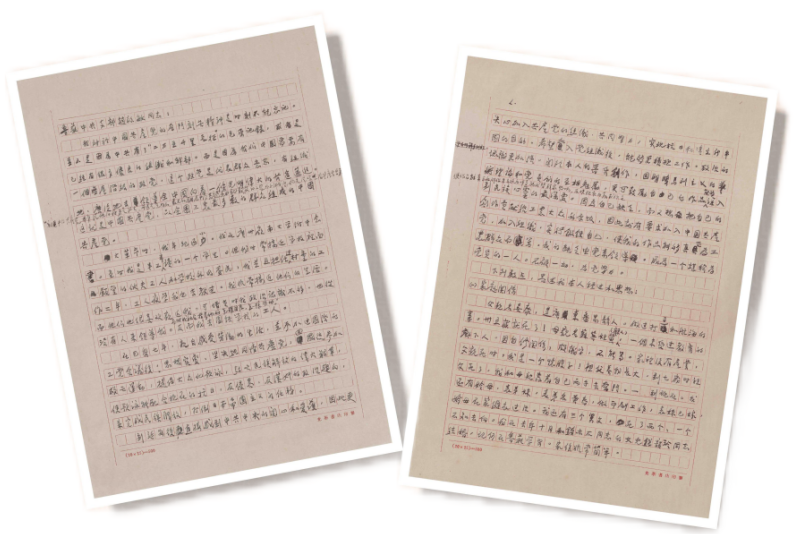

1939年5月15日,冼星海申请加入中国共产党,他写给中共延安鲁迅艺术学院支部的自传说明了他的思想转变历程。

冼星海“入党申请书”手迹

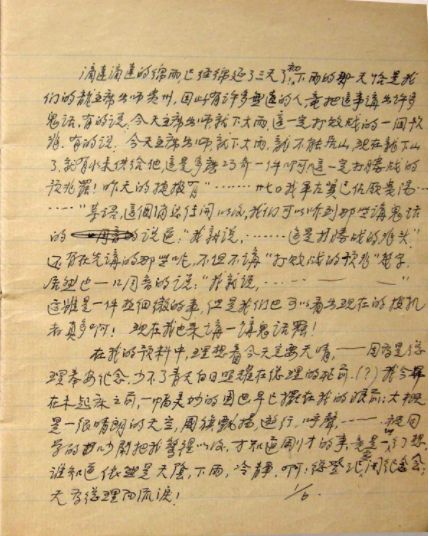

1939年6月14日冼星海成为中共候补党员。他在这一天的日记里如此描述:“今天就算我入党的第一天,可以说生命上最光荣的一天。”(摘自日记)

1939年12月3日,冼星海转为中国共产党正式党员。他的日记里只有一句话:“永不能忘的日子。”(摘自日记)

成就不朽

抗日根据地的新生活和革命人民的思想风貌,为共产主义献身的崇高理想和丰富的民间音乐的滋养,激发了冼星海蓬勃的创作热情。在短短的一年多时间里,他创作了《黄河大合唱》《生产大合唱》以及《九一八大合唱》等大型作品,还创作了《反攻》《三八妇女节歌》《打倒汪精卫》等大量歌曲,在国内外产生了巨大影响。

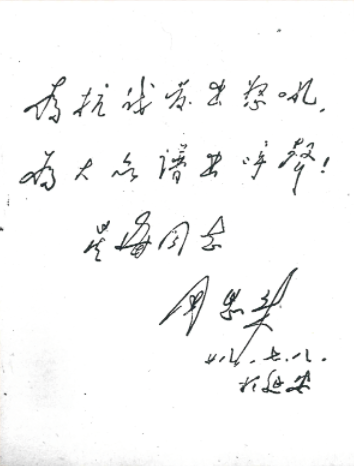

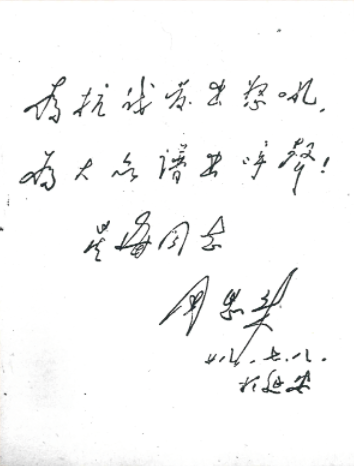

1939年7月,周恩来看完《黄河大合唱》的演出之后,非常激动,亲笔为冼星海题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”

周恩来的题词

“周恩来及博古同志请柬”手迹

冼星海指挥“鲁艺”合唱团排练《黄河大合唱》

本期微展览节选自《双星耀中华——人民音乐家聂耳、冼星海的革命之路》线下主题展第三章“革命音乐的旗手双星奔向光明”,讲述了聂耳和冼星海在成长的道路上,逐渐认识到只有共产党才能救中国。下期将走进展览的第四章“双星闪耀”,敬请期待!

选稿:蒋昕婕