从延安路高架往下、穿过延安西路番禺路的三岔路口,就能看到一幢仿新古典主义式样的别墅,这幢别墅占地面积596平方米,四层外廊式建筑,红色机平瓦,四坡屋面,双坡老虎窗,水泥砂浆粉饰外墙,局部用橙色面砖装饰,方柱半圆拱门式的外廊间有着宝瓶栏杆。从外形看,它在建筑风格百花齐放的上海也许并不起眼,但这里曾经发生的故事,却造福了一代又一代的中国人。

倾听长宁-青霉素实验所旧址,上海长宁,24分钟

上海刚解放时,民生物资十分短缺,特别是当时被称为“盘尼西林”的青霉素等药品的匮乏,使人民群众生命安全受到严重威胁。1928年由英国医生佛莱明发现的盘尼西林,在战争时期被当作万药之王,价比黄金,且有市无价。解放后,盘尼西林依然要依赖进口,不仅价格昂贵,而且供应量有限,当时就有一支盘尼西林相当于一两黄金的说法。那时如果有人不幸得了肺炎,可能就会因为买不到一支盘尼西林而只能等待病魔的判决。

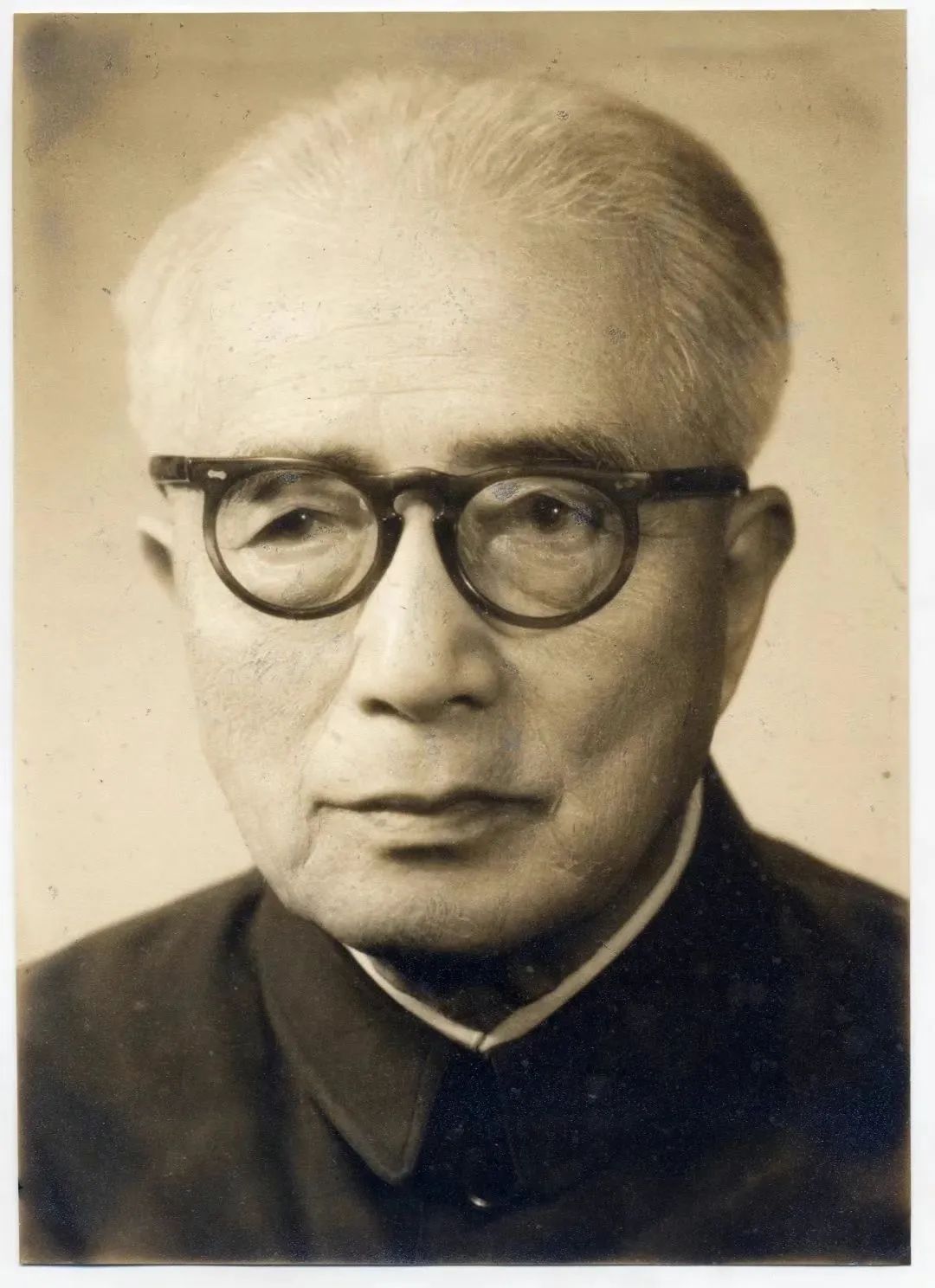

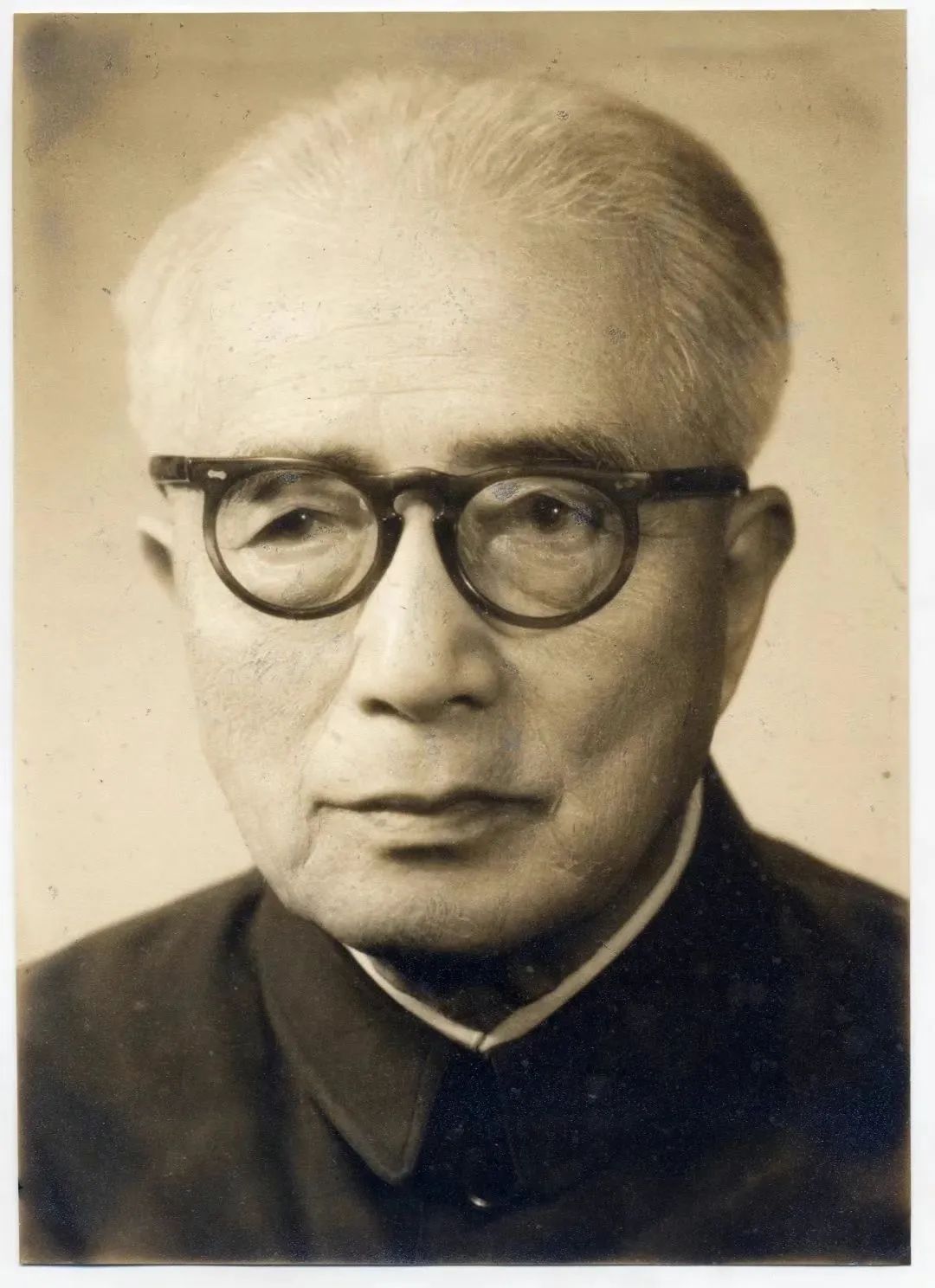

其实,早在1946年,就有一个叫童村的医学博士带着研究成果从国外回到北平,开始有关抗生素的研究。但经费短缺、孤军作战,研究工作举步维艰。1948年,有一个打着“专家”旗号的美国人来到中国,要帮助中国建立青霉素工厂,当时的国民党政府殷勤备至,把这个所谓的“盟友”捧为座上宾。在谈判中,这位所谓的“专家”提出建厂的三个条件:第一,药厂设备要向美国订购;第二,药厂技术人员由美国人担任;第三,药厂投入生产后的50%利润归美国所有。甚至宣称:“离开我们,你们休想搞出盘尼西林!”

(童村教授)

但历史证明,这样的言论狂妄又无知。1949年冬天的一个深夜,正在家中埋头工作的童村,接到一个电话。

声音纪录片

上海,化学家童村的家

电话铃声急促地响起。童村拿起话筒。

童村:(无兴趣的声音)谁?……对不起,我没有兴趣。……不,我只是个化学家,我不会去参加政府召开的会议。陈市长亲自下的请帖?我实在是没有时间,请你去找其他人……对不起,我正在工作,我的闲谈不超三分钟,时间到了!

童村不由分说地将电话挂上,然后又坐下继续工作。少顷,陈毅市长竟上门来访。(电铃响起)

童村:你找谁?

陈毅(时任上海市市长):我找你。

童村:你是刚刚打电话的人?

陈毅:打电话的是我的秘书,我是陈毅。

童村:哦,陈市长您好!但是我对政府工作实在没有兴趣,您请回吧。

陈毅:童先生,我深更半夜来访,不能这样让我回去吧?就耽误您三分钟。

童村教授不情愿地转身,但是并没有关门,陈市长便进到屋内。

陈毅(一眼看到了墙上贴的条幅):这个字写得好!“闲谈不得超过三分钟”。

童村却表现得不太有兴趣的样子:有何见教?请说吧!

陈毅:这次我趋访贵宅,一是向先生致以问候;二是谈谈本市长对先生一点不成熟的看法。

童村教授被“激将”,反倒来了兴趣:哦?那敬听陈市长高论!

陈毅:我以为,先生虽是海内闻名的化学专家,可是对有一门化学先生也许一窍不通。

童村:什么?我虽然生性驽钝,建树不多,但举凡化学,总还略有所知。

陈毅:说来话长,片刻之间,难以尽意,还是改日再来,改日再来。

陈毅市长站起假意要走,童村教授连忙拦住:不不不,那就请陈市长尽情尽意言之,不受三分钟之限。

陈毅:要不得,要不得,先生是从不破例的。

童村:今日可以破此一例。

陈毅:可以破此一例?

童村:学者以无知为最大耻辱,我一定要问个明白。请!

陈毅市长坐下说道:先生不关心政治,我全然表示理解。但是先生曾说致力于化学四十余年,而建树不多,到底是什么原因?并非先生才疏学浅,而是社会未起变化之故。想当初,先生从海外学成归国,雄心勃勃,一心想振兴中国的医药化学,遍建药厂,为亿万民众的健康造福。可是国民党政府腐败无能,毫不重视。先生奔走呼告,尽遭冷遇,以致心灰意冷,躲进书斋。先生之所以英雄无用武之地,是不是当时的政府环境所造成?

童村教授对此深有感触:是呀,是呀,归国之后,看到偌大一个中国,举目皆是外商所开设的药厂、药店,所有药品几乎全靠进口。叶酸是日本的,酒精是荷兰的,盘尼西林是英国的。这真叫我痛心疾首。

陈毅:可是如今不一样了!你推开窗子往外看一看嘛,窗外的世界已经发生了翻天覆地的变化。十月一日,中华人民共和国成立,科学有了光明的前途。如今建国伊始,百废待举,正是先生大有作为之时。所以我特地前来,请先生出山,为发展新中国的医药事业做出贡献!我们打算在上海建立全国第一个盘尼西林药厂。

童村教授大喜:哦?这可是我多年的愿望!

陈毅:市政府决定聘请先生主持筹划,要把这个重任交给你!

童村:好,我一定效力,一定效力!

陈毅:至于详细计划,改日再与先生细谈吧。

童村:不,不,现在就谈!现在就谈!

陈毅:已经谈了三十分钟了。

童村:没关系,我们可以秉烛夜谈。

就这样,1950年3月,陈毅市长亲自审批同意,在延安西路1146号建造了中国第一家国有制药企业,同时也是中国第一家大型国有企业——青霉素实验所,即上海第三制药厂前身。

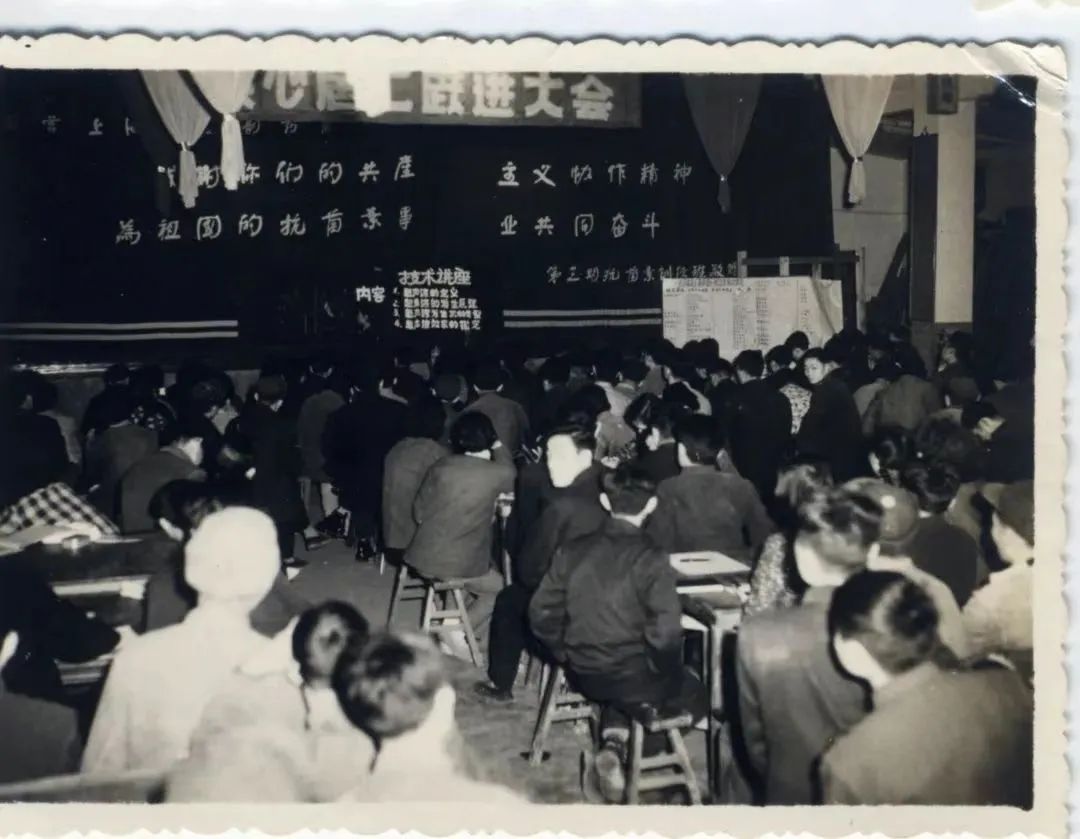

当时,华东局任命史毓民、童村、宋国宾、马仕杰等九位同志组成建厂委员会,筹建起了“青霉素实验所”,开始描绘新中国抗生素的美丽蓝图,但是现实是艰辛而残酷的。对于当时的境况,童村先生曾这样描述:“尤以我国工业落后,对此新兴之‘细菌工业’,一切不能配合,处处均感困难。”尽管环境如此,科学家们的热情并没有消退,他们说:“研究之前程,无限无止”。

第一代抗生素的探索队初期仅有12名成员,其中技术人员8名。厂房面积为2510平方米,主要设备发酵罐由两只旧罐整修而成。虽然生产青霉素的发酵设备结构复杂,极易染上杂菌,且主要原料仍依赖进口,但实验所不断克服技术难题,经过反复研究、试验,先后用棉籽饼粉、花生饼粉成功替代玉米浆,并自己设计加工和安装生产青霉素的全套设备,开始了艰难曲折的青霉素国产化之路。

(工人正在制作发酵罐)

由于旧厂房的顶层高度限制,容不下四只1500加仑(6吨)的发酵罐高度,只能掘地三尺。在如此狭小的空间要完成罐体设备焊接、吊装安装罐内冷却水盘状管道等等,工程繁琐而又笨重,其艰难程度非同一般。

在此期间,为确保青霉素实验厂的安全,严防敌特破坏,车间内外都有解放军战士列岗守护。当年要进出青霉素实验厂,必须从现在的华山路穿过一条两侧都是洋房别墅的小马路,到达实验厂筹备处后,才能进入试生产重间。重间的出入处均由解放军战士设立门岗。各级领导和战士以及专业技术人员到操作工人,如同呵护摇篮里的婴儿那样,倾注全身心精力,为青霉素工厂的顺利投产保驾护航。

试验人员不辞辛劳地克服了一系列困难,终于在1951年4月,青霉素钾盐试制成功!从此,中国抗生素工业诞生了,在敲锣打鼓声中,童村博士满含热泪,紧握华东局领导的双手,用哽咽的声音说:“我们终于结束了中国不能生产盘尼西林的耻辱!”

1951年11月,时任华东军政委员会工业部长的汪道涵传达了陈毅市长要尽快筹建中国第一座抗生素工厂的指示。在史毓民、童村等专家的努力下,1953年5月1日终于实现了工业规模的青霉素生产,由国外进口青霉素的时代终于结束了!同年,上海青霉素实验所改名为轻工业部医药工业管理局国营上海第三制药厂。

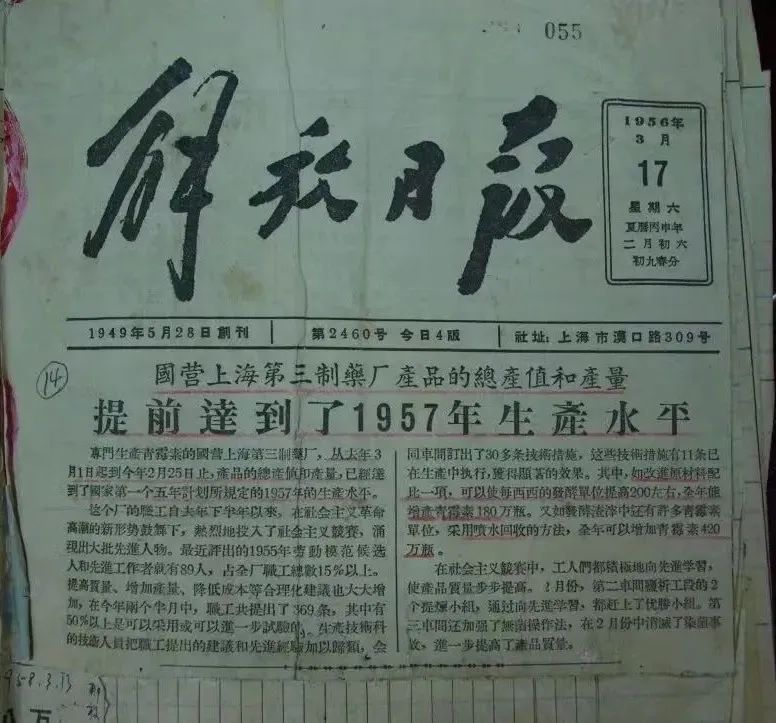

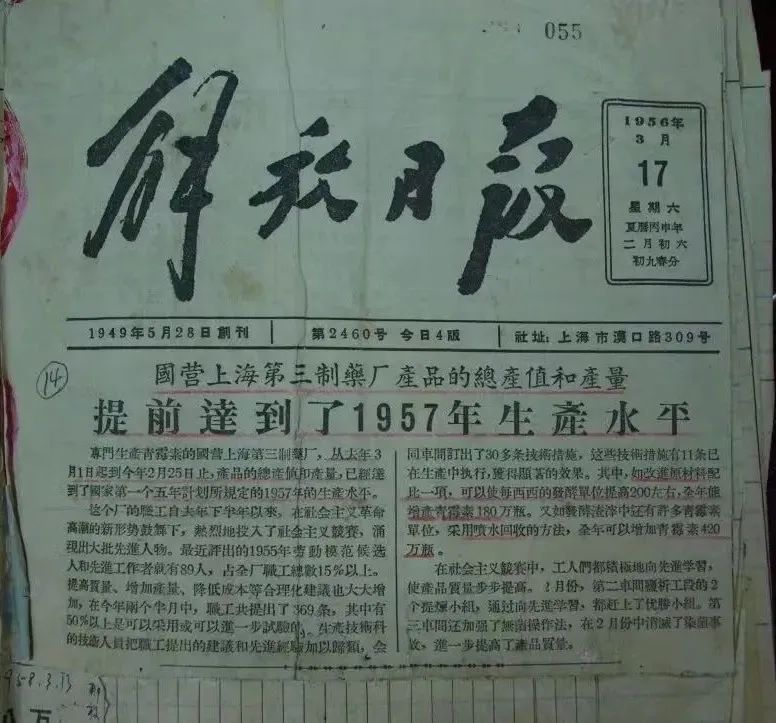

最初,量产青霉素的生产过程并不顺利,除了陆续出现了质量问题之外,最大的问题是,乳糖依然需要依赖进口,导致青霉素的产量非常低,远不能满足国内医疗的需求。直到1956年,在捷克斯洛伐克有关科研单位的帮助下,上海第三制药厂才掌握了青霉素的微颗粒结晶技术。当时,北京卫生部中央生物制品研究所青霉素室的张为申教授成功利用白玉米粉代替乳糖,终于使青霉素的产量有了大幅度提升。

原上海第三制药厂党委副书记严京遂回忆说,“我们大量生产的时候,就一定要大量的乳糖,那这个成本我们怎么吃得消?所以在这种情况下,我们的工程师不断研究、不断试验,找到我们国产大量、丰富的、价廉物美的原料,就是玉米。当时这个成功以后,解放日报发表了头条消息:西方约翰牛,岂能困住东方龙?这条消息出来以后,真振奋人心啊。在我们整个国家的医药史上是个创举。”

乳糖代用品的成功研制,不但取代了国际通用的青霉素培养基配方,也为建立具有中国特色的青霉素发酵工业打下了基础。20世纪60年代以后,青霉素经过一再调价,成为日常医药用品,艰辛的研制之路也终于画上了圆满句号。

此后,上海第三制药厂先后成功研制、生产了金霉素、四环素、新霉素、红霉素、制霉菌素、灰黄霉素、赤霉素及头孢菌素等30多个品种的药物,产品销往全国,并拥有医药出口自主权,远销世界24个国家和地区,为我国抗生素工业的发展做出了卓越的贡献。

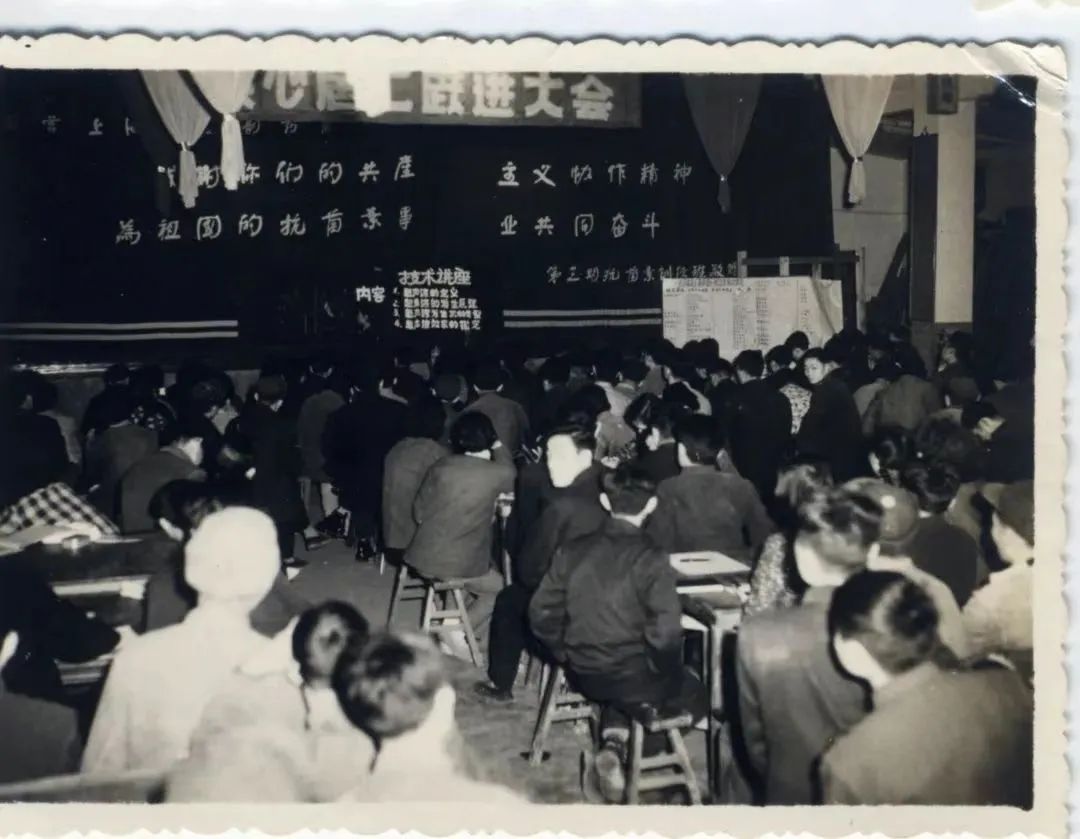

(往多地输送专业人才)

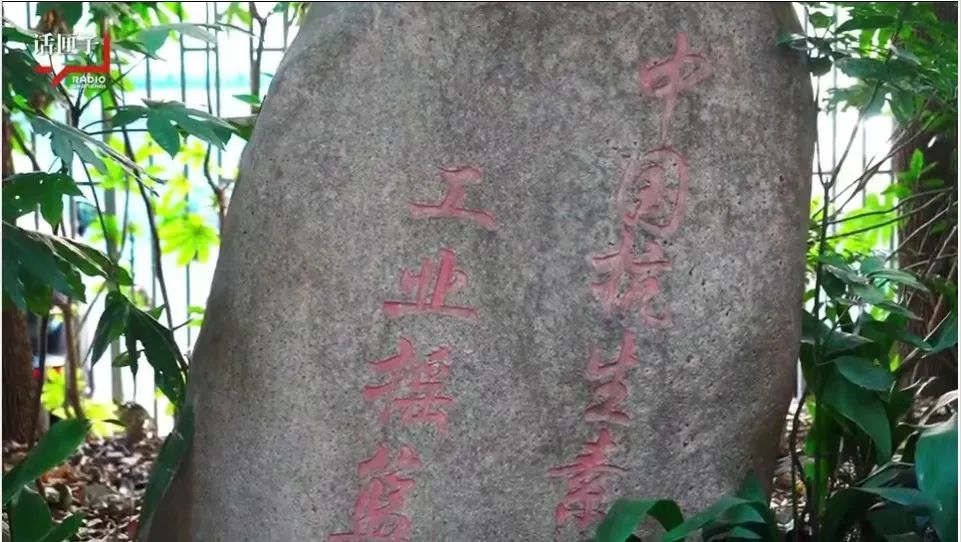

当时,上海第三制药厂不仅新产品开发早,产品质量高,而且社会效益明显,还为全国各地培训了5000余名专业人员,输送了300多名干部和技术骨干,筹建了江西东风药厂、四川药厂的四环素车间等等,因此被誉为我国“抗生素的摇篮”。

原第三制药厂厂长王申昌回忆,当时所有抗生素厂里面的技术人员、生产制造技术人员,都来过三厂。他说,“在我的思想里不认为第三制药厂是个药厂,更是培养全国抗生素人才的一个大学校。我们的责任、我们的义务,就是为国家抗生素(事业)培养人才。”

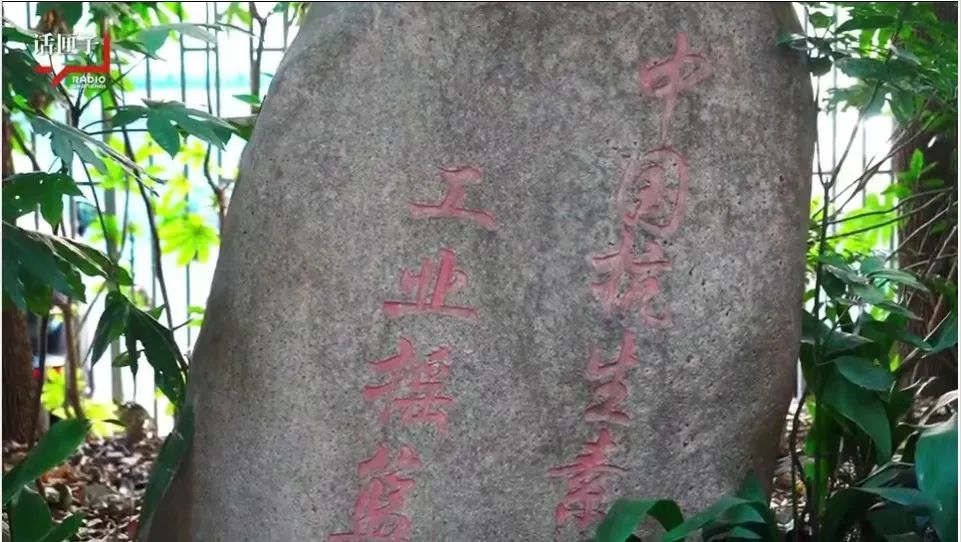

1993年上海第三制药厂改制更名迁往浦东,在延安西路番禺路地块便留下了这幢当年青霉素实验所的实验办公楼。2011年3月4日,这幢旧址被公布为长宁区级文物保护单位,至今办公楼前还树立着一块石碑,上书“中国抗生素工业摇篮”。

而从“抗生素摇篮”发展壮大起来的上海制药人,不管岁月怎样变迁、时代如何发展,始终秉承着老一辈制药人坚韧不拔的精神,不断传承与创新,托起仁人志士兴业报国的梦想。