“诞生21年,话剧《长恨歌》票房一直很好,不过沪语版《长恨歌》一票难求,看过的朋友都在发微信朋友圈‘长篇大论’,我有些没想到。”导演周小倩感叹,“观众说,这就是《长恨歌》应有的样子。”一连17场沪语版《长恨歌》正在上海话剧艺术中心首演,去年票已全部售罄。

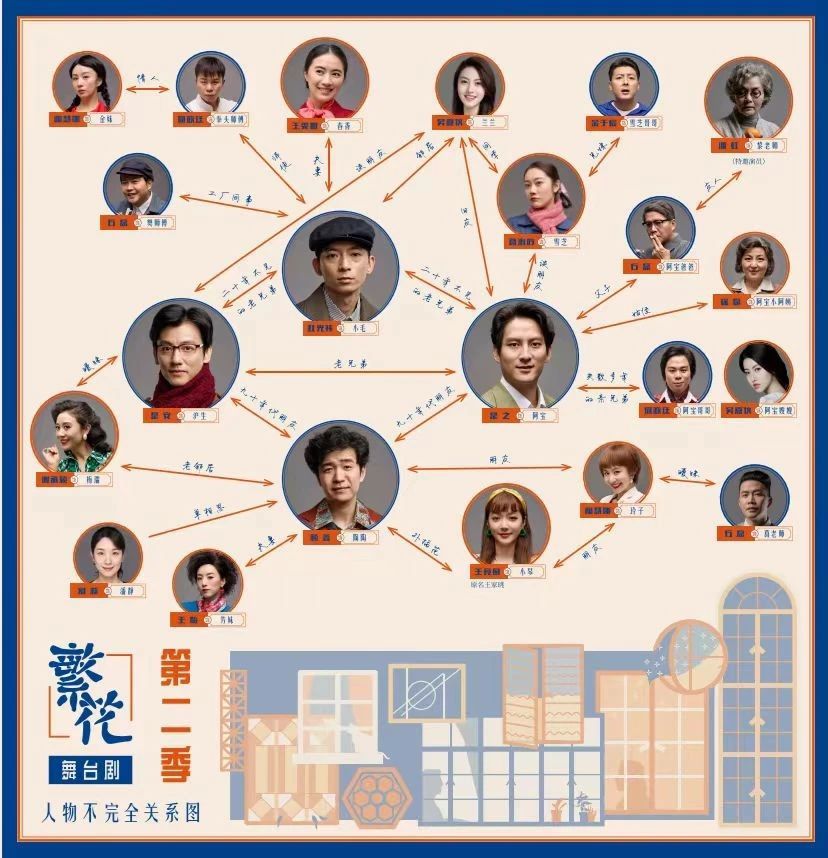

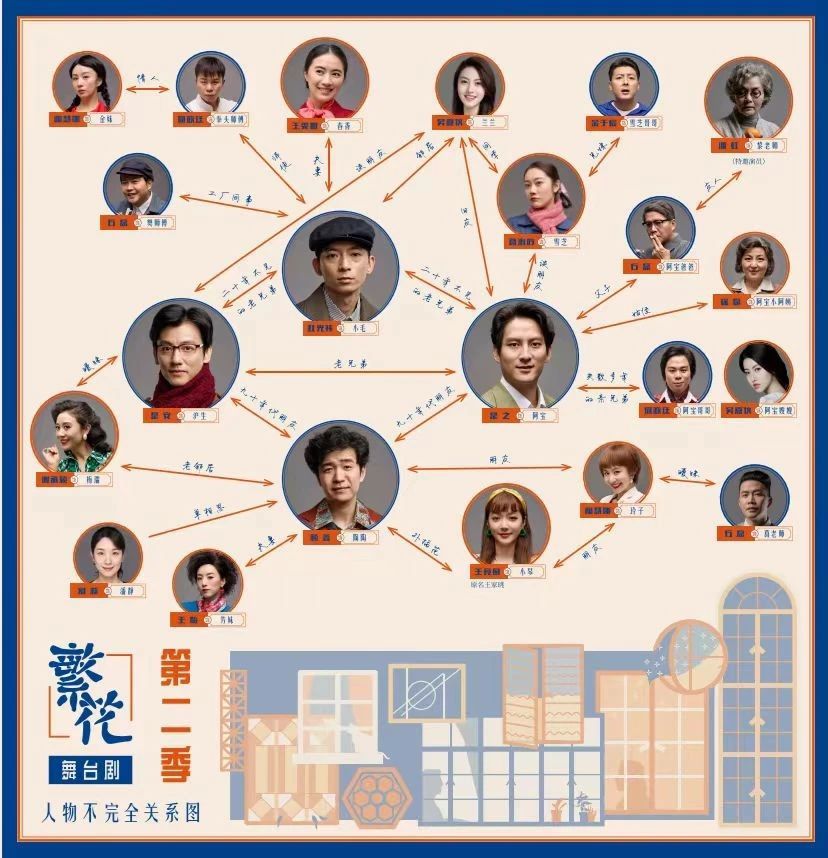

沪语话剧《繁花》第一季、第二季演出近百场,计划第一季4月再次与观众见面,第二季10月亮相,第三季今年有望启动创作。

伴随电视剧《繁花》热演,沪语作品与海派文化再次成为从网络平台到街头巷尾的热议话题。

不卑不亢的上海气质

“普通话变上海话,我像重新接触一个戏,《长恨歌》完全不一样了。”周小倩与话剧《长恨歌》一起走过21年,2003年《长恨歌》首演,她是导演苏乐慈助手,2018年起独立执导《长恨歌》,经历三任王琦瑶,带着《长恨歌》在国家大剧院等全国多地剧院巡演。

沪语版《长恨歌》来自编剧赵耀民首版剧本,时隔20多年登台首演,加入王琦瑶和王母、吴佩珍、蒋丽莉之间谈论选“上海小姐”,王琦瑶怀孕后与康明逊商量等四场戏,时长首次超过3小时。第四任王琦瑶刘晓靓,也是第一位说沪语的王琦瑶。

《长恨歌》

《长恨歌》

《长恨歌》

《长恨歌》

《长恨歌》

《长恨歌》

《长恨歌》

《长恨歌》

“《长恨歌》有一种不卑不亢的气质永远牵扯着你,没有特别刻意去说,又都说明白了,这就是上海人的风格。”从西安来上海读大学,周小倩在上海度过了35年,这让她对沪语、上海人、《长恨歌》兼具“他者”与“自我”双重审视,“上海人不像北方人那样直接,他们有理有节,又时时在自我保护,这都是《长恨歌》应有之义。”

周小倩在上海度过青年时代,恰好是电视剧《繁花》描写的上世纪90年代,“我从西安来上海,我丈夫从北京来上海,当时的黄河路就是王家卫镜头里那么辉煌,我一点没有觉得过火。那时,我好多朋友沉浸在股市,每晚在黄河路、进贤路、乍浦路度过。”

早在2022年,上海话剧艺术中心计划创排沪语版《长恨歌》。小说《长恨歌》作者王安忆说,“我个人非常喜欢方言演出。非常高兴看到《长恨歌》上海话呈现。”

周小倩与王安忆

周小倩与王安忆

在周小倩看来,“沪语版《长恨歌》弥补普通话版本不满足的地方,对观众来说更亲切,这也是话剧《长恨歌》首演以来第一个达到210分钟时长的版本。陕西人艺《白鹿原》也用陕西方言,演了几百场,说明方言表现更有感染力。”但她强调,《长恨歌》成功,归根结底在于作品本身,沪语演绎属于锦上添花,“小说《长恨歌》获过茅盾文学奖,不仅说明它文字的优美,关键在于它的内涵很有力量。”

重新认识走散的上海朋友

《长恨歌》首演20年之际制作沪语版,《繁花》立项伊始就确立以沪语演绎,将小说《繁花》分“三季”进行演出,三季之间彼此独立但又相互关联。

话剧《繁花》导演马俊丰是小说拥趸,他还没看过电视剧,“我因为热爱小说《繁花》才执导话剧,小说给我的刺激太大。细腻动人的故事和人物关系、两个时代的跳接,组成层层叠叠、嘈嘈切切的弄堂史诗、烟火传奇,给了我动人心魄的滋养。”

潘虹在《繁花》

潘虹在《繁花》

张芝华在《繁花》

张芝华在《繁花》

小说《繁花》让马俊丰看到,这个城市中,人的多样性、生命力、对待生活的渴望,“这都是我喜欢的。小说用上海闲话书写,带着上海语调、语音,最大程度反映风土人情,有很多文化秘密藏在语言中,所以话剧一定要用沪语演绎,这是话剧《繁花》一开始就定下的基调。”

《繁花》依托小说展开

《繁花》依托小说展开

马俊丰在山西成长,在深圳读完大学本科,2008年成为上戏研究生。刚来上海时,他深切感受到语言的隔膜,“开会时,同事们说着说着,普通话变成上海话,装台时,舞美工作人员也是如此,迫使我要听懂一些上海话。但如果没有上下语境,突然闯入,比如一群人吃饭说上海话,我中途坐下,就不太能听懂。尤其两个上海人说悄悄话,我能听懂单词,但绝对不知道他们在说什么。”

《繁花》

《繁花》

《繁花》

《繁花》

《繁花》

《繁花》

马俊丰对沪语知之不多,为什么对小说《繁花》情有独钟?“金宇澄老师非常聪明,我先看小说单行本,回头又翻第一次发在《收获》的文本,他一点点找到上海话的翻译,比如‘事情’,小说用‘事体’,降低阅读门槛、有亲和力,又保持上海话味道和质感。”

更重要的是,马俊丰通过《繁花》认识上海,“很多角色太像我认识的上海人,极有代入感,让我重新认识在生活中走散的上海朋友,误会或者失之交臂的上海人,兜兜转转了解周围人的行为逻辑。”他把《繁花》比喻为3D眼镜,“裸眼看3D电影很模糊,你一戴上眼镜,这个电影充满细节,非常好看。”

《繁花》剧组帮助马俊丰的上海话听力从不及格跃升到90分,“大家反复探讨沪语剧本,大概过了十天,我基本知道所有人在说什么了,剩下就是‘疑难杂症’,连上海人自己都不太常用的词语。语言壁垒被打破后,我的眼前出现非常壮观和瑰丽的风景,别有洞天。”

走出上海,沪语《繁花》能继续盛开吗?马俊丰认为,文艺作品能极大推动方言传播,“四川话、东北话凭借影视剧、小品都挺火,东北话憨厚,四川话辛辣、上海话软糯,包含地域的特点,就像普通话我爱你、沪语吾欢喜侬、粤语我中意你,味道不一样。”

2023年《繁花》第一季在香港连演4场,深受好评,“香港观众看到一面镜子,甚至有一点点心心相印的兴奋感。”马俊丰说,“外地观众看方言作品,更新城市文化认知。上海的上只角和下只角,上海的吴侬软语或者呜里哇啦,共同构成《繁花》语境,这是语言的魅力,也是文艺作品的魅力。”

到上海就来打卡看这些戏

这几年,以沪语演绎上海故事越来越多。2023年12月30日至2024年1月1日,海派滑稽戏《宝兴里》带着新面孔、新故事、新笑点回归美琪大戏院。《宝兴里》围绕上海老弄堂的旧改故事,展开一卷对上海人似曾相识的画卷,既熟悉又陌生。自2022年9月首演以来,《宝兴里》已分别在兰心大戏院、临港演艺中心、美琪大戏院上演24场,先后进行三次重大修改。这次《宝兴里》在美琪大戏院上演,电视剧《繁花》葛老师扮演者陈国庆饰演花家阿伯,这是他时隔多年再次登台,“演出前一晚,我都快失眠了。”

陈国庆在《宝兴里》演绎80岁花家阿伯

陈国庆在《宝兴里》演绎80岁花家阿伯

陈国庆对《宝兴里》里的上海弄堂如数家珍,他经历过旧改,还有两个表哥住在宝兴里,“小时候,我的暑期在宝兴里度过,就在小菜场旁边,花家阿伯搬离宝兴里那段万分不舍的独白,我很能体会。”作为滑稽名家,讲了一辈子上海话的陈国庆对于沪语的感情,就是采访一开始,他对记者说,“我能讲上海话吗?讲普通话,我自己也听不懂。”

滑稽戏诞生伊始,演员就讲沪语,近年来话剧通过沪语为上海故事增光添彩,在年轻观众聚集、海外作品盛行的音乐剧市场,沪语和上海故事也在逐渐建立存在感。2023年10月初,根据邵艺辉编剧、导演作品《爱情神话》剧本改编的同名音乐剧首演,今年5月又将与观众见面。

《爱情神话》

《爱情神话》

《爱情神话》

《爱情神话》

《爱情神话》

《爱情神话》

2021年底,沪语电影《爱情神话》凭着地道的上海味道斩获2.6亿元票房,把金鸡奖最佳编剧奖等众多电影大奖收入囊中。每12个上海人中,就有1人观看《爱情神话》。音乐剧《爱情神话》复刻安福路等上海地标,演员们频繁切换普通话和沪语。第一幕中,李小姐看完话剧后郁郁寡欢地说“我想去喝酒”,这里用的是普通话,老白顺嘴接的“各么要寻一个酒吧”,用的是上海话。

音乐剧《爱情神话》现场,监制徐峥说,“我站在舞台,仿佛来到安福路、武康路路口”,获得观众一片掌声认可。剧中,非沪籍主演宗俊涛、蒋倩如沪语发音得到观众认可,连外国演员Hamza Al-sal也能说一口流利的“洋泾浜”。宗俊涛扮演老白,“我一句台词学会了四五个版本上海话——偏普通话的、偏市区口音的、偏苏北口音的、偏宁波口音的……任何一句沪语台词,剧组里的上海人都会自动出现指导。”徐峥期待音乐剧《爱情神话》能成为上海文旅行业标志性体验,“游客到上海,就来打卡看音乐剧《爱情神话》。”