黄浦区内中华老字号和上海老字号企业集聚,领冠全国,从十里南京路到百年豫园,国内外知名商业品牌集聚,呈现了既有“国际范”,也有“烟火气”的上海商业独特风采。这几年,黄浦区根据市场变化,着力提升知名老品牌的影响力,以改革促发展,通过政策优惠,科学引导,为本土知名的老字号、老品牌创造良好的营商环境,擦亮名牌老店的金字招牌。

在鲁班路瞿溪路上的这家新开设的大富贵鲁班店里顾客盈门,正是早间,顾客们在这里堂吃各种花式面条、馄饨、小笼和生煎等,品种多达30多个,很受市民欢迎。张老伯告诉记者,“吃得好,服务员态度也好。顾客来了,总是蛮和善地对待我们”。市民陈阿姨告诉记者,“真心实意讲,我们把这里当自己的家”。

针对附近老年居民集中的特点,这里还特别设置了老年餐位,座位、椅子等都进行了特别的设计,符合老年人的特殊要求。市民张老伯告诉记者,“这个桌子设计得蛮好,有这个洞专门方便老年人,伞和拐杖都可以放在这里。这个扶手也设计得蛮好。老年人腿没有力道,坐下和起来都可以扶一下”。

在大富贵里,老人还可以凭借街道发放的优惠卡,享受老人优惠套餐,外卖品种还能打折。王阿姨今天点了专门为老年人开设的小馄饨加粢饭糕套餐,只要8元,吃了很满意。准备还要用老年卡买熟菜,30元可以减去5元。

大富贵鲁班店店长周洪燕告诉记者,附近的居民以老年人为主,因此对服务态度和菜品质量提出针对性的要求。有时候碰到老年人耳朵听不太清楚的,要求服务员耐心重复回答问题。碰到年纪大的顾客,还会提醒是否有养联卡,告知他们有专门的套餐可享用。

要让老字号做大做强,就要始终不忘服务民生的大文章,百姓缺什么,就要做什么。这是大富贵这些年来始终追求的目标。

大富贵是一家有着百年历史的连锁餐饮品牌,也是上海市早餐工程示范店。从最早徽派菜起家,到如今大富贵已经发展到了堂食面点、外卖熟菜、特色点心、宴请宾客、半成品供应等全系列产品,被市民誉为自己家的厨房。

近年来,大富贵瞄准市民需求,加强社区网点布局,仅今年就开设了10多家新店,目前品牌辐射全上海,已经拥有约70家门店,而且都和居民社区紧邻。周洪燕告诉记者,“街道在我们开店之初给了我们很大的支持,把我们列入首批老字号长者餐厅的项目。黄浦区民政局用以奖代补的形式给予支持,人大代表、政协委员以及商务委、税务局等政府职能部门多次到我们店给予我们支持并提出建设性的意见”。

上海拥有中华老字号品牌163个,占据全国首位,其中黄浦区就拥有86个。上海老字号有104个,其中三分之一在黄浦,在全市16个区中居第一。

这些年来,随着国际化程度的日盛,一些本土的老字号老品牌受到冲击,转型发展遇到了瓶颈。为此,2019年,黄浦区出台《黄浦区促进老字号振兴发展行动方案》,对老字号实行“一品一策一方案”,着力做大做强一批老字号企业,做精做优一批老字号品牌,传承保护一批老字号名品,盘活调整了一批老字号老品牌。

华东理工大学老字号擦亮计划品牌创新课题组/工作室负责人倪海郡认为,老字号不仅仅是一个商业品牌,更是中国传统商业文化的象征。老字号的守正实际上,或者说老字号的发展更多的是中国商业文化的发展史。能把传统的老字号做好,实际上从商业角度来讲不仅是有商业开发价值,对于整个文化自信,民族自信这块也具有非常重要的意义。

在淮海路上的长春食品商店高桥松饼专柜前,许多市民和游客大袋小包地购买高桥松饼、芝麻薄脆等这些久违的糕点食品。一位以前居住在淮海路上的顾客告诉记者,小时候父母带自己路过淮海路上的高桥食品厂就会给自己买高桥松饼,作为对自己的奖励。可惜好多年没有看到这个高桥松饼了,现在终于能够买到这个老品牌,尝到这个老味道,真的觉得蛮开心的。

评估老品牌的市场价值,让老品牌回归市场,是黄浦区这几年扶持本土知名的老字号、老品牌转型升级的一个抓手。高桥松饼、芝麻薄脆等是上海市民青睐有加的传统点心品种,上世纪七八十年代是上海高桥食品厂的拳头产品。

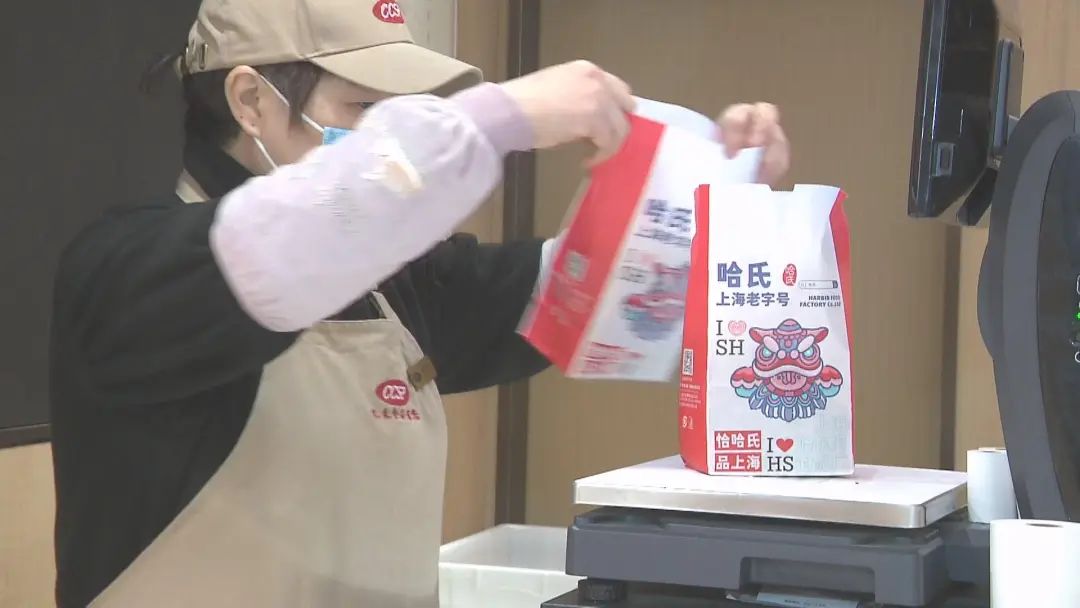

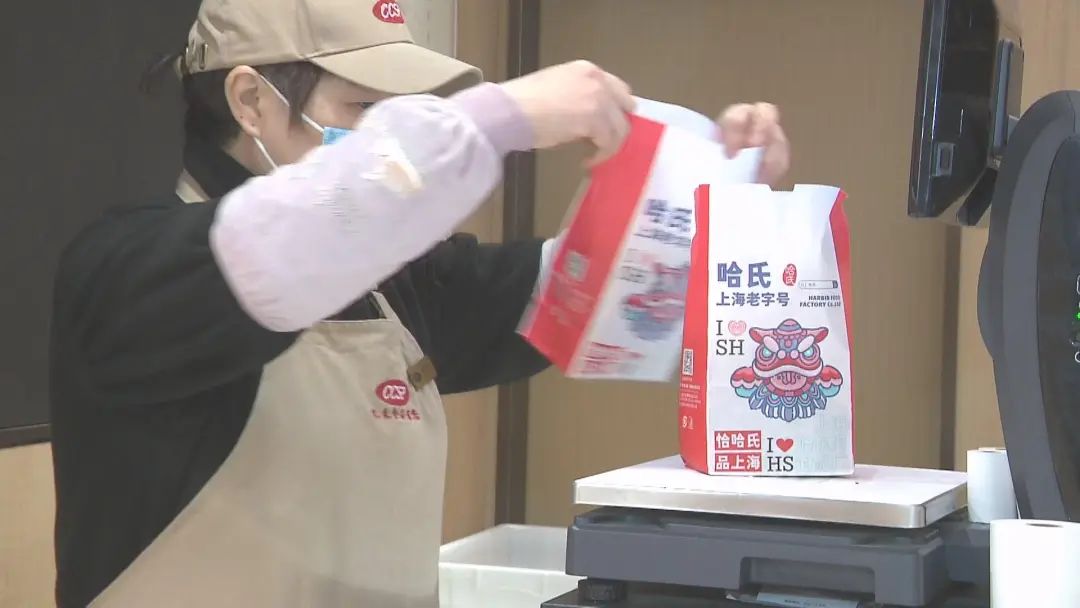

随着淮海路商业结构调整,高桥食品厂关闭了,高桥食品这块金字招牌无奈被束之高阁。在政府有关部门的协调引导下,几经辗转,归入了上海哈尔滨食品厂。虽然中式糕点高桥松饼等与哈尔滨食品厂西式糕点的市场不相符,恢复生产也需要大量新的投入。

但在区相关部门和上级单位的指导和支持下,哈尔滨食品厂和长春食品商店进行重新布局调整,在长春食品商店转型升级时引入了高桥松饼等知名产品,并迅速得到了市场积极的反响。

在长春食品商店不到10平方米的高桥松饼销售专柜,每天的营业额始终保持在8000元以上,是长春食品商店中单位营业面积营业额最高的。上海哈尔滨食品厂总经理陈一峰告诉记者,现在市场上不单单是中老年人追寻上海味道,年轻人也有这方面的需求,“所以我们的产品也是迎合了他们的需求。今后我们哈尔滨食品厂也会在挖掘传统老字号产品的基础上,进一步深入研究推出更好的产品。因为我们旗下除了高桥还有哈氏,还有叙友等老字号品牌”。

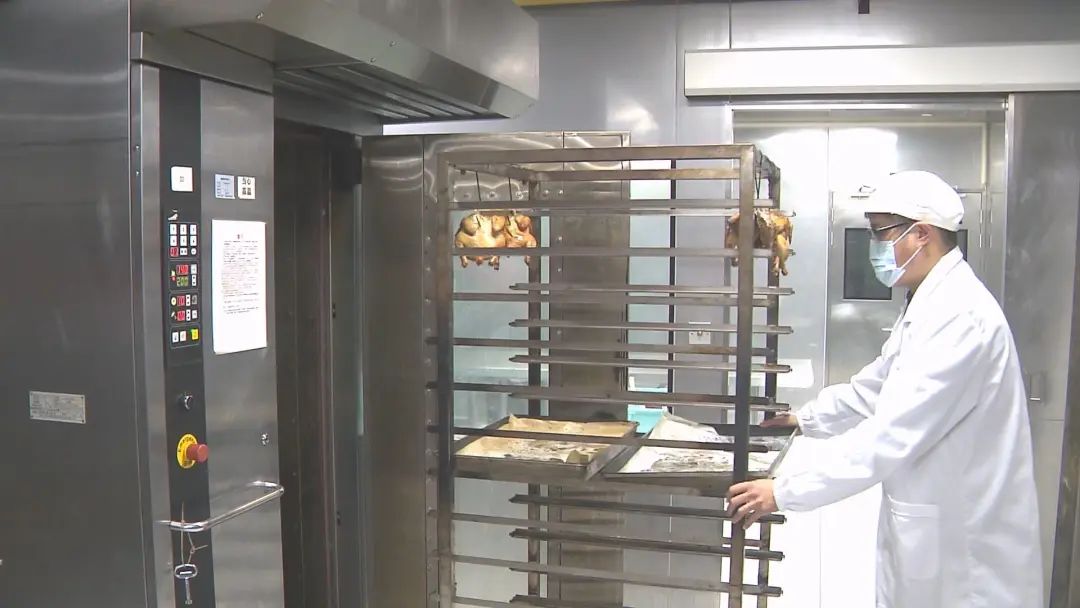

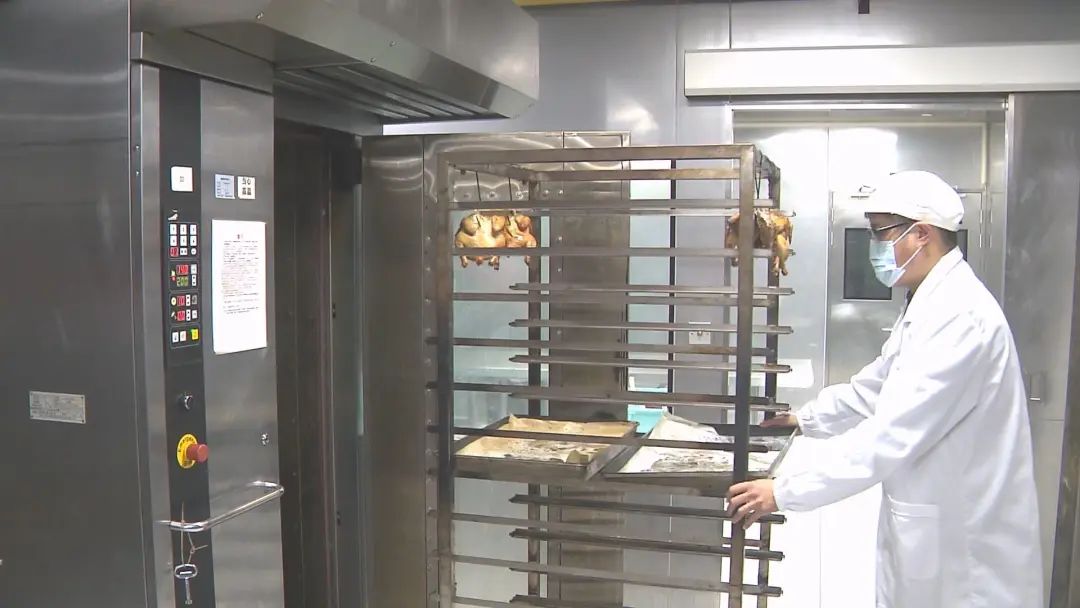

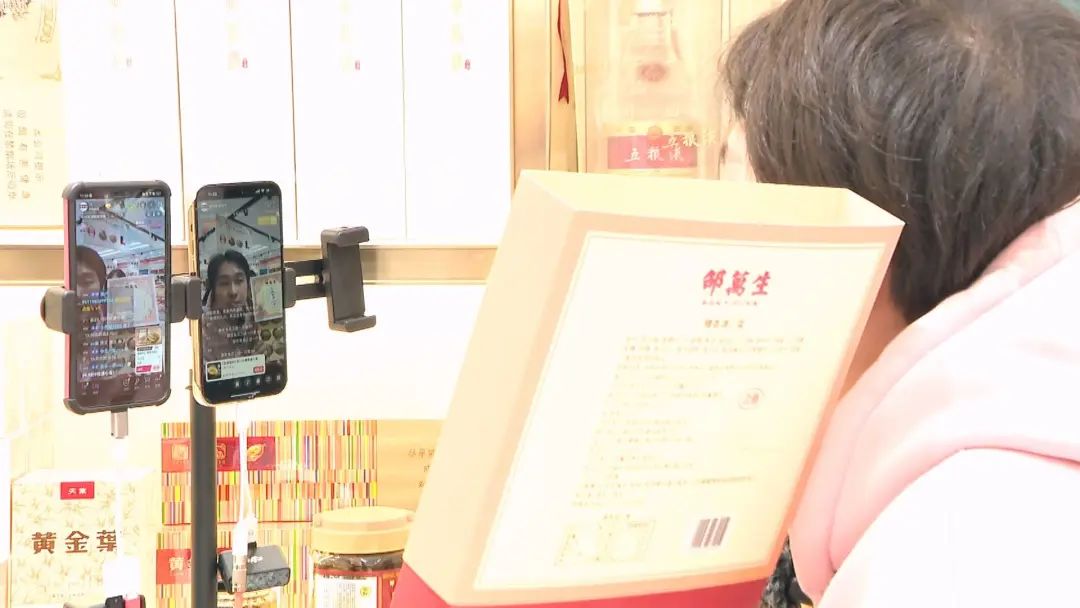

让老品牌焕发生机活力,不仅靠过硬的产品质量,还要顺应市场发展趋势,与时俱进。这些天,南京路步行街上的邵万生的非遗工作室成员正在紧锣密鼓地做着新品糟烤鸡上市的最后准备,专门采用特别的设备进行最后的烤制。

上海邵万生食品厂生产厂长、非遗糟醉技艺第七代传人朱国伟告诉记者,这个产品大概停产20年了,原来是在南京路上销量很大,消费者特别喜欢,但是供应不上,再加上其它一些原因停掉了。现在在原料上找到了货源,用“817”的鸡。这个鸡是专门针对糟鸡、扒鸡等产品进行量身定做的。

有着170多年历史的邵万生以糟醉享誉市场,长年来虽然始终埋头苦干,但是靠几款黄泥螺、醉蟹等传统产品,依然在日益激烈的市场竞争中面临市场萎缩的窘境。

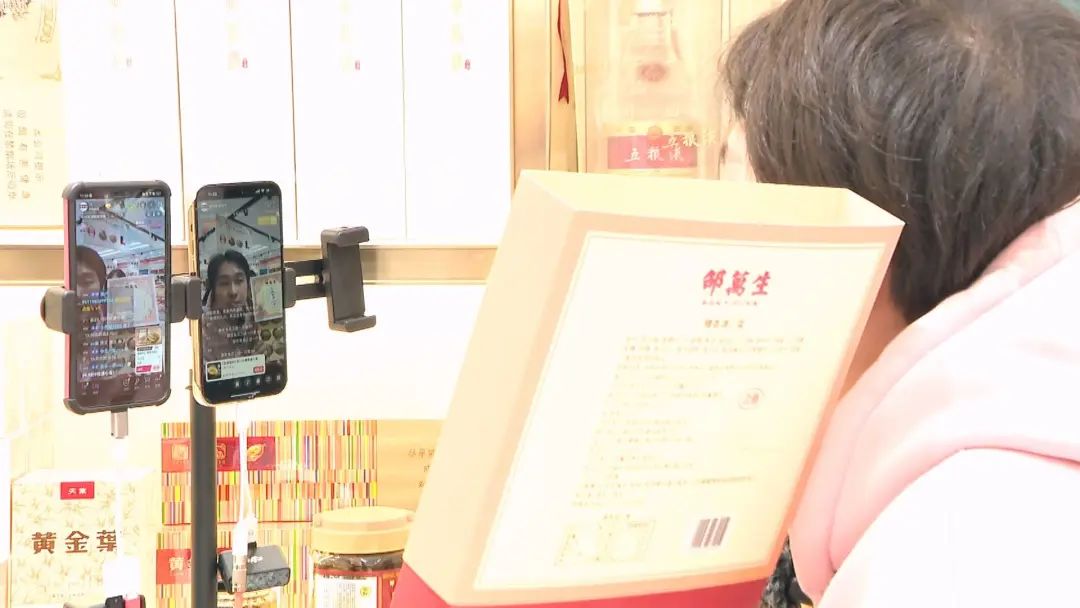

黄浦区商务委等政府相关部门支持上海新世界集团,扶持邵万生公司成立了非遗工作室,潜心研发以糟醉为特色的新品,并拓展建立了网上销售队伍。这两年工作室研发推出的糟香鲜肉月饼颇受消费者青睐,成为中秋鲜肉月饼市场的网红产品。同时,邵万生瞄准市民早餐和白领午餐的商机,开发出了几十种以糟醉为特色的系列早餐及熟食等品种,目前线上销售额已经占据到总销售额的20%以上。

市民陈阿姨告诉记者,大家都知道邵万生的糟货,比如醉蟹、黄泥螺等这些都是蛮好的。想不到现在还有这么多新的品种出来。

市民王阿姨告诉记者,邵万生的糟香鲜肉月饼也很不错。南京路步行街上的各商家的鲜肉月饼都吃过,但是糟香月饼只有邵万生有,很有特色,味道很好,现在都成网红了。

朱国伟告诉记者,邵万生大师工作室团队一直遵循“传承不守旧创新不忘本”,一直源源不断地把产品推向市场,今年已经有70多个新品推出来。这些都是因为有政府政策的扶持、资金的支持。

政府搭台,企业唱戏,把老祖宗传下来的加工工艺,以及好的配方传承下来了,发展起来了,使得糟醉食品不断有产品推向市场。上海邵万生食品有限公司电商部经理沈超告诉记者,在华东理工大学产供销的协同下,邵万生在包装上不断创新,产品口味系列上也更贴近民生。“经过不断的探索和调研,糟味熟食30天保质期,更加方便消费者的保存,口感上也与新鲜的差不多。”

在《行动方案》实施过程中,黄浦区根据实际情况还出台了区商务委、合作交流办、外事办、10个街道和各相关区属企业集团建立市场支持体系计划,推动老字号组团走进各特色街区,进社区等,甚至由政府牵头协调,腾出靠近居民小区的黄金地段,提供给老品牌企业,最大限度增加品牌与消费者互动黏性,将老字号的商品和服务渗透到居民日常工作生活中。

同时,《行动方案》还惠及那些街边的小店。临近南京路商业街的广东路上新开设的“华良黑皮馄饨店”吸引了众多食客。

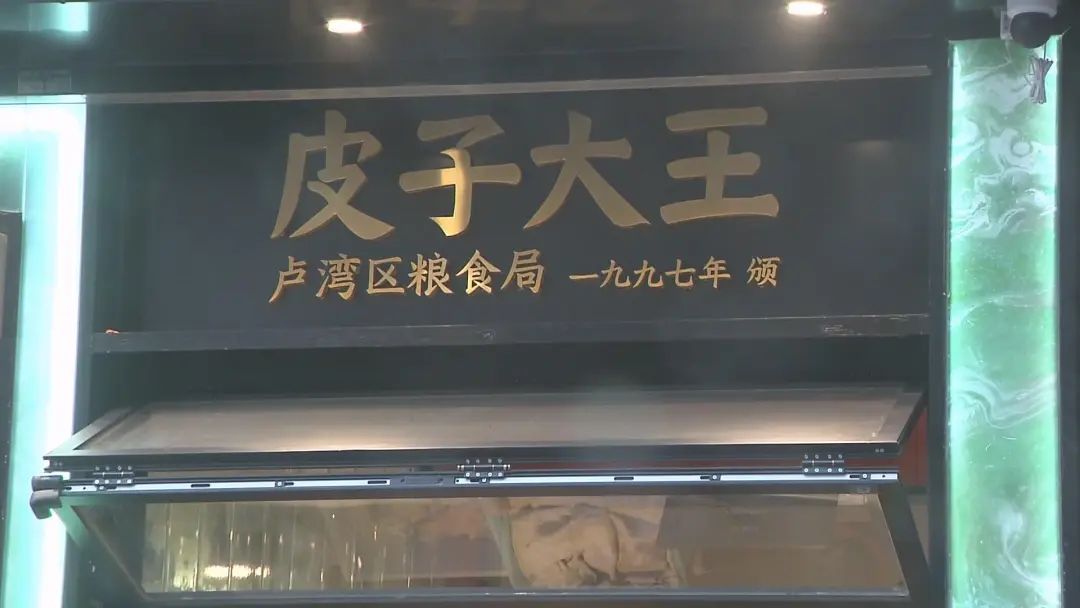

有70多年历史的华良切面店,百姓口碑很好,2021年,合肥路顺昌路旧区改造,华良一时由于租金和场地等原因,不得不搬离了黄浦区,但是老顾客们呼吁它回来。为此,黄浦区国企金外滩集团辟出比邻南京路的中心地块,优先出租给华良,拓宽经营思路,从单卖切面和馄钝皮扩展到堂吃馄钝和面条。主打上海消费者钟爱的堂吃荠菜肉黑皮馄钝以及葱油拌面和辣肉面,也一炮打响。

洪先生告诉记者,这个品牌在以前的卢湾区挺有名气的,现在更加近了,自己单位就在附近,只要有时间就过来吃碗馄饨,吃碗面,有时候还会买点生的带走。华良黑皮馄钝店店长曾懿告诉记者,能够回到黄浦区,能够在南京路商圈这个寸土寸金的地方开出新店,离不开政府相关部门和相关单位的支持。“我们一定会好好做好这碗馄饨,延续好这份烟火气。”

大富贵门店的不断拓展、高桥松饼的起死回生、邵万生的不断发展,都得益于《黄浦区促进老字号振兴发展行动方案》。数据显示,截至2020年到2022年,黄浦区老字号企业经营状况红火,营业收入以及营业利润等都取得了较好的成绩。

截至2022年,全区老字号企业的店铺总数超过2万家,同比增长约四成,其中直营店和加盟店都呈现逐年上升的趋势,并且加盟店的发展态势更为迅猛,同比增长超过50%,营业收入和纳税金额呈现进阶发展的良好态势。

倪海郡告诉记者,“传承创新实际上也就是在保留以往老年消费者对老字号品牌喜爱的基础上,让更多的年轻人、消费者去关注老字号,去了解老字号,喜爱老字号,从而去购买老字号,这也是现在老字号创新的一个很重要的工作和它的任务”。

业内人士指出,唯有守正创新发展,才是老字号的出路所在。让老字号老品牌创新做强,才是衡量老字号传承发展的标准。黄浦区以政策引领,有的放矢,措施对位,助力老字号建立起保护传承和创新发展的长效机制,推动老字号深挖文化底蕴,对标先进理念,守正创新发展,擦亮百年老店知名品牌,既有“国际范”,也有“烟火气”,也让黄浦区这一上海的商业名片更加靓丽。

选稿:许文杰