11月23日,潮新闻记者发表《国际反家暴日前夕,潮新闻对话受害者:在风暴中,为自己撕开一道口子》一文,被家暴当事人的遭遇,引发网友热议。

《国务院关于反家庭暴力工作情况的报告》指出,《反家庭暴力法》(以下简称《反家暴法》)颁布施行7年来,涉家庭暴力的人身伤害犯罪案件数量不断下降,2021年调查数据显示,在婚姻生活中女性遭受过配偶身体暴力和精神暴力的比例为8.6%,比2010年下降了5.2个百分点。

“欣喜的是,随着《反家暴法》的颁布,社会对家暴的零容忍逐步形成共识,如果你家暴,你会被整个社会舆论所摒弃。”北京市振邦律师事务所、知名反家庭暴力律师李莹看到了这些年来社会对于家暴态度的变化。

尽管如此,潮新闻记者在采访中仍发现,被家暴者的维权并非一帆风顺,有时甚至是困难重重。有受访者曾表示:“但凡有一个地方管了(家暴)这事,也不至于鬼门关走一遭。”

在家庭暴力事件中,“施以援手的人”,到底应该是谁?

“有法可依” 来源:新华社

“年年讲如何反家暴,但还是需要年年讲”

2016年3月1日起,《反家暴法》正式施行。这部法律被认为具有里程碑意义,它表明家庭暴力在我国不再被归为“家务事”,而是从国家层面禁止任何形式的家庭暴力。

“《反家暴法》的意义在于有了专门且具体的法律规定该如何预防和制止家暴。”李莹告诉潮新闻记者,当前法律规定中的家庭暴力告诫书(以下简称“告诫书”)、人身安全保护令(以下简称“保护令”)、申请庇护等,都是保护当事人较有效的措施。

在李莹看来,随着法律法规的完善,当前遭遇家暴的受害者有很多途径可以维权。

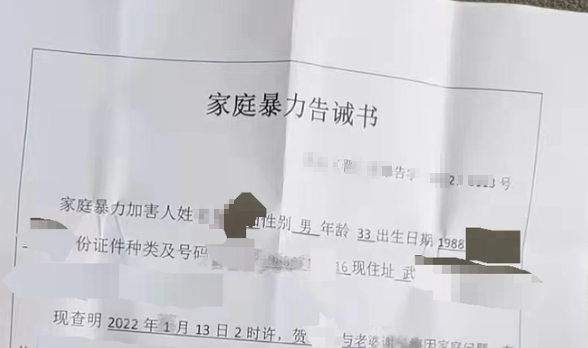

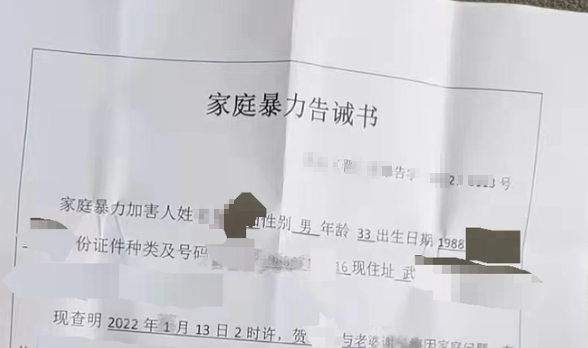

首先,遭受家暴要第一时间报警,受害者可以要求公安机关出具告诫书,“告诫书既是一个非常重要的,制止家庭暴力的法律文书,同时也是一个家庭暴力事实的证据。”

其次,受害人亲属也可以在受害人没有办法起诉的情况下,向人民法院申请签发保护令,用来保护受害人,“保护令的主要内容包括禁止家暴、禁止跟踪骚扰、接触,禁止通过微信、短信等等即时的通讯工具进行骚扰。”

在李莹遇到的大部分案例中,只要公安机关发了告诫书或法院签发了保护令,此后大多数施暴者不敢再家暴了,是有一定的威慑力。

受访者供图

“年年讲如何反家暴,但还是需要年年讲。”李莹说,有了法律做后盾,最重要的还是有反家暴意识,明确家暴是违法犯罪行为,必须对家暴零容忍,要勇敢对家暴说不,不能把家暴当小事,更不能把家暴当家丑,“不光受害人要有这样的意识,相关的责任部门、专业服务机构和人员等,都要有这种意识,否则受害人没有办法得到有效支持。”

因此,需要明确的是,家暴是一种违法犯罪行为,我们国家法律规定了它的行政责任、民事责任、刑事责任。家暴达到一定的程度,施暴人就有可能会被拘留、罚款;如果达到轻伤以上,就有可能以故意伤害罪,甚至故意杀人罪,虐待罪,追究施暴者的刑事责任。

从法律责任的角度去看,如果家庭暴力的情节较轻的,可以不予治安管理处罚,给予批评教育或者告诫;情节严重不构成犯罪的,给予治安处罚;构成犯罪的,可以追究刑事责任。

然而,在实际家暴案件处理中,李莹有时仍觉得举步维艰。

温暖的家,竟成为暴力保护伞?

谢萱曾遭受过严重的家庭暴力,此前,她自己一共有6次报警,施暴的丈夫贺某,没有一次因此被拘留。青少年时期的黎旸也曾尝试拿起法律武器,反抗对她施以家暴的父亲,却得到“家务事管不了”这样的回应。

面对家庭暴力,部分人把这当做“家庭内部纠纷”处理,认为“床头打架床尾和”“父子无隔宿之仇”,没有真的引起重视。

“一些习惯性的社会观念,确实可能影响了我们对家庭暴力的认知和处理。”浙江大学传播学博士、浙大城市学院教授方玲玲说,人们对于“家庭事务”持保守态度,认为外界不应干涉他人家庭内部事务,这就可能导致一些家庭暴力问题未能及时得到揭露和解决。

除了“清官难断家务事”的传统观念,一些公权力群体认为,在家暴事件中,介入反而会激化夫妻矛盾,“但对于当事人来说,最大的矛盾就是家庭暴力,没有一个矛盾比一个人的生命安全更重要。但一些公权力认为家庭成员的社会危害性不大,家庭成员之间的伤害更容易得到谅解,这让家庭反而成了暴力的保护伞。”

李莹参与反家暴活动。来源:受访者

在李莹以往代理的案件中,不乏有施暴者泼硫酸、纵火等严重的伤害行为,造成受害人残疾或重伤。无疑,他们将面临严重的刑罚,但当刑事责任真的降临到施暴人头上时,有些受害人于心不忍,选择谅解,放弃追责。

“受害者一方面心软,另一方面受到‘舆论’制约。如果他们不谅解,家族里的人也会认为‘受害人的心好狠’。”李莹说,反过来想,既然是家人,为什么要用这样残忍的方式来伤害对方?“这是对暴力的双标,是需要摒弃的一种观点。”

除此之外,李莹还提到,面对类似情况,公安机关和人民法院在签发家庭暴力告诫书和人身安全保护令,有时也会犹豫不决。

曾经,李莹的一位当事人就遭遇这样的现实:被丈夫当街殴打,事后向公安机关申请告诫书,却遭到拒绝,理由是:“他担心告诫书会激化夫妻矛盾。”除了告诫书难开,保护令有时候也不容易申请到,“他们担心的理由是一样的。”

除了理念的原因,另一个原因是对家庭暴力的认定也受制于实体权利。“一旦认定家暴,是可以直接判离婚,并认定施暴方为婚姻的过错方,随之影响一些实体权利,因此不能随随便便认定,所以家暴的认定标准很高。”李莹认为,事实上,签发这些文件都表达了对家庭暴力的否认的态度,是通过裁定的方式,用法律的权威性和震慑力告诉社会各界,对家庭暴力谅解是不行的。

穿越“风暴”,驱散家暴阴云

家本应是幸福的港湾,温暖的后盾,是最不应该出现暴力的地方,而“家暴”这个词却让温馨的家蒙上阴影,成为无数人的噩梦。

“家庭暴力会带来身体和心理的双重伤害。”方玲玲说,其中,包括焦虑、抑郁、创伤后应激障碍等,有损受害者的生活质量和社交能力,对家庭关系造成恶劣的后果,影响正常生活,甚至增加社会的不稳定因素。

更加严重的是,家庭暴力不仅对当前的受害者产生影响,还可能影响下一代。方玲玲说,儿童在暴力家庭环境中成长可能会受到长期的心理创伤,甚至可能沿袭家庭暴力的行为模式。

在过往的家暴案例研究中,李莹发现,很多施暴者小时候在原生家庭里就是家暴的受害者,在这种环境中长大的孩子,成为施暴人的可能性要放大到八倍甚至十倍。

图源视觉中国

《反家暴法》明确规定,预防和制止家暴,是国家社会以及每个家庭的责任。那么,我们如何才能摆脱家暴阴云?

“反家暴不能只把重点放在受害人自己身上。”李莹认为,首先,预防和制止家暴需要多机构联动,以及综合性、系统性支持,“公安机关、法院、妇联、社区等责任部门都有义务,所以国家责任是第一位的。”于此同时,设置更多的专业性服务机构,包括社工、紧急救护、庇护等相关支持,这是一个任重而道远的过程,“可以做的还挺多,关键愿不愿意做和做不做得到位。”

其次,对于受害人来说,要知道,遭受家暴首次的应对是非常重要的。如果稀里糊涂的原谅,不及时说不,就可能有第二次、第三次,甚至无数次。

最后,家暴的作用者是施暴人,如果他不施暴,自然就不存在家暴,所以对于施暴人的干预也是非常重要的,“我们对于孩子的教育,其实更多的来自于父母对于我们的教育,这就是‘言传身教’的作用。因此,亲密关系对于任何一对父母来说都是需要孜孜不倦学习的课题。”

(文中谢萱、黎旸均为化名)

选稿:李婉怡