你会说上海话吗?你周围有多少人会说上海话?

很多时候,判断一个人是不是上海人,其实并不需要打听他在哪里买了房,有没有上海户籍,身份证号开头是不是310,而是——会不会说上海话。

上海话视频博主G僧东(右)和健之。

上海话视频博主G僧东(右)和健之。

近些年,年青一代不说上海话的讨论时常见诸各种舆论的场域。关于方言为何式微,如何式微,大家谁都能说上两句,又岂止上海人。信息传播的极致速度,社会发展对效率的极致追求,让“书同文,车同轨”变成了世界性的趋势。但反过来看,也正是传播方式的进化,让同温层更容易互相发展彼此,比如让喜欢说本地方言的人也有了结成社群,抱团取暖的契机。

上海话视频博主Cora

上海话视频博主Cora

那么,上海话复兴的契机来了吗?

我们找了一些擅长说上海话,甚至是以说上海话为核心创作力的网红,以系列故事的形式,走进上海话的网红世界。

9月的一个午后,G僧东来到自己位于黄浦区的工作室。2020年初,团队扩大到8人,他把工作室搬到了这里。

经历前一晚的失眠,G僧东还有些睡眼惺忪,先把门前缸里的小乌龟喂了,再调整一下缸里石头摆放的位置。今天有个护肤品牌的商单拍摄,合伙人林仙子之前特地关照过,“客户要求很高,马虎不得。”

他坐在沙发上,一边感受着自己饥饿的程度,一边念叨着下午商单拍摄的内容,等待编导忙完,一起出发。

G僧东,真名钱圣东,是一名85后上海话视频博主。日常生活吐槽,市民生活回忆,白领日常共情,结合他丰富的表情和肢体语言,让他成为一名拥有超过600万粉丝的网络大V。

曾经因为一句“我登上了东方明珠,我的上海沪籍被开除了!”而在网络上爆火,激发不少上海人热议“会被开除上海沪籍”的各式话题,以至于聊到最后,都不知道这句话的出处来源于这个看起来有点“嘲唧唧”的年轻人。

4

傍晚5点,车子回到公司,当天的工作还没有结束。

下了车,伸了个懒腰,他突然冒出一句,“我觉得今天最明智的决定,就是采访之前吃了一碗炸酱面,我真的饿死了!”

办公室里,林仙子叫了份外卖,正在吃一天里的第一顿正餐。一会儿,他们要一起录制B站课程的视频。

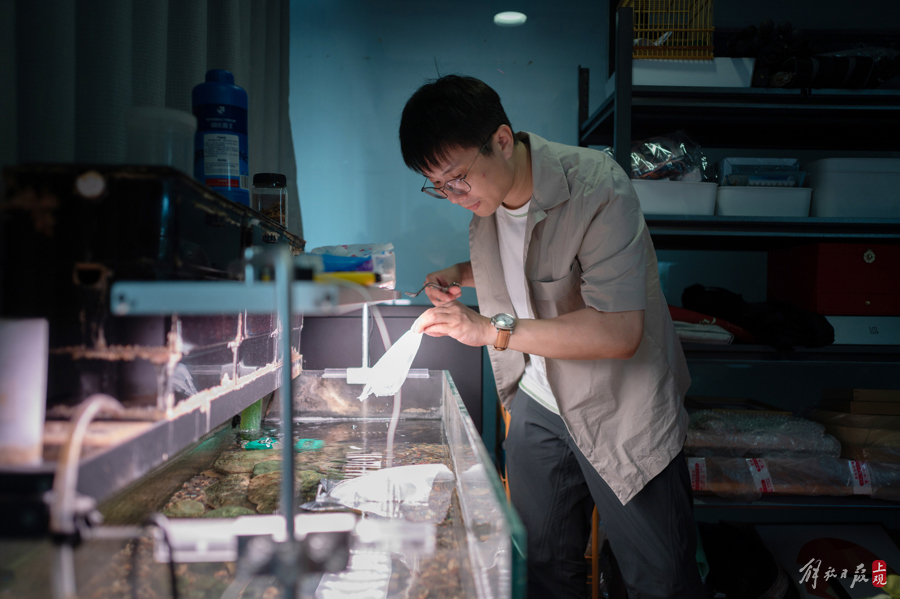

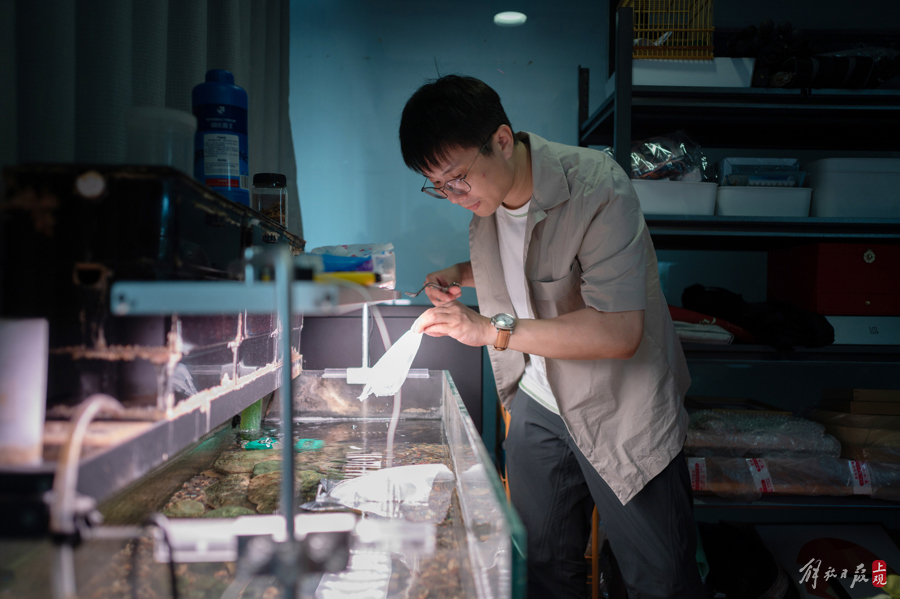

利用开工前的短暂空档,G僧东摆弄起他的几只大水缸。

刚刚买的小鱼有几条已经奄奄一息,他赶快把小鱼从袋子里放进水缸。

“小时候,我爸爸在家里放了一只草缸,叫我打理,草长起来老快额,需要经常修剪,还要加药控制藻类生长。”

G僧东还养蛋龟,看起来体型小小的,脑袋大大的,也是当下“龟圈”比较热门的品种。“水温要保持28度,平时主要喂龟粮、虫鱼虾干,养起来还算方便。”

G僧东津津乐道他的养龟经。

G僧东津津乐道他的养龟经。

一边聊着养龟经,一边拿着水桶跑了几个来回,给阳台上砌的大池子加水,“这个水位还可以再高点。”接着他又垒了一块大石头,“给它一个高一点的岸。”

打造一个有植物、有动物的小世界,是让G僧东感到治愈的功课。“老早会去逛逛万商,现在市区花鸟市场基本都拆了,主要就靠网上买了。”

作为土生土长的上海人,很多记忆刻在骨子里。今年,他拍的“上海人做的278件事”视频成为爆款,让新老上海人一起经历了一波回忆杀。

“前一阵流行citywalk,讲啥’我来到上海了,我拿到沪签’,一开始是调侃,我觉挺有意思,但后来看到一些不大友善的评论,挤兑上海人会干什么干什么,我就想写一篇上海人真正会做的事情。自己脑袋里有一点,后来又在微博和小红书上请网友集思广益。花了一个晚上,写了将近4000字的脚本。”

“为啥是278件事,有什么特别的意义吗?”

“最早想写310件事(310是上海身份证号码前三位数字),感觉这样太刻意,有点标签化,就随手写了278,是个虚数,真的多少件,我没有数过,应该是超过的,估计也没有人真的去数。”

不过,火出圈的视频,效果也不总是正面,消化负面评论,也是每一个网红需要经历的必修课。

“关键还是要看那个比例是多少,从这个比例你来判断是不是真的负面。因为再温和的选题,也会有人骂。”

即使“上海人做的278件事”这样温暖向的选题,也会有人评论:“凭什么是你来总结?”

而他上海话的发音也是经常受到攻击的点,甚至还有本地老一辈大V直接写文章,嘲讽他是“小苏北。”

很难说这种批评意味着什么,至少G僧东看上去消化得很好,“其实上海话一直在变化,所以很难会有固定标准,那些专门跑到上海话博主账号下面冷嘲热讽的人,现在年轻人给他们起了个名字叫‘洋泾浜警察’。这说明越来越多的网友认识到,这种情绪是不健康的。所以,就算说我上海话不标准,也没什么好羞耻。”

在“上海小囡讲上海话”系列中,有多位10后小朋友出镜,他们流利的上海话常常赢得G僧东的叫好,但视频底下会有人评论,“这个也算说得标准啊,这么洋泾浜?”这让G僧东很费解,“会说上海话的孩子本来就已经越来越少了,对他们还要这样挑毛病吗?”

G僧东与“好叫好伐”编导小乔

G僧东与“好叫好伐”编导小乔

在上海,新一代年轻人不讲上海话,正成为越来越普遍的现象。在G僧东的团队里就有2例,编导小乔是其中之一。

小乔是正宗浦东本地人,“小时候在学校和家里都说普通话,不但上海话不会说,就连浦东本地话也都走了样。我偶尔跟奶奶说本地话,她都听不懂了,说我洋泾浜……”

因为采访对象来自五湖四海,G僧东也常说普通话。不过在他看来,“平时说话要表达的很多意思,用普通话可能只达到95%,用上海话就能达到100%,这正是方言的奥妙之处。”

5夜色渐沉,G僧东的工作室变成了摄影棚。B站社交媒体运营分享的课程准备开拍。林仙子把机位架好,灯架却怎么样都调整不到正确的位置。

“坏了吗?我家里还有,我们以后都买牌子好一点的。统统set好,你只要按快门就行了。”G僧东轻声和林仙子交代着,脸上略显疲惫。

“再不拍也没时间了,硬顶了!”在镜头前坐定,G僧东马上切换进入情绪饱和的状态。

G僧东跟合伙人林仙子在拍摄B站课程。

G僧东跟合伙人林仙子在拍摄B站课程。

最开始,他并不习惯一个人对着镜头讲话,常常需要有熟悉的人在场才行。差不多用了一年多时间,他才适应独自面对镜头的状态。

打造个人IP的时候,G僧东的自由度更高,一台相机,一篇稿子就搞定。如今带领一支团队,有经营的压力,牵扯的精力也更多,每天面对无数的问题和机遇,他渐渐成了一个擅长做选择题的人。

“你现在人气这么高,不考虑做直播带货?”

“隔行如隔山。我们的优势还是短视频创意内容。带货的话选品很重要,成本和风险都高,团队也更大,不是我们这种小工作室能承受的。而且要靠时间来堆积,每周起码播四天,每次不少于四五个小时吧,我们没法做。”

在失眠和无数条线索的工作中做选择的G僧东,最近又有了新的点子。他想开发一个上海话的学习课程。

“市面上上海话教学的视频很少,就算有也是很久以前的了。我想用更系统也更好玩的方式来教大家说上海话。能够因为那些好玩的梗,还有日常生活场景的分享,让大家被这门语言的魅力吸引,然后开口去说,不要怕洋泾浜,是普及上海话的第一步。”白净的脸上顶着两个浅浅的黑眼圈,G僧东认真地说。

选稿:吴春馨