作者 |第一财经 刘佳

未来世界是人工智能的,但归根到底还是人才的。

“比较夸张,一个博士生如果是在这个领域对口,刚毕业出来,起薪200万还是能看得见的,这还不算股票。” 同道猎聘集团董事会主席兼CEO戴科彬说,现在AI人才确实水涨船高。

中关村人才协会项目总监陈文杰也提到,在近期组织的一场产业级大模型相关活动中,有北大软件工程相关实验室的教授提到,“他们的团队现在已经出现了学生还没毕业,已经有大公司几百万去挖他的人了。”

早在年初,中国的大模型从业者和投资人已经频频踏上了往返中美的航班,一方面是去硅谷交流取经,另一方面则是招募AI技术人才。

动辄上百万的薪酬福利、股权激励,和供需不匹配导致的人才缺口问题,让猎头市场也变得忙碌。有猎头表示,一个人工智能的相关人才往往被好几家猎头公司争抢,想要为企业成功找到一个人工智能候选人,往往要花2-6个月时间,行业面临着比较大的寻访压力。

“抢人大战”中,和从业者、猎头一样敏锐的,甚至还有北京、杭州等地的丈母娘们。她们出入AI行业大型会议,手举标语牌开出丰厚条件,希望在AI人才中觅得佳婿。

而在一波波抢人热潮的背后,面对人才缺口,如何培养AI相关技术人才与应用人才也成为新的挑战。

招人难:5个岗位争夺2个人才

初冬的北京,最低气温已至零度以下,在工信部工业文化发展中心工业元宇宙协同发展组织的会议室里,AI应用工作组一场关于AI人才培养的话题讨论火热。

戴科彬和陈文杰的发言,让不少在场人士感同身受。

AI应用工作组执行组长、行行AI创始人李明顺提到,自己投了不少博士的项目,普遍反映AI人才难找。

作为人工智能的核心,算法在很大程度上决定了智能化程度的天花板,算法工程师决定了人工智能企业发展的上限,目前算法岗人才紧缺尤为突出。与此同时,在应用方面也亟待相关人才培养。尤其是伴随“百模大战”的打响、大模型应用的不断深入,在企业与个人的实践过程中,让大模型技术实现产业应用落地存在着巨大的鸿沟。鸿沟源于对AI新技术的认知不足、对新技术的掌握不够以及对新技术应用上的各种挑战。其中一大痛点就是AI人才特别稀缺。

开普云未来科技研究院副院长倪金松谈及,自己在招聘AI人才当中,急需大模型的算法工程师,更细分还包括底层的算法开发如模型训练、调优、推理加速等等,但招人中会发现,“可能四五百个人里面会有一个是做这个领域的,而且可能只是在某一个方向上有所涉猎,还不是全面性的。”此外,企业里AI的产品经理、架构师也几乎没有现成的,目前是由企业自己来培养。

猎豹移动集团副总裁李婷刚刚结束校招,她举了个例子,“17个人投简历,只有2个人稍微能够专业对口,但也并不是高端的技术人才,而是偏向于产品,偏向于项目管理的人才。”

此前出门问问CEO李志飞也提到类似的人才现状,目前AIGC领域里计算机相关学科背景的人才较多。但是由于AIGC对人才的需求越来越多元化,不仅需要传统的计算机科学和数据科学方面的人才,还需要具备AI模型优化、自然语言处理、机器人操作系统等综合多方面知识和经验的人才。

除了“自带光环”的大厂之外,创业公司为了能够招到人才也颇为不易。例如王小川创立的百川智能选择宣布获得阿里、腾讯、深创投等3亿美元融资的同时,借投资“背书”对外公布了启动2024校招的消息,招揽自然语言处理、计算机视觉、强化学习、基础架构等多个人工智能关键技术方向。

AI人才的稀缺性决定了其身价水涨船高。猎聘发布的报告显示,人工智能人才需求是五年前的近3倍,从AIGC整体需求来看,2023年1-8月,AIGC新发职位同比增长139.76%,其中IT/互联网/游戏行业的AIGC新发职位占比最多。

从平均年薪来看,模型层、应用层、基础层AIGC职位平均招聘年薪分别达到了46.63万、43.35万和33.92万。其中深度学习、图像算法、自然语言处理(NLP) 招聘平均年薪均超50万。

而根据11月初脉脉高聘人才智库发布《2023泛人工智能人才洞察》显示,2023年1-8月,新发AI岗位平均月薪超4.6万元,但人才供需比仅为0.39,而2022年时这一数字还是0.63,这相当于现在5个岗位争夺2个人才。

培养AI应用人才迫在眉睫

根据麦肯锡公司此前发布的报告,2030年中国的AI人才缺口可能多达400万人——预计中国对熟练AI专业人员的需求将增至2022年的6倍,达到600万,但2030年的人才供应量仅能达到200万,因此缺口达400万人。

AI人才紧缺的背后,多位行业人士在接受第一财经记者采访中提到,从AI人才培养体系来看,目前鲜有学校或机构拥有成体系的、能够与产业结合的AI人才培养计划,即使是AI大模型行业内部自发的人才培养,也还没有成体系发展。

学堂在线运营总监李新娟表示,在其慕课平台上大部分课程都是高校产出,特点在于系统和科学化,但问题在于离产业界比较远,尤其是新兴的AI技术的发展,只能提供关于底层算法、原理等课程,结合产业界的课程从高校角度来讲难以产出,但同时用户又有着非常大的需求。

学科网数据中心总监王庆也提到,这一轮以ChatGPT为代表的AI爆发后,不仅是在高校或机构对此十分关注和展开研究,包括基础教育领域,自己接触到很多中小学老师以及国家鼓励职业教育方面,对于 AI的教材,或是AI教育的规范标准和课程标准是空白的。

面对供不应求的现状,如何破解人才难题?

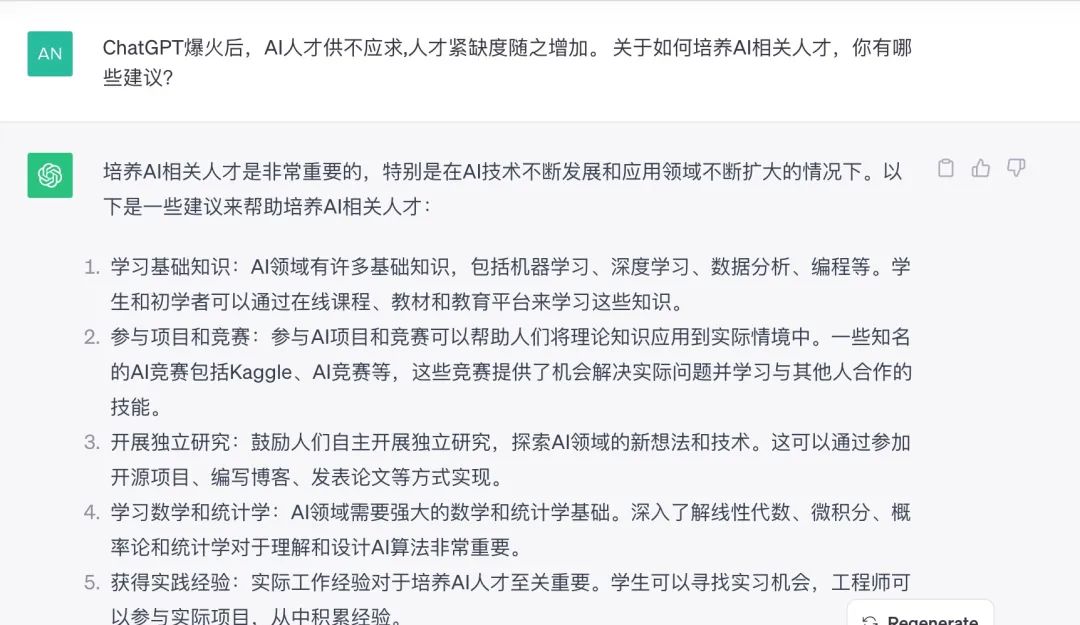

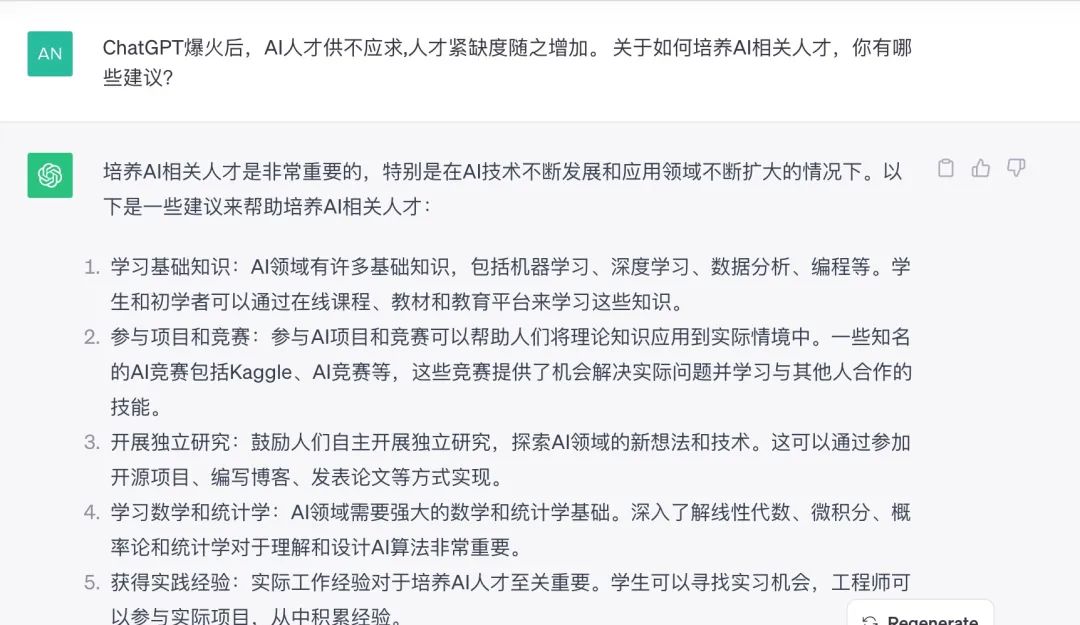

当记者向ChatGPT提问对于AI人才培养的建议时,AI给出的回答包括了学习基础知识、开展独立研究、学习数学和统计学、社交与合作、获得实践经验、了解伦理和法规等诸多方面。

在教育领域,李新娟和王庆都提到,空白也意味着大量的机会,期待相关部门以及产业界、教育界等多方形成合力,培育AI人才。

尽管目前AI高端人才紧缺,但清控至道教育科技副总裁秦宝波对于前景十分乐观。他透露,今年清华有一个特别大的趋势,就是不少高分学生都进了电子信息相关专业,而不是经管,这意味着未来大量AI高质量人才源源不断地输出。

尽管目前成体系的社会组织还没有出现,但产业界内部轰轰烈烈的“自变化”已经开始了。据第一财经记者了解,一些公司内部已经从“一把手”开始,组织算法工程团队进行学习,培养所有员工实现AI应用技能的落地,从学会与AI沟通能力和编写Prompt提示词能力做起,利用AI工具提升效率。

腾讯设计总监任婕就提到,很难从市面上真正找到一些成熟的AIGC人才,因此她所在的团队内部自我学习,自我提升已经跑起来了。

此前APUS CEO李涛告诉第一财经记者,在All in AI的背景下,公司要求连行政人员也必须考虑人工智能如何改进自己的工作,并要将员工使用人工智能的程度与涨薪直接挂钩。

而不久前百度CTO王海峰对记者透露,百度将与产学研各界密切合作,深化产教融合,为社会再培养500万大模型人才,让人工智能结出更多产业果实。

此外,据记者了解,相关《AI应用人才从业能力评估》标准也在征集中。

从产业链人才分工的角度来看,AI应用人才与AI算法人才应当区别培养,实现不同的社会价值。例如,AI应用人才不必过分深陷于算法和理论的钻研,而更应注重如何将AI技术和成熟产品应用精准高效地应用于产业实践中,帮助企业家实现降本增效,增强企业竞争力。

这也意味着未来AI人才的培养需要在各行各业中全面展开。无论是金融、零售、电商、医疗、教育等服务业,还是制造、能源、交通等纵向产业。而这将带来一些人类工作岗位的消亡和新兴职位的诞生。

以广告设计行业为例,小象智合副总裁郝晓伟告诉记者,过去做设计和客户来回沟通一个定稿,可能一个月都定不下来,现在有了AIGC的帮助,设计师一两天就能完成,极大提升了效率。他认为,真正有能力的设计师并没有因为AI失业,而是AI将人类设计师的能力边界无限放大。对于AI应用的人才来说,未来将更加考验的是整个产品整合的组织能力,而不是某个具体单项的工作任务。

选稿:夏阳