在中国古代民间传说与历史讲述中,有许多“堆土成陆、引水入海”的陆海传奇。这些朴素的智慧是古人基于生存需求而总结出来的规律认知,阐释了陆海平衡与生态和谐的重要性,对于认识海洋、开发利用海洋、防治海洋灾害具有重要启发。

「陆海相生相克」

对生活在陆地上的人而言,辽阔无边的大海是“想象的天堂”。征服海洋、填海造陆的冲动一直存在于人们的头脑之中,继而产生了一系列相关的民间传说。特别是精卫填海的神话,歌颂了百折不回、不屈不挠的毅力和意志,千百年来鼓舞着中国人与海搏斗。

在宁波、绍兴等地流传的大禹神话,讲述了大禹在东海之滨治水,用神力开山导水流入汪洋大海的故事,可谓古人通晓水流规律后治理洪水的重要实践。

绍兴大禹陵享殿内“治水”壁画

在与海洋长期相处的过程中,人们观察到海水的冲刷会携带泥沙而堆积成陆地。在科技尚不发达的古代,人们难免会将这种现象归结为神力所为。

流传于上海崇明的《涨海龙王庙》,讲述了崇明海滩涨大、涨高的神奇来历:石大郎放生巨蚌得到涨海珍珠,误吞死后葬在海滩上成为涨海龙王,海滩日复一日涨大涨高,还能围垦耕地造福当地百姓。

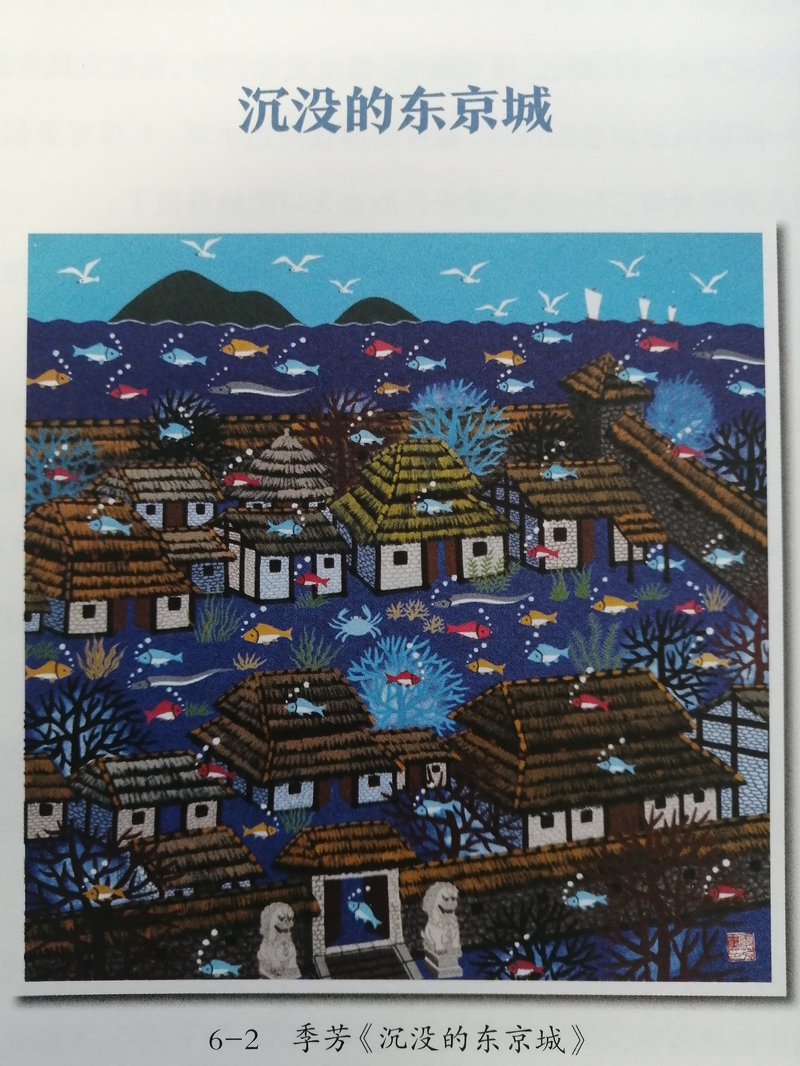

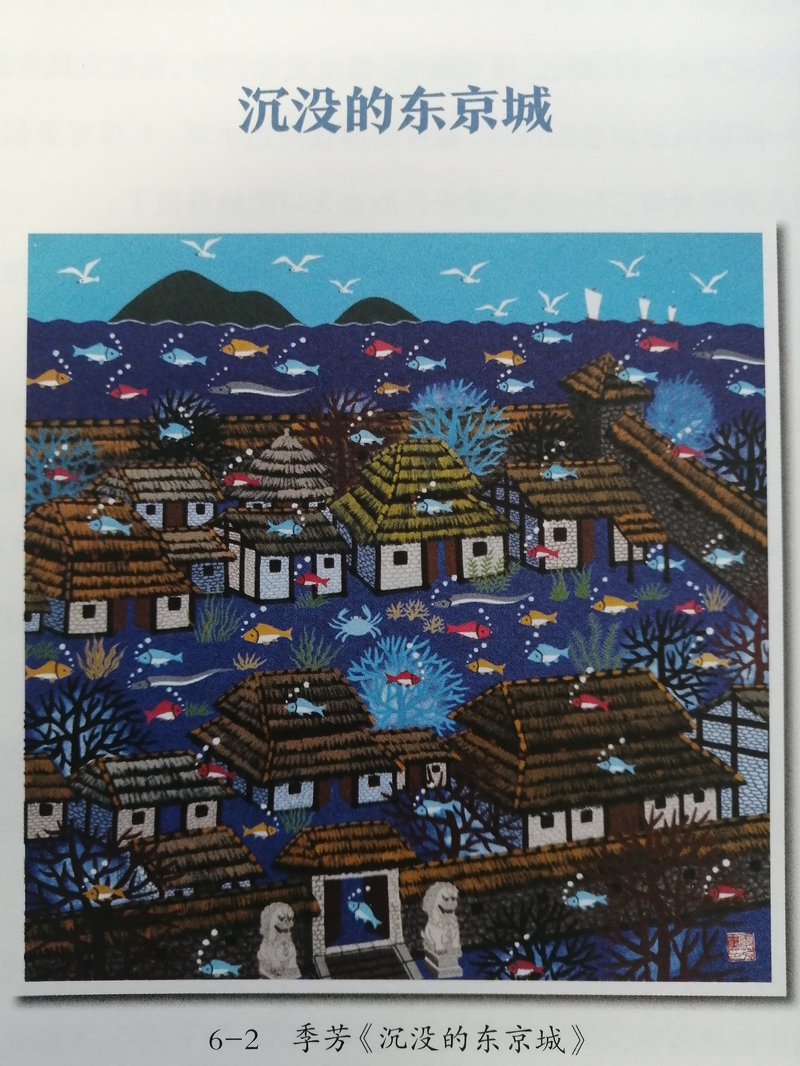

与填海造陆相对,在海边一些地区还流传着地陷成海的传说。这类传说,以艺术化的语言描绘了早期城镇的辉煌历史与海陆变迁的轨迹,保留了珍贵的历史文化记忆。

历史上,由于大规模的海潮冲击,东海岸边发生过多次大规模的陆地沦海,如王盘山、小金山、大金山等地就先后沉入海中成为岛屿。在上海一些地方流传的《康王建城》《沉没的东京城》等传说记载,周康王姬钊所建的金山城就沉没到杭州湾海底了。

此外,连接陆地与海洋的河流,在陆海关系中也有着独特的作用。上海金山的《青龙港》传说以神奇的叙事解释了青龙港的由来:青龙港将柘湖与东海连接起来,不仅起到泄洪的作用,消除多年水患,还连接了海洋与内陆,金山卫城也借助发达的航运变得更加繁华。

在中国古人看来,陆地与海洋的关系是相生相克又互相依赖的。大禹治水将洪水引入大海,是正确运用海洋知识的结果;精卫填海反映了人们对海洋的敬畏,想要填海造陆消除海患;陆陷成海是海陆变迁的映照;青龙港的传说诠释了河港的发展,将陆地与海洋更为紧密地连接起来。

「海陆和谐共生」

海岸线是陆地与海洋的连接点,也是陆海关系最直接的表现。绵延千里的海岸线是千万年来陆地与海洋两个生态系统相互作用、自然平衡的结果。

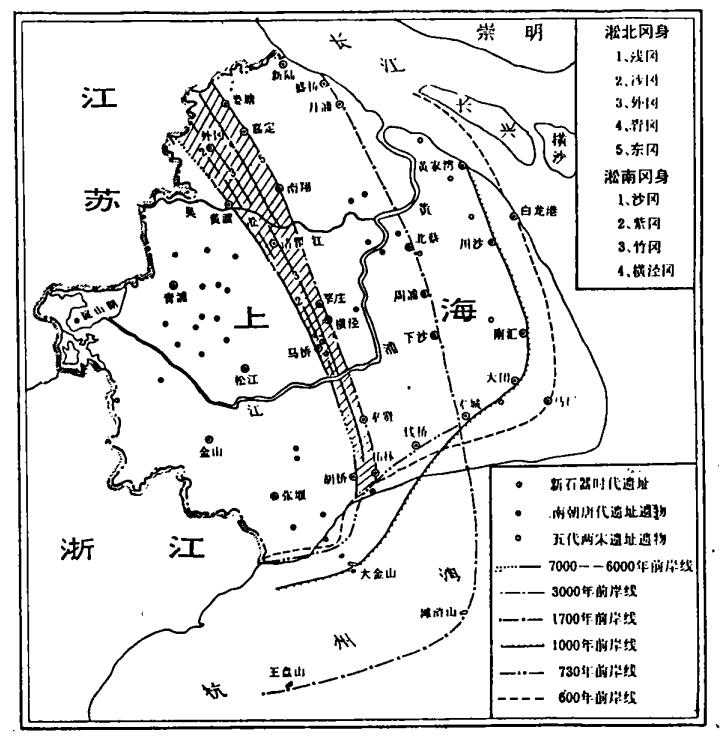

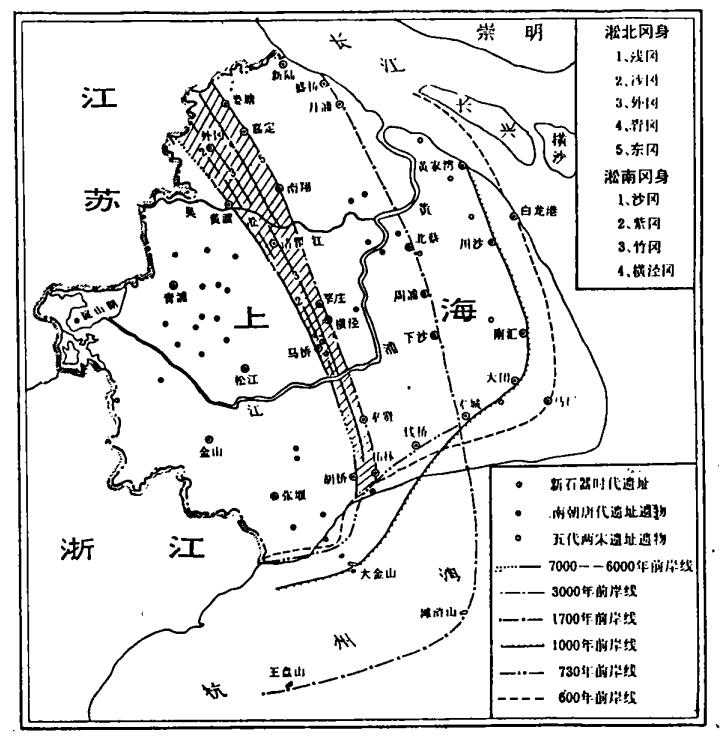

6000多年前,在江流海潮的共同作用下,上海最早的海岸线——古冈身逐渐形成。古冈身是由海浪冲成的滩脊,主要由沙土和贝壳残骸构成,地势一般高出周围土地许多。它阻挡强潮入侵、承纳江海沉积,是上海地区沧海变桑田的历史见证,演绎了自然力量的雄伟神奇。

冈身土壤因为富含有机物,特别适合种植,故逐渐成为古人开垦种植之地。南宋绍熙年间编撰的《云间志》记载:“古冈身在县东七十里,凡三所。南属于海,北抵松江,长一百里,入土数尺,皆螺蚌壳,世传海中涌三浪而成。其地高阜,宜种菽麦。”

古冈身把古代上海一分为二,西侧大部分地区逐渐由浅海变成淡水湖泊、沉积沼泽,再淤积成陆,成为适合人类耕作、生活的沃土。由此,早期先民迁居而来,开始耕种养殖、沿海捕捞,形成了上海地区最早的人类文明。

在古冈身经过的青浦、松江、闵行、金山等地,先后发现了崧泽、马桥、亭林、福泉山、广富林等多处古代文化遗址,见证了早期上海的文明发展历程。

为了抵御海潮侵袭,沿海居民发明创造了防潮堤防工程——海塘。海塘,又称为陡墙式海堤,被誉为“海上长城”,是我国沿海地带的重要屏障。海塘的兴废,是海岸线涨塌的标志。随着上海海岸线的不断东移,历史上修建起多条海塘。与之相伴,也产生了许多反映上海先民与海抗争的传说故事。

三国时期,上海金山先民开始修筑海塘,保护海岸线免遭海潮的冲刷。《吴越备史》记载,“华亭谷极东南,有金山咸塘,风激重潮,海水为害,非人力所能防”。

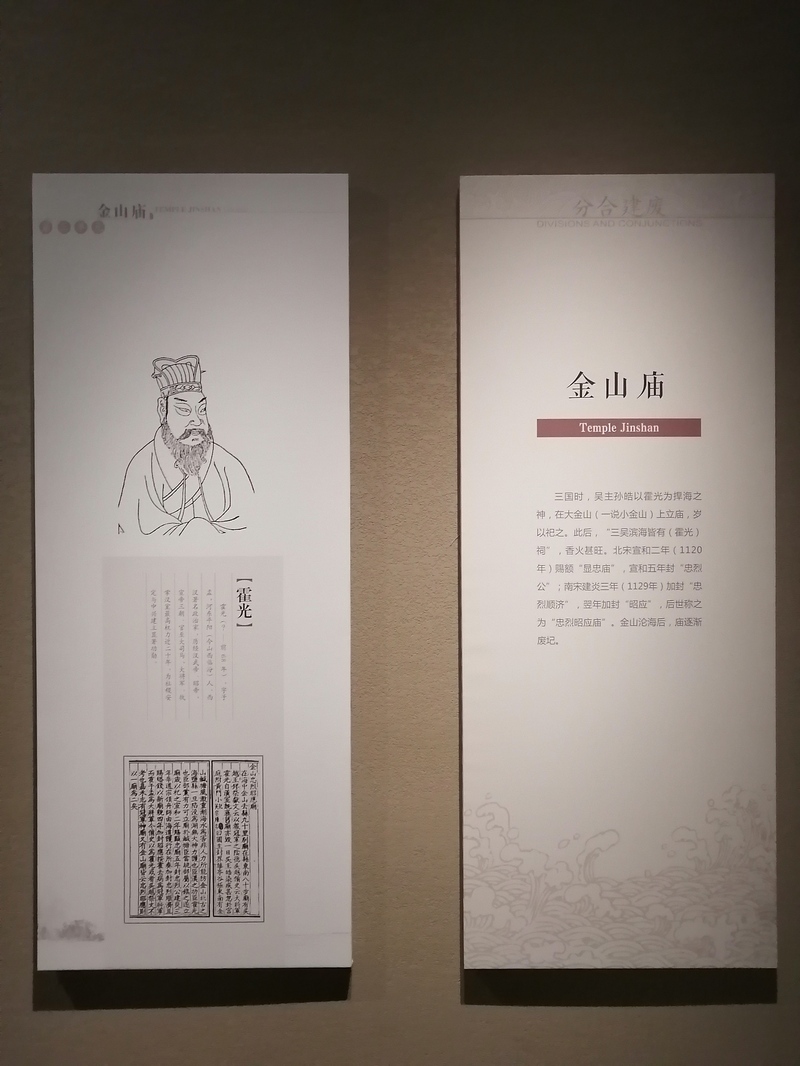

传说,汹涌的海患让当时的吴主孙皓焦虑不安。某夜,孙皓做了一个梦,梦见汉朝大将军霍光前来相助。于是,他便封霍光为捍海神,并在金山为其立庙祭祀,即金山忠烈昭应庙,亦称捍海神庙。

隋唐时期,奉贤柘林一带开始修建海塘。每次潮水退却后,人们在海滩的淤泥最高处撒上糠,再沿着糠的痕迹就地取材修建土塘。

《新唐书》记载,盐官县“有捍海塘堤,长百二十四里,开元元年重筑”。南宋《绍熙云间志》也谈到捍海塘:“旧瀚海塘,西南抵海盐界,东北抵松江,长一百五十里。”

这两条海塘南北相连,是上海至杭州海岸线的共同保卫线。捍海塘的修筑,抵挡了海水入侵,使海塘内的陆地成为人们生活、劳作的场所。

五代十国时期,钱镠受封为吴越王,建吴越国,进一步修筑捍海石塘。海塘修建的方法还被记录在册,钱王射潮的传说亦在民间广为流传。

捍海石塘金山段的百余里海塘,就是由华亭县征役民夫配合水陆守军修筑而成的。当时采用“石囤木桩法”,即把就地砍来的竹子编成笼,装满石头,再抛入海中,在两侧用高大的木桩固定,上铺石块,形成坚固海堤。

吴越王还鼓励煮海制盐,海塘由此又成为盐场的屏障。煮海制盐是利用陆海生态关系生产实践的典范,蕴含着丰富的天文、海洋和科技知识。制盐古法是一份极其宝贵的历史文化遗产。

南宋乾道八年,上海地区又修建了一条内捍海塘。它北起今高桥以东,中间经过惠南、大团一线,西南抵柘林、奉城一带,又称里护塘。从唐至宋,通过不同时期修建的海塘,可以发现浦东的海岸线也在不断向东延伸,塘内的成陆之地许多都成为盐场,大批土地得以开垦,周浦、下沙逐渐成镇。

明成化七年,里护塘遭大风海溢,塘身溃堤决口。翌年,松江知府白行中督工修筑海塘。后来,东滩不断淤积,里护塘塘身逐渐夷平成为道路,紧傍塘身的居住点渐次形成集镇。塘内外两侧的港与河纵贯南北,为农田灌溉和水上交通所用。

明万历十二年,上海知县邹炳起工修筑外捍海塘,后历经多次重修。明崇祯七年,在漴缺一带修筑了上海地区第一条石塘。后两侧土塘溃毁,石塘也因而废弃,内移另筑土塘。

清雍正二年,土塘坍毁,冲毁民房无数。松江府海防同知俞兆岳上书请筑石塘。雍正六年,朝廷决定将华亭县全线40里海塘全部改建为石塘,擢升俞兆岳为通政参议,全权总理塘工。

俞兆岳接任后改进原来设计,在条石之间用铁笋铁销上下左右连接,塘身选用结实的青石和花岗石,并先筑样塘六十丈作为示范,要求在工人员一律按式构筑。在石塘中埋铁笋、用土包石,是当时的一种创新技术。

此外,还采用多层阶梯形结构的桩石护塘坝,将波涛拍岸后的流速放缓,减少冲刷塘基,进一步提高海塘的抗灾能力。

每段石塘上都刻有监造及施工碑记,碑记上刻有工匠、官员姓名等信息。从监造到施工,都确保责任到人。而刻着“长庆安澜”“屹若金汤”等字样的吉语碑,则表达了人们修筑坚固海塘的决心以及对安定生活的向往。

清雍正十年,外捍海塘遭台风侵袭,多处决口。巡抚乔世臣奏请发帑修筑,调南汇县知县钦琏承办筑塘。钦琏经考察确定,南宋遗存的内捍海塘已难以让当地免遭海侵,故不畏艰难主持修筑外捍海塘。

据说,钦琏根据潮水涨落的规律,以砻糠测试定好修筑新塘的基础线路,在举行祭天、祭地、祭海、祭神仪式后正式开始动土筑塘。他采取“以工代赈”的方法招募劳工,还亲临海塘与民众同甘苦。经过近7个月的奋战,一条南北长61里的新海塘全部竣工。

为感念钦琏重筑之功,人们又将这一外捍海塘称为“钦公塘”。它的修筑,不仅隔绝了海患,也改变了塘内的生态环境。面对塘内的盐碱地,钦琏鼓励老百姓就地取材,利用芦苇发展副业,将一片芦苇荡发展为产业繁荣的“扫帚浜”。

(作者:上海社会科学院文学研究所程鹏)