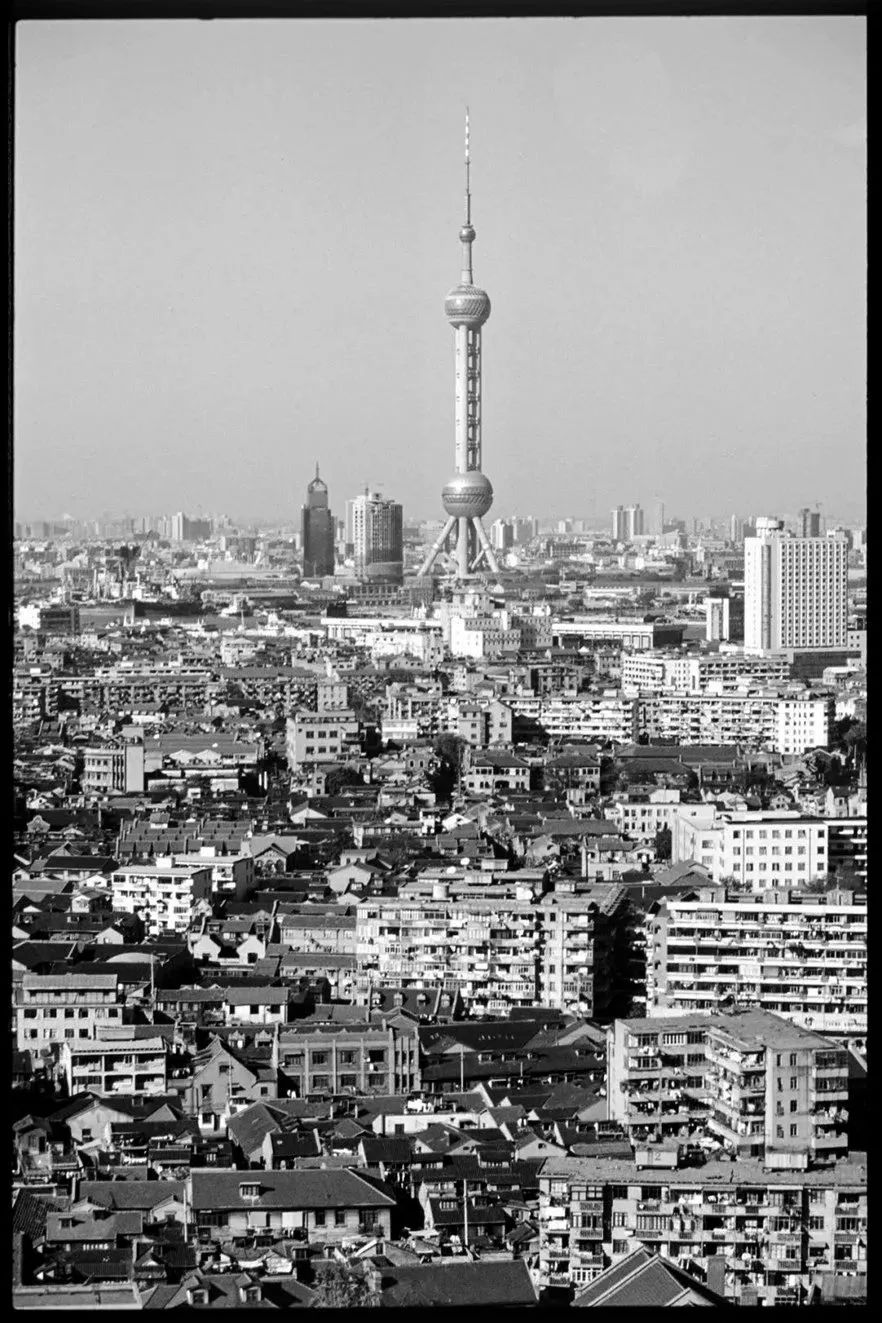

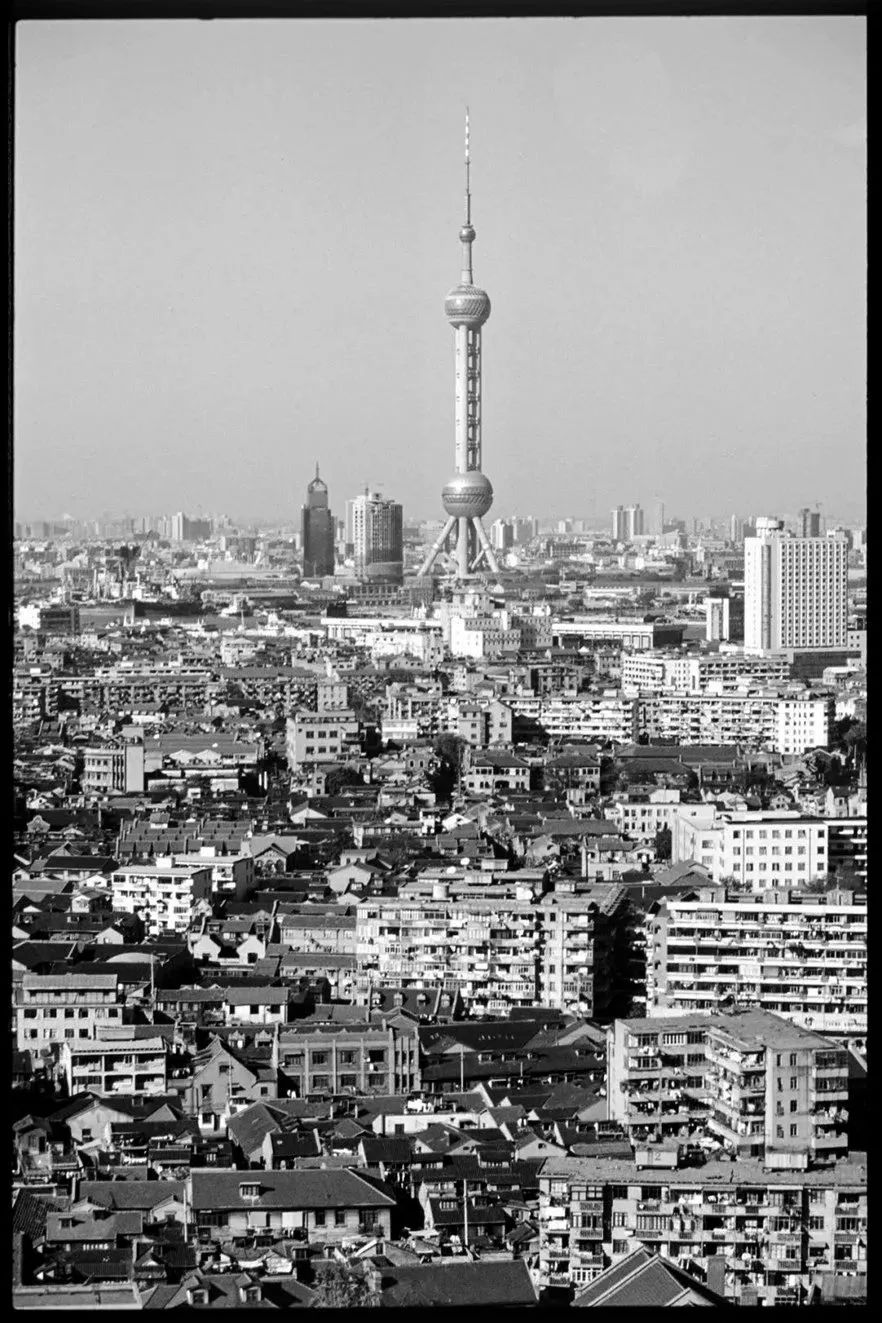

“我挺喜欢一张3号线、4号线轻轨的照片,在我的印象当中,上海的城市初具规模,差不多就是这张照片里的情景,有高楼建造起来,有轻轨从高楼中穿过去,我大学的时候看轻轨可以看很长的时间,可以看轻轨在楼房里面穿过,等待它下一段时间出现,这样的场景好像小的时候会出现在科幻电影里面,但是它现在出现在了我的面前。”

近日,青年作家周嘉宁做客静安讲坛,回忆了她在静安的成长记忆,讲述了城市变革中一代人的变化。

城市变迁与个人史书写

(摄影)周平浪

严家宅的童年迷宫

我在静安区长大,前二十年的时间都在这里念小学、初中、高中,到大学才离开这个区域。静安区的变化挺大的,以前很多的房子,包括我念的小学都已经拆掉了,但是我小时候住的地方直到现在我经过的时候,依然还在那里。

我想和大家分享的是,从20世纪90年代末到现在的二十多年来,我对上海城市发展的观察以及它是如何影响到我个人写作的。

我曾经听到过一个说法,生态学家贾雷德·戴蒙德提出一个叫景观失忆的概念。我们每个人多多少少都会是景观失忆症患者。这个概念是怎样形成的?

生态学家在20世纪50年代的时候,在蒙大拿的一个盆地里做雪山观察,当时即便是在盛夏,那个地区的雪山仍然是白色的。但是世纪之交,随着气候变暖,山上全部都是白雪的情景其实已经消失不见了。当生态学家向居住在当地的居民提出景观变化的时候,大部分的居民并没有意识到。因为大部分的人在前一世纪里面,包括我们在内,只会把眼前所看到的景观和前两年或者至多五年前储存于记忆的景观做一个对比。短期内景观发生变化,我们可能会有一个非常明确的认知,但如果要提到20年前、50年前,有很多东西可能已经完全被记忆所遗忘或者储存于记忆某一个没有被发现的角落里。我们现实所看到的景观,则已经被不断更迭的更为牢固的物质和物理性存在所取代。

许海峰 摄

我小时候所居住的这一片区域,包括初中念的育才中学,周围还保留了一点点原来我记忆中的样子。而兴业太古汇的建成、上海自然博物馆从黄浦区迁移到静安区,一切的城市景观都是经过一系列城市更新后演变为目前所看到的样子。自然博物馆这一片区域以前都是我同学的家,当城市更新后,同学基本都从大田路、山海关路搬迁到莘庄。

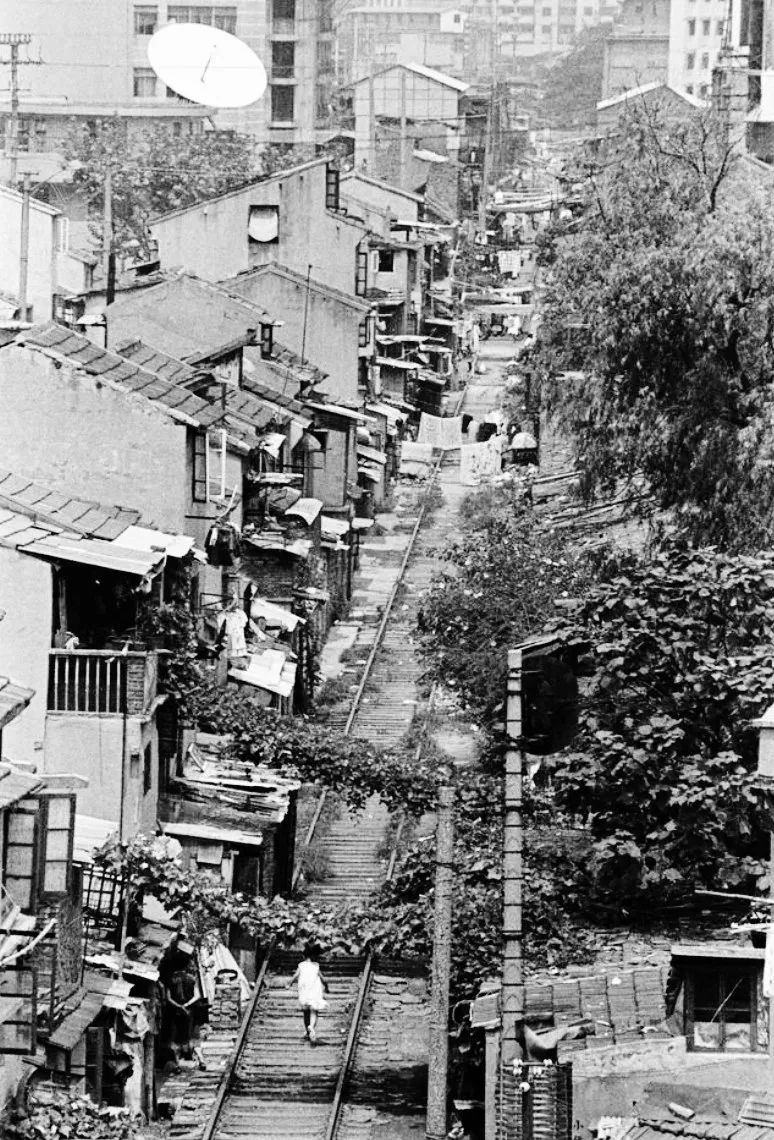

我小时候家在市西中学的隔壁,市西中学的旁边曾经是一片非常大的棚户区,叫严家宅,我当时有一半的小学同学是住在这一片区域里面的。

许海峰 摄

放学以后,我进入这片区域,里面是一个像迷宫一样的存在,因为房子和房子的间隔非常小。你可以从很狭窄的楼梯爬到露台上面,当时在我看来是非常广阔的城市景观,但其实也只是在那一片小小区域里所看到的其他房子的屋顶。

等到我前两天重新回到那个地方,严家宅这片区域早就变成了楼盘。我从地图上看目前是一个楼盘,里面可能有3-4幢高楼,从地图上看是一片非常小的区域。但是在我的童年记忆里,你走进这个区域,甚至是没有办法走出来的。小路相连通,如果你知道其中的捷径的话,可以在里面穿梭;如果有人追逐你的话,可能永远不会被后面的人追上。

我经常做一些被人追逐的梦,会一再回到我童年时所居住的区域,也就是市西中学的旁边,靠近严家宅的区域,乌鲁木齐北路的尽头。那边有非常多的小路,所有的弄堂都是贯通的,我被身后不知道是什么样的人或动物,或者其他形态的阴影所追逐。但是我心里很有自信,因为我知道,这里的路是我闭着眼睛都能够走得出去的。

但其实到了现实生活中,所谓“我闭着眼睛都走得出去”的路已经不再存在了,它只存在于我童年的梦境里,等现实中我到了静安寺,这些路小时候都很熟悉,但是脱离了二十年的时间,我现在还需要借助手机导航,经常会有令我吃惊的迷路的现象发生,经常会有一些完全意想不到的城市景观突然出现在我面前。

上海的气味记忆

我上两个月去参加一个活动,就有人问我一个问题,上海给你的嗅觉、气味的记忆是什么样的?可能每一个人的心中都有一个属于自己的嗅觉、气味上的城市记忆。

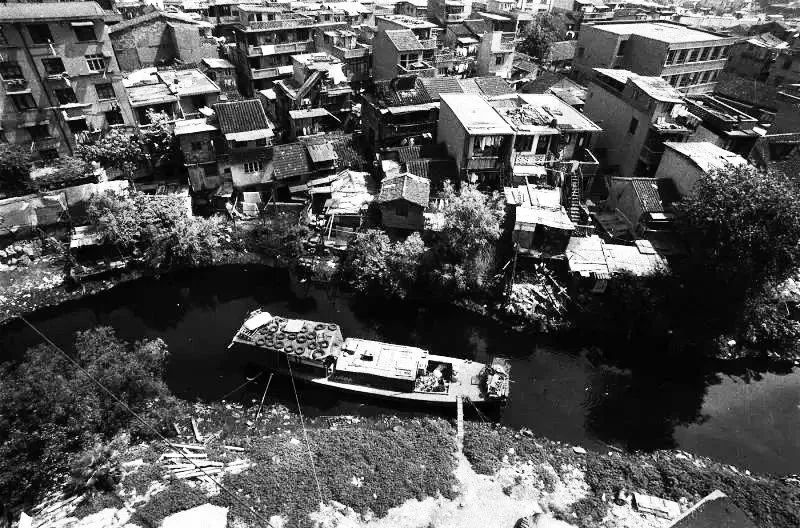

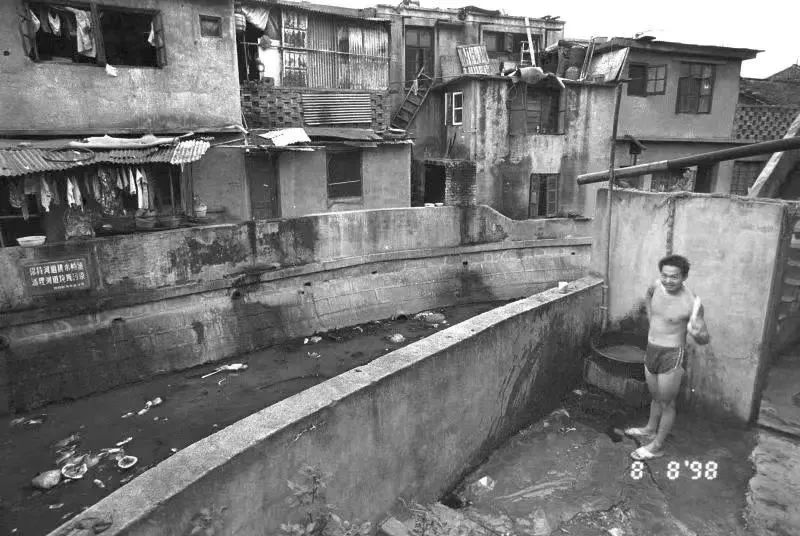

我当时的回答是,上海留给我最强烈的气味的记忆印象,其实就是苏州河的味道,但是苏州河的味道我已经很多年没有闻到过了。只有非常偶然的时候,当各种因素,气候、水流、潮汐的方向形成时,我记忆里的那个苏州河的味道,才会重新浮现出来,但也只是稍纵即逝,它没有办法被捕捉。

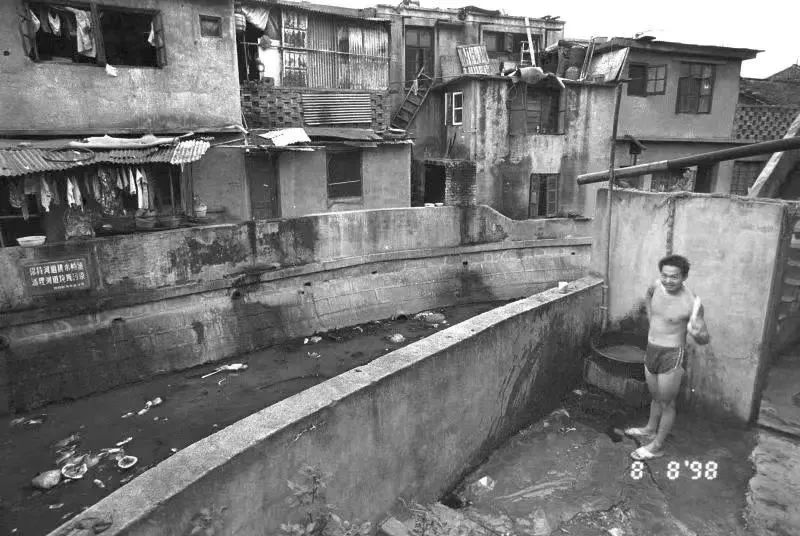

陈泰明 摄

我觉得很多东西的记忆是可以用文字、影像去记录下来的,但是气味的记忆是一种极其微妙的,它好像只存在于那个瞬间,任何别的形式的媒介要去恢复一个气味的记忆都是很难做到的。

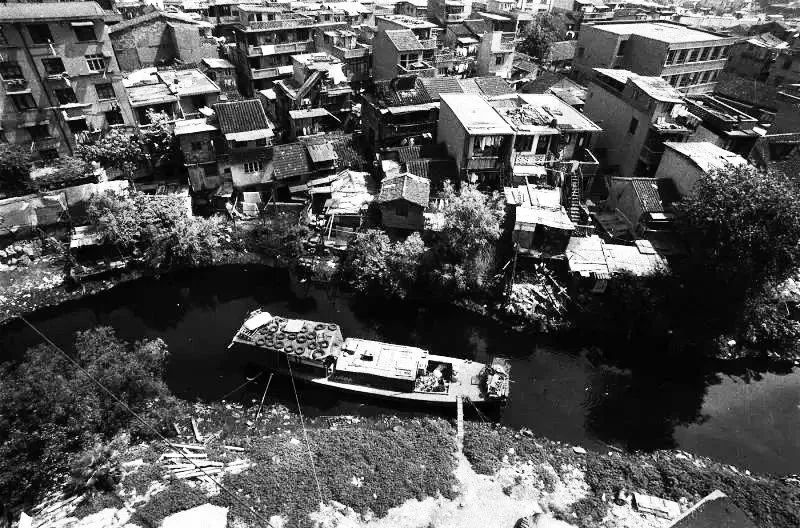

我印象当中的苏州河的味道不是一个好闻的味道。可能往往是在夏天的时候,它除了有河道本身的河水底下淤泥和垃圾混杂在一起几十年历史沉淀的味道外,还混杂着夏天所有的水果,特别是西瓜腐烂的味道,混杂着当时苏州河旁边很多棚户区及生活垃圾排放所产生的腐败味道,河水本来的味道也是这样。

陈泰明 摄

我参加的那场活动,在场的大部分是比我更年轻的人,很多是在上海世博会以后才来到上海读书或者工作的年轻人。90后就会非常吃惊,因为他们所描述的上海的味道是现在这十年的味道,这十年的味道也有这十年的特殊性。比如说我觉得这十年城市里的绿化变得更好了,有很多以前我所没有看到过的植物出现,也有更多我所没有看到过的动物和鸟类出现,如果说这些年轻人希望日常活动的区域是“梧桐区”的话,他们可能就会描述那里的味道:刚刚烘烤好面包的味道,城市里各种各样的香味。

但没有经历过20世纪90年代的人,没有办法想象这个城市曾经充斥过的味道是多么复杂,复杂当中有一种没有秩序,但很强劲的生命力。

朱浩 摄

当我小时候坐着21路公交车从静安寺出发,去虹口区我外婆家,当车子越来越接近苏州河的时候,就能够闻到从车窗外飘进来的河水味道,我只要一闻到这个味道,就知道我的外婆家到了。

世纪之交的十年

我过去五年写作所关注的一个时间段,差不多就是从上海20世纪90年代末一直到上海世博会2010年之前的那15—20年之间,关注发生在那个时间段里的事情。

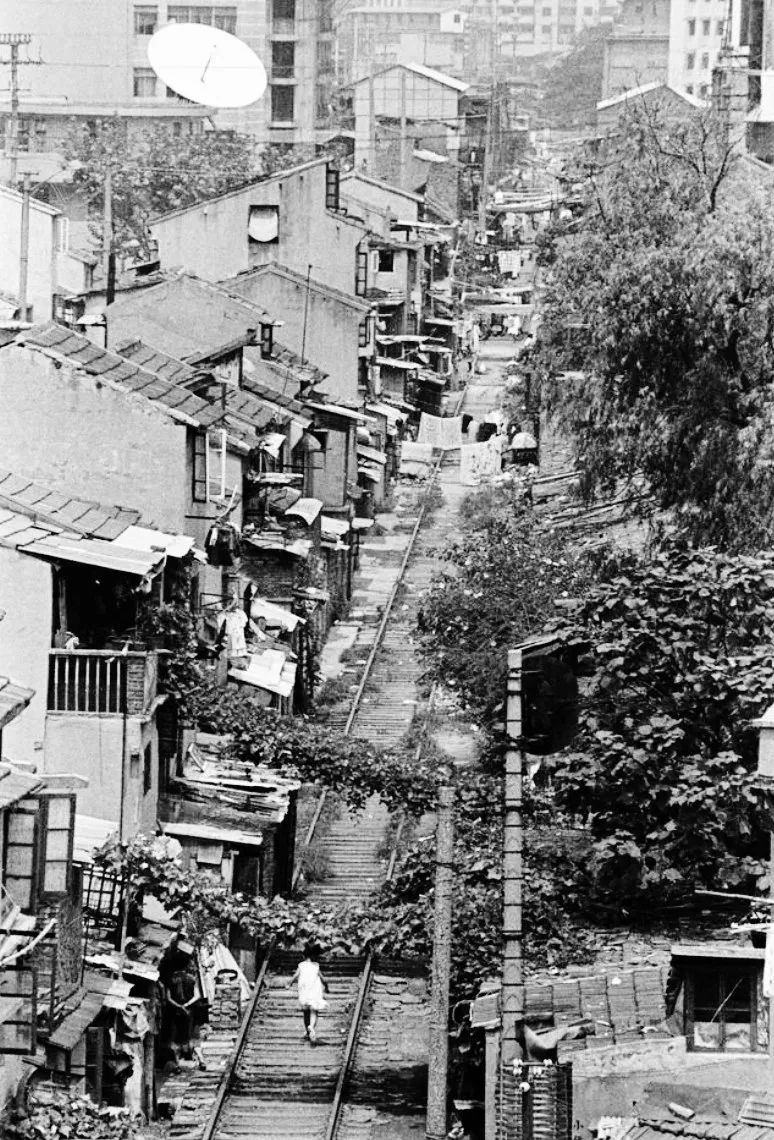

为什么要反复地勾勒那十年?我觉得可能正是因为那是一个从无到有的过程,而那个从无到有的过程,包括地铁线路越来越多、高架的并拢、从浦西有了通往浦东的隧道,这个过程最终呈现的是我们现在所看到的结果。

和我说到的景观失忆一样,其实那个建造的过程是被遗忘的过程,很少有人会记得黄浦江地下的隧道挖到一半是什么样子的,也很少有人记得当地铁线路是一个巨大的坑的时候,晚上那些挖掘机趁夜运作的时候,当时的那个情景是什么样的。大家所记住的是现在,是最后呈现出非常坚固、非常完整的存在,也可能正是因为此刻我们所看到的这一切建造好的景观过于完整,过于有规则,有迹可寻,所以会很容易遗忘那十几年的记忆。

许海峰 摄

上海这个城市很丰富,很多年轻人现在意识不到,上海曾经也经历过工业化的过程,也是到了20世纪90年代的时候,那些工厂纷纷转制,厂房被应用成不同的文化场所,现在有很多文化机构、一些新建的美术馆,其实都是当时上海留存下来的旧厂房所改建出来的。

鸟头 摄

摄影家许海峰摄影展的前言有一句话:“当我们回看这些世纪之交的上海影像,常会发出恍若隔世的感叹。中国人说三十年为一世,在此一世之中,这个城市恰好完成一个轮回,尽管当时有着种种的矛盾和挣扎,但今天的我们对那个年代似乎又生出怀念甚至羡慕……城市和街头日新月异,感谢他在那时候给我们留下了许多面孔和身影,让我们还有机会可以回看世纪之交的上海的表情。”

许海峰 摄

其实有挺多作家写上海,我非常喜欢金宇澄老师写的《繁花》,这可能是我这十几年最喜欢的中文小说,我也经常会和很多人谈起,金老师的《繁花》所描述的那个上海和我的《浪的景观》里的上海是完完全全不一样的上海,这当中不仅是因为一个年代的差异,更是因为我和他是两代人。

我觉得一个大的城市,一个庞大有意思的城市的微妙之处,就是在于每个人都有自己看出去完完全全不一样的切面,这当中没有一个标准,也没有一个判断说哪个观察角度是更好的,我觉得需要有越来越多的观察角度,才能够给后面的人提供更多样本。

作家介绍

周嘉宁

作家、英语文学翻译,出版有小说集《基本美》《浪的景观》,长篇小说《密林中》《荒芜城》等。

世纪之交的上海表情(摄影)许海峰

编者按:

本栏目来源于1994年2月8日创刊的《静安报》副刊《百乐门》。在微信平台,“百乐门”将以全新形式向读者展示。每周定期推送,换个角度阅读静安。投稿可发至 jinganbao2016@126.com

选稿:施丰奕