关于加班的话题,最近频频登上热搜。前有“拒绝加班集体辞职”,年轻人不堪加班之重负;后有“六成00后愿意五一加班”,引起打工人的争论。

2023年,打工人加班的程度到底有多深?哪些行业加班最猛?年轻人又是如何看待加班这件事的?

上周,DT财经发起“这届年轻人加班有多严重”小调研,去掉没有实习、工作经验的样本,共回收到2168份答卷。其中95后和90后最多,占比达到78.1%;接近六成人是普通职员;有54.5%的人目前在一线城市打工,26.3%在新一线城市,16.3%在二线和三线城市。

以下是DT财经发布的《2023年轻人加班报告》正文:

95.7%的人都加过班,金融、IT和房地产是加班重灾区

对大多数参与本次调研的打工人来说,准时下班不是一件易事。

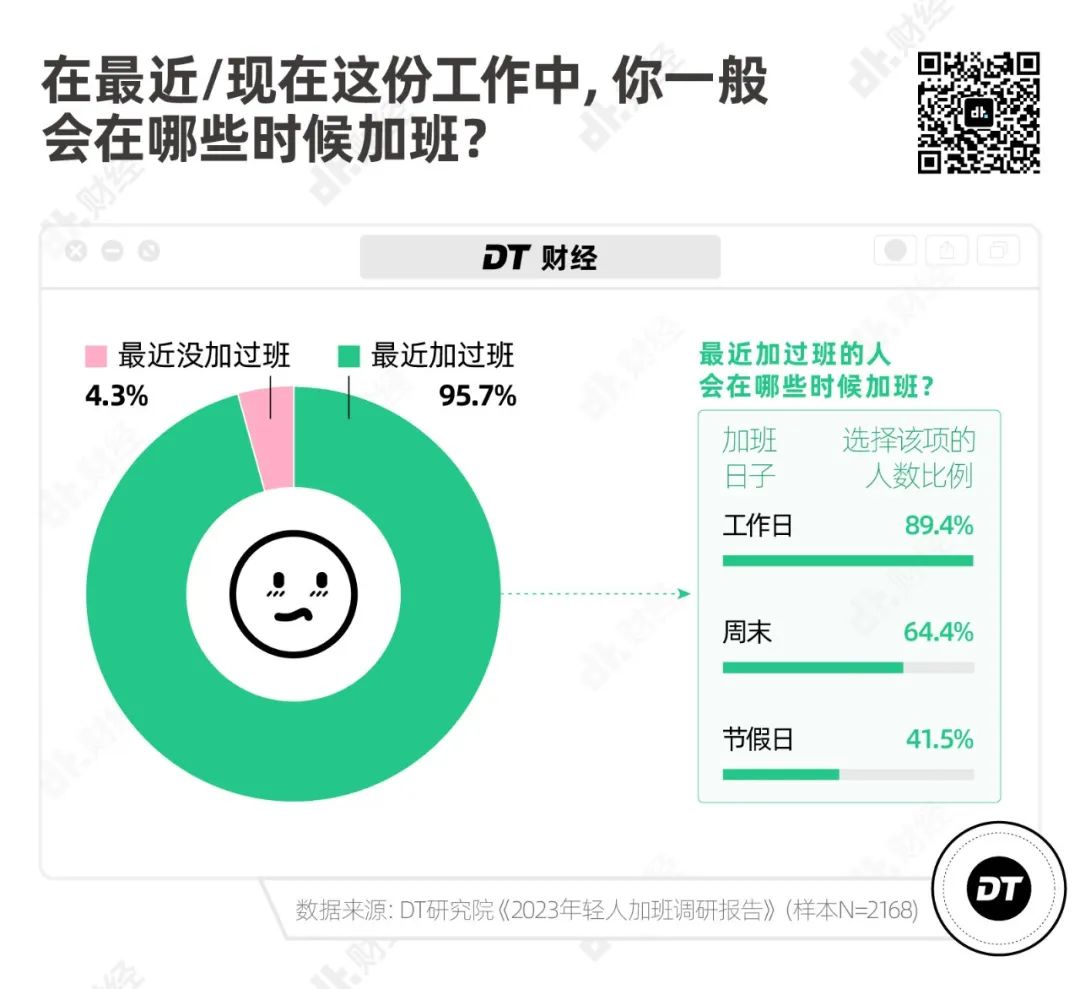

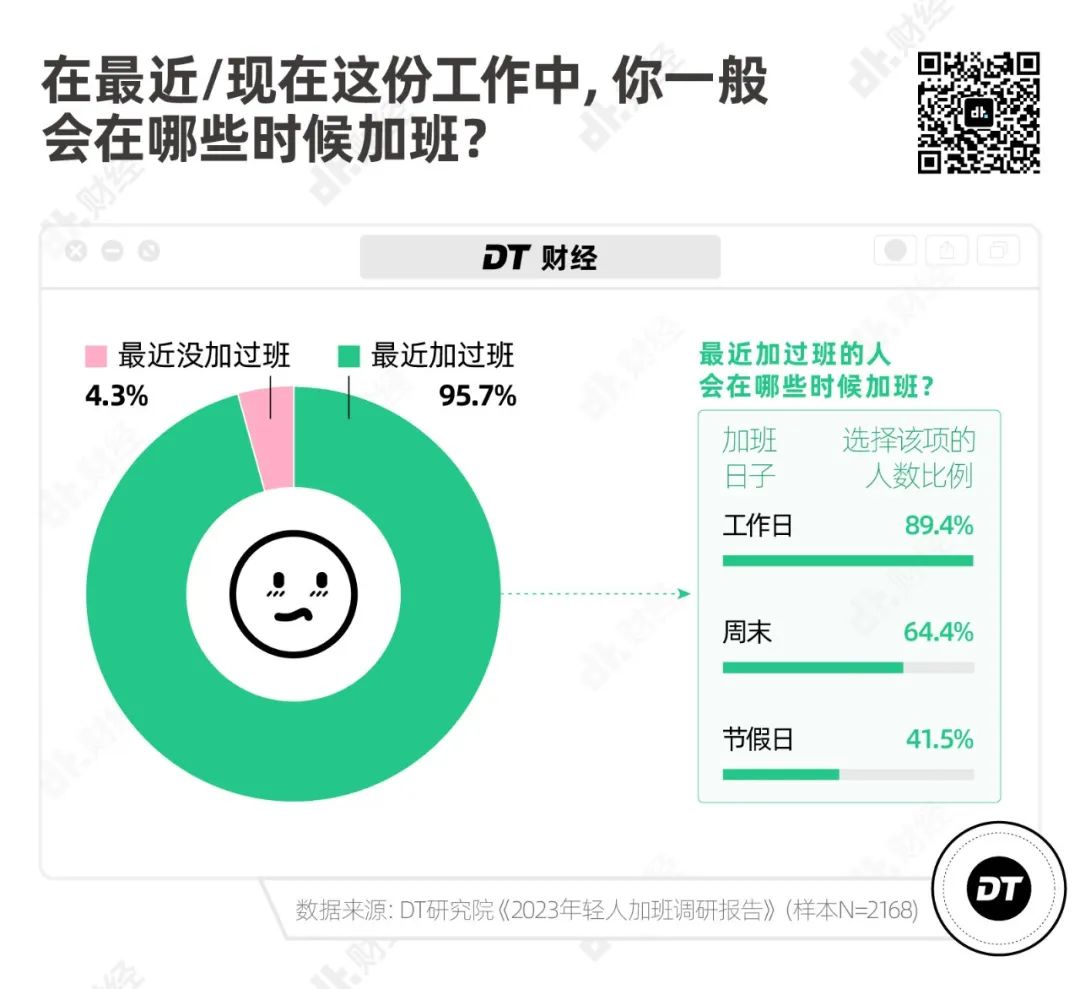

调研数据显示,95.7%的人在最近/现在这份工作中加过班,只有4.3%的人没加过班(究竟是什么神仙工作啊)。

有人加班的日子还不讨巧,超6成人在周末加班,超4成人在节假日加班。

加班的经历大家都有,但高薪行业的加班频率更高。

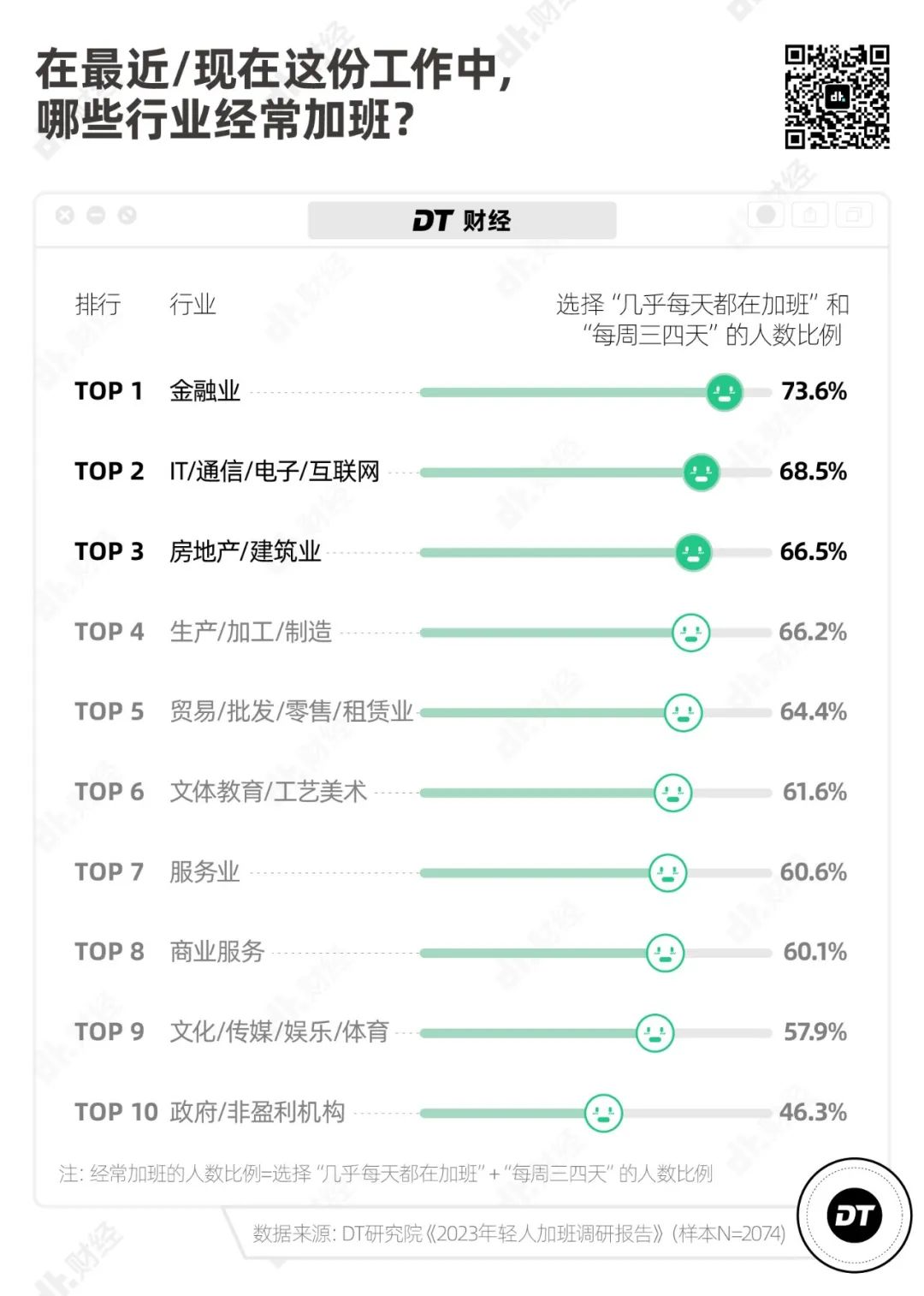

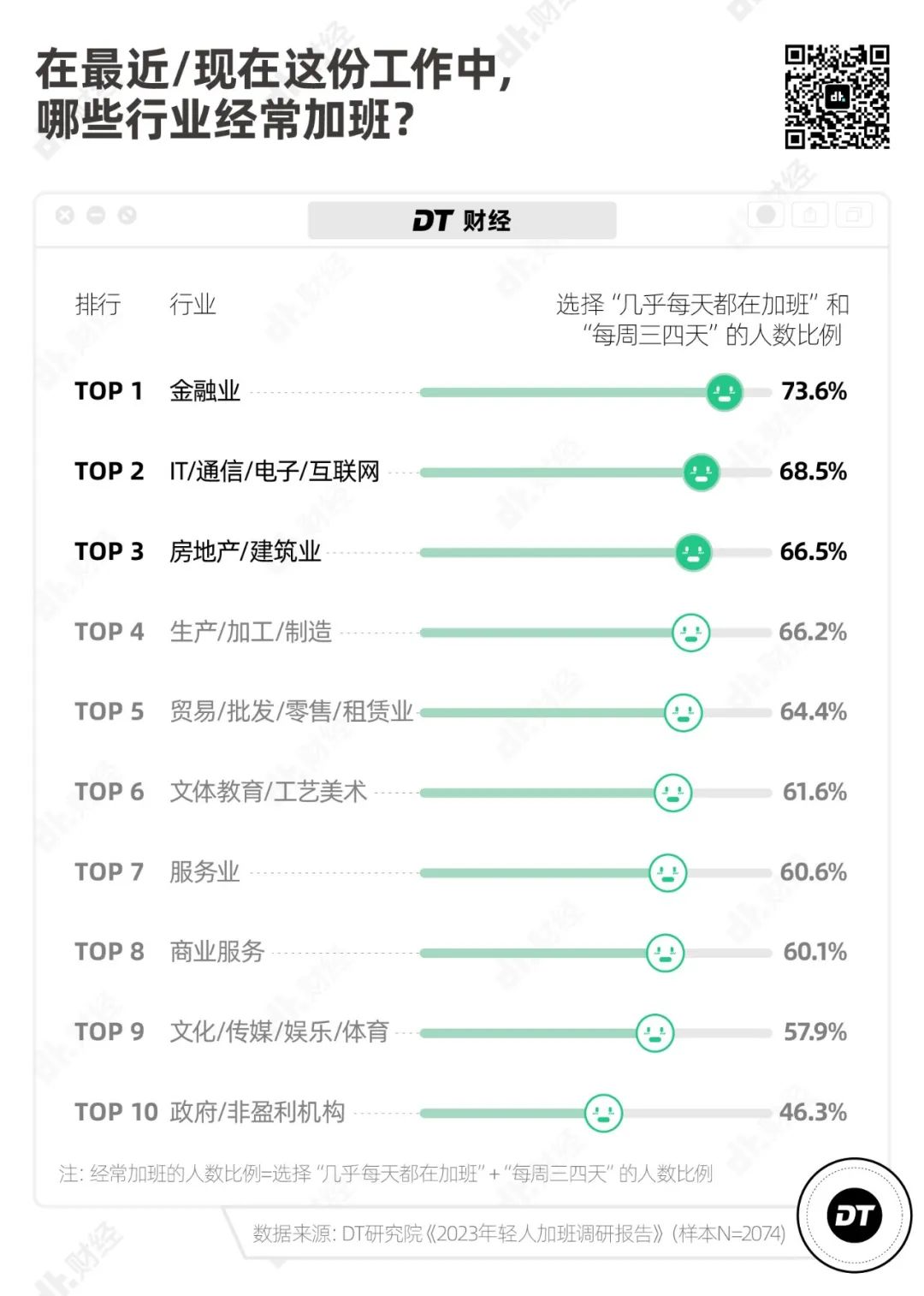

在“在最近/现在这份工作中,你加班的频率大概是”这个问题下,我们将选择“几乎每天都在加班”和“每周三四天”的比例相加,发现64%的人经常加班。

金融业、IT/通信/电子/互联网、房地产/建筑业是经常加班的重灾区行业TOP 3。

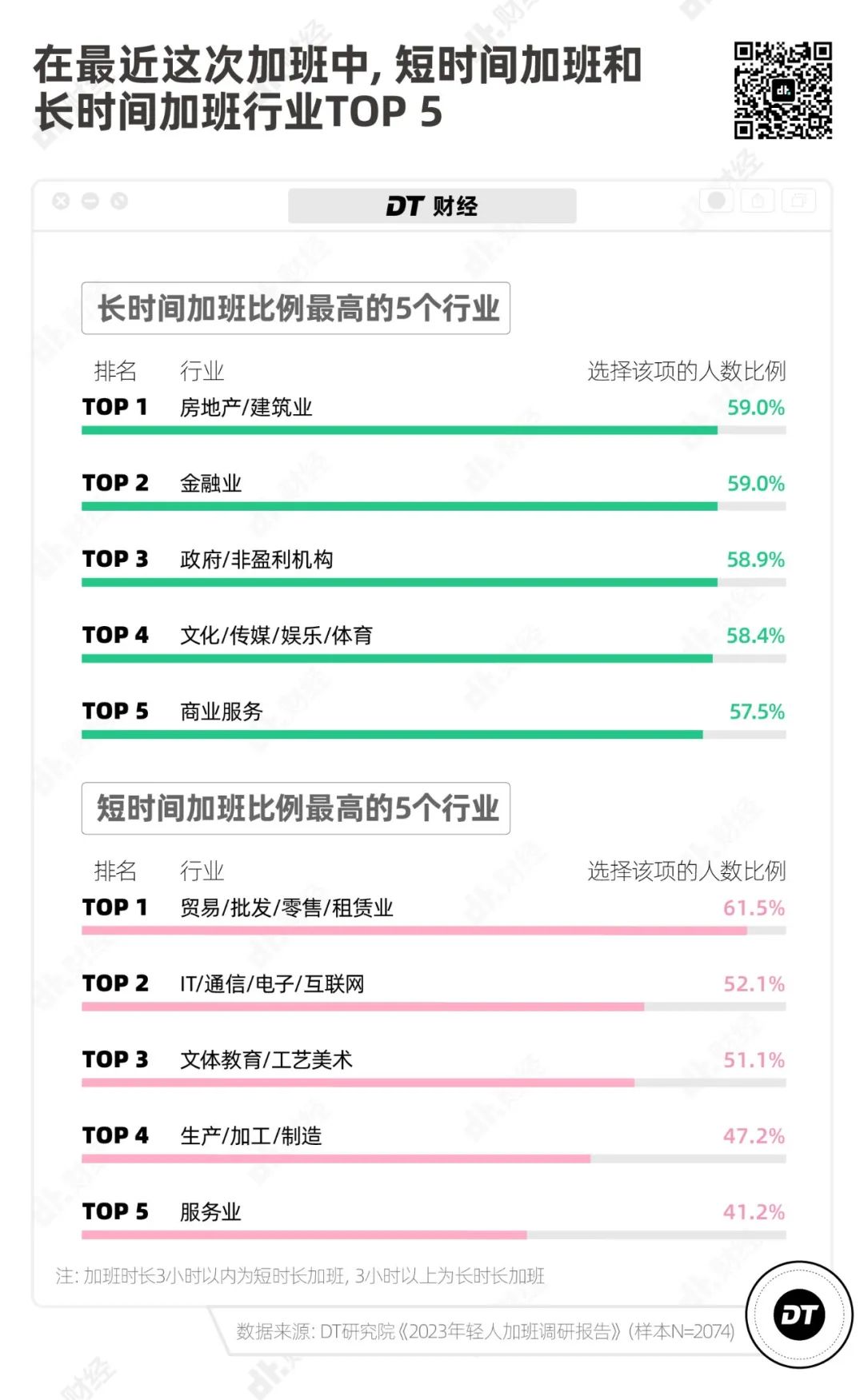

值得提到的是,加班频率高,不意味着每晚都得熬夜、通宵。

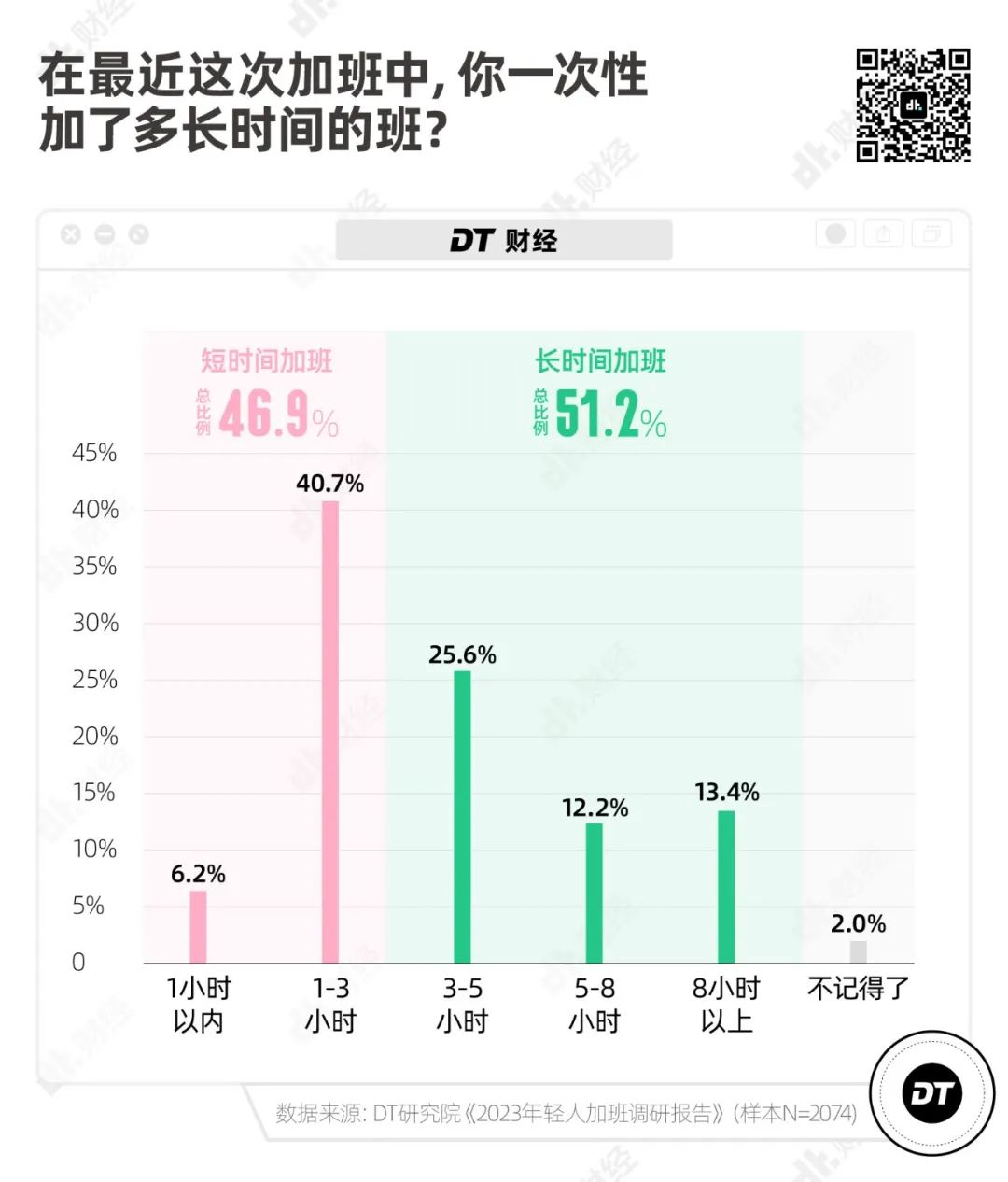

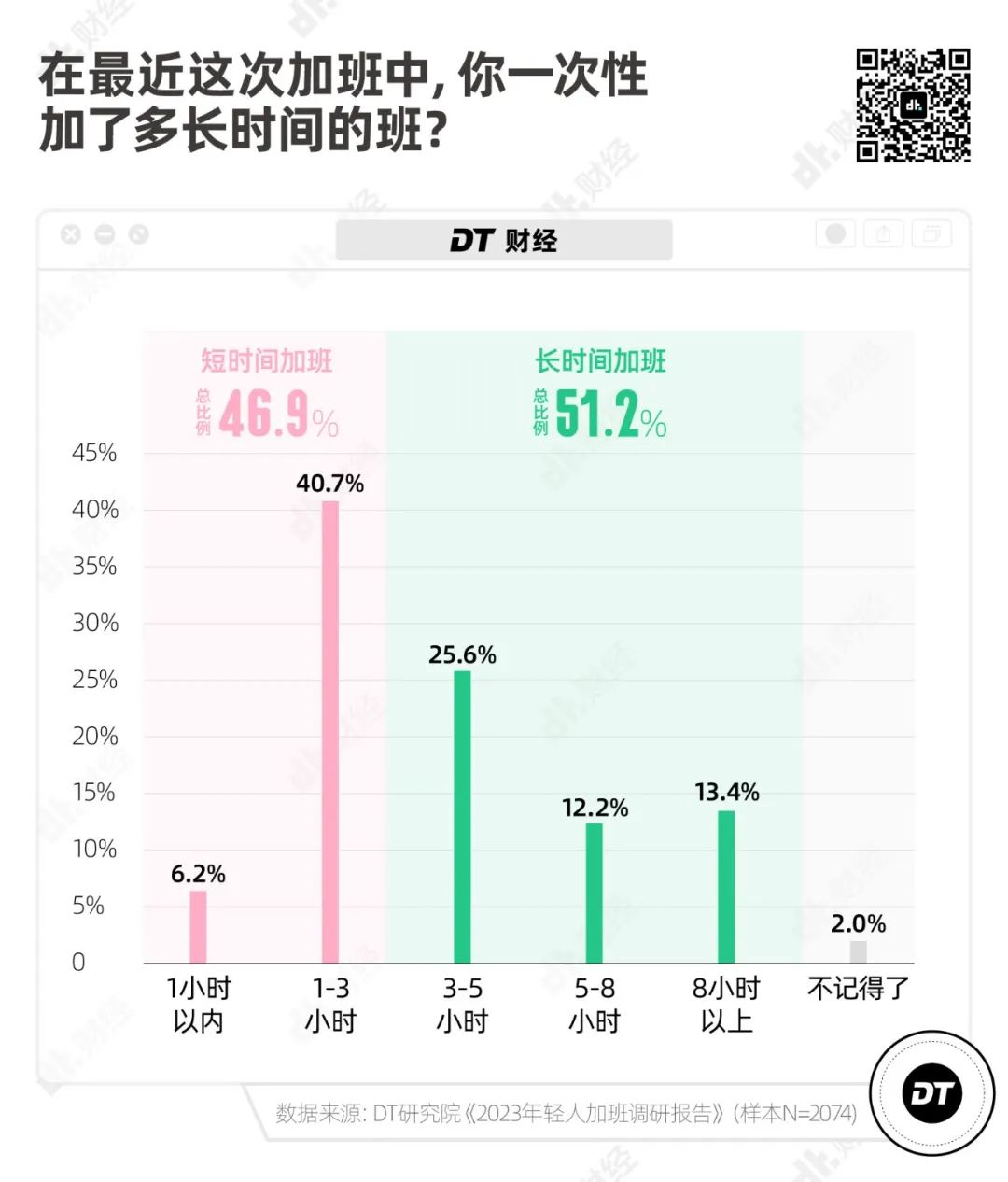

以最近一次加班为例,46.9%的人加班时长在3小时以内,属于短时间加班。51.2%的人加班时长超过3小时,属于长时间加班。

而且每七个人里,就有一个人加班超过8小时,要熬夜、通宵、或牺牲周末休息时间。

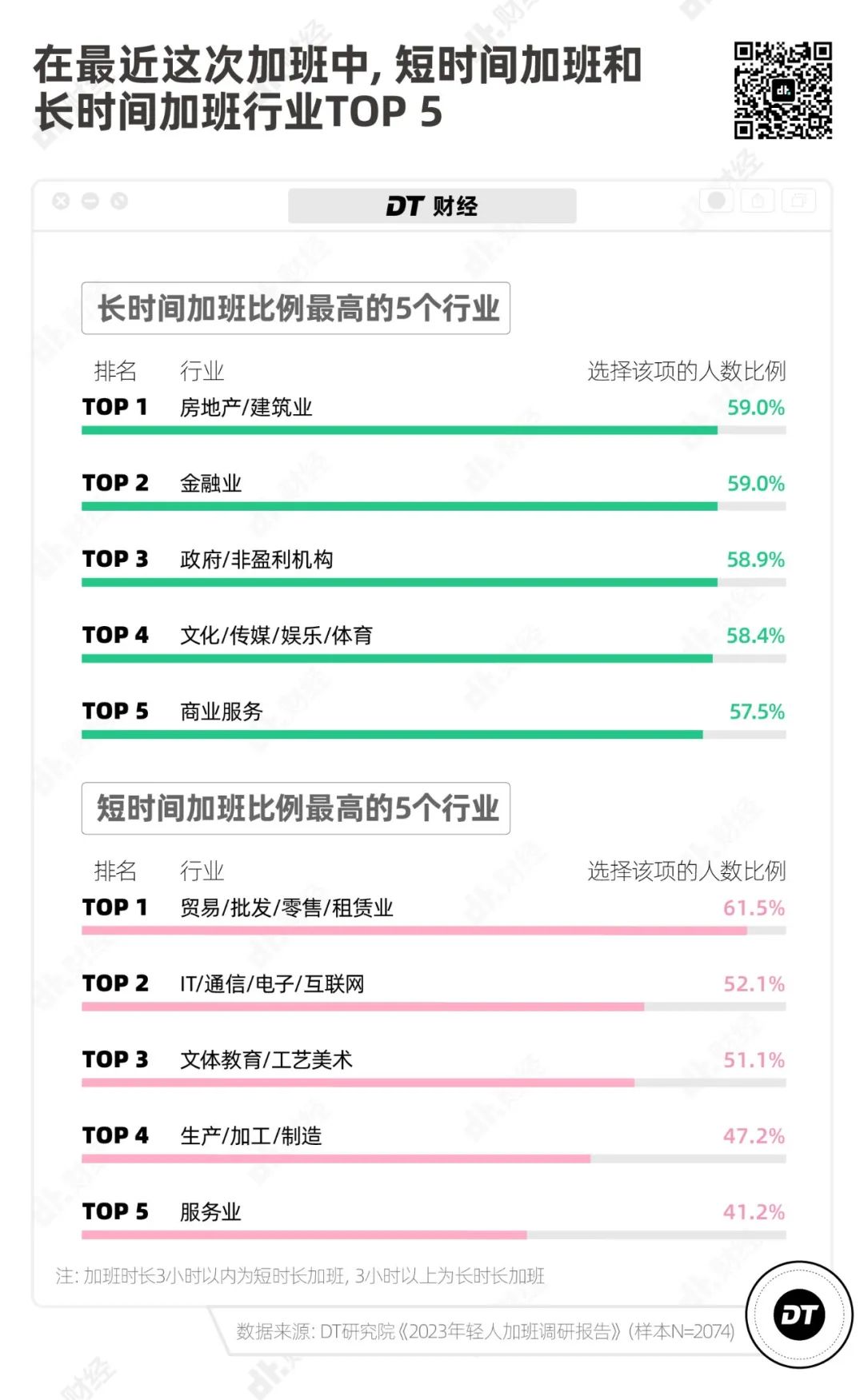

从行业来看,房地产/建筑业、金融业不仅加班频率高,长时间加班的比例也名列前茅。

IT行业虽然是经常加班的第二大行业,但超过一半从业者(52.1%)是短时长加班,基本能赶上最后一班地铁,顺利到家。

超过9成人逃不掉隐形加班,尤其是下班后回复工作消息

理想情况下,打工人都希望“非必要不加班”。但发达的通讯设备,让每个人都尝到了隐形加班的苦。

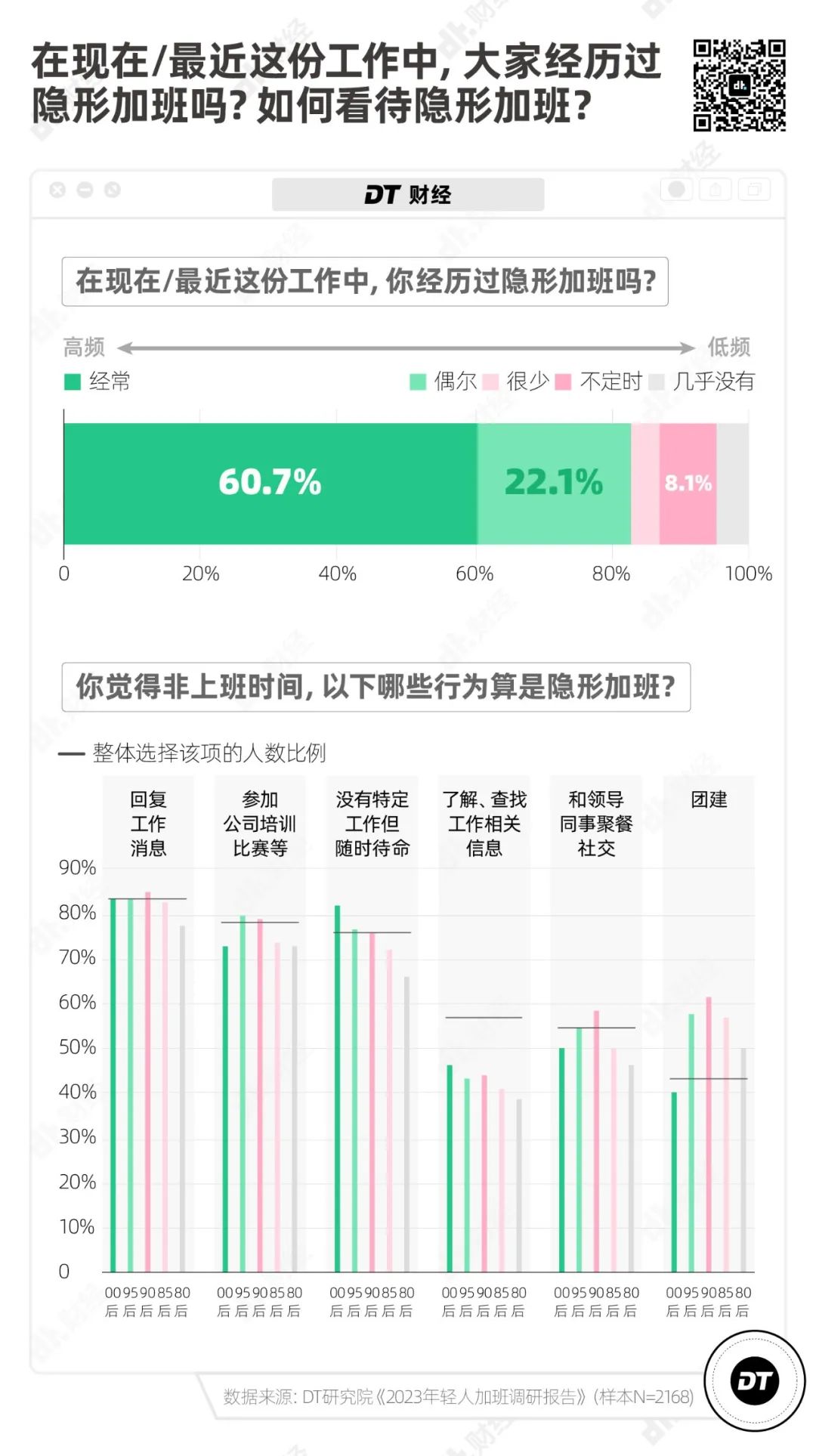

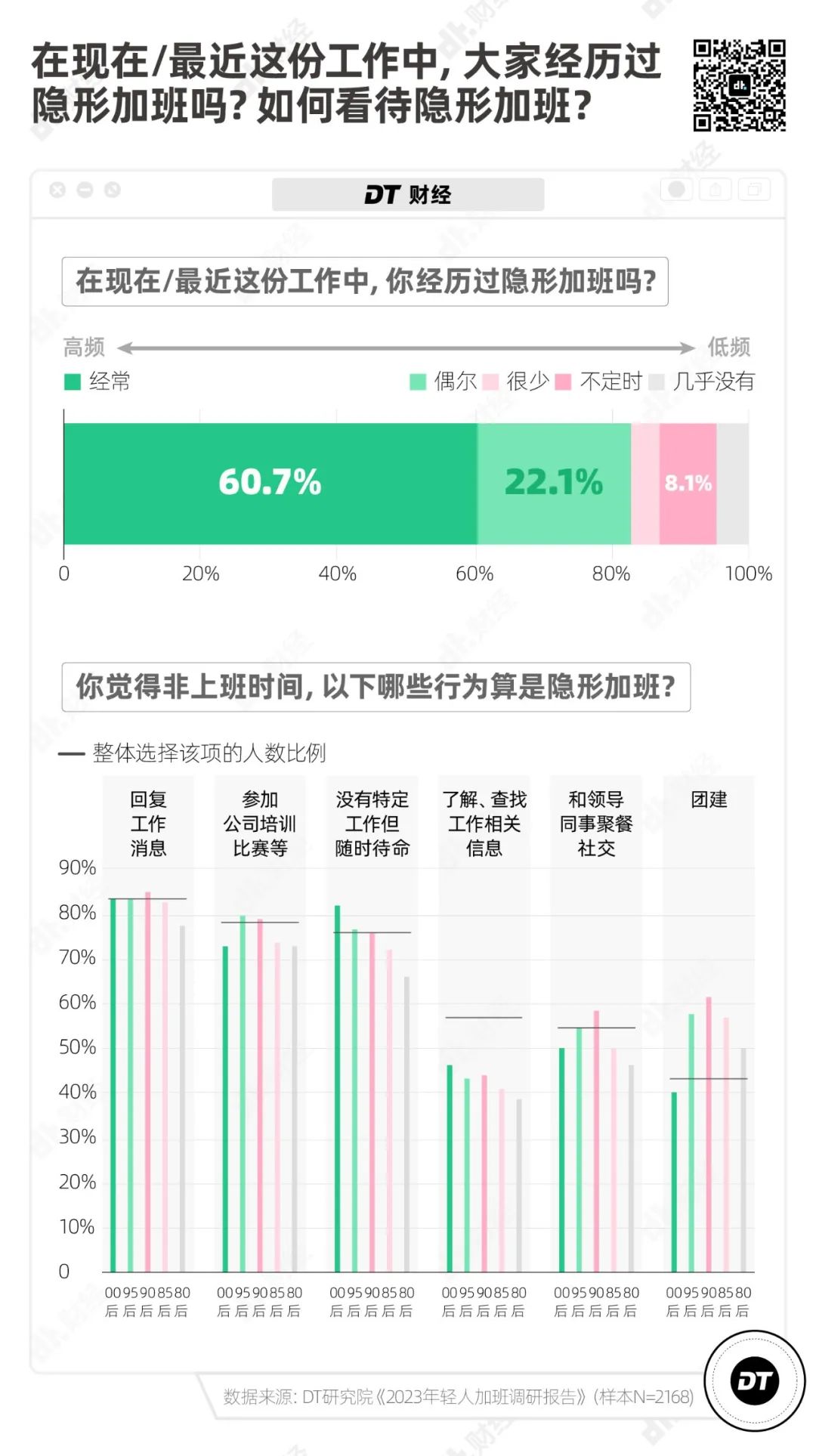

在现在/最近这份工作中,超过9成人经历过隐形加班,其中大约6成人经常隐形加班。

怎么样才算隐形加班呢?

最多人认同的TOP 3隐形加班行为,分别是下班后回复工作消息(83.3%)、参加公司培训/比赛等(77.6%)、没有特定工作但随时待命(75.5%)。

“下班后失联自由”已经成为职场中的奢侈品。DT读者@一颗茶叶蛋在参加调研时就表示,“一年365天,只有过年那7天手机是消停的”。

另外,相比之下,95后和90后比其他年龄段更认同“和领导、同事聚餐”“团建”属于隐形加班。95后@陈珍珠吐槽:“团建还不如上班,去了又要假装social,不去又要被说不合群,好难。”

过去几年,互联网行业的兴起让加班有了多重含义,既可以是工作积极,也可以是一种职场表演学:本可以在白天完成的任务,非要靠加班完成,以证明自己的工作积极、工作量饱和。

但现在,年轻人加班的首要原因是工作量大,不加班无法完成。有73%的人都选择了这点,远超于其他原因。

社交平台上的许多年轻人都因为工作量太大,认为自己的打工生涯进入了一个恶性循环:“工作量太大——天天加班——好累,不想上班”。于是出现了间歇性摆烂和工作倦怠,导致“工作更完不成——工作量显得更大——更得加班——更累,更不想上班”。

领导或同事都在加班、领导暗示要求不能太早下班这两点加班原因虽然排在第三、第四位,但选择比例比较低,还不到选择工作量大的比例的一半。

为了钱或福利加班的时代也已经过去,一方面许多公司加班本身就没有钱,是无偿加班;另一方面年轻人更渴望可以自己掌控时间和精力。

所以在所有的加班原因中,有加班费、有晚餐等加班福利,分别占据了倒数第一、第二。

不过,随着高薪行业越来越卷,一部分高收入人士还会“被迫主动加班”,只为应付严格的考核、保住“赚钱的饭碗”。

在担心不加班会被淘汰这一原因中,年收入50万以上和年收入40-50万人群选择的比例比其他年收入区间更高。

超过一半人因为加班,生活质量下降

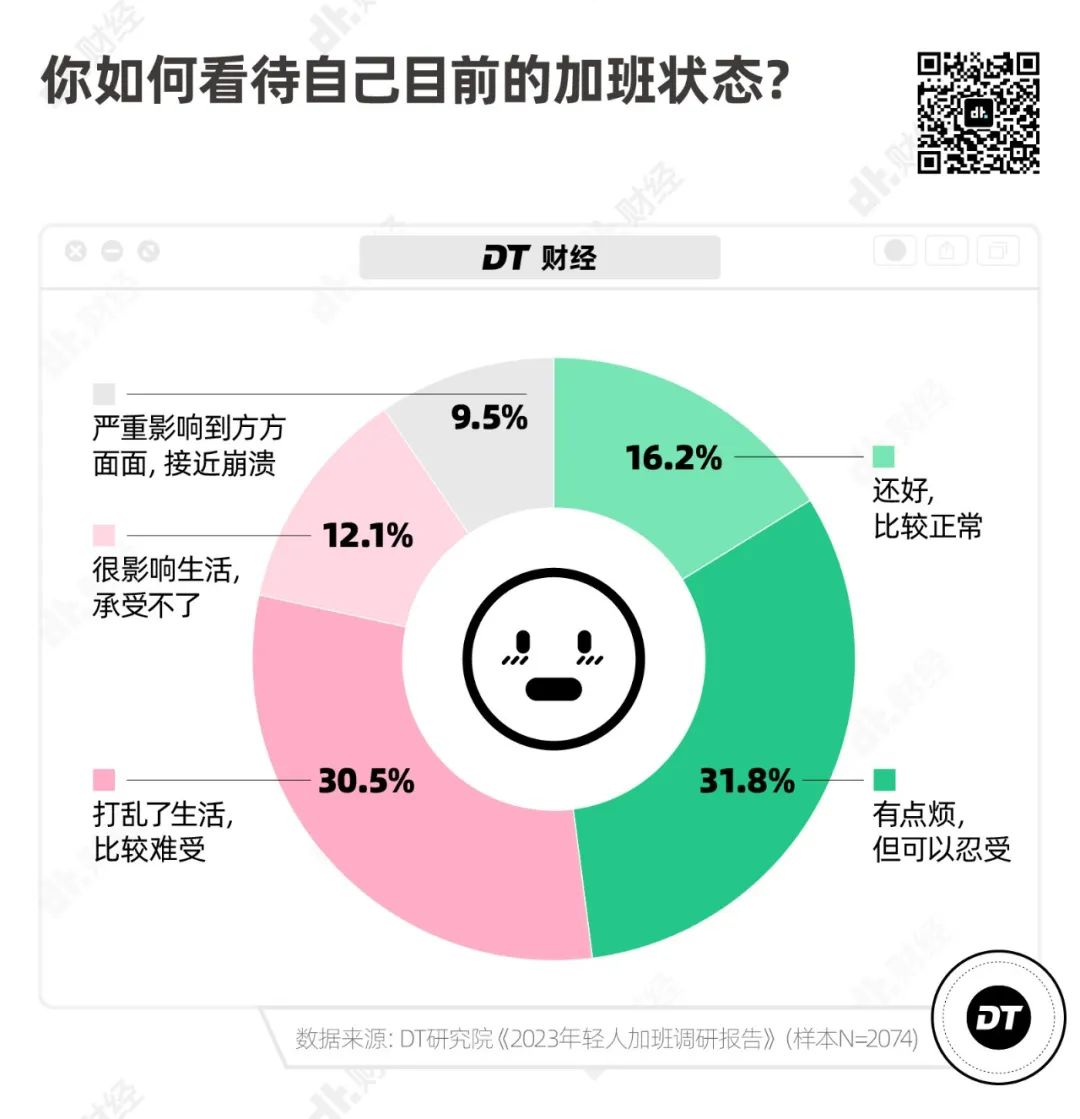

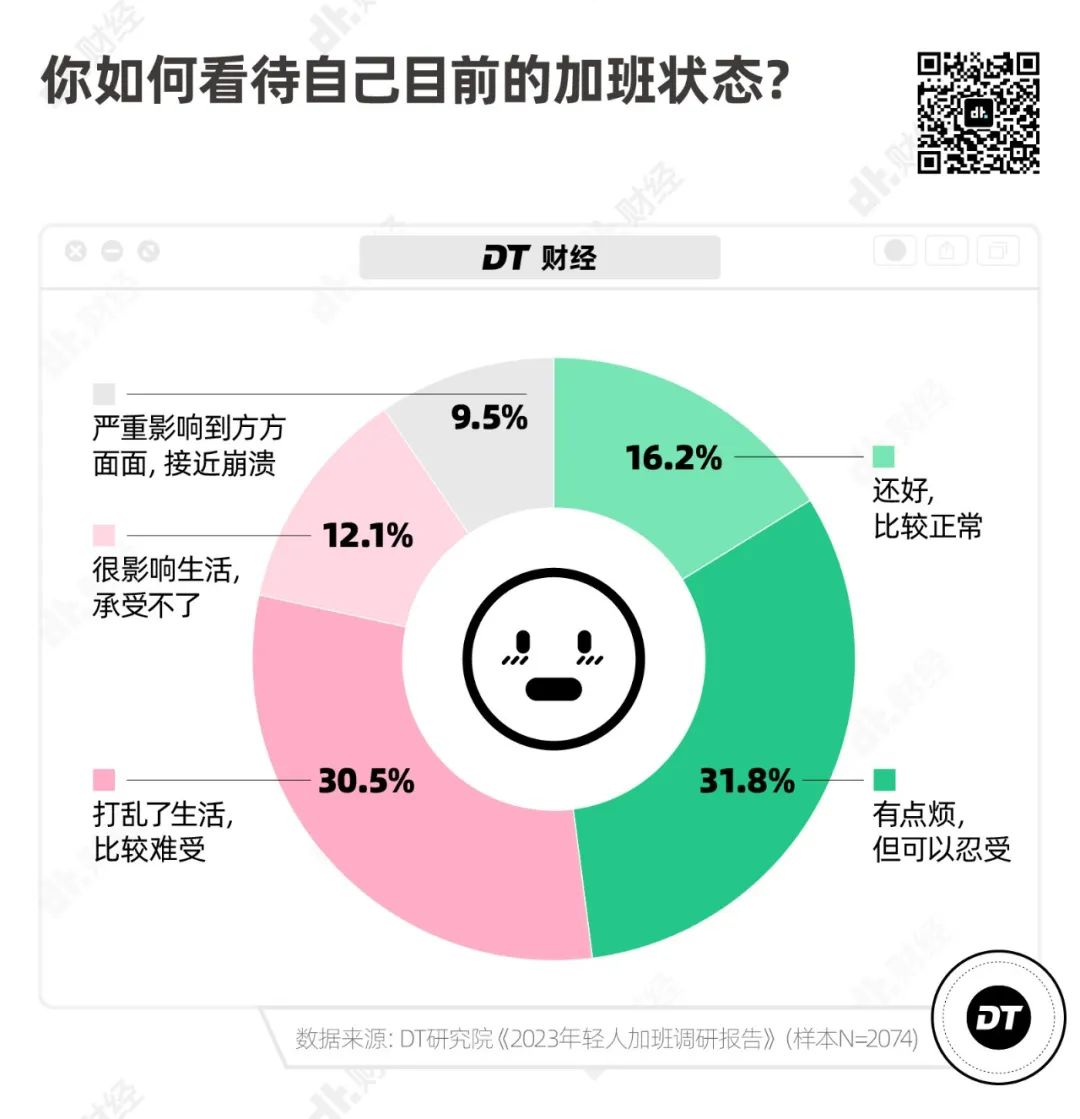

综合考虑加班的频率、隐形加班对生活的侵占、和客观存在的加班因素,超过一半人不太能忍受自己目前的加班状态。

48%的人认为自己目前加班状态比较正常或可以忍受,52%的人认为比较难受、承受不了甚至接近崩溃,对生活造成了一定的负面影响。

新媒体人@皮皮印象深刻的一次加班,就是“明明和朋友约好了晚上吃饭,却不得不在饭桌上掏出电脑,朋友们聊什么都听不见,最后又因为我住得比较远,为了赶地铁只能草草收场”。

然而,面对“没有边界感”的加班,打工人只能出于各种原因被动接受。

虽然社交媒体上有人带头抵抗加班、提倡“拒绝是成年人的必修课”,但现实中接近1/4的人没有回避过加班,只有10.5%的人尝试过直接拒绝、6.2%的人直接离职。

为了能尽早下班,打工人更多的还是push自己提高工作效率(54.8%),或者push领导尽快给出详细的答复、做好向上管理(29.5%),让今日事今日毕。

只有不到1/4、甚至更少比例的人会把加班的活推到明天再说。22%的假装当天做不完、19%假装看不到消息、14%编个理由开脱。

讨厌无偿加班,超9成人条件合适可以接受加班

就像前面提到的,现实中的加班往往是强制规定的无偿加班。当人们抱怨加班,首先是抱怨的是没有钱的加班。

如DT读者@韩芳所说,“多给点钱,加班就加呗,关键是不给钱还让加班”。

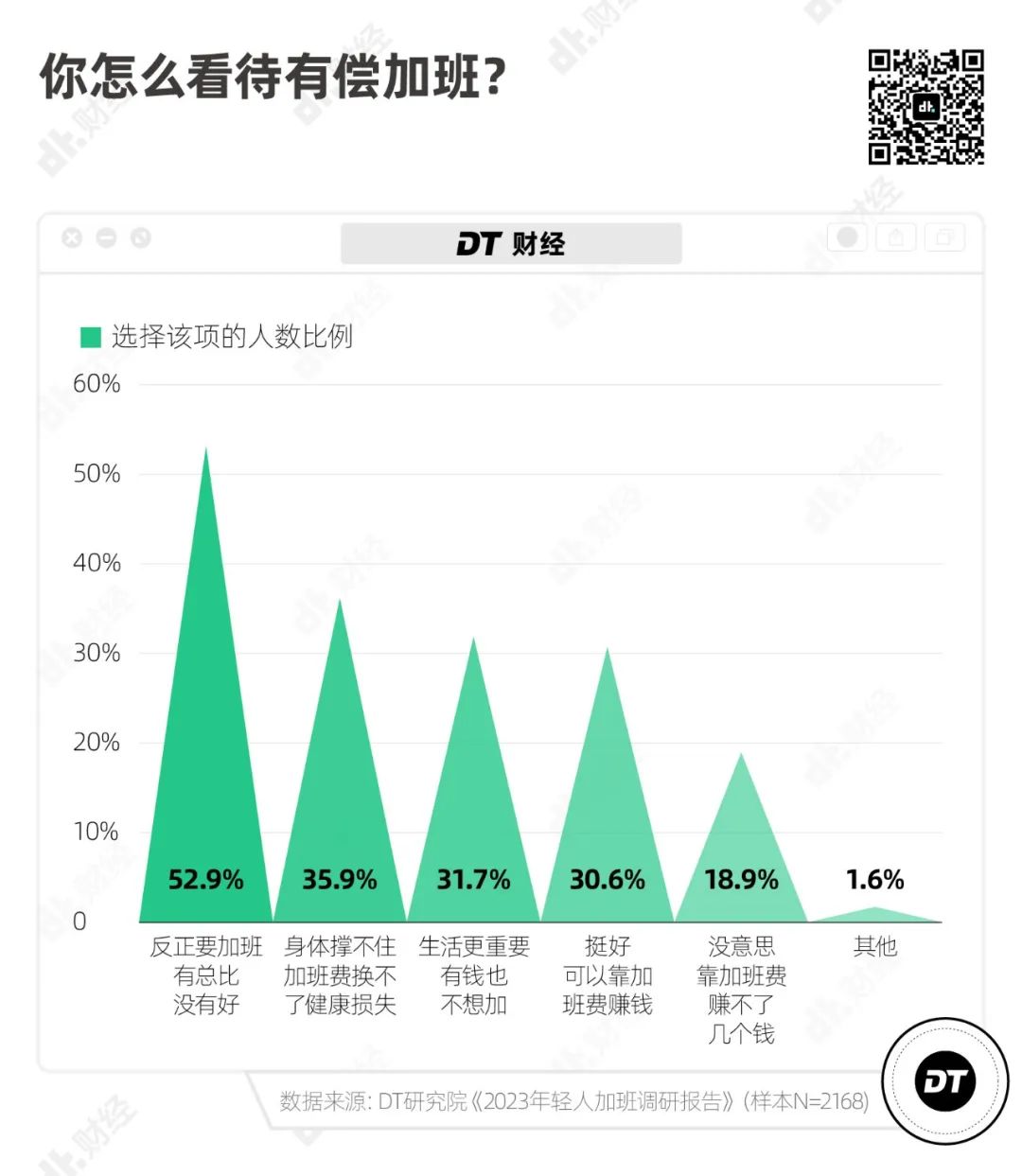

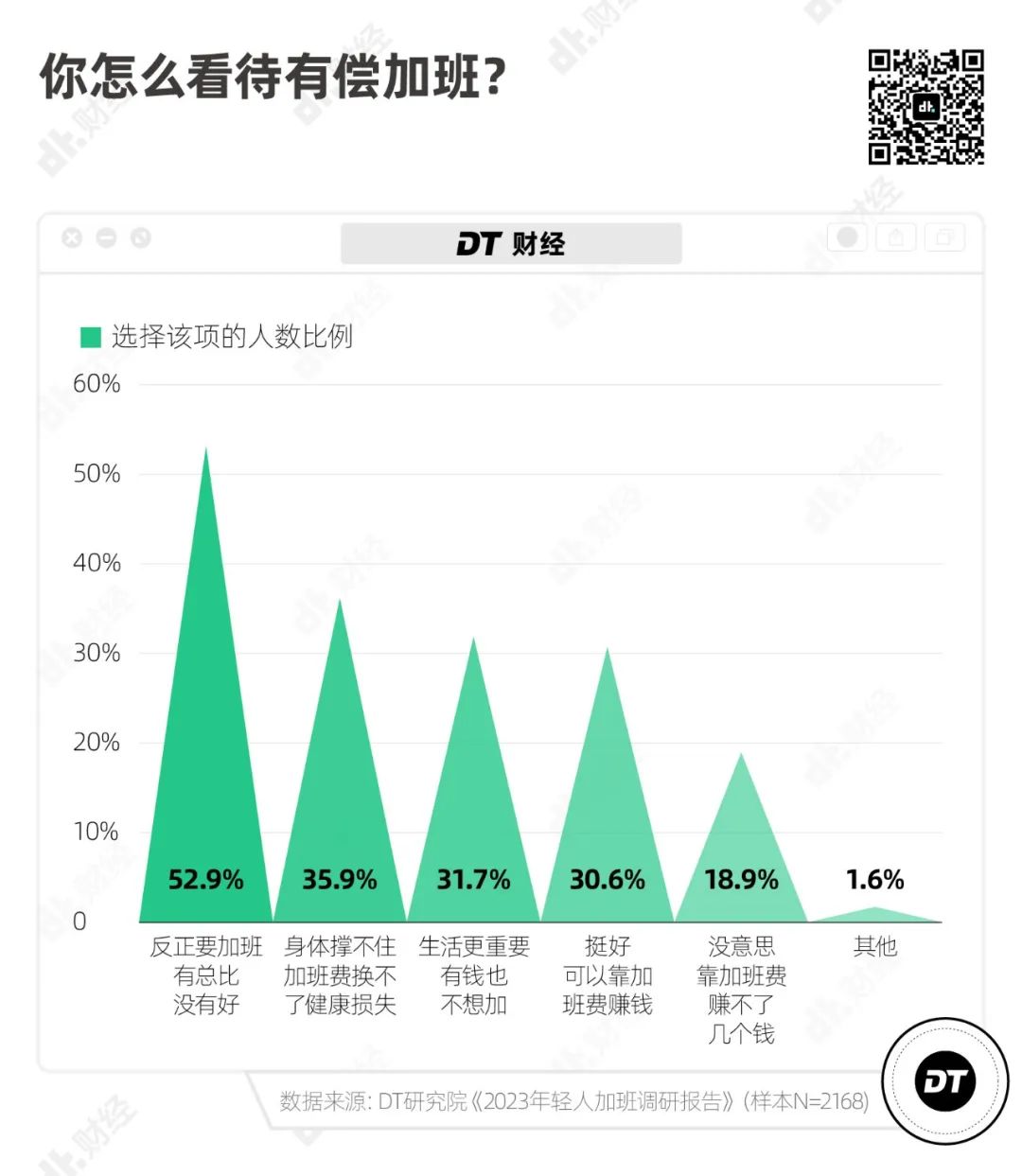

所以,在被问到对有偿加班的看法时,52.9%认为反正都要加班,有总比没有好。还有30.6%的人觉得挺好,可以靠加班费赚钱。

当然,也有35.9%的人觉得身体撑不住、加班费换不了健康损失、31.7%的人认为生活更重要,有钱也不想加。

这一方面是因为人们正在对工作祛媚,工作不再天然具有意义,劳动不一定是在生产价值,生活才让人有主观能动性;另一方面,是因为人们现实中的加班不仅没钱,也没意义,学不到新东西,属于无效加班。

理想的情况下(可以自愿选择是否接受加班的情况下),只有8%的人,无论如何也不愿意加班。反过来说,超过9成人,如果前提条件合适,加班这件事也并不是毫无可谈的余地。

如果是有偿加班,71.6%的人愿意接受;如果可以用加班时间换调休,54.8%的人也可以;如果在攻克对自己未来发展很重要的项目,53.7%的人也愿意接受加班。

此外,00后和95后的确比其他年龄段更愿意接受有偿加班,拒绝在工作上“为爱发电”,拒绝“无偿奉献式”的加班。

一位干过两份实习、现在已经正式步入职场的00后告诉DT财经,“我会加班吗?说实话,会,但我会追求有效加班。比如我在操盘一个任务,为了做得更好,我就愿意加班去研究、去复盘,做一些有规划而且对后续发展有帮助的活”。

“无效加班、领导画饼、做一些根本不知道为什么要做的事情,我肯定是打咩(不要)。”

写在最后

正如在热搜话题#五一当天三倍工资你愿意加班吗#下,一条点赞超过一万的评论写道:“大家讨厌的不是加班,而是没有回报的加班”。这里的回报包括金钱、休息时间、职业发展的收获。

虽然人们对工作的意义常常持怀疑态度,但打工人还是期望无论上班、加班,都有收入、有精神愉悦、有成就感。

如果能拥有这些,那么即使做不到李大钊呼吁的,“我们要闻闻花香,我们要晒晒太阳。八小时工作,八小时休息,另外八小时,我们要留给自己”,也至少兑现了康德在18世纪说过的话:

“人是目的,而非工具。”

选稿:郑闻文