漫画家丁聪可谓家喻户晓,他的父亲丁悚却是个令人感到有点陌生的名字。

20世纪30年代,“小丁”最初是作为“老丁”的儿子而出名的。丁悚曾是沪上知名的艺术多面手,是漫画、摄影、广告、戏曲、电影等领域的“跨界”达人。

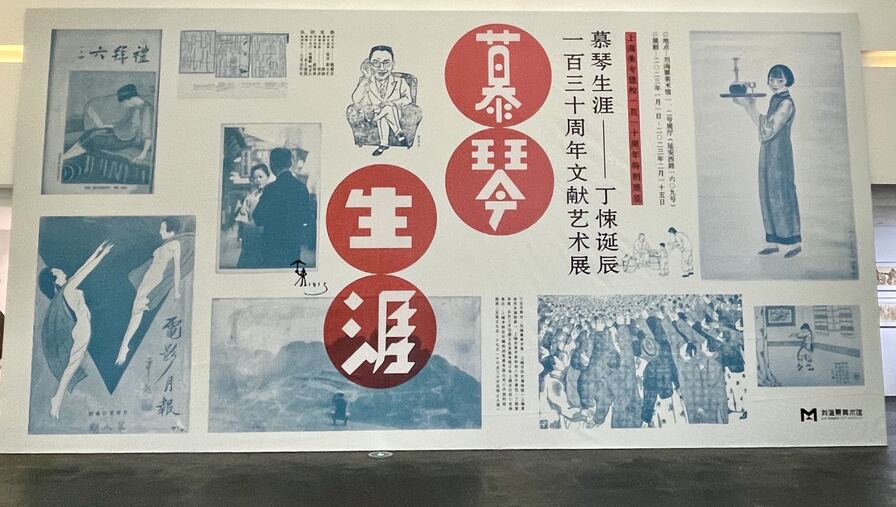

正在刘海粟美术馆举行的“慕琴生涯——丁悚诞辰130周年文献艺术展”,带领观众重新发现这位博采众长的艺术家。

从历史深处打捞“老丁”

走进刘海粟美术馆,仿佛打开了一本有关老上海的图像史,一张张照片、一幅幅画作都与一个几乎被遗忘的名字有关——丁悚。

丁悚,字慕琴,1891年出生于枫泾镇。父亲去世后,13岁的他只身到上海投靠亲戚,在老北门的昌泰典当铺做学徒。因为热爱绘画,他拜画家周湘为师,初攻素描和水彩,后来研习国画。在周湘创办的布景画传习所里,丁悚结识了刘海粟、乌始光等画友。

1913年,他受邀加入由乌始光、刘海粟等创办的上海图画美术院(即后来的上海美术专科学校),出任教务长。执教美专期间,他与江小鹣、张辰伯、陈晓江、刘雅农等美专师生创办了天马会,开启了上海美术界的美展时代。 左起:张聿光、丁悚、刘海粟丁悚家藏

左起:张聿光、丁悚、刘海粟丁悚家藏

丁悚曾受邀担任沪上一些大学与中学的美术教师。后来,他投身商业美术,成为月份牌绘画最早的纵笔者之一。他还为杂志和书籍设计封面,为《申报》《神州日报》《新闻报》等许多报纸绘制了大量漫画与插图。

新中国成立后,丁悚加入中国美术家协会、华东美术家协会、中国美术家协会上海分会,任上海文史馆馆员。

尽管丁悚生前有着丰富的艺术实践,但他渐渐隐入历史,成了“丁聪的爸爸”。刘海粟美术馆馆长鲍薇华告诉记者,丁悚丰富的艺术实践是上海城市文化发展的个体映射,极具研究价值。在筹备此次展览的过程中,策展团队对有关丁悚的文献进行了较完整的搜集和梳理,从历史深处打捞出这位重要的民国视觉艺术大家,希望借此次展览聚合对上海视觉文化感兴趣的研究者,引发思想碰撞。更重要的是,借丁悚的笔头和镜头,向今天的观众展现上海丰富的视觉样式和驳杂的文化趣味,一窥海派文化的鲜活细节。

丁悚《人物镜框》上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)藏

发起中国第一个漫画会

在展厅精心陈列的各种有关丁悚的视觉作品中,最令人过目不忘的是丁悚的漫画。他的签名非常有趣,仿佛一个“束”字撑着一把伞。

丁悚是中国漫画的先驱之一。1909年(清宣统元年),他开始向《图画日报》投稿漫画。他的讽刺画关注民生,一针见血地揭露了当时官场盛行的金钱主义。不久后,丁悚进入周湘开办的中西图画函授学堂学画。周湘认为漫画能够改良风俗、矫正人心,丁悚在后来的创作中一直不忘老师的教导。

丁悚的漫画曾遍及《申报》《时报》《新闻报》《晶报》《上海画报》《社会日报》等上海各家报刊,在长达30多年的漫画生涯中,他创作了千余幅作品。尽管留存至今的作品很少,但透过这些珍贵的画面,他的大胆与辛辣可见一斑。

20世纪20年代,丁悚成为上海漫画界的中心人物。1926年底,他与张光宇、叶浅予、鲁少飞、黄文农等发起中国第一个漫画家团体“漫画会”。

丁悚《自治局议员之金钱主义》刊载于《图画日报》1909年第162期

汪曾祺曾说:“丁悚的画,笔意在国画与漫画之间,这样的画,现在似乎没有了。”时装仕女图曾一度在沪上盛行,它既是一种女子都会生活的说明书,也是大众视觉消费的商品。丁悚的《百美图》《上海时装百美图咏》曾风靡上海,引领一时风尚。画中的女性或写生、或演讲、或游泳、或开汽车、或乘火车,她们不再是传统意义上大门不出、二门不迈的纤弱女子,而是精神盎然、楚楚动人的新女性。

作为文苑常客,丁悚与王钝根、周瘦鹃、陈蝶仙等人交好。曾流行沪上的通俗刊物《礼拜六》和《游戏杂志》的封面画,多出自丁悚之手。他还为作家朋友们的小说绘制精细插图,为其出版的书设计封面。

丁悚的眼里并非只有“鸳鸯蝴蝶”,1919年,上海五四运动的历史现场被相机捕捉了下来。1964年,丁悚将有关五四运动的照片原件捐献给中国革命博物馆(今中国国家博物馆)。在这次展览中,丁悚捐赠的这些照片连同他所绘的时事漫画、西德尼·甘博的北京五四运动摄影等一起展示,展现了中国人民反帝爱国的强烈意志与决心。

五卅惨案发生时,丁悚也用漫画树立了“血泣碑”,批判当局和英方延宕交涉以怠民意,呼吁中国国民对惨案“永矢勿忘”。

丁悚《非拔去不可》漫画刊载于《新民众》1931年第34/35期合刊

丁家的“海上沙龙”

丁悚对新技术十分热衷,用今天的话来说,他是一个“斜杠”文艺青年。

20世纪二三十年代,他经常挎着相机为身边的朋友们拍照,也抓取他认为富有美感的自然风光和都市景观,成为中国摄影史上不可忽略的人物。

1928年,丁悚加入由郎静山、陈万里、胡伯翔等创办的中华摄影学社,简称“华社”,达到其摄影创作的高峰。此次展览中陈列着许多丁悚拍摄的照片以及丁家珍藏的老照片,这些老照片反映的时代趣味为人们了解历史提供了重要的视觉参数。

在画画与摄影之外,音乐也是丁悚人生的一大乐趣。他对上海留声机事业如数家珍,曾收藏有丰富的唱片。百代、蓓开等唱片公司有时会请丁悚作为中间人接洽名角来录唱片。

丁悚(左)与程砚秋(右)1920年左右丁悚家藏

1925年,丁悚一家经多次搬迁后,落户在贝勒路天祥里31号(今黄陂南路847弄)。丁家的客厅丝毫不逊于当年北京总布胡同林徽因家的“太太客厅”,堪称“海上沙龙”。

据丁聪回忆,丁家的一楼是客厅,丁悚夫妇住在二楼,丁聪住在三楼。在弄堂的过街楼里,画家叶浅予住在二楼,张光宇住在19号,他们都是丁家的常客。

丁家是沪上许多艺术家的固定聚会场所,在这里,不论身份地位,也没有繁文缛节,只有海阔天空的聊天和不分彼此的交流。汪亚尘、李毅士、毕倚虹、聂耳等文艺界知名人士,以及周璇、金焰、王人美等电影圈名人等都是丁家的座上宾。

在刘海粟美术馆的展厅里,多张周璇的老照片十分惹眼。在丁家客厅初识丁悚时,周璇只有十二三岁。丁悚赏识周璇的才艺与努力,介绍她参与电台播音,推荐她拍电影。丁悚可以说是周璇成名路上的伯乐之一。丁悚与周璇经常书信往来,两人的友谊一直持续到周璇病逝。

刘海粟美术馆展厅内陈列的周璇照片

另一种意义上的“城建者”

此次展览的策展人、复旦大学新闻学院顾铮教授告诉记者,从酝酿到正式举办展览,策展团队努力了整整6年,767件作品及文献力图展现出这位从枫泾走出来的小镇青年是如何成为上海文艺圈的风云人物的。

丁悚在艺术上活跃的时期恰是各种媒介技术从乱序涌入中国到规则确立的时期,也是上海都市生活和文化消费从兴起到繁盛的时期。商业美术、漫画、电影、摄影成为信息传播的新形式,这些当年新兴的“低”视觉样式与占据优势地位的“高”精英艺术如水墨画、油画等并存于世,共同涌入大众的日常生活,形成视觉生产与消费的新趋势与新现象。

在丁悚的观念里,艺术门类从来没有高低之分。他学习水墨、油画之类的精英艺术,也推动在当时还算新潮的摄影进入艺术门类,同时在商业美术上不遗余力地施展才能。

“丁悚以及同时代艺术家的视觉文化实践,给当时中国现代都市文化的发展和趣味转向带来了很大的影响,为大众打开了眼界,为海派文化的发展做出了自己的贡献。”顾铮说,“丁悚是另一种意义上的‘城建者’,他以开放前卫的姿态,推动了当时蓬勃的艺术生态,并使自己成为都市文化的一部分。重新发现丁悚或许能帮助我们更深地认识曾经的上海,理解今日的上海。”