又是一年中秋赏月日。

古人看月亮靠想象,看到的是流传至今的神话,嫦娥抱着玉兔生活在广寒宫,吴刚在砍桂花树。

得益于航天科技的发展,今天我们看月亮,可以真实地看到月球的山脉、盆地、环形坑......不仅如此,今人还将古人天马行空的想象变成现实,我们的“嫦娥”、“玉兔”真的去过月球,而月球也真有了“广寒宫”。

从嫦娥奔月神话故事,到现在的探月计划,我们对宇宙的追问、探寻从未停止。

这个中秋,让我们一起盘点月球上留下的中国元素和足迹。一、早期给月球地貌命名,全凭个人喜好要说中国元素,先要从“月球地理实体”的命名规则说起。所谓月球地理实体,是指月球上的山脉、盆地、环形坑等地貌形状。早期给月球地物起名字比较随意。第一个给月球地貌命名的是伽利略,他用家乡的亚平宁山脉命名了月球上最高的山峰。此后,天文学家纷纷效仿,用自己喜欢的名字给月球地物命名。在这一混乱命名的时期,月球表面一些明显的地物甚至被起了至少三个不同的名字。

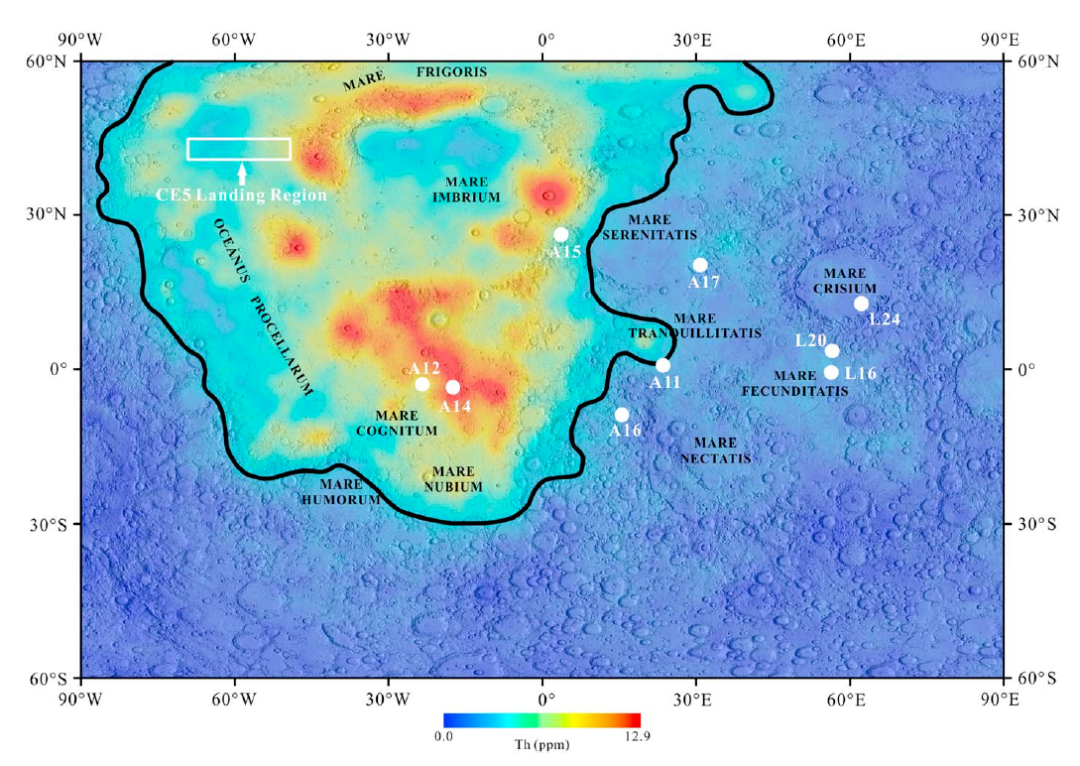

月球高程地形图 (图片来源:NASA)

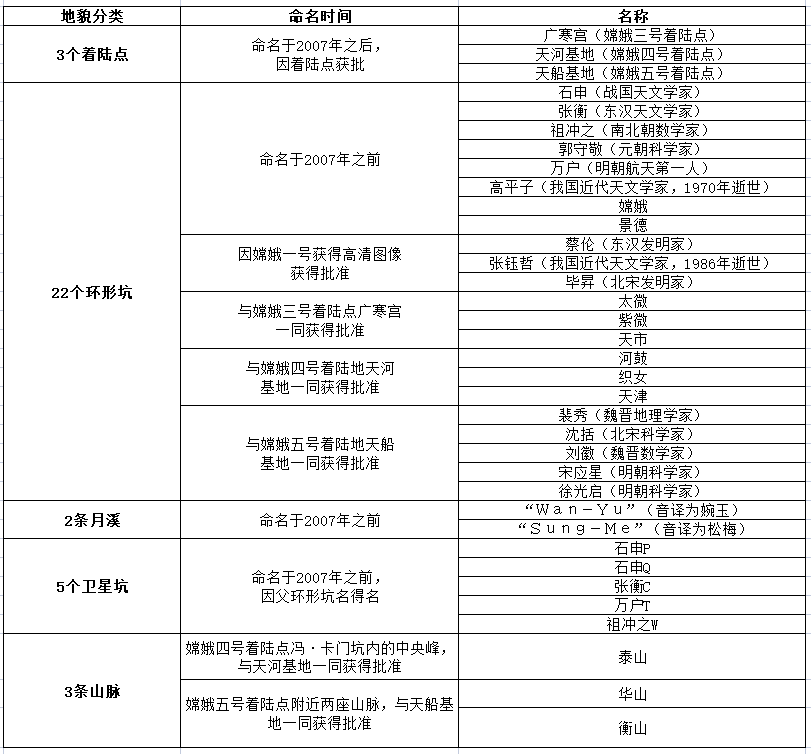

在这个时期,值得一提的是天文学家格里马尔迪和他的导师里乔利神父。他们共同出版了一本书,名字叫《新天文学大成》,书中对月球地物的命名为今天使用的官方命名规则打下了基础。在这本书中,他们用天气来命名大区块(如静海、雨海、风暴洋等),用著名科学家的名字来命名陨石坑。月球上最壮观的陨石坑,如第谷坑、哥白尼坑和阿基米德坑等,都是在这时候命名的。

合成图显示从上空看到的第谷陨石坑 (图片来源:NASA)

早期混乱命名的局面在1919年宣告结束,天文学界成立了国际天文学联合会(International Astronomical Union,IAU),并专门成立了一个月球命名工作组来规范月球地貌的命名。

1935年,还出版了官方命名准则,天文学家也终于不用争来争去了。二、美苏争霸,月球背面的另一次命名争夺在天文学家结束了争夺之后,美苏两国又为月球背面的地貌命名发生过一段时间的激烈斗争。1959年,苏联“月球3号”无人月球探测器第一次发回覆盖月球背面70%面积的图像。随着月球背面的神秘面纱被缓缓揭开,苏联开始用苏联科学家、宇航员和地名等苏联元素来命名月球背面地貌。比如“齐奥尔科夫斯基坑”、“门捷列夫坑”和“莫斯科海”等都是这个时期命名的。由于图片分辨率太低,有些地貌在当时被错误地识别和命名,比如把布鲁诺坑明亮的射纹错认为山脉,还命名为“苏维埃山脉”,当然现在已经被从地图上删掉了。美国也不甘落后。随着美国探测器拍摄照片不断传回,一些陨石坑被以科学家、宇航员的名字命名,比如月球两极附近的陨石坑往往以著名的极地科学家和探险家命名,如舒梅克、南森、沙克尔顿和阿蒙森等。

值得一提的例外是阿波罗盆地,这是为纪念阿波罗任务而命名,而不是使用科学家名字命名。但阿波罗盆地周围的一些小陨石坑是以已故宇航员命名的,包括阿波罗1号失事的宇航员们以及挑战者号、哥伦比亚号航天飞机失事时的机组人员。三、国际标准,共同遵守1935年,IAU(国际天文联合会)定义了官方的命名规则,包括月球的洋、海、平原等17种地形的命名方式。各个国家可以按照官方规则,向IAU申请给月球地理实体命名。不仅如此,所申请命名的月球地理实体本身须具备特定的条件,比如,地物直径大于100米,具有特殊的科学研究应用价值,对其进行命名有助于月球研究及月面测绘等。其次,还要遵守各种起名规则,总的来说,有以下四种命名规则:1.使用有重大贡献的科学家或探险家(最好是天文学家)的名字命名,并且在命名前已经至少去世三年以上。这种方法主要用来命名月球上的环形坑、山脊、一部分海角和山脉。比如哥白尼坑、阿基米德坑、伽利略坑、柏拉图坑等。这一类的命名规则存在很多派生地名,如很多坑链、月溪、峭壁、月谷和卫星坑的名称就由其附近的环形坑的名称派生而来。例如柯西月溪和柯西峭壁就是根据附近的柯西坑来命名的。而卫星坑(环形坑中的小撞击坑)的名称则是父环形坑名+大写的英文字母后缀。这些英文字母后缀通常表示其相对于环形坑所处的方位(A-Z依次排列),例如M,就表示在环形坑的M点方向。2.根据地球上的已有地名命名。这种方法主要用来命名月球山的部分山脉和海角,如阿尔卑斯山脉、亚平宁山脉、高加索山脉等。

3.根据描写天气及其他抽象概念的拉丁词语进行命名。这种方法主要用来命名月洋、月海、月湾、月湖、月沼、平原等与水有关的地形,例如风暴洋、智海、梦湖、虹湾等。4.自主命名。各个国家可以自主命名他们探月活动的着陆点,例如嫦娥三号的着陆点被命名为广寒宫,嫦娥四号在月球背面的着陆点被命名为天河基地,嫦娥五号的着陆点被命名为天船基地。而天河基地、天船基地也和阿波罗11号完成首次人类登月的着陆地“静海基地”,是月球上仅有的三个基地(Statio)。

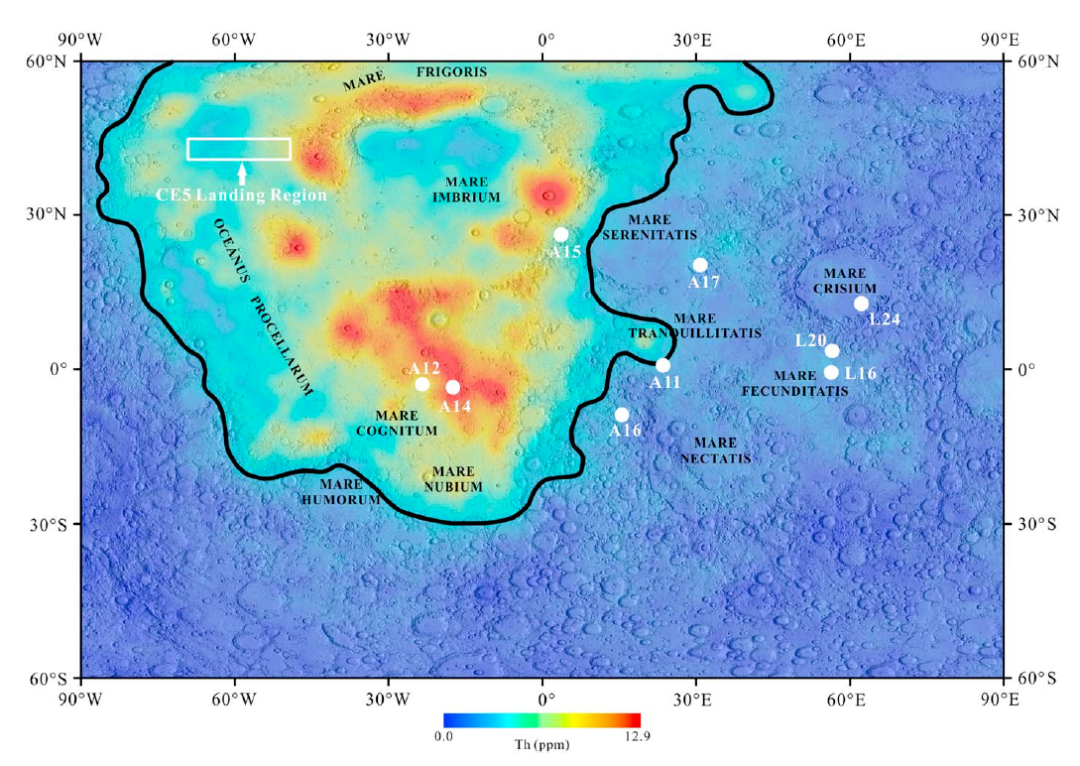

月球正面钍含量分布和嫦娥五号着陆区(白框),A代表阿波罗采样点,L代表月球号采样点,其中A12、14和15也位于风暴洋克里普地体范围内 图片来源:参考文献 [1]

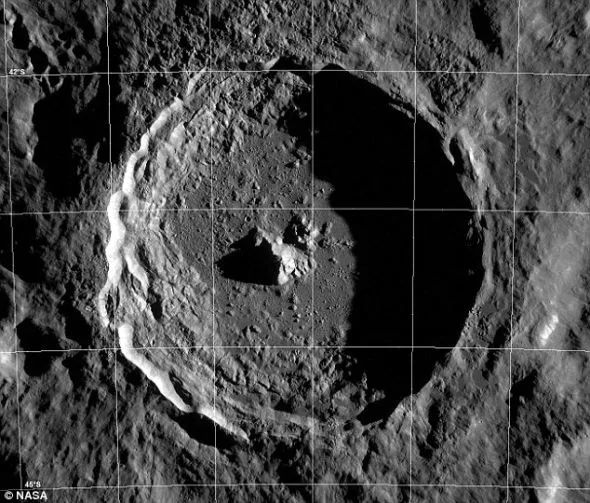

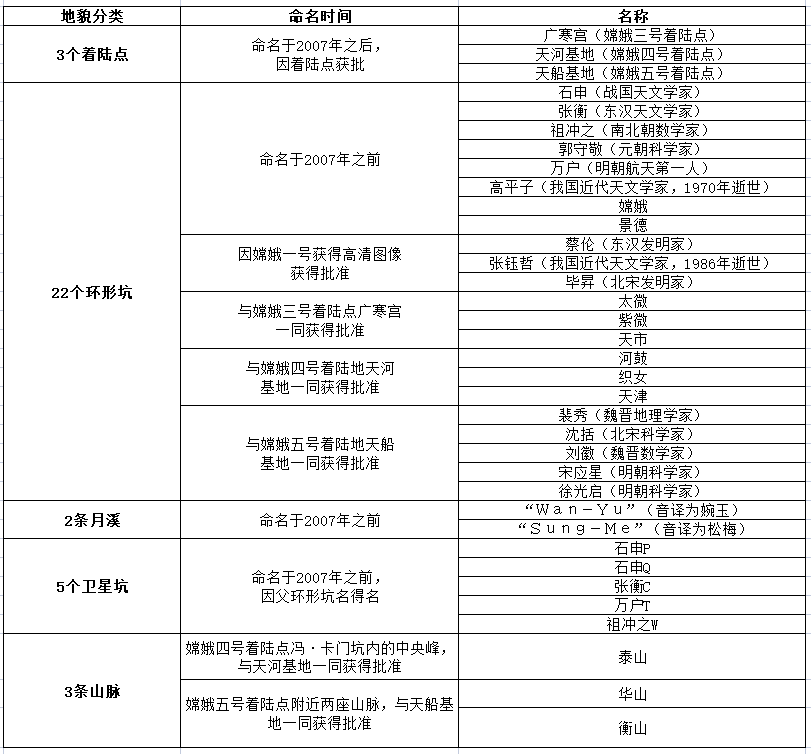

进入21世纪后,新的月球地理发现已经大幅下降,因此命名的获批数量也相应下降。由于申请者还要提供自己的科研发现和地理实体详细信息,这就基本决定了只有拥有探月和相关科研能力的国家才能做到。在当下,对于月球地貌名称的任何一次批准都意味着对月球研究的巨大贡献。可以想见,自主命名就基本意味着有新的月球探测器,这对于任何国家来说,都是一种荣耀。四、月球上的中国名字月球上现有中国地名35个,其中包括3个着陆点、22个环形坑、2条月溪、5个卫星坑和3条山脉。

在22个月球环形坑名字中,以科学家命名的占了14个,这也符合IAU的命名规则。其次是与古代神话相关的名称,占了7个。嫦娥三号着陆后,我国获批了用广寒宫来命名着陆地点,附近三个小型环形坑也被命名为紫微、天市和太微,这开创了使用我国古代天文学体系中的名称命名月球地理实体的先河。值得说明的是,35个中国地名中,有15个是在2007年之前命名的。那时候中国并没有直接参与到月球命名中,而是IAU自行选择的,包括张衡、祖冲之、郭守敬等。还有一些命名则无法确定来源,比如景德环形坑,有人说这是得名于江西景德镇,也有人说这是得名于常见的中国男性名称,目前没有定论。而两条发音为“Wan-Yu”(婉玉)和“Sung-Me”(松梅)的月溪名称,我们也无法确认来源,大概也是中国女性的常用名字吧。2007年,嫦娥一号掀开了我国探月工程的大幕,从此之后,中国加入了命名大军。这之后我国自主申请获批了20个命名。随着嫦娥三号到五号的成功落月,我国命名的月球地理实体也越来越多。

中国月球地物名称 (图片来源:作者自制)

同时,需要说明的是,天河基地附近的天津环形坑,并不是指中国的直辖市天津。天津,意为银河渡口。织女星、河鼓二(俗称牛郎星)和天津四,这三颗明亮的恒星构成了著名的“夏季大三角”,也是牛郎织女传说中的对应星座。巧合的是,这三个环形坑在月面的位置上近似再现了“夏季大三角”这一天文现象,也与中继星鹊桥名称相呼应,共同还原了牛郎织女鹊桥相会的神话传说。未来,我们对月球的探索还会继续深入。在月球上可能还会出现哪些充满中国元素的名字?目前我们无法回答,但是可以确定的是,月球上的中国足迹会越来越多。从前,我们抬头望,满天都是神话故事,是千年之前古人的想象与发问。而今,“嫦娥”奔月,“鹊桥”升空,“玉兔”奔跑,“祝融”落火,“天宫”已成,“北斗”指路,“悟空”火眼金睛。今天的我们抬头看,满天都是神话变成现实的样子,满天都有中国人独有的浪漫。作者|苏子安

参考文献:

[1]Qian, Y. Q., Xiao, L., Zhao, S. Y., Zhao, J. N., Huang, J., Flahaut, J., ... & Wang, G. X. (2018). Geology and scientific significance of the Rümker region in Northern Oceanus Procellarum: China's Chang'E‐5 landing region. Journal of Geophysical Research: Planets, 123(6), 1407-1430.

[2]IAU(国际天文学联合会)网站[3]http://www.faculty.fairfield.edu/jmac/sj/scientists/grimaldi.htm

[4]Gillispie, Charles. C. ed., Dictionary of Scientific biography.

[5]https://m.gmw.cn/baijia/2021-04/25/1302253906.html(新华社)

选稿:李婉怡