绿荫遍野,风暖昼长,新荷绽放,花丛蝶忙。

回忆北京的夏天,不只是一个炎热躁动、汗流浃背的季节,也是一个充满了无穷趣味的季节。文人笔下的夏天各不相同、千姿百态,这大概才是北京真正的夏天。

莫里逊拍摄夏日中的前门。选自《洋镜头里的老北京》

清晨

或者只有北平,才会有这样的夏天的早晨:清凉的空气里斜射着亮而喜悦的阳光,到处黑白分的光是光,影是影。空气凉,阳光热,接触到一处,凉的刚刚要暖,热的刚搀上一点凉;在凉暖未调匀净之中,花儿吐出蕊,叶儿上闪着露光。

——老舍《四世同堂》

黄昏

柳树上知了叫得非常欢实。天越热,它们叫得越欢,赛着叫。整个太平湖全归了它们了。

粉蝶儿、黄蝴蝶乱飞。忽上,忽下,忽起,忽落。黄蝴蝶,白蝴蝶。白蝴蝶,黄蝴蝶……天黑了。

蛐蛐、油葫芦叫成一片。还有金铃子。野茉莉散发着一阵阵的清香。一条大鱼跃出了水面,嗖的一声,又没到水里。星星出来了。

——汪曾祺《人间草木》

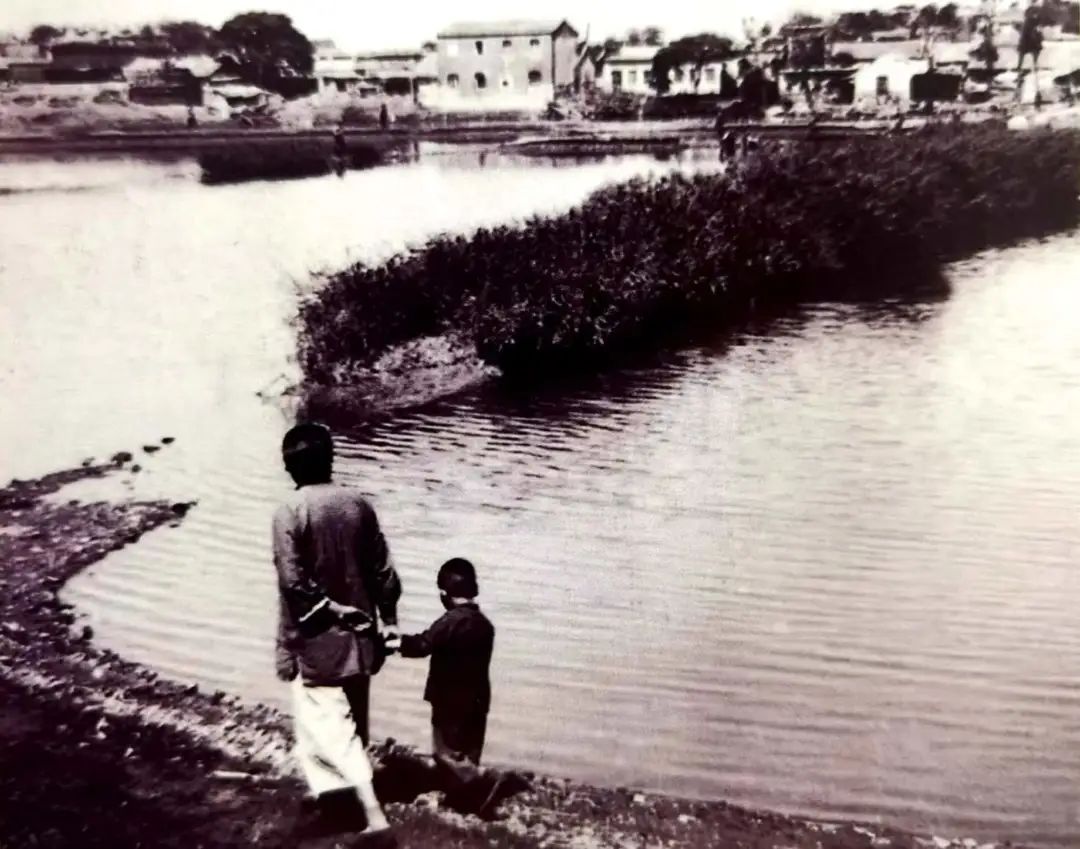

1951年改造前的金鱼池一隅。选自《百年崇文图鉴》

夜晚

好热闹的,听戏是好时候,天越热,戏越好,名角儿们都唱双出。夜戏散台差不多已是深夜,凉风儿,从那槐花与荷塘吹过来的凉风儿,会使人精神振起,而感到在戏园受四五点钟的闷气并不冤枉,于是便哼着《四郎探母》什么的高高兴兴的走回家去。

——老舍《四世同堂》

烈日

天上那层灰气已散,不甚憋闷了,可是阳光也更厉害了许多:没人敢抬头看太阳在哪里,只觉得到处都闪眼,空中,屋顶上,墙壁上,地上,都白亮亮的,白里透着点红;由上至下整个的像一面极大的火镜,每一条光都像火镜的焦点,晒得东西要发火。

——老舍《骆驼祥子》

雨后

最不能忘怀的是“说时迟,那时快”的暴雨:西北的天空忽然乌云密布,一阵骤雨洗净了世间的污浊,有时不到一小时工夫,太阳又出来了,土的气息被太阳蒸发出来,那种味道至今还感到熟悉和亲切。我喜欢看雨后的红墙和黄绿琉璃瓦,雨后赶到北海划小船最写意。

——林海音《苦念北平》

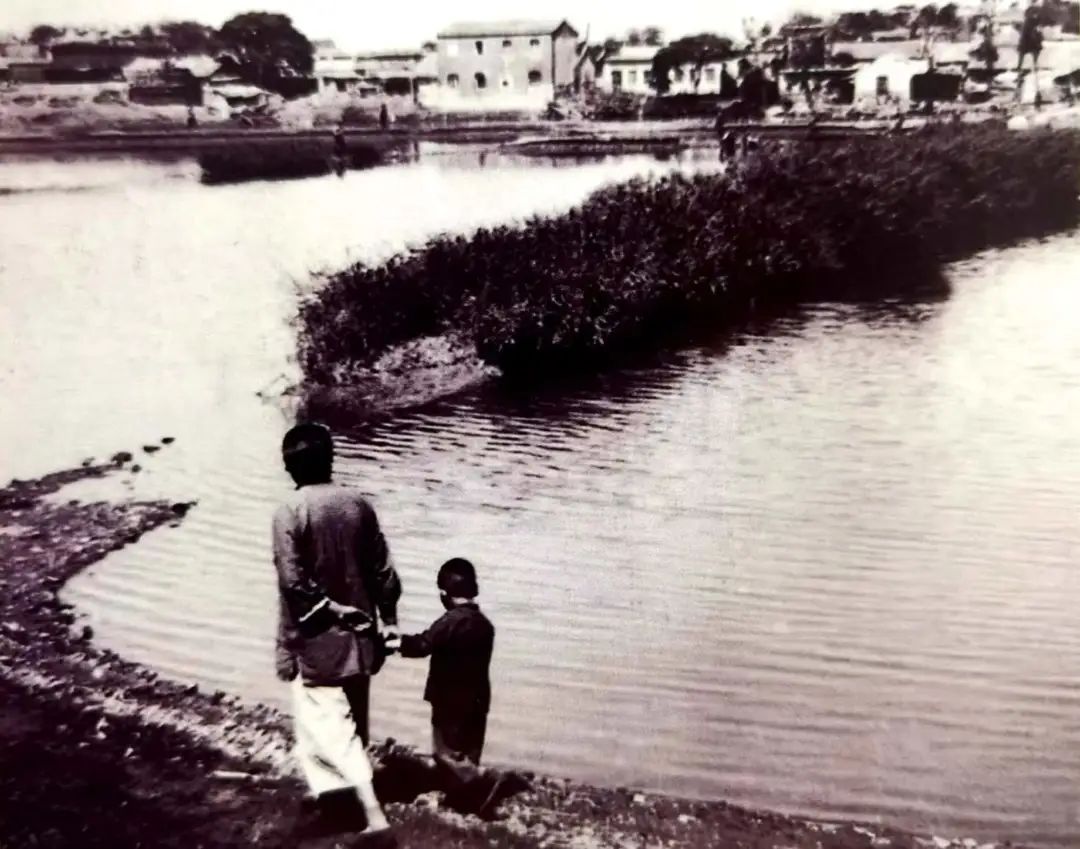

东便门角楼旁的护城河,清末这里还能行舟。选自《旧京图说》

天棚鱼缸石榴树

天棚就是夏天纳凉的凉棚。

假若不愿意出去,中午以后,在天棚底下,架上铺板,铺上凉席儿,或是在躺椅上,睡个午觉,醒来时,找人下上一盘儿棋。夏天卖“冰核儿”的很多,买块冰,冰柜一放,青瓜梨枣的水果,冰上一些,随便吃个闲嘴儿,享受徐来之清风,确是一乐。

——陈鸿年《北平风物》

这几片荷叶动了,一定有鱼儿游过。漂浮水面的荷叶上面一个个小水珠大似墨绿苍穹上许许多多翠绿的明月,在荷叶的浓荫下色调更深了。近边漂浮的青苔使绿水泛黄,而碧空倒映在盆中又使此水变成了宝蓝色。

——林语堂《京华烟云》

盆里的石榴树也有一人高,一棵树上也结十个八个小饭碗大的大石榴。到了七月底,中秋之前,澄黄发红的皮,有的已笑开口儿了,露出里边比豌豆还大,紫红肥美的子儿,太馋人了!真是甜如蜜的甜!

——陈鸿年《北平风物》

莫里逊拍摄夏天里卖芦苇秸杆编织物的手工艺人。选自《洋镜头里的老北京》

四合院里消暑

我在北平,曾经过过三个夏天;像什刹海,菱角沟,二闸等暑天游耍的地方,当然是都到过的;但是在三伏的当中,不问是白天或是晚上,你只教有一张藤榻,搬到院子里的葡萄架下或藤花阴处去躺着,吃吃冰茶雪藕,听听盲人的鼓词与树上的蝉鸣,也可以一点儿也感不到炎热与薰蒸。而夏天最热的时候,在北平顶多总不过九十四五度,这一种大热的天气,全夏顶多顶多又不过十日的样子。

——郁达夫《北平的四季》

那是一天下午,我卧在床上。窗帘垂着,廊下的苇帘也放着,窗外的浓荫,绿水般渗透到屋里来。微微的凉风,和着鸟声蝉声,都送到我耳中。我那时的神志,稍微的清醒一些,觉得屋里洁净无尘,清静得很。

——冰心《奇异的梦》

茶馆里乘凉

什刹海茶座之上,清风吹来,脚底的流水潺潺,眼看碧莲无穷,岸柳摇曳生姿。这里并有将采来的鲜莲蓬、鸡头米、鲜核桃,旁边还有不少卖八宝莲子粥的,来此消夏,真太好了。

二闸的茶馆,是野茶馆,喝茶的人,看的是野景儿,因为住在都市的人,谁看过稻田地啊!一旦出得城来,车马的喧哗,没有了;煤烟的浊气,无踪了;熙来攘往的拥挤情形,不见了。所见的是万里长空,浮云片片。四野碧绿,一望无边。听的是啾啾鸟鸣,看的是野花遍地,一时好像叫人心里痛快不少!

邀上二三知己,雇条小船,大概要走个把钟头。

坐在船上,上面有棚挡着太阳,风生水面,不但暑气全消,而且把绸裤褂吹的飘飘然。如有雅兴,带把胡琴,信口来上一段儿,如果有酒瘾,带点菜来,沽上一瓶酒,光这一行程,就够乐子了!

——陈鸿年《北平风物》

琼华岛 法国人普意雅十九世纪二三十年代拍摄。选自《民国旧影》

夏天的口福

夏天喝酸梅汤,冬天吃糖葫芦,在北平是各阶级人人都能享受的事。不过东西也有精粗之别。琉璃厂信远斋的酸梅汤与糖葫芦,特别考究,与其他各处或街头小贩所供应者大有不同。

信远斋铺面很小,只有两间小门面,临街是一块黑漆金字匾额,铺内清洁简单,地道北平式的装修,进门右手方有黑漆大木桶一,里面有一大百瓷罐,罐外全是碎冰,罐里是酸梅汤,所以名为冰镇。因为桶大罐小冰多,喝起来冰泌脾胃。他的酸梅汤的成功秘诀,是冰糖多、梅汁稠、水少,所以味浓而酽,舍不得下咽。很少有人能站在那里喝一小碗而不再喝一碗的。

——梁实秋《雅舍谈吃》

在太平年月,北平的夏天是很可爱的。

在最热的时节,也是北平人口福最深的时节。果子以外还有瓜呀!西瓜有多种,香瓜也有多种。西瓜虽美,可是论香味便不能不输给香瓜一步。况且,香瓜的分类好似有意的“争取民众”——那银白的,又酥又甜的“羊角蜜”假若适于文雅的仕女吃取,那硬而厚的,绿皮金黄瓤子的“三白”与“哈蟆酥”就适于少壮的人们试一试嘴劲,而“老头儿乐”,顾名思意,是使没牙的老人们也不至向隅的。

在端阳节,有钱的人便可以尝到汤山的嫩藕了。赶到迟一点鲜藕也下市,就是不十分有钱的,也可以尝到“冰碗”了——一大碗冰,上面覆着张嫩荷叶,叶上托着鲜菱角,鲜核桃,鲜杏仁,鲜藕,与香瓜组成的香,鲜,清,冷的酒菜儿。就是那吃不起冰碗的人们,不是还可以买些菱角与鸡头米,尝一尝“鲜”吗?

假若仙人们只吃一点鲜果,而不动火食,仙人在地上的洞府应当是北平啊!

——老舍《四世同堂》

老北京的夏天有着独特而鲜明的意象,它是明亮而热烈的,也是悠闲而舒爽的,有浓荫,有蝉声,有荷影……有市井生活百态,更有说不尽的乡愁。

莫里逊拍摄叫卖酸梅汤用的冰盏。选自《洋镜头里的老北京》

夏日的北京外城东南角楼(2022年拍摄)

作者:选自