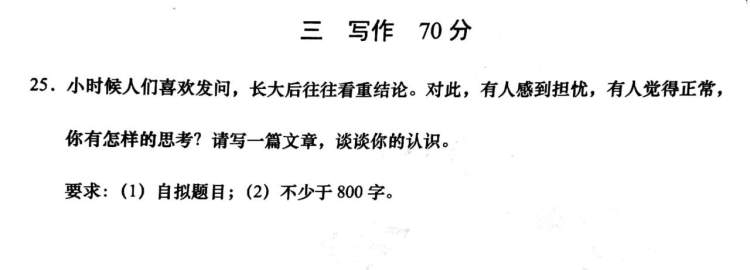

今天(7月7日)上午,2022年上海市普通高等学校招生统一文化考试正式开考。备受关注的2022年上海高考语文作文题新鲜出炉,作文题目如下:

本期新闻晨报·周到《上海会客厅》节目,我们邀请到多位来自文化界嘉宾,就此话题分享他们的经验谈,同时,嘉宾还按照今年上海高考语文作文题写了一篇作文。

文化人的高考写作经验谈

高考作文历来都是每年高考的重头戏,也是社会最为关注的热点话题之一。就今年上海高考作文题目,巴金故居常务副馆长、文学评论家周立民表示,他对中学语文教学和当下高中生的语文学习现状了解并不全面,因此只能从一个写作者的角度而不是语文教育的角度谈几句旁观者言:

从题目本身看,今年上海高考作文题延续了前几年的风格,都是要考生谈“认识”与“思考”,也就是说着重考察学生的思辨及其表达的能力,这对于遭人诟病的我们的教育不培养独立思考能力而言,未尝不是一个提高和进步。考试作文,让人有话说而不是哑口无言,这很重要,在可以有话说的前提下,才能判断一个学生真实的水平和能力,这个题目跟个人成长有关,考生不会完全没有体会,从这一点讲,命题者又是将一个高高在上的思辨性的话题平平稳稳地落在每个人身边,难能可贵。

但是,面对这个题目的时候,我仔细想了一想,如果我是考生,我能怎么写?不免又有些慌乱。我认为我写不好这个题目,这个题目在做出这样的表述或判断时,已经将正反两方面的结论隐含在其中了,我只能按照它框定的思路走,可以发挥的空间特别小。这似乎又偏向于有一个标准答案的作文题。或者说,这个题目是有话说,不过,写得平庸很容易,写出个性来却很难。当然,考试,也许就是这样的挑战吧。

从我的本愿而言,我不大喜欢一个涉世不深的青年人去滔滔不绝地讲大道理,它总是让我怀疑这是“空谈”,而一个夸夸其谈的作文题目,我不喜欢甚至讨厌。我更喜欢他们能谈出自己深刻的印象、感受、体验,这才是我们的文字葆有勃勃生机之处,而不是连哲学家、作家也谈不出多少新意的道理、观点,以至让他们榨干鲜活的生活体验和丰富的审美感受。由此而言,我这个外行甚至在想,我们每年的高考作文题目何必非要去比酷比玄比深刻,就直白白地来一个“一件小事”又能怎么样呢?

就今年上海高考作文题目,知名作家、评论家、制片人简平分享了自己写作的切入点:

小时候天真无邪,对世界充满好奇,因此常常发问,而长大后由于各种原因,却不大发问了,宁愿接受结论,因为世界上的确有许多结论已放在那里,无需再发问了。这很正常。但是,这却更加令人担忧,因为第一,现成的结论并不一定正确,或者需要修正、补充;第二,不再发问,意味着好奇心的丧失,而好奇心正是想象力和创造力的来源。在我看来,诘问永远是推动人类发展的不能缺失的智慧,勇气和力量。

资深媒体人、《新民周刊》主笔姜浩峰表示:

我身边喜欢发问的成年人和老年朋友也不少,轻易对事物下结论的年轻人也大有人在。相信现在的高三学子中就有不少愿意下结论的,不如就此在作文里发发议论吧。个人感觉,这个题目需要写作者有一定的思考深度,对于高三学生来说,这是人生大大命题。单就高考考场上发挥来说,审题清晰,条分缕析——对少年之问,成年之论,发表下个人观点,即是一篇合格的作文。

我的高考作文:思想之树长青

何振华:资深媒体人、上海作家、杂文家、评论家

小时候的人们喜欢“发问”,长大以后往往看重的是“结论”。对此,有人感到担忧,有人觉得正常。在我之见,一个人、一个整体、一个社会,任何时候都不能停止思想,不能犯经验主义的错误,不能自己让自己的思想活力止步于已成“结论”甚或“定论”的窠臼。

我想到了于光远先生。1998年,在纪念真理标准问题讨论20周年前夕,在北京史家胡同,于老与我有过一次长谈。“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”于老曾墨笔手书王安石这三“不足”名言赠我。如果于老健在的话,前几天的7月5日是他的生日。(全文见下图)

还记得你自己那一年的高考作文题吗?如果你是考生,你会怎么写呢?欢迎在本文下方留言和我们分享你的故事和评论。

来源:周到上海 作者:严山山