周四,英国伦敦国王学院在《柳叶刀》上发布了全世界首个关于奥密克戎后是否会患有“长期新冠”(Long Covid)的研究。

“长期新冠”又被称为“新冠后综合征”,或是“新冠后遗症”,这一概念最早出现在2020年5月,由伦敦大学学院教授Elisa Perego在社交媒体上提出;而世界卫生组织在2021年10月确定了其临床病例定义:“在染疫后3个月内至少出现一种症状,持续至少2个月,并且无法由其他诊断解释的情况”。

疫情暴发近3年,“长期新冠”的问题逐渐显现。那么,它有哪些症状?影响了多少患者?疫苗又是否有效呢?

奥密克戎产生的长期症状风险较低

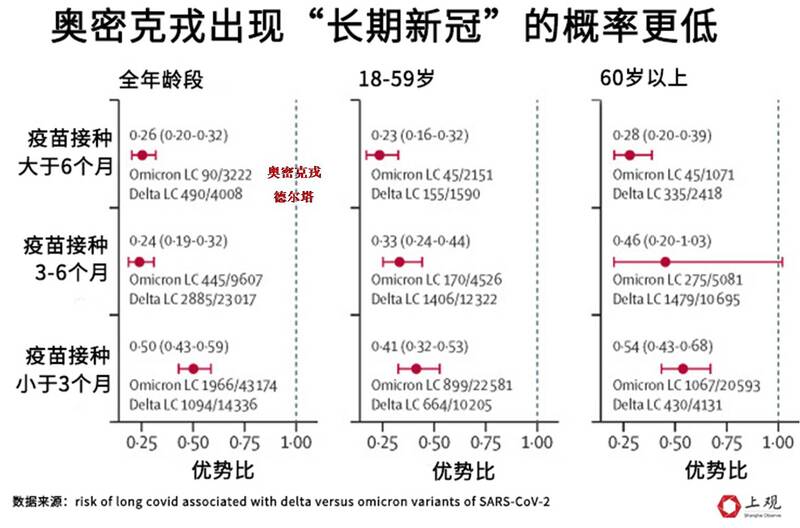

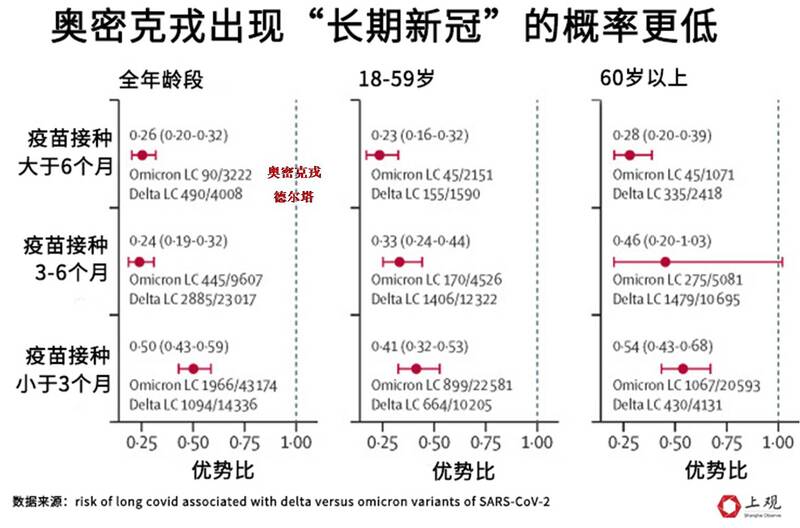

最新研究中,英国伦敦国王学院的研究者分别观察了5万多名奥密克戎病毒感染者,与4万多名德尔塔病毒感染者,奥密克戎导致“长期新冠”的概率相对更低,有4.5%的患者出现后遗症,是德尔塔概率的一半(10.8%)。

要强调的,这是在两者都接种了两剂(及以上)疫苗前提下的比较,研究者表示,没有足够数据评估未接种疫苗的人产生长期新冠的情况。

另外,尽管感染奥密克戎产生的长期症状风险较低,但目前奥密克戎导致“长期新冠”的时间范围还处于未知阶段。而在症状表现上,也尚未有研究表明奥密克戎与其他毒株有较大差异,对儿童的长期影响也尚没有评估。

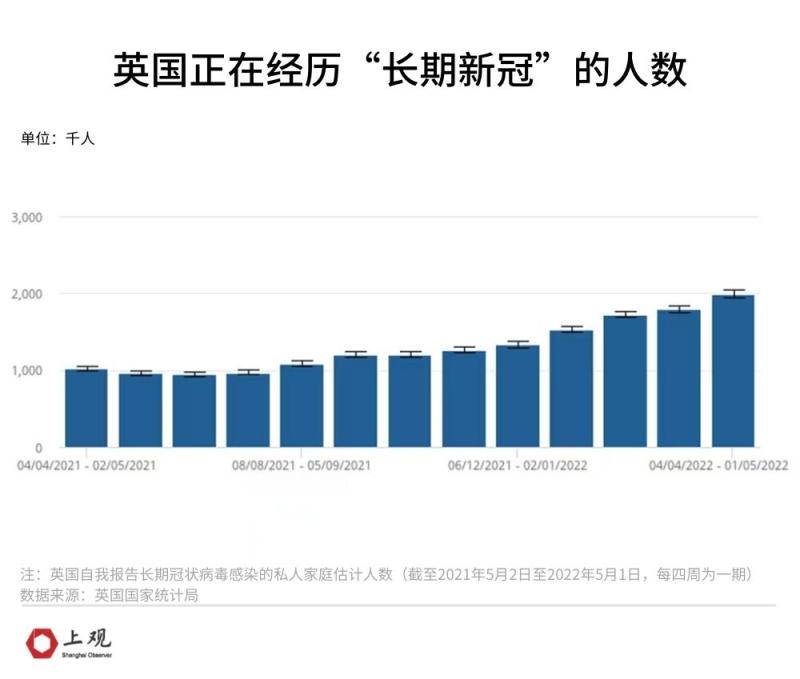

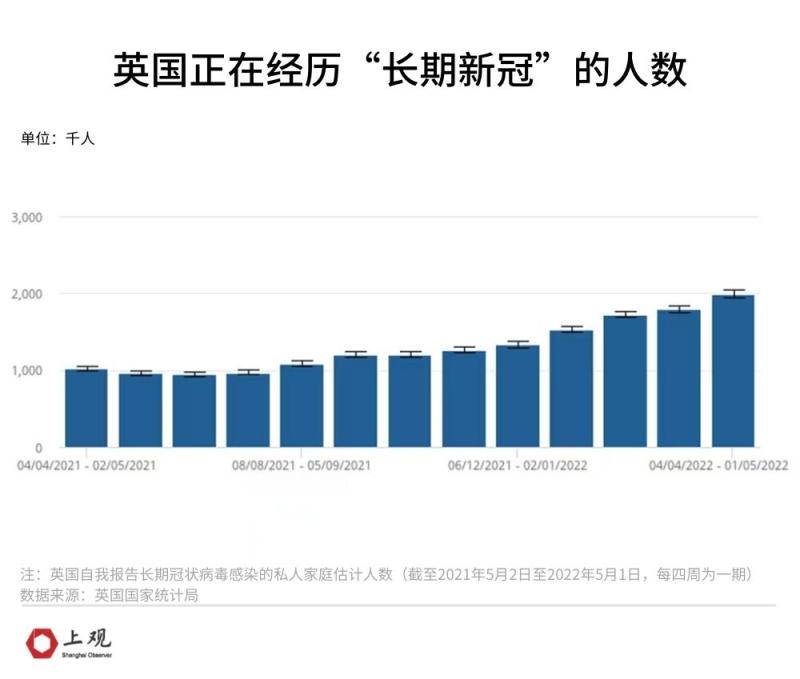

值得注意的是,研究者表示,由于感染奥密克戎的人数更多,“长期新冠”的绝对患者人数也会相应增多。而截至2022年5月1日,英国估计有200万人正在经历“长期新冠”,约占总人口的3.1%,约占累计确诊病例数的9%。有42%的患者已持续至少1年的时间,持续了至少两年的比例也达到19%。

最常见的症状为极度疲惫

在新冠病毒的检测上,不少“长期新冠”的患者已经是阴性,也不具备传染性,那么,如何判断一个人患有“长期新冠”呢?具体表现为哪些症状?

根据哈佛公共卫生学院等学者的研究,在其观察的4万多名患者中(皆为2021年前感染),有80%的患者在确诊4周后至少患有一种后遗症。

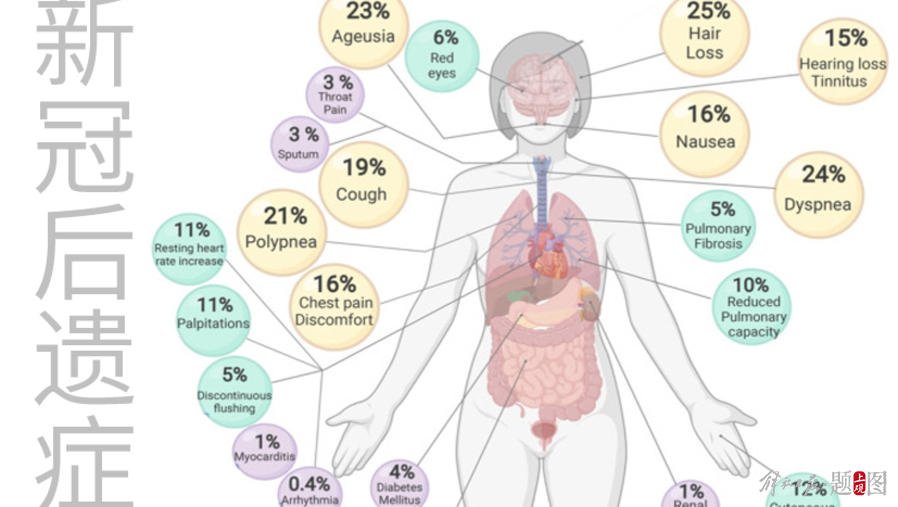

其中,最为常见的五种后遗症分为极度疲惫(58%)、头痛(44%)、注意力障碍(27%)、脱发(25%)与呼吸障碍(24%)。

而根据“患者主导的研究合作组织”(Patient-Led Research Collaborative)发布的报告,在其观察的3762名患者中(为2021年前感染),只有6.8%的患者在4周内康复,而其余93.2%的患者都存在或多或少的后遗症。

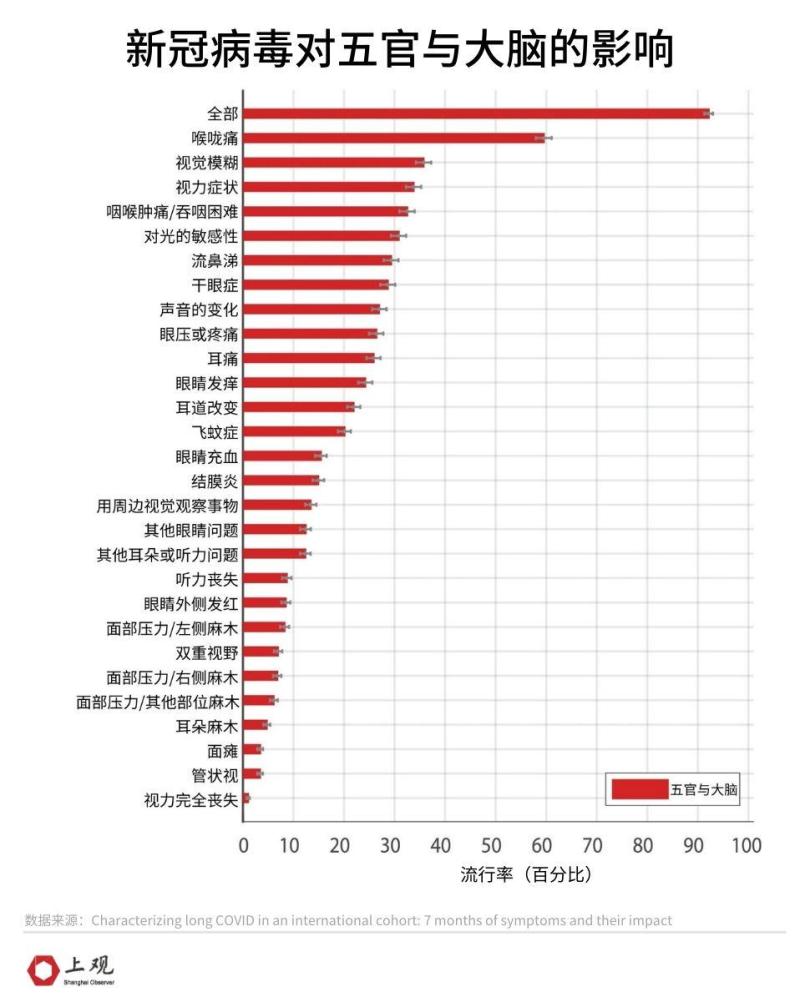

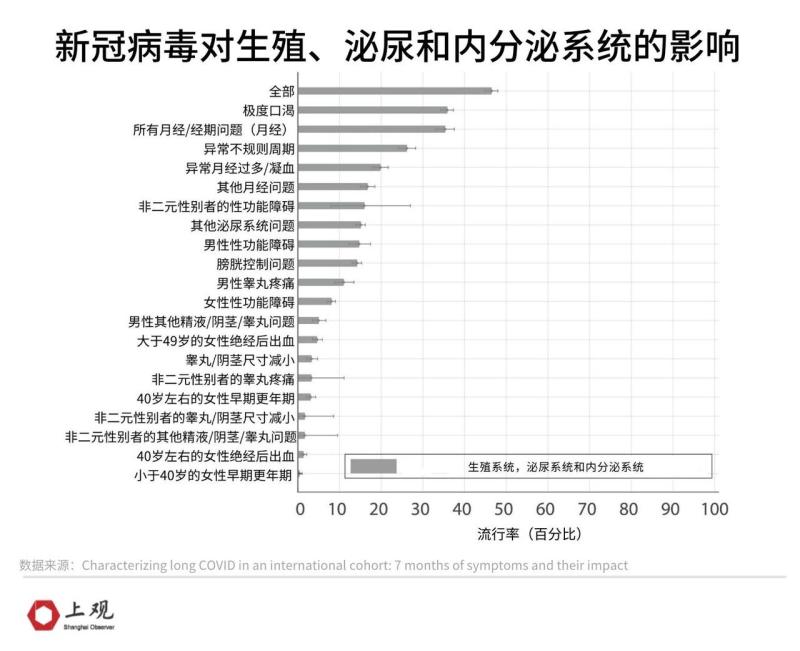

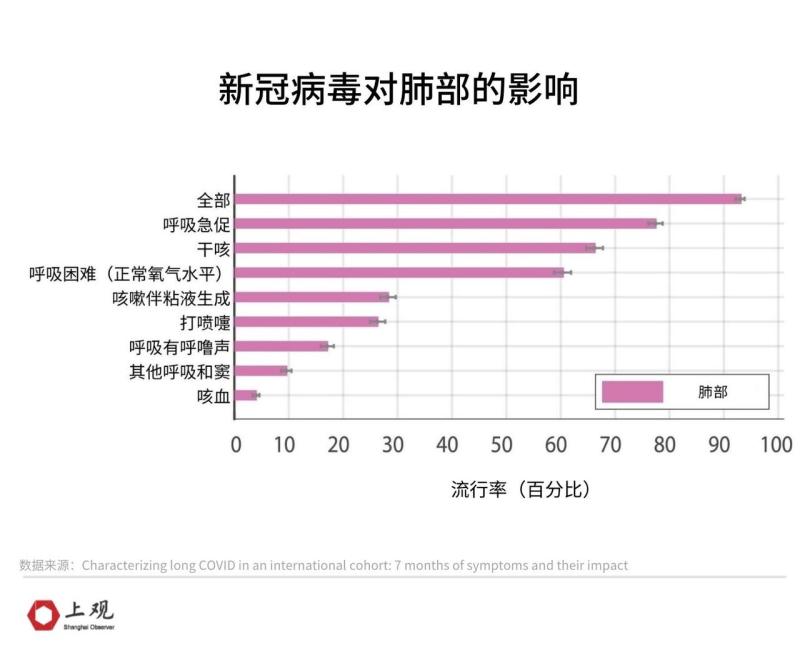

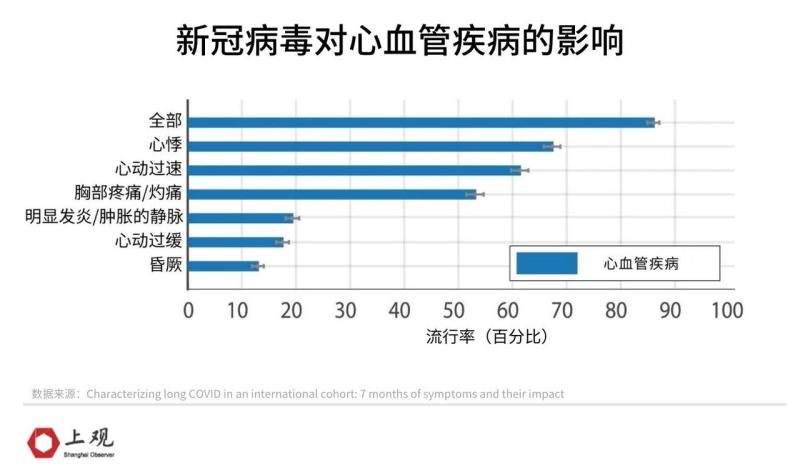

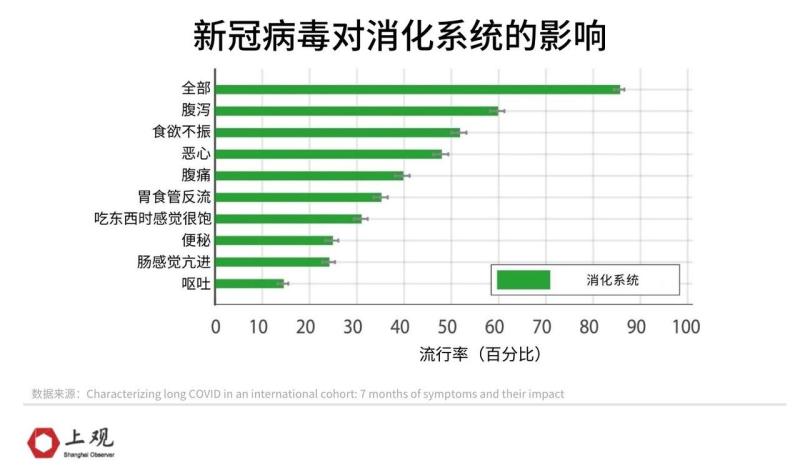

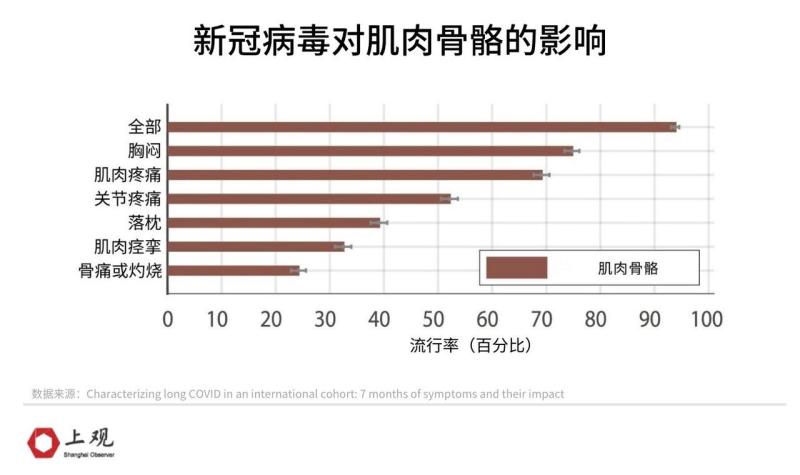

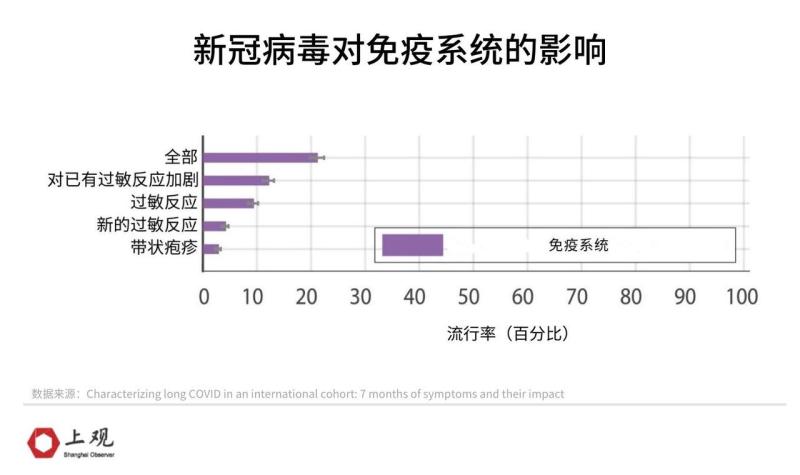

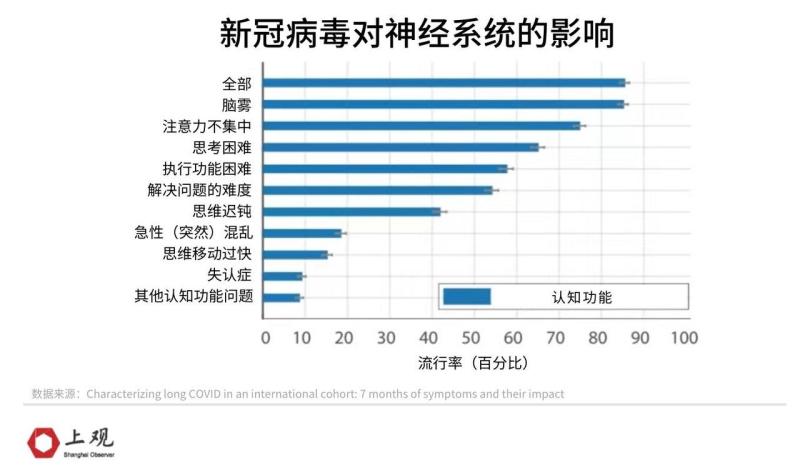

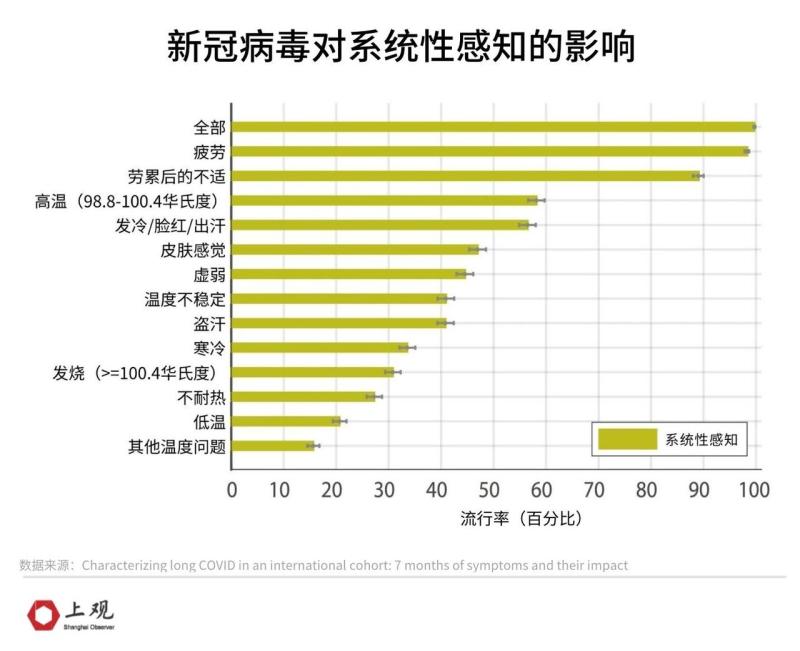

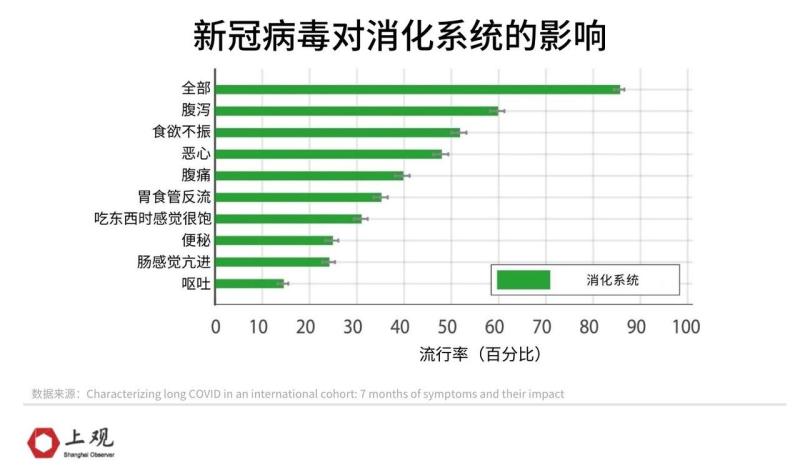

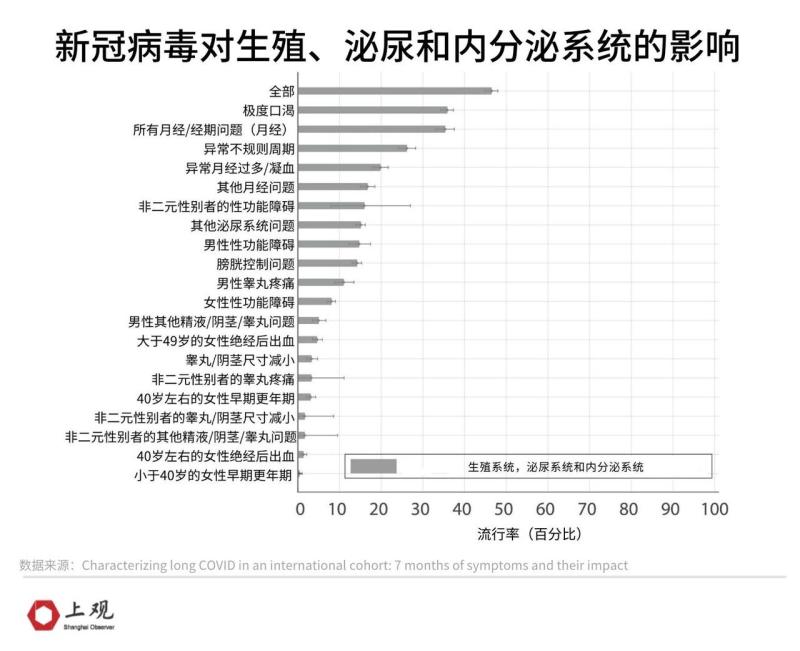

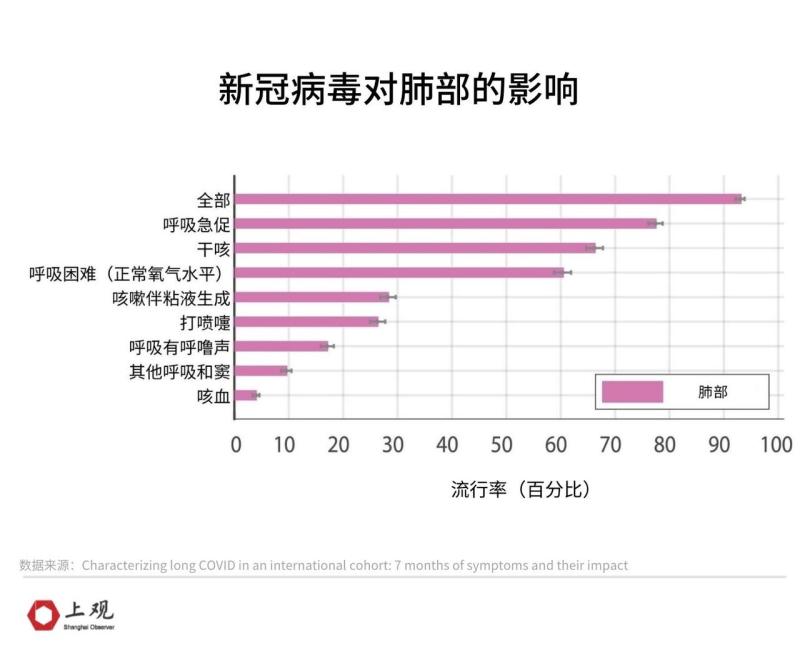

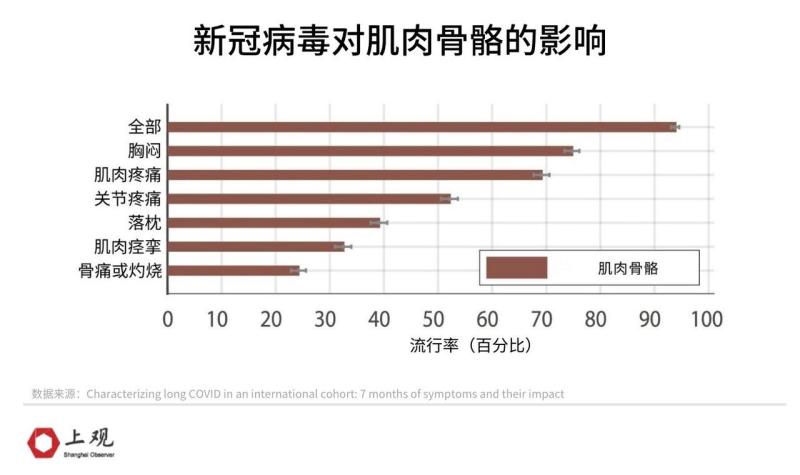

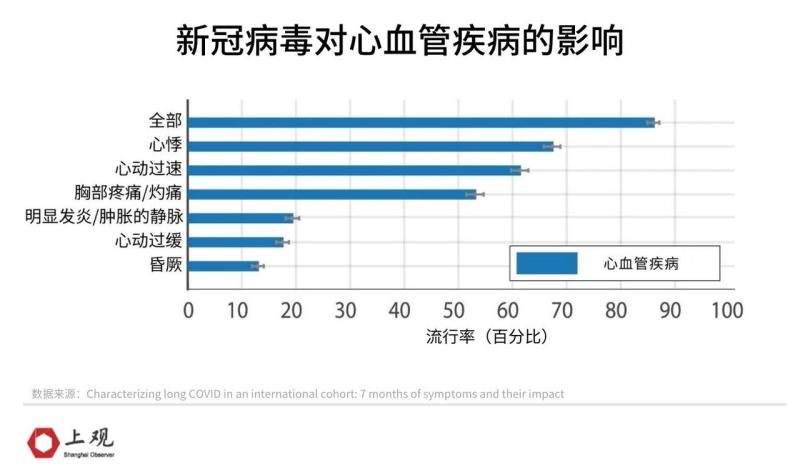

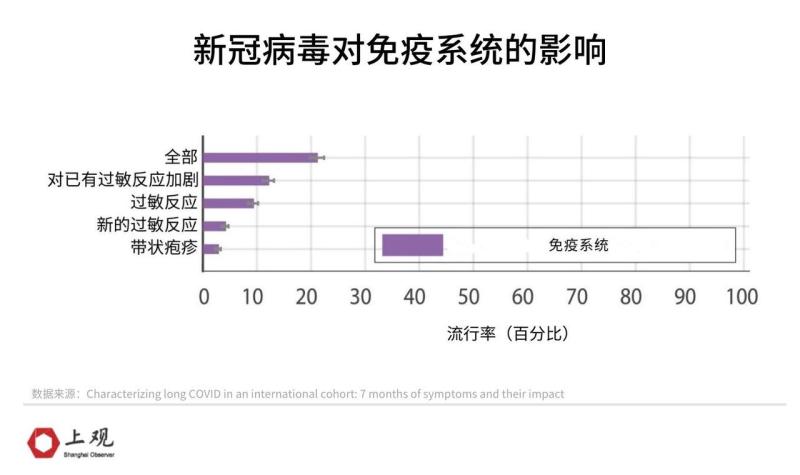

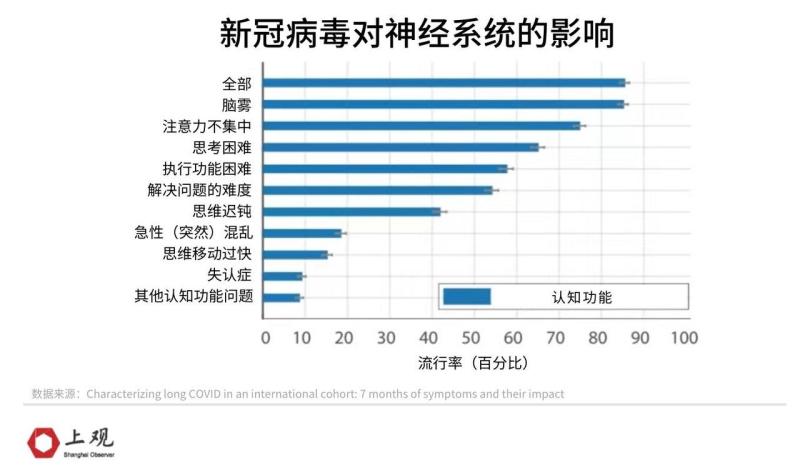

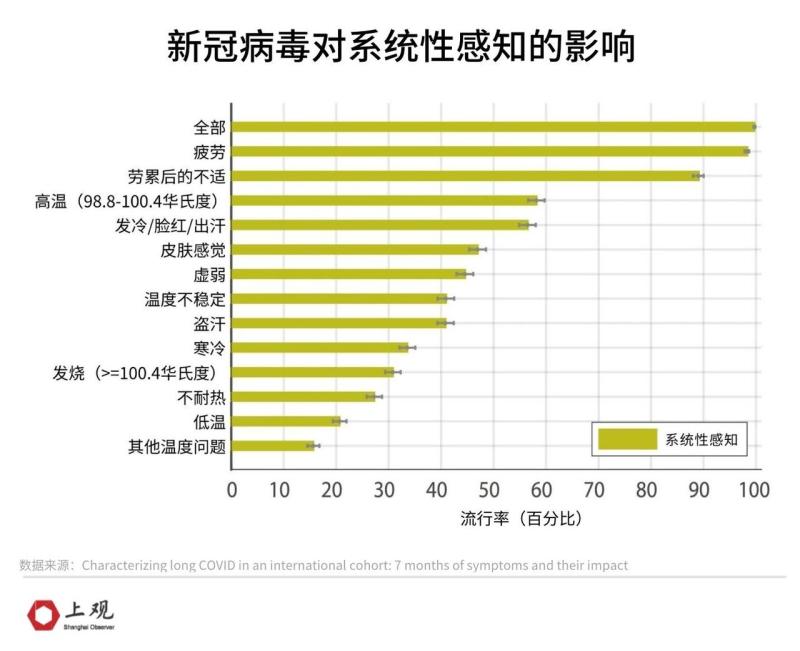

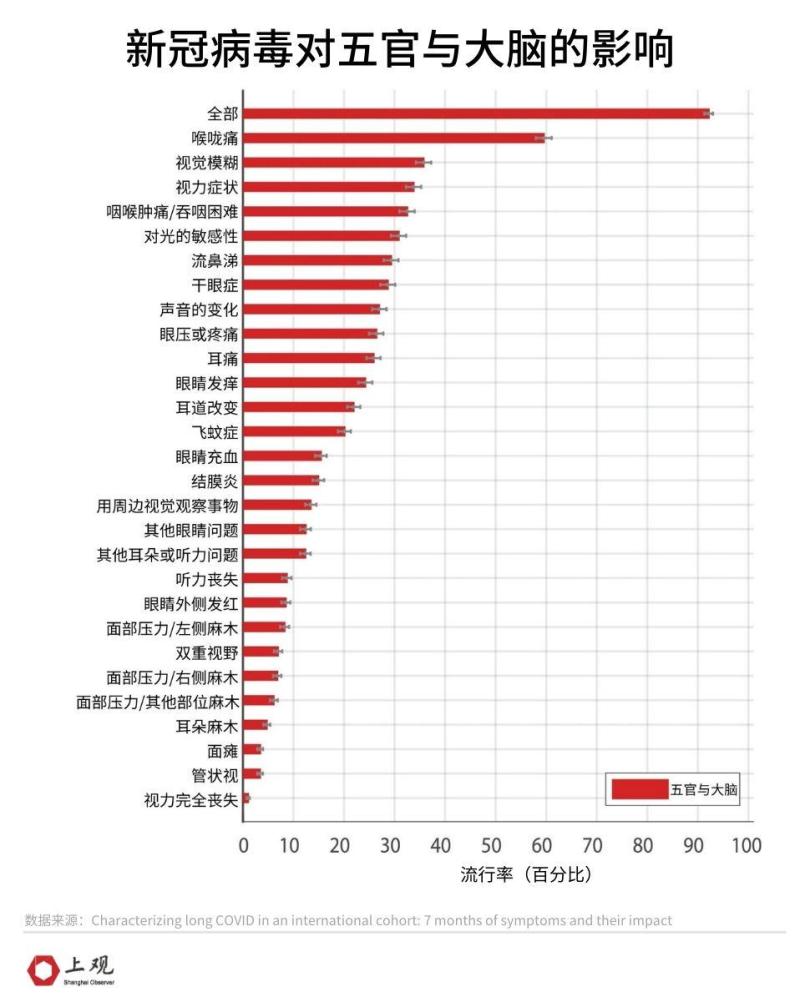

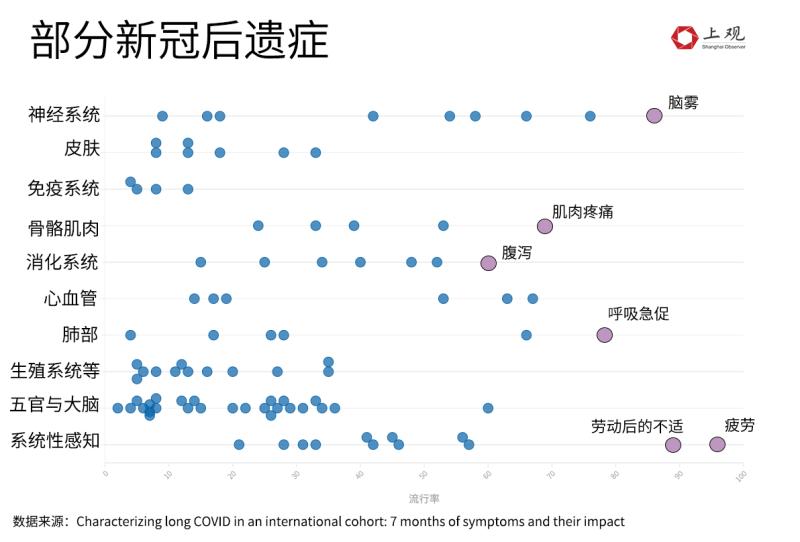

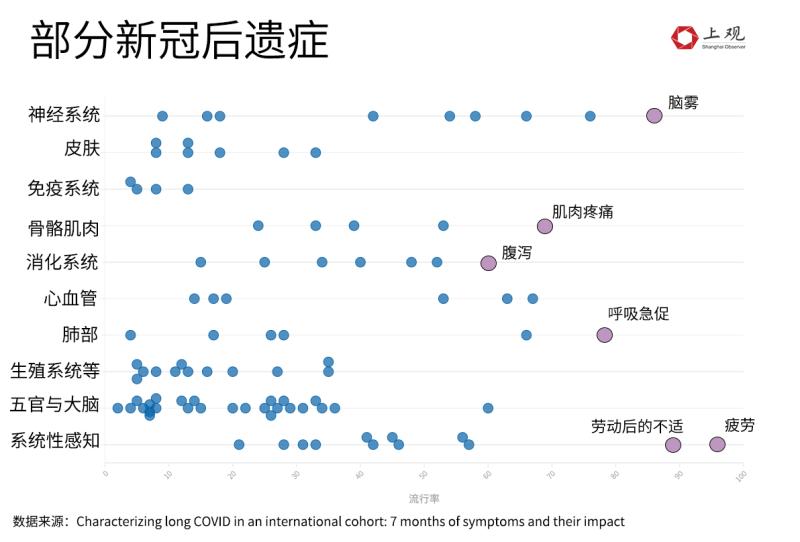

这些后遗症可以大致分为10大类,共203种症状。这10大类分别为系统性感知、生殖系统,泌尿系统和内分泌系统、心血管疾病、肌肉骨骼、免疫系统、五官与大脑、肺部、消化系统、皮肤和神经系统。

其中,系统性感知上的症状最常见,除了疲劳外,也包括劳累后的身体不适、发烧、多汗、低温等症状。而除了上述提到的症状外,发生频率超过50%的后遗症还包括胸闷、心悸、心率过快、胸部灼热、肌肉疼痛、关节疼痛、腹泻、食欲不振、呼吸困难、咽喉痛、脑雾(即大脑难以形成清晰思维和记忆的现象)、注意力不集中、难以思考等症状。(具体症状可见文末表格)

3周是分水岭

接下来的问题是,“长期新冠”中的“长期”究竟有多长?

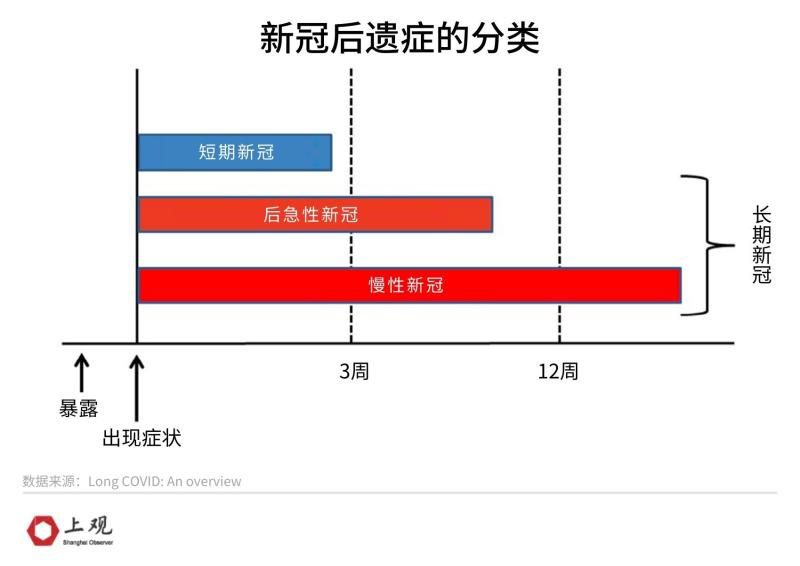

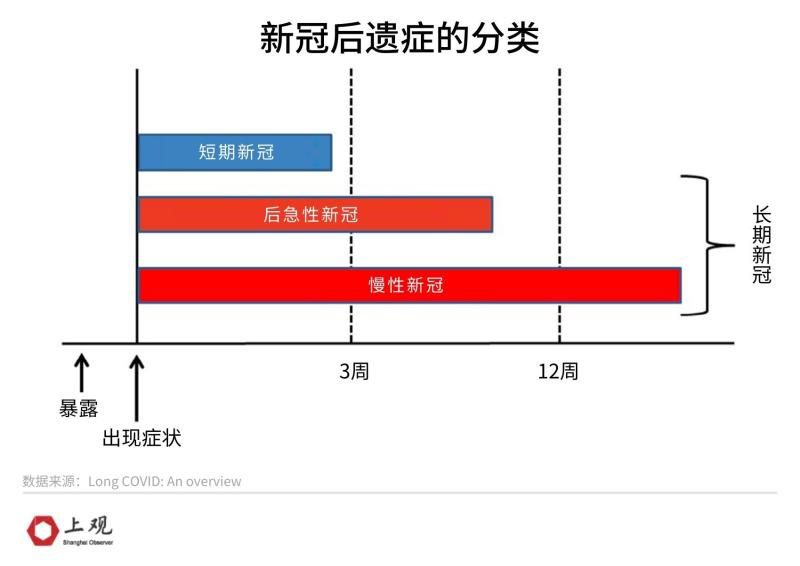

一般而言,3周是判断是否患上“长期新冠”的分水岭。

在感染新冠病毒后,症状持续时间在3周内,被称为“短期新冠”。其实若是轻症患者,症状的持续时间更短,一般发生在感染后的7到10天内。

而症状持续时间超过3周的,便被认为是“长期新冠”,包括3周至12周的“后急性新冠”,和超过12周的“慢性新冠”。

目前,还未有研究表明“慢性新冠”的时间上限,根据中日友好医院与中国医学科学院研究团队的研究,在其观察的119位新冠患者中,即使已感染2年,55%的患者依旧处于“长期新冠”的状态中。

除了不明确的患病时长,由于没有明确的统计机制,大多数为患者自我报告,因此全球遭受“长期新冠”困扰的人数也较为模糊。

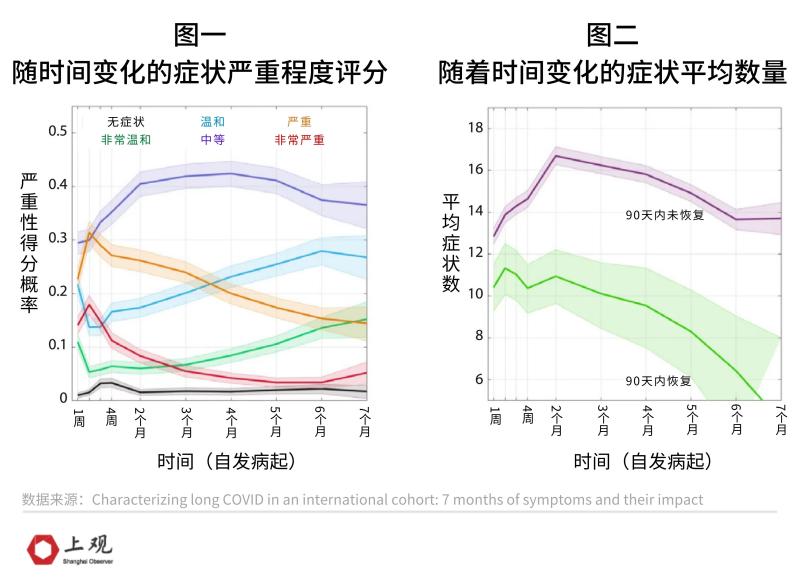

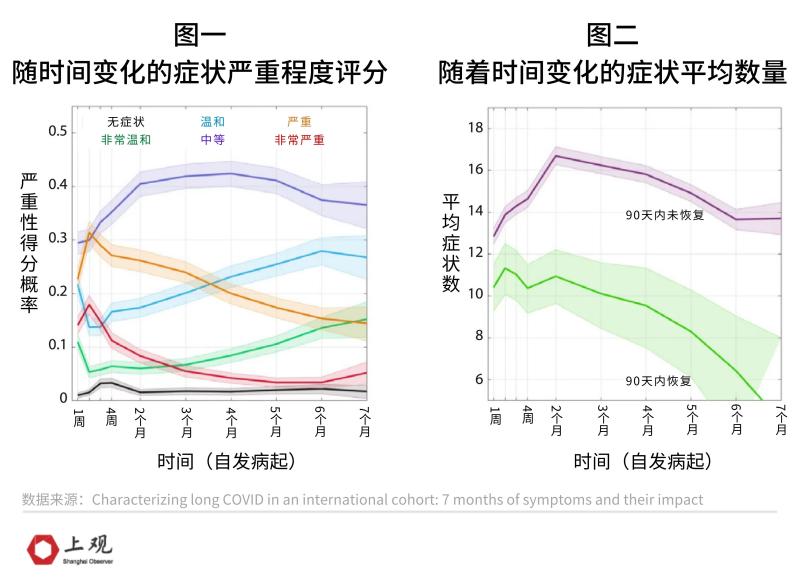

但“长期新冠”持续时间越长,表现的症状便越多。

若患者在90天(约12周)内康复,在第二周出现的症状最多,平均有11种症状;而若患者在90天内并未康复,那么在确诊后的第二个月,出现的症状数量将达到峰值,平均有17种症状。

尽管这些症状大多较为温和,但还是对患者的正常生活造成一定的影响。

除了无法在短时间内重返工作外,患者也遭受着情绪上的挑战,包括长期焦虑、抑郁与创伤后应激障碍等心理健康问题。

性别、年龄等因素影响“长期新冠”

为什么有些患者会出现“长期新冠”,而有些不会?

研究者表示,尽管病毒已排出体外了,但在感染期间身体细胞已受到伤害,修复需要一定的时间。例如,之所以患者会长时间感到疲劳,部分原因是感染期间毛细血管发生堵塞,无法为细胞提供充足的氧气,导致细胞受损,从而使患者感到疲劳。细胞受损或感染,也会产生炎症,影响人体新陈代谢。

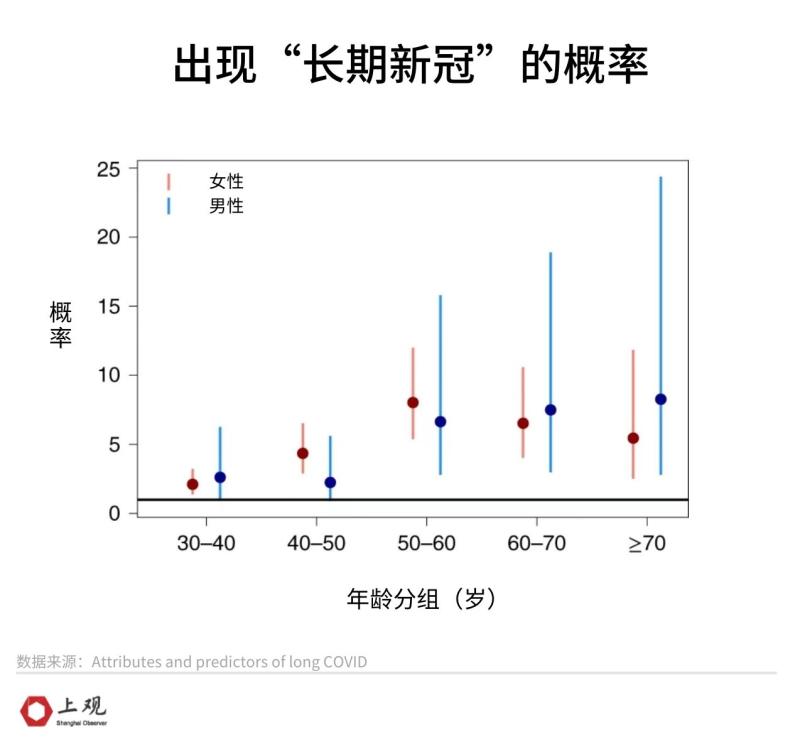

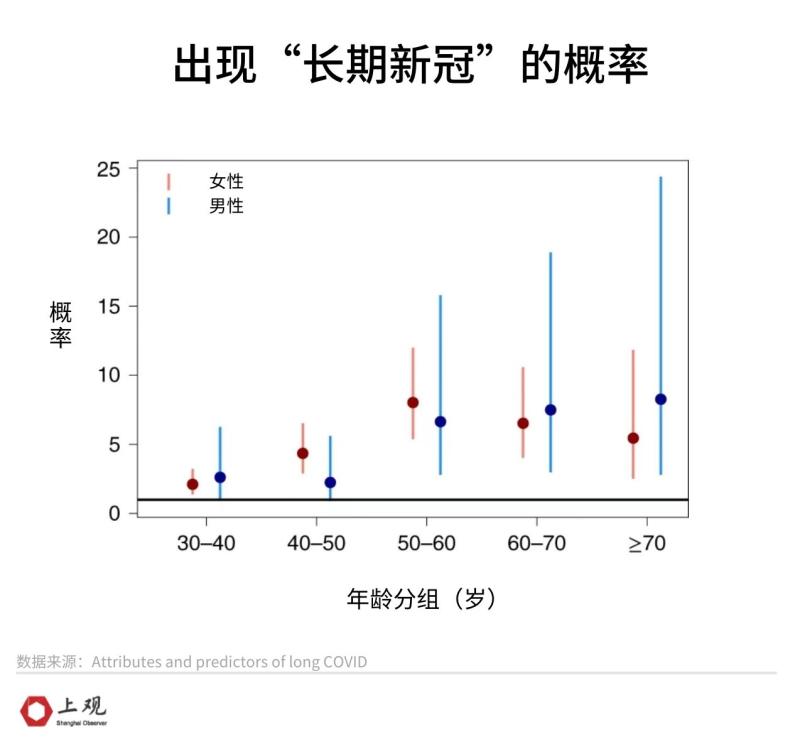

研究者也发现,性别、年龄、身体情况等因素也不同程度地影响“长期新冠”的持续时间与发生概率。

根据伦敦国王学院生物医学工程学院发布的报告,在其观察的4182名患者中(为2021年前感染),13.3%的患者症状持续时间超过28天,其中,“长期新冠”与年龄显著相关。整体而言,年龄越大,出现“长期新冠”的概率越高。年龄在18至49岁出现“长期新冠”的概率为9.9%,而当年龄大于70岁时,概率提升至21.9%。

根据英国社区传播实时评估(REACT-2 )的数据,与年龄在55至64岁的患者相比,年龄在18至44岁的患者出现“长期新冠”的概率下降了30%至36%,45岁至54岁人群则下降15%。

在性别上,中年女性出现“长期新冠”的概率较大。

40至50岁的女性出现“长期新冠”的概率大约是同年龄段男性的2倍;50至60岁女性出现“长期新冠”的概率也比同年龄段男性高出1.38%。

除此之外,若在感染新冠病毒前,患者的身体、情绪处于亚健康状况,那么在感染后出现“长期新冠”的概率也更大。

英国伦敦国王学院的研究者发现,心理健康状况不佳的患者,在感染后出现“长期新冠”的概率高出1.46倍;而患有哮喘等肺部疾病的患者,也与“长期新冠”有较强的相关性,出现的概率高出1.32倍。

接种疫苗能降低“长期新冠”概率

面对“长期新冠”,我们该怎么办?

目前而言,接种疫苗依旧是较为有效的缓解方法,但必须完全接种。

根据英国健康安全局发布的报告,若只接种了一剂疫苗,其效果有限,出现“长期新冠”的概率与未接种疫苗的患者相同;但完全接种疫苗(接种2剂)的患者出现“长期新冠”的可能性降低了一半,相关症状出现的概率都有所降低,其中掉发、眩晕、呼吸急促改善的情况最好。

同时,确诊后接种疫苗,在一定程度上也能够缓解“长期新冠”的症状。

有研究表明,在对24万名患者进行病史回顾性分析后发现,未接种疫苗的患者在初次感染后4周内接种了第一针,那么相比于没有接种的感染者,他们出现“长期新冠”的可能性降低了4到6倍。

而根据英国“长期新冠SOS”的报告,在其观察的812名患者中,有超过一半(57%)的患者表示接种疫苗后症状有所改善。

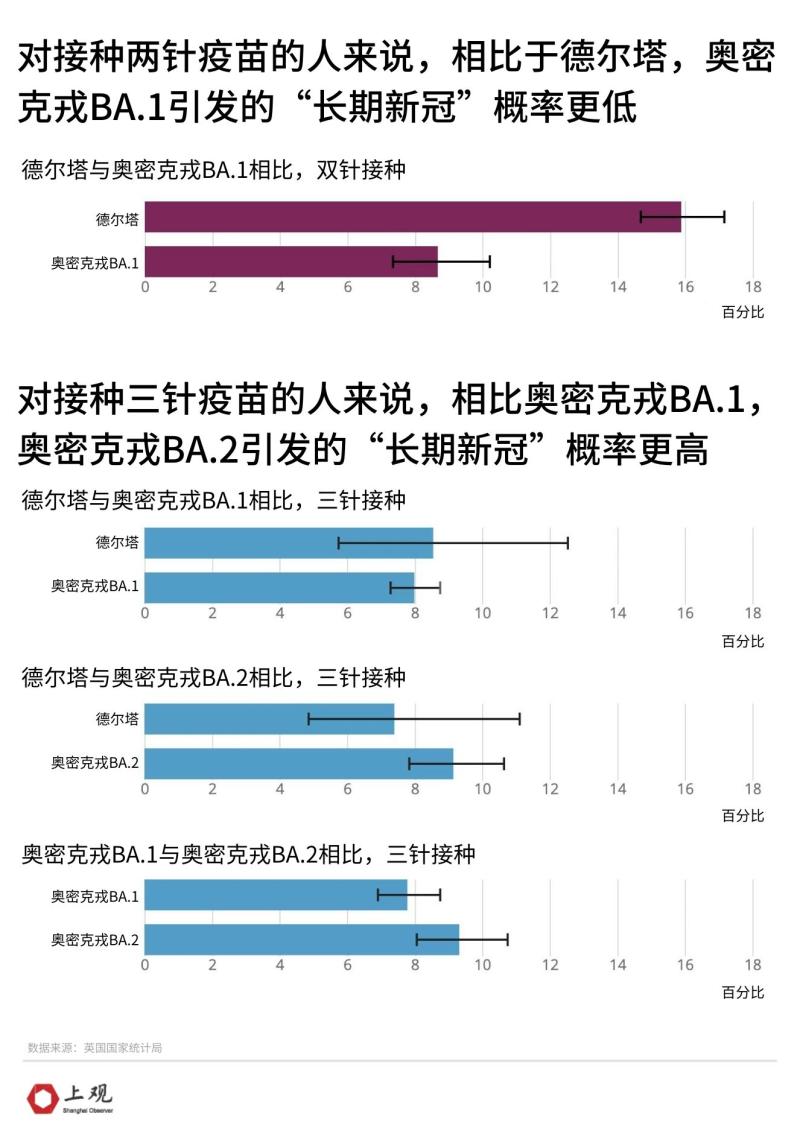

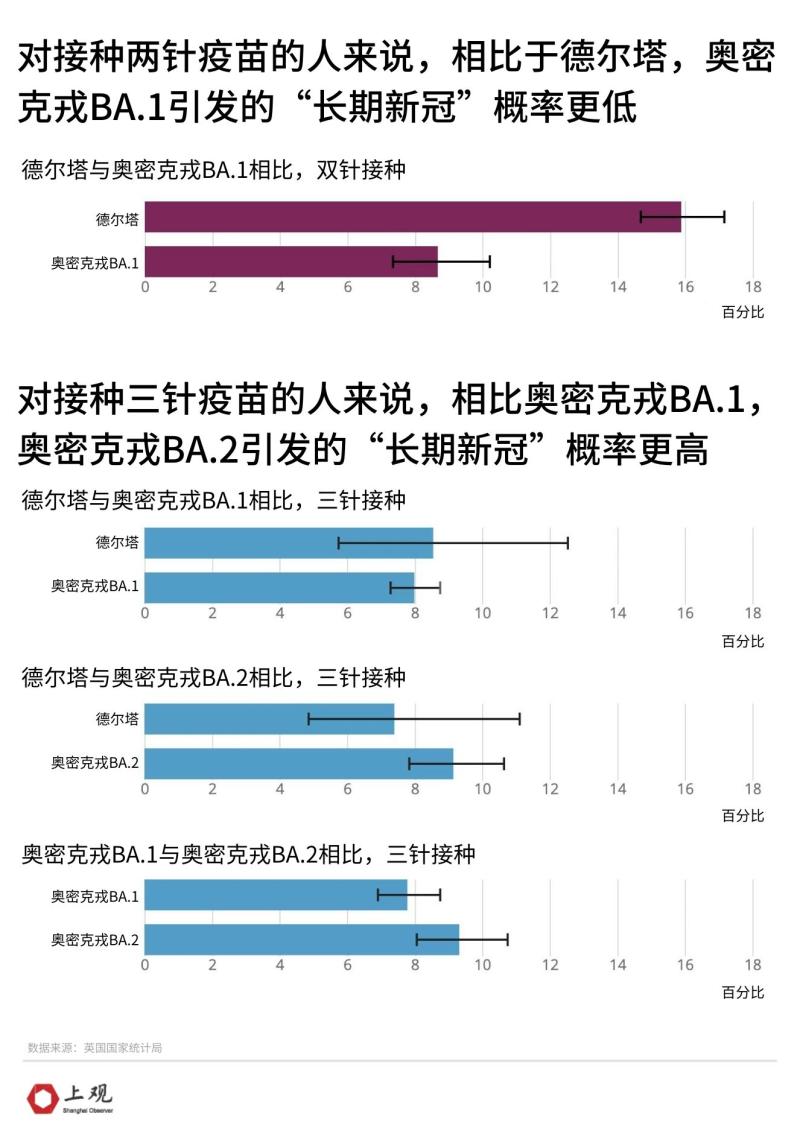

此外,对于不同的变异毒株,疫苗的有效性也不相同。根据英国国家统计局的数据,在接种两剂疫苗后,相比于德尔塔,在感染4到8周后,奥密克戎BA.1引发的“长期新冠”概率更低,为8.7%,是德尔塔的一半。

而第三针对德尔塔引发的“长期新冠”有较好的缓解作用,发病概率下降至8.5%,与BA.1相近。但第三针对奥密克戎BA.1与BA.2的效果有限,降幅较少。

目前,尚未有明确、系统的方式治疗新冠后遗症,中日友好医院与中国医学科学院研究团队在采访时表示,新冠后遗症的负担仍然相当高,两年后整体健康程度还是低于普通人。因此,还需要继续探索“长期新冠”的发病机制,制定有效的干预措施。也正因为人类对新冠的短长期影响仍有太多未知,贸然采取“与病毒共存”的策略,就仍有较大的风险,对中国来说,目前还是坚持“动态清零”不动摇,慎终如始,时刻绷紧疫情防控这根弦,保持清醒、保持斗志,对疫情的警惕性不能降低。

参考文献:

《More than 50 Long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis》

《Long COVID: An overview》

《Attributes and predictors of long COVID》

《Risk factors for long COVID: analyses of 10 longitudinal studies and electronic health records in the UK》

《The effectiveness of vaccination against long COVID》

《Health outcomes in people 2 years after surviving hospitalisation with COVID-19: a longitudinal cohort study》

《Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study》

《Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact》

《Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2》

相关后遗症流行率:由伦敦大学学院(University College London)和患者组织共同主导开展的一项研究,共收集纳入了2020年9月6日至2020年11月25日期间,56个国家3762例确诊(检测阳性,1020例)或疑似(检测阴性或未检测,2742例)新冠患者的长期症状。