两天内

有两位七一勋章获得者

离开了我们

一位是“永远的姜子牙”

北京人民艺术剧院演员、导演

蓝天野

享年95岁

一位是白求恩的小护士

中国肺移植手术第一人

辛育龄

享年101岁

时光无情

今天让我们翻开历史

走进他们的一生

将一生奉献给人民文艺事业

蓝天野逝世,人间再无“姜子牙”

就在这两天“北京人民艺术剧院”发布的《茶馆》演出预告中,蓝天野担任复排艺术顾问。他离开的消息,让无数网友心痛:没能赶上蓝天野老师的最后一场戏。

身穿国民党少校制服,上演真实版《潜伏》

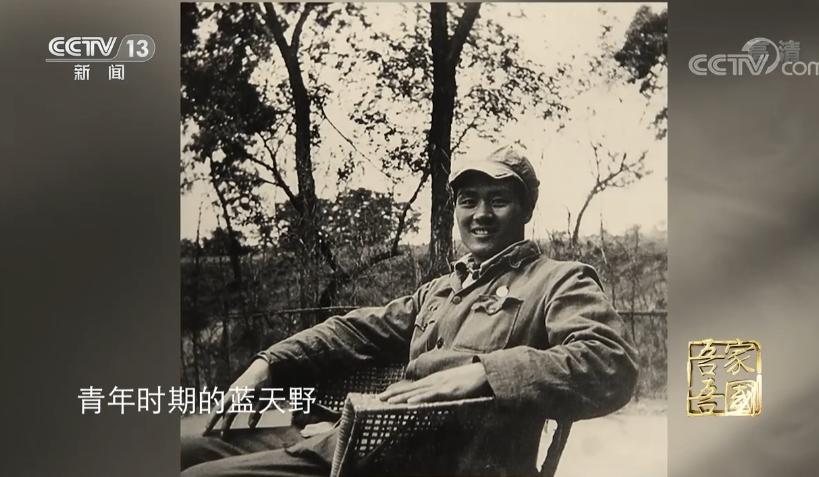

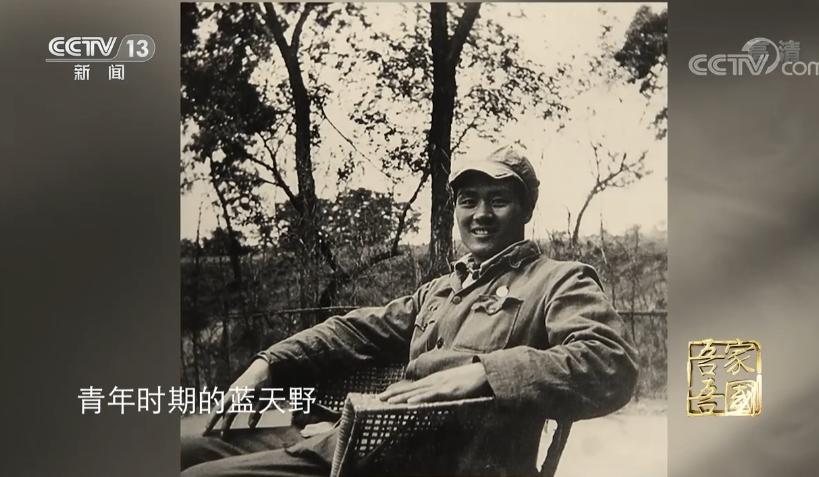

1927年,蓝天野出生于河北衡水饶阳县一个富足的大家庭。不到一周岁时,曾祖父带着全家搬到北京。

1944年,从小喜欢画画的蓝天野顺利考入国立北平艺专学习美术。17岁的他原本把画画当成自己一生的事业,但一次偶然的机会,他在学校第一次看到话剧《北京人》。这部展示“必须在黑暗中找出一条路子来”的话剧,给了他极大的震撼。

当时,话剧是进步学生传播爱国思想的主要文艺形式。不久,蓝天野在好友苏民(濮存昕的父亲)的邀请下,积极参加话剧演出,很快成为了沙龙剧团的骨干演员。

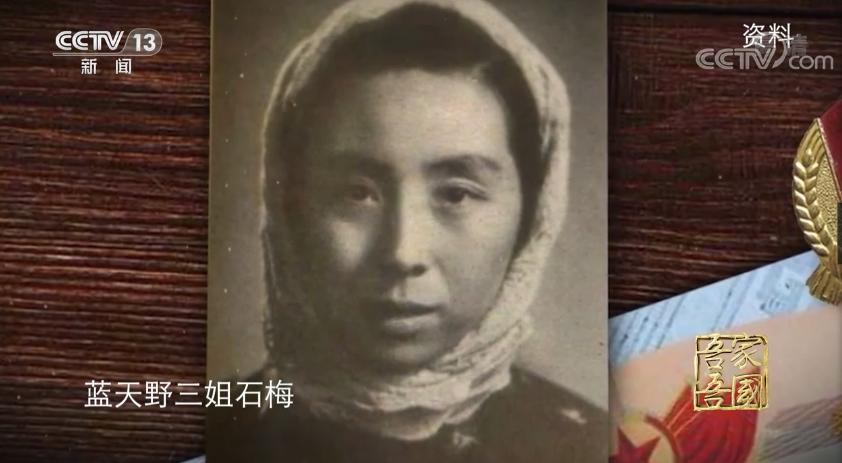

更多的影响来自他的三姐石梅。离家几年的三姐从解放区归来后,家里成为了当时北平地下党的联络点,耳濡目染下,蓝天野一边在剧团演出,一边开始了“潜伏”工作。

最初是做宣传,当时,家里有一个短波收音机,可以收听解放区的电台。蓝天野负责记录和刻蜡版。后来,他开始做一些送情报的任务,带着一些资料、文件,也包括一些生活物资往解放区送。

抗日战争末期,在周恩来的指示下,成立了十个抗敌演剧队,名义上是国民党的编制,但是演的都是一些进步戏。蓝天野就是其中的一员。因为能力出色,他甚至做到过国民党少校军衔。然而他真正的身份,却是穿着“国民党少校”制服护送学生和进步人士前往解放区的地下共产党员。

在采访中,95岁的蓝老回忆:在当时,传递情报真的会用那种拿水一涂文字就会显现的药水,因为他就用这种“白纸”应付过在城门口盘查的士兵或警察。

当时,身为剧团演员的他,把演戏经验用在了现实生活中,上演了一幕又一幕真实版的《潜伏》!

1948年,蓝天野所在的演出二队安全撤回到华北解放区,第一次见到穿着解放军军装的战友,21岁的蓝天野热泪盈眶。他终于不用再做多余的伪装,而是做回自己。

为了避免身份暴露,组织上要求他们立即改一个化名,“蓝天野”这个名字脱口而出。也是从那时起,他开始以蓝天野的名字活跃在话剧舞台上。

“令人拍案叫绝的演技”背后,是对艺术的精益求精

新中国成立后,蓝天野被分配到北京人民艺术剧院。像对待革命工作一样,他认真对待自己接到的每一个角色。

1956年,话剧《虎符》排演时,大的场面需要很多群演,蓝天野当时虽然已经小有名气,但仍主动担任群众演员。戏演完了,一个同事问:“你在台上还真跪了那么一下子啊?”蓝天野回答说:“是的,演一大群人中的一个,也是一个人物。”

为了演好农民形象,蓝天野曾在北京房山的岗上大队待了半年,跟随全国劳模、岗上大队书记吴春山睡在牲口院的炕上,每天一起干农活、喂牲口,直到自己的气质完全与环境融为一体。

蓝天野与吴春山

1956年的12月,老舍先生来到北京人艺,他带来了一个剧本——《茶馆》!

蓝天野饰演的秦仲义是裕泰茶馆的房东,是维新运动后出现在政治舞台上的新生民族资本家代表。这一人物身上,既有干事业的意气风发,又有在现实挫败面前的软弱失望。当时,只有29岁的蓝天野,在得知自己将饰演“秦二爷”之后,搜集了一千多个相关的人物形象。他还专门去一位民族资本家的家里体验生活,细心琢磨他的表情、做派,连他家里的摆设也一一留心。

那时的蓝天野根本没有想过,这个戏份不多的“秦二爷”竟会成为中国话剧史上的一个经典形象。1958年3月,话剧《茶馆》首次被搬上人艺的舞台,连续演出52场,场场爆满。

北京人艺当时的院长曹禺兴奋地对老舍说:“这第一幕是古今中外剧作中罕见的第一幕。”

蓝天野秦二爷剧照

对于每一位饰演的人物,蓝天野都毫不马虎,在准备饰演《王昭君》中的呼韩邪单于时,他先读了两部《匈奴史》,还专程去博物馆看了匈奴王冠实物。在妆容和动作上,又吸收了著名京剧艺术家裘盛戎的表演精髓。剧组在香港演出大获成功,媒体盛赞蓝天野“演技令人拍案叫绝”。

离休后,蓝天野暂别了话剧舞台,却因为拍了一系列影视剧更被观众们熟知。《封神榜》中仙风道骨的姜子牙,《渴望》中温文儒雅的王子涛……对待每个影视角色,蓝天野同样百分百投入。

姜子牙这个人物,既有人的属性,还有神的气质。既是位鞠躬尽瘁的老臣,又是位德高望重的道长。哪个部分演过头了,都是对其他部分的削弱。为了把握好人物的分寸感,演出姜子牙的神韵,蓝天野先是读了几部道教史,又去了北京白云观,向道长请教了掐诀念咒、踏罡步斗、做法事的规矩和手法。甚至还根据人物设定,修改了很多剧情,这才塑造出了我们记忆里那个永远的经典!

我们很多人都是看着蓝天野饰演的角色长大的。正如一位网友在留言中写道:幼年男神,长相嗓音和角色都让我难以割舍。多年后第一次在剧场遇到他,面对面听到老先生的声音,眼泪哗地就流下来了……

而蓝老回忆起自己饰演的一个又一个经典的角色,他说,永远忘不了的是一位观众对茶馆的评价:“看了你们的戏,我才知道革命为什么发生。”观众有所触动、有所思考,这比夸他演得好更高兴,因为在这一刻,他能深深地感受到,自己一生从事演员这个职业,特别有意义。

耄耋之年,内心依然年轻

除了演员这个我们最熟知的身份,蓝天野还是一位导演。早在50多年前,他就执导了《故都春晓》《家》等很多经典话剧。

“《吴王金戈越王剑》是倾注我最多心血的一部剧。”1983年,这部经典剧目复排时,蓝天野决定以全新的角度讲述“吴越争霸”,但剧上演后,在当时引发了不小的争论。

蓝天野将视角对准了纷争背后复杂的人性:勾践卧薪尝胆、忍辱负重,终于完成复仇大业,但是仍不可避免重蹈吴王的悲剧。

这样的叙事受到了很大争议。顶着巨大压力的蓝天野坚持这部剧的演出,“我是认认真真觉得这是部好戏,是一部有浓重的家国情怀的好剧!”

20世纪80年代,中国话剧人才出现严重断档,蓝天野焦虑不已,亲自参与了北京人艺面向全社会的招生工作。他从早到晚一直盯在报名现场,仔细观察每一位来报名的考生,不放过任何一个有艺术特质的表演人才。

就这样,他培养了濮存昕、宋丹丹、梁冠华等一大批骨干演员。三十多年来,作为老师的蓝天野经常对学生们说:比表演方法更重要的是文化修养,是生活积累。宋丹丹多次在采访中坦言:蓝老对我后来一生做演员都很重要。

濮存昕提到老师蓝天野,言辞中都是敬佩:“他是个纯粹的艺术家。”

84岁,蓝天野重新回到话剧舞台,之后,他就再也没有停下来过。

2012年,北京人艺纪念建院60周年创排现实题材大戏《甲子园》,85岁的蓝天野担任该剧艺术总监;2015年,他88岁,再次执导了瑞士剧作家迪伦·马特的代表作《贵妇还乡》;2020年,93岁的他携人艺老中青少四代演员登台演出北京人艺经典名剧《家》,创下“一票难求”的盛况;2021年3月,他又作为导演复排人艺经典话剧、曾引起轰动也曾引起过巨大争议的《吴王金戈越王剑》。而那一年,他已经94岁了…

2021年,在庆祝中国共产党成立100周年“七一勋章”颁授仪式上,蓝天野获颁“七一勋章”。这些年,他先后荣获“全国优秀共产党员”称号和“中国戏剧奖·终身成就奖”“全国德艺双馨终身成就奖”等。

在70、80后这一代人的记忆和印象中,蓝天野几乎是可以跟姜子牙划等号的,30多年过去了,他始终都是白发飘飘的老神仙。今天,陪伴了我们童年的“姜子牙”,真的离开了。他用一生传承艺术,为我们留下了一幕幕数不尽、看不够的经典……

“要做个白求恩一样的好医生”

这棵无影灯下的“不老松”走了

80多年前,他是白求恩身边的八路军小卫生员;80多年后,已百岁的他被授予“七一勋章”荣誉称号。这份至高荣誉的背后,是这位共和国白衣战士长达一个世纪对党和人民的赤胆忠心。

他就是中日友好医院首任院长——辛育龄教授。他经历了抗日战争、解放战争、抗美援朝战火硝烟的考验,他是新中国胸外科事业的开拓者和奠基人,曾开展了国内第一例人体肺移植手术,在胸外科领域的多个方面取得从0到1的突破!

辛育龄在指导博士生的实验工作 图片来源:光明日报

要做一位像白求恩一样的好医生

1921年,恰是中国共产党诞生的那一年,辛育龄出生在河北省高阳县。1937年,日军全面侵华,整个华北地区很快沦陷。正在保定读初中的辛育龄不得不退学,返回故乡。

16岁的辛育龄已经懂事,不愿做亡国奴的他决心弃笔从戎,通过已经是地下党员的哥哥参加了抗日革命组织——冀中抗日民族自卫军。

一年后,辛育龄正式参加了八路军,成为冀中卫生部后方医院的卫生员。从此走上了为之奋斗一生的革命道路。

1939年,这一年在只有18岁的辛育龄身上留下了深深的烙印,他光荣地加入了中国共产党,认识了影响和改变他一生命运的人——白求恩医生。

1939年春天,白求恩来到冀中军区急需配备助手,卫生员辛育龄被派到白求恩医疗队担任司药。

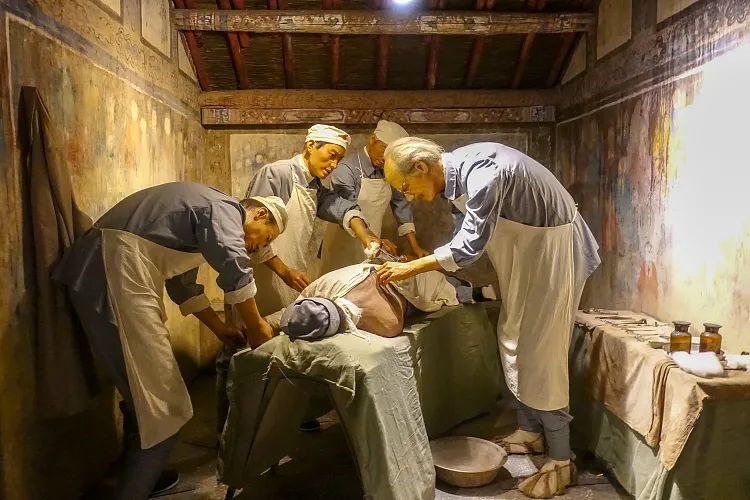

最让辛育龄一生难忘的是白求恩医生不畏生死的精神,为了能多救治一些伤员,白求恩经常将手术队安排在离炮火最近的地方。在著名的齐会战斗中,白求恩将手术室设在前沿阵地上,连续工作了69个小时。尽管简陋的手术室外炮火连天,手术室内的白求恩却镇定自若,不慌不忙地把手术做完。

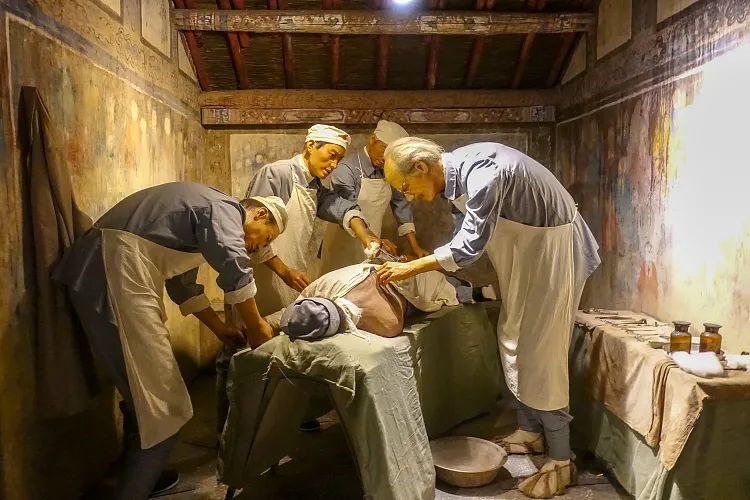

白求恩大夫做手术的情景 图片来源:视觉中国

白求恩过人的胆识、精湛的医术,“毫不利己,专门利人”的精神,感染了战士们,也震撼了年轻的辛育龄。辛育龄说,记忆中的白求恩大夫个高体瘦稍有驼背,戴一副吊鼻眼镜,虽然已50多岁但精神抖擞,是个急性子。

有一次,医疗队遭遇了日本飞机的轰炸,受惊的马匹把驮着的药品撒得到处都是。为了安抚惊马,辛育龄的手臂被划出了一道长长的口子,顿时鲜血直流。白求恩看到药品受损,非常生气,但当他跑过来看到受伤的辛育龄立即叫住了他,二话没说,亲自为他处理缝合伤口。

辛育龄的手臂上,从此留下了伴随一生的疤痕。同时与白求恩共同战斗的日子,也深深影响了他的一生。

每每回忆这段往事,辛育龄总是无限感慨地说:白求恩医生真的是把自己的生死置之度外,宁可自己在阵地上战死也要多救一个战士,宁可自己忍饥挨饿,也要把最好的食物都留给伤员吃……

白求恩离开冀中后,辛育龄再也没有见过他,再一次听到白求恩的消息,竟是他牺牲的噩耗……

年轻的辛育龄更加坚定了一个信念:救死扶伤是一项崇高的事业,将来也要做一位像白求恩一样的好医生,永远站在救治病人的第一线!

只为救助更多患者

1940年,刚满19岁的辛育龄有了新的任务——筹备建设冀中军区制药厂。当时抗战进入最困难时期,部队里疟疾和疥疮流行,辛育龄看在眼里急在心里,他带着药厂职工和老乡们一起走访当地郎中、上山采摘常山、青蒿等中草药,并且提取有效成分制成药片方便战士服用,取得了良好疗效。

1942年,经选拔考核,21岁的辛育龄终于来到无数爱国青年向往的革命圣地延安,成为中国医科大学20期的学员。

对于一心想要成为白求恩式好大夫的辛育龄来说,这是他人生中宝贵的第一次专业学习机会。在延安低矮的窑洞里,他把每一寸光阴都用来吮吸知识。

毕业后,辛育龄被分配到中国医科大附属医院,成为一名外科大夫。辽沈战役时,他奉命带领医疗队赶赴沈阳参战,东北解放后他被任命为盛京医科大学附属医院院长,东北人民政府卫生部成立后他又被调任保健防疫处处长兼干部保健委员会副主任、党组成员。抗美援朝战争开始后,辛育龄组织医疗队赴前线支援!

在战场,辛育龄遇到了另一位对他产生重大影响的人——黄家驷教授。1945年,听到日本宣布投降的消息,已在美国医学界有很高社会地位的黄家驷,不惜放弃一切选择立即回国。抗美援朝战争爆发后,黄家驷带头报名参加上海市抗美援朝志愿医疗手术队,奔赴前线!

黄家驷教授

很多志愿军伤员,被安置在东北进行治疗,当时东北医疗条件十分落后,救治肺部危重伤员的大手术,几乎只能依赖黄教授。那些严重咳血、胸腔肺部受到感染的伤员,经过黄教授的救治基本都能痊愈,辛育龄目睹了黄家驷教授精湛的医术之后,在心生敬佩的同时,更深深地意识到了学好胸腔外科的重要性。

战场归来后,辛育龄作为我国首批公派留学生被派往苏联科学医学院,学习胸腔外科。那一年,他年仅30岁,却是已有15年军龄的“老革命”。

在留苏的五年里,他十分珍惜来之不易的机会,争分夺秒地学习掌握在国内还非常薄弱的胸外科技术。

留学期间的辛育龄

五年后,在苏联取得副博士学位的辛育龄回到祖国,他主动放弃上校军衔,要求分配到位于北京郊区的中央结核病研究所,成为一名普通的胸外科医生。他的目的只有一个:组建胸外科,救治更多的患者。

上世纪五六十年代,结核病还没有快速有效的治疗方法,很多重症晚期肺结核病人经常发生窒息性死亡。辛育龄经过研究,探索出双腔插管麻醉下肺切除手术,治疗了200多例重症肺结核合并大咯血病人,他还应用支气管残端黏膜外层缝合法,完成了4600多例肺切除手术提高了肺切除手术的安全性和临床效果。

当时,我国绝大部分省市尚未建立胸外科,为在全国普及推广胸外科技术,他牵头在中央结核病研究所举办胸外科医师培训班。20年的时间里,他为国家培养出300余名胸外科技术骨干,帮助 40 余家医院组建胸外科。

针刺麻醉,震惊国内外

当卫生员时,辛育龄就认识到了中医的神奇,尽管他学的是西医,但一直非常重视学习和运用祖国传统医药学。经过多年探索实验,他发现“三阳络”镇痛效果最佳,仅用一根针就可以进行针刺麻醉开胸手术。

为验证效果,辛育龄决定先在自己身上做试验,他给自己做了针刺麻醉切除了原本正常的阑尾。

1970年6月25日,一台特殊的肺切除手术正在进行,而这台手术最特别的地方是手术的麻醉是用针刺完成的。这种手法的惊人之处是可以在病人清醒状态下实行肺切除。通过针刺“三阳络”穴进行肺切除的手术获得成功,震惊了国内外,而主刀这台手术的就是辛育龄。

1972年,美国代表团访华期间便提出要看针刺麻醉手术的全过程。2月24日,美国代表团一行30余人观摩了针刺麻醉手术实施的全过程。辛育龄在病人前臂外侧扎针捻动做麻醉,而原本全身麻醉需要两三个小时才能完成的手术,他仅仅用了72分钟。

针麻肺切除手术的成功揭示了针灸镇痛效果,引起国内外医学界的极大关注,促进了中医走向世界。

1974年10月24日,尼克松访华团参观针麻肺切除手术,叶剑英元帅、西哈努克亲王、黑格将军现场观看辛育龄手术。图片来源:澎湃新闻

更愿意专心做一名外科大夫

1980年,中日邦交已经恢复正常化,日方提出帮助中国建设一家现代化医院的意向,这家医院就是中日友好医院。

筹建医院的艰巨任务落在了辛育龄的肩上,接受任务后,辛育龄把全部精力放在医院的筹备工作上,他多次与日方磋商就医院的整体布局做出规划,为了保持医疗卫生技术的先进性,他积极谋划,广招英才,从全国各地调入一大批学科带头人,为医院充实中坚力量。

中日友好医院开院典礼 来源:光明日报

1984年10月23日,中日友好医院正式开院。令人意外的是,为建医院立下汗马功劳的辛育龄却向组织提出了一个请求:只干一年院长!

一年后,辛育龄主动请求辞去院长回到胸外科工作。他说:“组织上交给我的筹建任务已经完成,接下来我更愿意专心做一名外科大夫。”

中日友好医院 图片来源:视觉中国

上世纪八十年代,肺癌已经成为我国的常见病,而且死亡率特别高。1986年,65岁的辛育龄萌发了用直流电杀灭肿瘤的大胆设想。经过反复试验,他研制出了不用开刀就能局部杀灭肿瘤细胞的“电化学疗法”(俗称电疗或烤电)。

他还在实验中发现电化学疗法具止血效果,并将这一技术推广到治疗血管瘤领域,这项技术让很多企业嗅到了商机,但每一个找上门的企业都被他拒绝了。他办了一百多次技术培训班,在全国推广,这项技术也在一定程度上推动了,现在的放疗技术和消融技术的研究和发展。

除了在医学上不停地耕耘突破,他对病人更是贴心到极致。在他70多岁的时候,一名6岁的患儿在血管瘤手术中因为过敏突然呼吸心跳停止,他趴在床边,亲自为患儿做人工呼吸和心脏按压。

救治危重病人,他在手术室坚守七八个小时,术后彻夜不眠,亲自守护。对于那些病情复杂又做过多次手术失败的病人,他甘愿主动承担风险,尽量救治。

最让人动容的是,每次做开胸手术,他总是要再洗一下手套,让其更加光滑。他一次次叮嘱年轻医生“用卵圆钳夹肺的时候要轻柔,能不夹最好不夹避免不必要的损伤。”他最经常挂在嘴边的话是“病人让我们把他的胸腔打开,这是何等的信任啊!”

2003年12月25日,辛育龄做肺肿瘤切除术。图片来源:澎湃新闻

年过八旬之后,辛育龄仍坚持每周出门诊,即使在“非典”时期也不例外,为了减轻病人负担,他坚持不设特需专家号,只设普通专家号。在费用方面,他总是找最适合最便宜的治疗方案,不让患者多花一分钱。

82岁时,他还亲自主刀做肺切除手术;86岁时,他还在为患者做电化疗;直到89岁,他从早上坐诊到中午,突然站不起来,被抬上轮椅,才终于停止了出门诊……

他说:“我最大的愿望,就是做一棵无影灯下的‘不老松’。”

今年,与党同龄的辛育龄已经101岁了,他的从医历程,生动地诠释了老一辈知识分子报效祖国、心系百姓的情怀,浓缩了党领导下的医学事业发展的历史。他坚持和秉承了一生的白求恩精神,影响了一代又一代中国医师们。

蓝天野

辛育龄

两位先生千古!

选稿:李婉怡