本期“听藏品讲故事”从一张半世纪前的宣传海报藏品开始,讲一讲小小乒乓球如何转动地球政治风云?

那么有幸这些见证了往昔风云岁月的藏品正在上海体育博物馆展出!小小乒乓球如何转动大大的地球?首次来沪的美国队员发生了什么故事?乒乓外交又给上海留下了什么?

让我们带着这些问题一起“云逛”上海体育博物馆,穿越上世纪70年代,走一趟乒乓外交访“沪”行!

小球转动大球

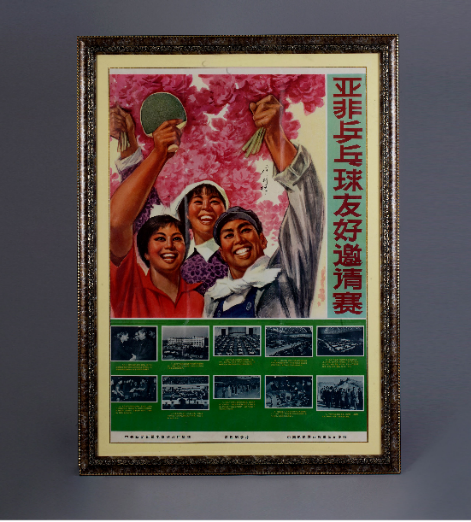

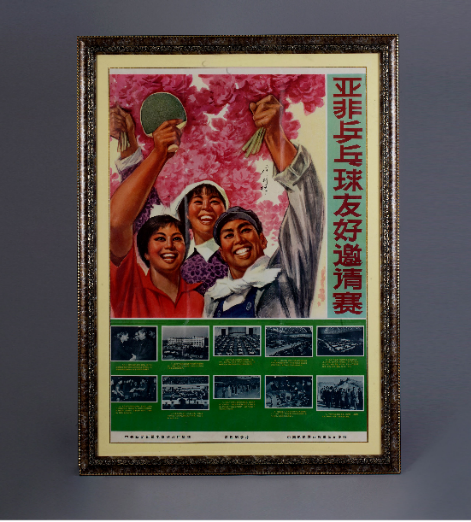

庄则栋签名的1971年亚非乒乓球友好邀请赛宣传画

这是一幅极富时代气息的宣传画,画面中两位工人农民代表手举鲜花,还有一位年轻运动员高举乒乓拍,热烈欢迎前来参加邀请赛的亚非朋友们。在画面下方,两排十张老照片反映的是当时友好往来的盛况。如果在上海体育博物馆现场,仔细看,可以看清在画面中间露白处,有着一个人的亲笔签名,他就是“乒乓外交”的当事人——乒乓球世界冠军庄则栋。

故事回溯到50多年前,美苏两大阵营的冷战已经持续了十多年,而倡导“和平友好”外交理念的新中国正在寻求展开更多国际间接触的契机。1971年3月底,第31届世界乒乓球锦标赛在日本举行。中国乒乓球队内将星如云,包括庄则栋、李富荣、张燮林、林慧卿、郑敏之等一大批世界冠军。

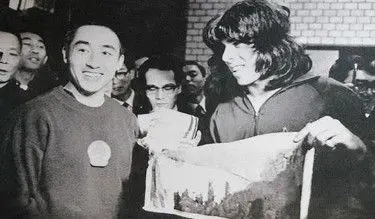

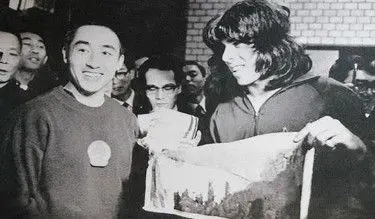

1971年庄则栋和科恩互赠礼物

比赛在4月4日当天出现了一个意外。美国兵乒球运动员格伦·科恩迟了一些出发,为了追赶队友,急忙地蹦上了一辆正要出发的大巴车。上去以后,才发现这是中国队乘坐的车辆。科恩是个留着卷毛长发带着“嬉皮士”风格的美国大男孩,突然来了这么一位,本来欢声笑语的车上一时陷入了沉寂。曾经得过多次世界冠军的庄则栋这时站了起来,通过翻译和科恩开始交谈,总算扫除了尴尬的气氛。下车前,庄则栋送给科恩一块绘有黄山风景的杭州织锦留作纪念。这一场面被记者拍下,并且立刻成了各大报纸第二天的头版头条。此后美国队顺势提出中国是否能邀请美国队访华。此一重大动向迅速地报到了周总理手中,最终由毛主席拍板:邀请美国队来访!

1971年美国乒乓球代表团访华登长城

历史性的时刻很快到来。1971年4月10日,包括科恩在内的美国乒乓球运动员访华团抵达北京,成为1949年以来第一批获准进入中国境内的美国人。此后,国际友谊交往之门大开。同年11月,北京举行亚非乒乓球邀请赛,51个国家和地区的共370名运动员参加了比赛,于是就有了本文开头的那张宣传画。次年2月,尼克松夫妇一行访华,当中美两国领导人的手握在一起,意味着结束了20多年的隔绝状态,中美关系开启了一个新的时代。

友谊第一、比赛第二

“友谊第一”乒乓球纪念盘和乒乓比赛对瓶

这是几件纪念乒乓外交的瓷器,均用老唐山瓷制作,收录在上海体育博物馆的第三展厅。人们一看到上面的题字,就会想起“友谊第一、比赛第二”这句在中国脍炙人口的俗语。而初次访问上海的美国队,也深刻地了解到了这句话的内涵。

美国乒乓队首度访华,在北京之后就是上海。上海是中国乒乓球运动的发源地,在二十世纪70年代时实力已是极强,几乎就是半支国家队。而当时美国乒乓队的水平说实话差距挺大的,认真打肯定是被碾压的结果。不过,这毕竟是场有特殊意义的友谊赛,所以当在江湾体育场双方打比赛的时候,上海队在场面上按照“有输有赢,最终小赢”待客,整个过程不落痕迹,比赛后双方队员都成为了朋友。

1971年杨瑞华与迈尔斯在上海友谊比赛前热情握手

图中握手的是上海队老将杨瑞华和美国乒乓球运动员迪克·迈尔斯。他们是一对“老朋友”了,早在第25届世乒赛上就交过手,时隔12年,又能在上海过招,双方握手的时候笑得格外高兴。

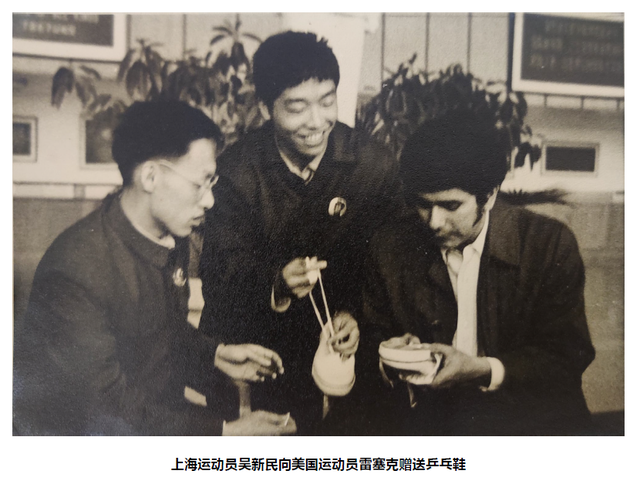

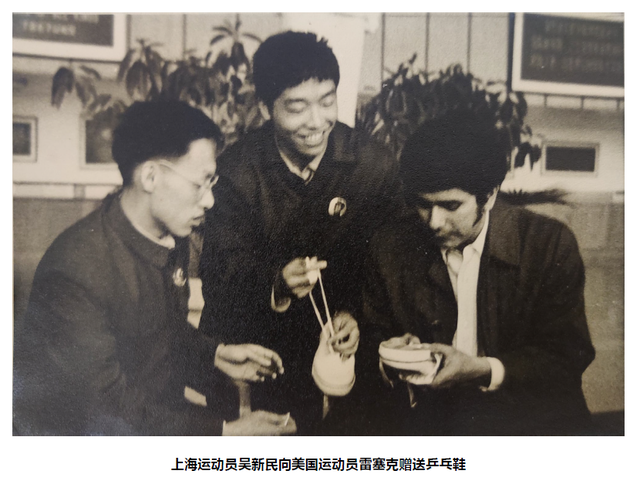

其实美国队员心知肚明中国球员的实力。有一位名叫雷塞克的队员从北京开始一局都没赢,他随行的夫人对中方直言不讳:“我知道中国队员如果想赢,我们一局都赢不了,但许多美国队员还是赢球了,我老公一直输很没面子,希望能赢一局。”到上海时,雷塞克遇到的对手是吴新民,然后他终于遂了愿。吴新民后来回忆,这是他打过“难度最高”的比赛之一,输得漂亮很不容易。雷塞克当然也和吴新民交上了朋友,他很羡慕吴新民脚上的球鞋,于是到市面上去买,到处找遍了都找不到同款。吴新民告诉他:“我们的球鞋都是橡胶厂为运动员特制的,市场上根本买不到。”后来经组织同意,领了一双新鞋送给了这位美国朋友,对方感激不已。

1971年上海运动员吴新民向美国运动员雷塞克赠送乒乓鞋

在比赛后,中方组织美国队员参观人民广场和彭浦新村。那位“嬉皮士”大男孩科恩有自己的想法,他认为参观都是事先安排好的不真实,要自己找一户人家来看。接待同志当即表示:“随便看,尽管敲门。” 于是科恩随机敲开了一家上海阿姨的家门,很幸运地品尝到了正宗的上海红烧肉,他大呼好吃,心满意足。

1971年美国乒乓球代表团与上海乒乓球队在上海江湾体育馆合影

不解之缘历久弥新

部分馆藏20世纪70年代友好交往纪念品

上海体育博物馆收藏了不少精美的友好交往的纪念品,从数量来看20世纪70年代是一个高峰,这当然与那一年乒乓外交开启了中外友好往来的大门有关。

继1971年4月美国乒乓球队到访北京和上海后,来沪的外国体育团队迅速增加。同年11月,北京举行亚非乒乓球邀请赛,有40多个亚非国家乒乓球队到沪访问。1972—1973年,北京连续举办第一届亚洲乒乓球锦标赛和亚非拉乒乓球邀请赛,参加比赛的60多支代表队大部分都访问了上海。随着影响的扩大,篮球、足球、排球和体操等项目来沪访问的外国体育团队也迅速增加。频繁的互动往来中,不乏世界高水平运动队,上海体育运动的水平也获得了长足的进步。但是,一个难题随之显现,沪上的体育场馆无论在数量还是容量方面都显得捉襟见肘,这个问题被提上了议事日程。1972年10月24日,一份题为《关于建造上海万人体育馆的请示报告》的文件被摆放在了周总理的办公桌上。

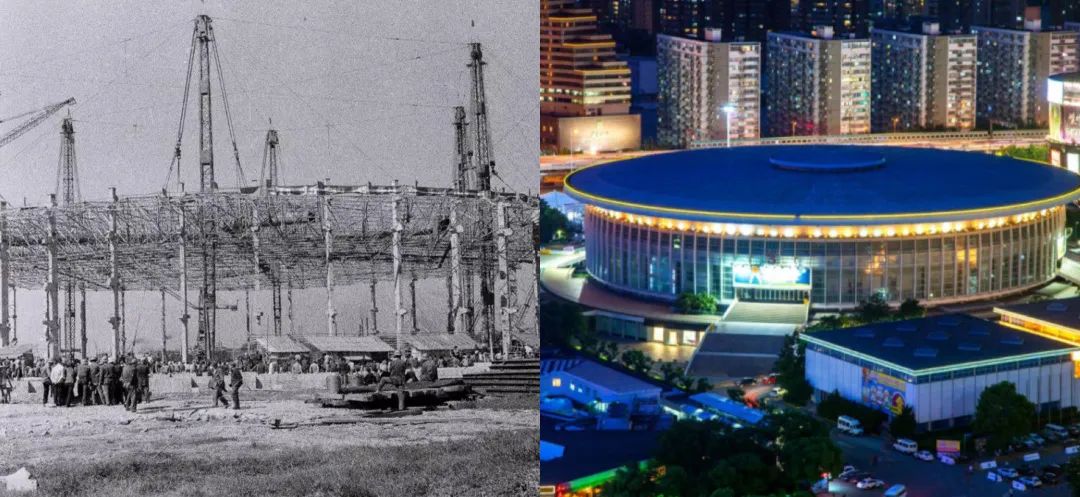

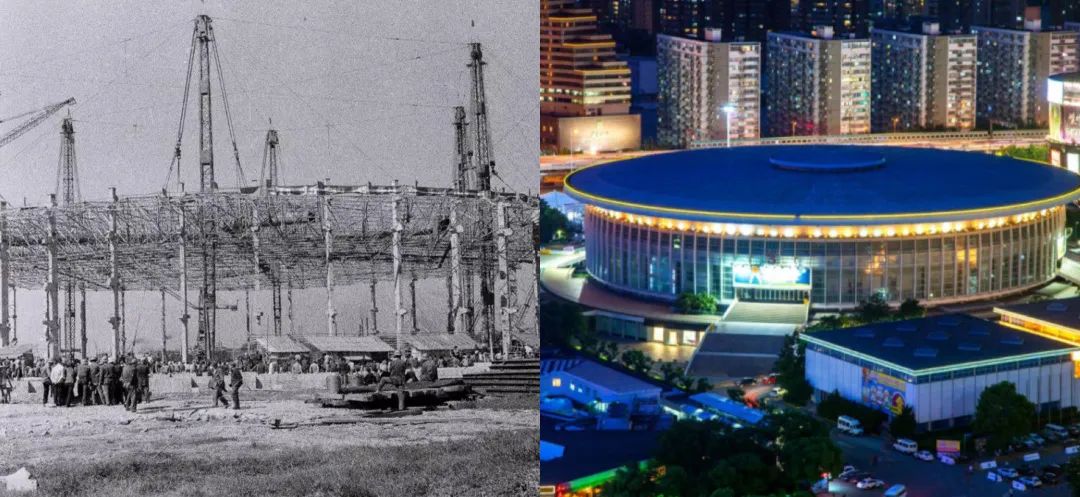

上海体育馆今昔对比图

上海体育馆,上海人习惯昵称为“万体馆”,1958年就开始动工建造。可惜的是“生不逢时”,恰遇全国进行经济大调整,仅完成了部分打桩作业,就偃旗息鼓了。1973年3月,乘着乒乓外交掀起的来访热潮,体育馆工程终于重新启动。经过两年的奋斗,上海体育馆于1975年8月竣工,一座当时中国规模最大、设施最先进、功能最齐全的体育馆屹立在了上海西南。之后很多年,这座圆润剔透似水晶宫殿的体育馆成为上海人民心头的骄傲。

2005年5月6日晚,第四十八届世界乒乓球锦标赛男单决赛在上海体育馆进行,上海乒乓名将王励勤战胜队友马琳,夺取了这枚“含金量”最高的金牌。同时,中国乒乓队也在此实现了世乒赛金牌破百的梦想。上海,见证了乒乓球运动的风云岁月,我们不得不感叹,这座城市与世乒赛的传奇缘分。而这缘分,将随着一代代上海人的赓续,历久弥新。这,就是下一个故事了。

文:新华社、新民晚报、中新网、文摘报、上观新闻、《国球之“摇篮”上海乒乓名将访谈录》

图:上观新闻、新华社、上海市建筑学会公众号

选稿:吴怡闻