最高法:2021年发出家庭暴力保护令3356份

今年全国两会上,最高法工作报告给出了一组数据,2021年,最高法坚决反对家庭暴力,依法严惩施暴者,会同全国妇联推动人身安全保护令落地见效,发出人身安全保护令3356份,全面加强妇女儿童权益保护。

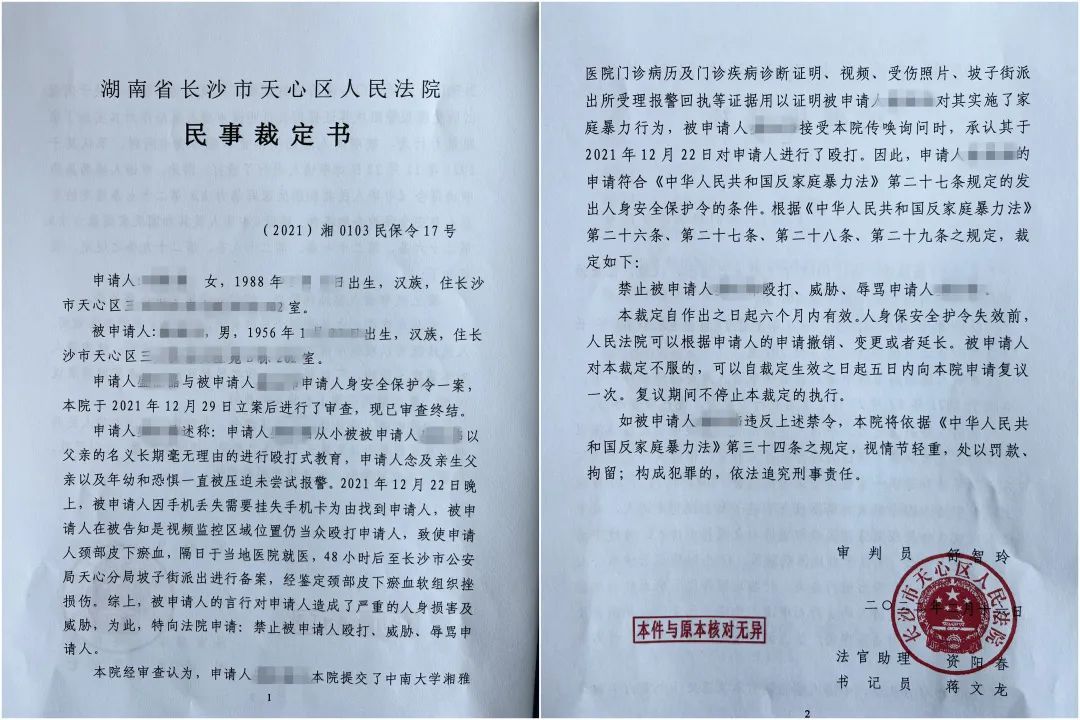

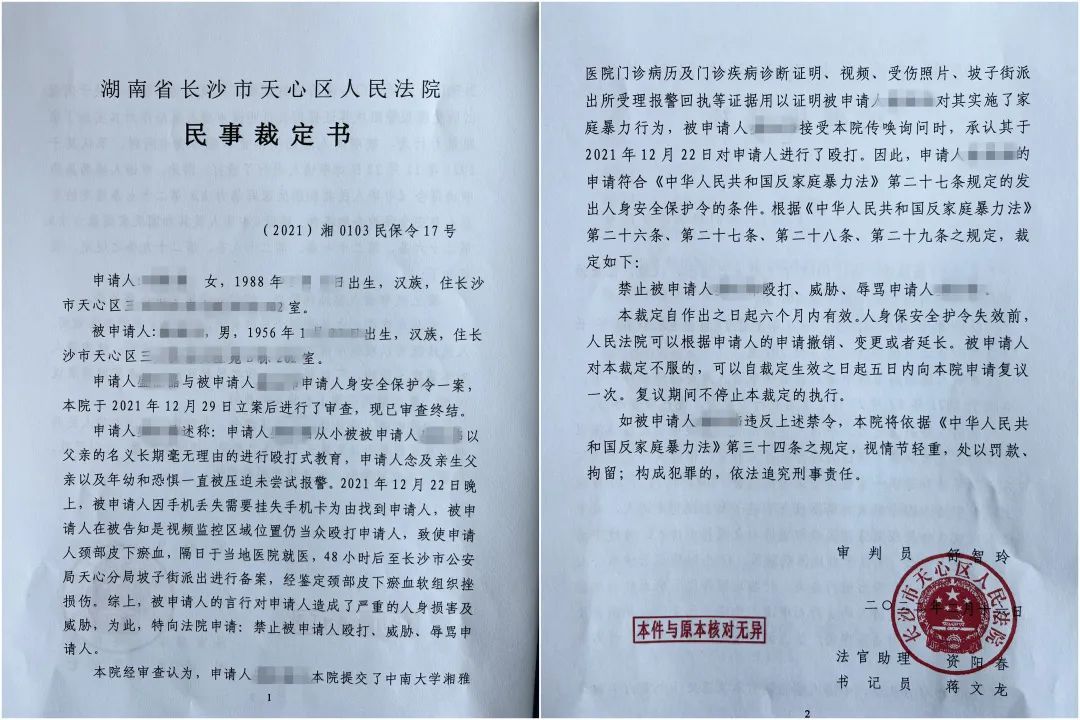

33岁女儿遭父亲家暴 法院发出人身安全保护令

这些年家暴事件被曝光不少,这个人身安全保护令对于保护家暴受害人来说,至关重要。最近,湖南长沙33岁的冯女士,就因为经常遭受家暴,向法院申请人身安全保护令,引发舆论关注。值得一提的是,提起家庭暴力,很多人第一反应是夫妻之间,但冯女士遭受的家暴却来自于她的父亲。

事情要从去年12月22日说起,她的父亲因为手机丢失了,需要挂失卡号,于是找她帮忙。冯女士询问客服,得知工作人员下班了,没法办理。可谁料想,她的父亲因此非常生气,对她又是殴打又是辱骂,造成冯女士颈部皮下淤血。因为芝麻大的小事就动手,这位父亲的所作所为实在太过分了!

冯女士向公安机关报了案,还向当地法院申请人身安全保护令。法院调查了解到,原来冯女士从小就被父亲以教育的名义殴打、辱骂,即便现在已经成年,33岁的她,仍然逃脱不了被打的噩梦。而因为念及亲情,她之前从来没尝试过报警求助。

今年1月,法院对冯女士的父亲进行了口头警告和训诫,并告知他实施家庭暴力行为的法律后果。他当即承认错误,并表示不再以任何理由殴打女儿。中途冯女士出于亲情的考虑,还撤回了申请,就在最近,她下定决心再次申请,法院发出了人身安全保护令。

可能会有人问了,人身安全保护令,到底是怎么保护家暴受害人的呢。它包括很多措施,比如禁止被申请人实施家庭暴力,禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人及其相关近亲属,责令被申请人迁出申请人住所等等。说白了,一纸人身安全保护令,是在施暴者与受害人之间撑起了一把“保护伞”,筑起了一道“隔离墙”。

冯女士的这个案例还暴露出了不少家暴事件的共性问题,就是很多人都认为父母打孩子天经地义,甚至民间还有“棍棒底下出孝子”“孩子不打不成才”的说法。长此以往,被打骂的孩子逐渐逆来顺受,也不敢反抗,但是身心却留下了难以磨灭的伤害。有类似心理阴影的人还真不少。这件事儿曝光后,记者注意到,有网友就说出了自己的经历,“我爸就是这样,打我骂我都是家常便饭。尽管我现在已二十多岁了,他还是会打我骂我。”还有位网友说,“50岁的我一样感同身受。”这句话令人唏嘘不已。按说这样的年龄,如果还被家长打骂,该多伤自尊!既然忍无可忍就无需再忍,家暴不是家务事,该拿起法律武器保护自己的时候,就不要犹豫。

博士爸爸让孩子学高数 妈妈申请保护令

其实,相对于成年人来说,未成年人受到家暴,可能更难做出反抗,这时候其他的家人,就应该站出来防止施暴者得寸进尺。去年12月,有一位妈妈就为自己的孩子申请保护令,引发网友热议。事情是这样的,南京的毛先生是博士毕业的高材生,他和郑女士结婚后有了两个孩子,儿子小明7岁,读小学一年级;女儿小佳5岁,读幼儿园。他对孩子的教育十分“上心”,经常给孩子教中学、大学的知识,包括文言文和高等数学。令人瞠目结舌的是,毛先生还经常要求两个孩子学习到深夜,有时候还使用侮辱性字眼谩骂子女,甚至出现殴打行为。

妈妈郑女士担心孩子身心健康受到影响,报了警,公安民警、妇联工作人员和学校老师都曾介入协调。然而,毛先生却拒绝接受协调,他认为,管教孩子是自己家的“家务事”,外人瞎掺和什么?无奈之下,郑女士只好求助法院申请“保护令”。最终,法院将保护令的有效期限定为三个月。之后承办法官向郑女士回访,得知毛先生没有再出现打骂孩子的情况,这起纠纷得到妥善化解。

事件曝光后,有不少网友对妈妈的做法表示称赞,说“幸亏妈妈理智又果断地向法院求助,避免这种教育方式给孩子带来更多心理阴影!”这位“虎爸”身为博士,明明更应该知法懂法,却违法犯法。毫无疑问,法院颁布的保护令,这回给他补上了法律的这一课。

家暴不分男女 用人身安全保护令保护自己

除了父母对子女实施的家暴,还有很多情况是夫妻之间存在家庭暴力。举个例子来说,山东青岛的一名女子王某,和张某结婚多年,生了3个孩子。张某脾气很暴躁,多次对王某殴打,甚至还对王某的父母动过手。王某报过警,也提出过离婚申请,但最后为了孩子又撤诉。去年,再一次被打伤住院的王某,决定向法院申请人身安全保护令。最终法院作出“人身保护令”民事裁定,禁止张某对王某及其近亲属实施殴打、威胁等家庭暴力;禁止张某骚扰、跟踪王某及其近亲属。

显然,一再隐忍只能让施暴者变本加厉。全国妇联披露的一份数据显示,家暴受害人平均遭受35次家暴后才会选择报警。家庭暴力的一个特点,就是具有长期性和隐蔽性,施暴方往往从一个巴掌、一次推搡开始,在没有遇到反抗后愈演愈烈,肆无忌惮。所以说,受害人第一次遭遇家暴时,就应该及时止损,千万不要因为家丑不可外扬等传统思想忍气吞声。

在家暴行为中,受害者除了看起来较为弱势的女性、孩子之外,也有可能会是男性。举个例子来说,去年3月,深圳一位被家暴的丈夫,向法院申请人身安全保护令,相关话题还冲上了热搜。

这名男子徐某因为家庭矛盾,被妻子持刀威胁家暴,不得不在酒店里躲了很多天,不敢回家,最后向法院申请人身保护。法院审查后发出人身安全保护令。法院心理咨询师和其妻子张某进行沟通。最终张某表示愿意纠正问题,主动维护好夫妻感情。

这事儿在网上还引发了一些网友的调侃,有人说“男人也申请保护令,是不是矫情啊?太无能了!”还真不是,家庭纠纷中,不管是“男打女”还是“女打男”,都是不对的。任何人遭遇家暴寻求法律帮助,都应该得到社会的理解和支持。

另外,人身安全保护令并非“一纸空文”,当有人违反保护令时,法院也必将第一时间为家暴受害者撑起“保护伞”。比如说,有媒体报道,重庆的一名男子就因为无视人身保护令,继续骚扰前女友,结果被处以罚款和拘留。这之后,这名男子再也不敢这么做了。

让人身保护令成为弱者护身符

就在不久前,最高人民法院会同多个部门,共同发布《关于加强人身安全保护令制度贯彻实施的意见》,以提高家庭暴力受害人保护力度和水平。相信,这一意见会让保护令更好地起到保护伞的作用。

这些年,随着人们法律意识的提高,越来越多人敢于向家庭暴力说不。希望家庭的每一份子,都能互相关爱,互相尊重,要知道,暴力只会让美满的家庭支离破碎,而忍受暴力更不换回家庭和谐。