《艺术市场》:传统的书法教育是私塾式的教学模式,你如何看待民国时期的书法教育,尤其是高等书法教育?

潘善助:就书法而言,传统的私塾式教学直到今天还存在,但现代的教育体系已经占据主流。1905年,科举制废除,随着新式学堂的兴办,小学、中学、师范学堂教育形态在全国范围内迅速形成。1906年,时任两江师范学堂监督的李瑞清征求各方意见,奏请清廷,两江师范学堂得以开设图画手工科,倡导书法与绘画教育,这是中国高等书法教育的先声。之后,国内众多师范学校纷纷效仿,形成了风潮。两江师范学堂培养出了吕凤子、姜丹书、胡小石等一批著名学者、教育家。

1912年,刘海粟等人在上海成立上海图画美术院(后改名上海美术专科学校,简称“上海美专”);1926年,新华艺术学院(后改名新华艺术专科学校,简称“新华艺专”)成立,这两所学校都开设了金石学、书法、篆刻、题跋等课程。1917年,受蔡元培邀请,沈尹默、马衡、刘季平共同担任北京大学书法研究社导师。1918年,蔡元培倡导的国立北京美术学校(后改名国立艺术专科学校,简称“国立艺专”)成立,在其《在中国第一国立美术学校开学式之演说》中提出“增设书法专科”的意见,这一首倡直到1963年潘天寿院长主持的浙江美术学院建立起我国第一个书法篆刻专业,才算得以实现。1934年,胡小石在金陵大学“国学研究生班”开设书法史课程,《中国书学史绪论》便是由该课程讲义整理而成。1943年,中国书学研究会在重庆成立,后来该会成立书学杂志社,创办《书学》杂志,对书法学科的建设有巨大的推动作用。其中,祝嘉发表在《书学》中的《书学之高等教育问题》一文深受于右任赞赏。

《新民晚报》1961年11月6日第2版《青年热爱书法艺术 青年业余书法学习班将增加名额》,报道上海书协前身上海中国书法篆刻研究会开展书法培训情况。

《艺术市场》:书法进入高等教育体系最重要的时间节点有哪些?

潘善助:1962年8月,文化部接受潘天寿关于在大学开办书法篆刻专业的建议,决定由浙江美术学院筹建试办书法篆刻专业,专业设在中国画系,与人物、山水、花鸟并列。1963年7月,书法篆刻科正式成立,由陆维钊负责,诸乐三任导师,沙孟海、刘江、章祖安等5人为教学小组,并请朱家济、方介堪任兼职导师,9月招本科生两名,分别为李文采、金鉴才,这便是新中国成立以来高等学校设置书法篆刻专业的开始。1964年又招收了3名本科生,但随着“文革”爆发,教学中断。1979年,浙江美术学院又首开书法硕士教育之先河,招收了5名研究生,从1980年开始,接受外国留学生,到2001年,中国美术学院(前身为浙江美术学院)成立了当时国内唯一的书法系。

1993年,首都师范大学在全国首次设立“美术学专业书法艺术教育方向”博士点,欧阳中石担任导师,1995年开始招收博士生,1998年设立艺术学(书法艺术教育)博士后项目。至此,在书法学科建设上,已经完成了从学士、硕士到博士完整的教育体系。

除了中国美术学院与首都师范大学之外,中央美术学院、南京师范大学、西南师范大学、吉林大学、天津大学等高校均是较早开展书法专业教育的单位,对中国高等书法专业教育建设作出了不可磨灭的贡献。

《艺术市场》:在高等书法人才培养方面,陆维钊的贡献有哪些?

潘善助:陆维钊是现代高等书法教育的奠基人,他曾在上海松江二中的前身江苏省立松江女子高级中学从事语文课与书法课的教学工作14年,后担任上海圣约翰大学中文系副教授,教授文字学课程。其间,著有《中国书法》讲稿,1948年出版,1985年改名《书法述要》重版。他是浙江美术学院书法篆刻专业的直接经办者,教学大纲、师资建设、课程设置等各项拓荒性工作都由他负责,由他培养的中国第一批书法硕士朱关田、王冬龄、邱振中、祝遂之、陈振濂现今都是书坛的中坚力量和领导者,功劳可见一斑。

我认为,上海近代的书法教育是中国现代高等书法教育的源头。除了陆维钊,像李可染、陈大羽早年就读或工作于上海美专,他们为书法学科培养出的人才可谓遍天下。如王镛1979年考取中央美院中国画系,就是随李可染学习,而黄惇、徐利明1982年考入南京艺术学院美术系,师从的就是陈大羽,如今,王镛、黄惇、徐利明都是活跃在当今书法圈的重要人物。

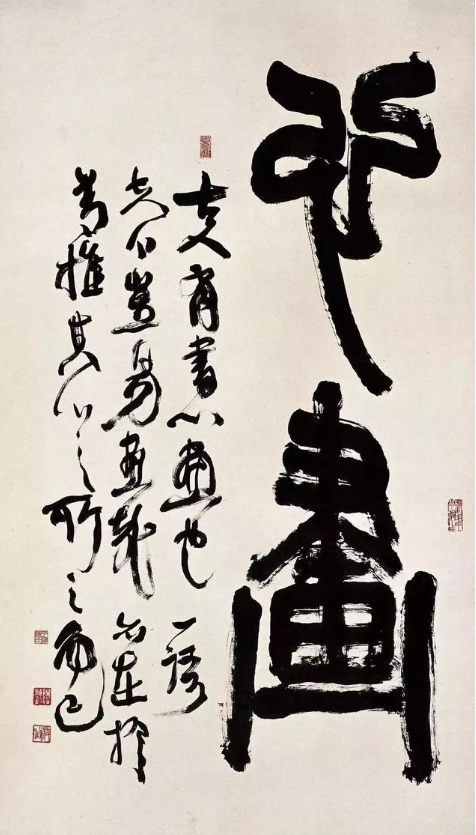

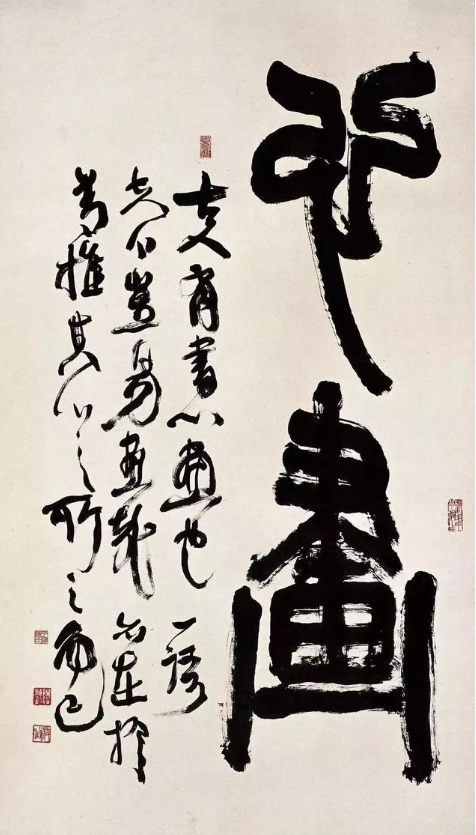

陆维钊 《心画》

学科升级非一朝一夕之功

《艺术市场》:在学科自身基础建设方面,书法经历了怎样的发展阶段?

潘善助:粗略来分,经过了两个阶段:第一阶段是1963年到2006年,书法学科逐渐走向专业化发展道路。第二阶段是2006年到现在,书法从二级学科升为一级学科。之所以升级,其中的原因,一是和近些年中国书法家协会、书法专业人士的长期努力分不开,再就是和当前的文化形势有关。在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话中说“文艺的民族特性体现了一个民族的文化辨识度”。我以为,书法作为辨识度强的中国艺术形式,是中华民族的文化符号,理应得到重视。

1998年公布的《普通高等学校本科专业目录》和国务院学位委员会、国家教育委员会1997年公布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中,书法(书法篆刻)不是专业,而只是方向。2012年,在教育部颁发的《普通高等学校本科专业目录》中,艺术学从文学门类中独立出来成为第13个学科门类,其下设五个一级学科专业类,美术学类属于其中之一,美术学类下包括美术学、绘画、雕塑、摄影4个专业,书法学成为附属于美术学下的二级学科。新发布的《博士、硕士学位授予和人才培养学科专业目录(征求意见稿)》中,“书法与美术”并列,这对书法学科自身发展来讲有着非常重要的意义。

《艺术市场》:国内高校在书法人才培养方面,有哪些成果?

潘善助:高等书法教育使得书法人才的培养机制和模式发生了改变,书法从一开始的社会教育逐渐被现在的学院教育所取代,办学层次已基本完备,形成了具有专业特色的书法教学体系。学历教育和非学历教育均已齐备,教学大纲、师资、教材、教学方法、课程设置、实践环节等形成了专业特色。

时至今日,全国开设书法专业的院校有140余所,其中招收本科生的140余所,招收硕士生的80余所,招收博士生的20余所,高等书法教育解决了书法专业设置的师资问题,同时也为中小学书法教育培养了师资,培养出的专业人才活跃在书法创作、书法理论、书法教育、书法鉴定、书法出版、书法交流等领域,在书法界已经拥有了比较高的认同度。国家一些重大的和书法相关的课题,多由这些专业人才来承担,像现在中国书法家协会各个委员会中,很多是高等书法教育体制培养出来的专业人才。

书法作为一种语言,在中西方文化交流中起着重要的作用,在这方面,中国美术学院、首都师范大学、北京语言大学等有不少国外的留学生来校就读,书法专业的教师也去国外讲学,这些都扩大了中国书法在国际上的知名度。

2014年,上海文联、上海书协联合华东师大、华东师大艺术研究所(现美术学院)成立上海市中国书法研究中心,开展书法专业教育。

《艺术市场》:你从事高校的书法教学与研究工作20多年,目前我国的书法教育面临哪些问题?

潘善助:首先,面临高等书法专业教育如何与中小学师资衔接的问题。当前的中小学书法教育开展得并不充分,而高校培养出来的书法人才很多只能流入社会培训机构,并不能合理得以利用。再次,书法学科自身建设要有支撑。作为一级学科,其下属的二级学科如何设置,在原有的书史、书论、篆刻、文字学等课程基础上如何更科学、完备。第三,“双减”政策下,校外书法培训机构竞争激烈,如何规范和引导需要思考。第四,身处互联网时代,各种媒介平台发布的信息鱼龙混杂,大众的书法美育亟待加强。综合来看,机遇和风险并存,需要群策群力才能解决好。

转自:艺术市场