“雨前香椿嫩如丝”“清明螺,赛肥鹅”……中国的二十四节气有着家常文化的一面,关于节气食物的歌谣、谚语流传民间。各节气应该吃什么、注意什么,作为中华文化的生活密码,二十四节气深谙大自然语言,用食材的方式感知季节的变化,提醒着人们顺应自然。节气里的食物“馨香”,你都了解吗?

春季“五辛”散伏气

“在中国传统的表述中,二十四节气的时间坐标都不是形而上的、数字的。”杭州师范大学人文学院教授郗文倩告诉记者,它们是和播种、劳动、繁衍联系在一起的,可观可感,非常细腻。比如即将到来的惊蛰节气,有一首童谣“惊蛰过,暖和和”,说明到了惊蛰,春天才算“坐稳”。

对老百姓来说,二十四节气很接地气,他们更擅长以时令小吃等来强调节令的到来。汉代农书《四民月令》说立春要“日食生菜……取迎新之意”。东汉应劭《风俗通义》也记载立春以后要吃“五辛菜”,即葱、蒜、姜、韭、芥等五种带有辛辣味的蔬菜。

“古人讲五行,人体五脏经过一个冬天,积储了许多陈旧秽气,春天到来,要借自然之新鲜生气将其泄发。”郗文倩说,所以在大地回春之际,要食辛温食物,发散藏伏之气。“五辛”谐音“五新”,亦可讨个好彩头,现在南北方流行的春卷、春饼都是其流波余韵,咬春、尝新也是春季饮食的主要方式。杜甫在《立春》诗中曾写下“春日春盘细生菜,忽忆两京梅发时。盘出高门行白玉,菜传纤手送青丝”,至今伴随着春饼之味令人回味。

每个节气都有自己的代表食物。比如,春季里的惊蛰意味着仲春时节开始,人们为春耕忙碌,民间讲究在惊蛰时吃梨,或者吃炒豆。而清明的时令饮食有清明团、乌饭(又称黑饭)、清明茶等。清明团是用清明时节生长的艾蒿等与糯米饭揉制而成的,在六朝时已出现,每一口都是山野之味。清明节时,在南方地区有一种特制的黑饭,明清时期的宁波人称为“青糍黑饭”。饮茶的最好季节是春天,带露的明前茶又是茶中的珍品。

再如,谷雨时节食香椿,民间有“雨前香椿嫩如丝”的说法,香椿是谷雨节气的好食材,清热解毒,润肤明目。

夏日苦味“甜如荠”

夏天是高温潮湿的季节,春风渐止,杨花柳絮不再,使得夏日里的食物带了许多“清凉味”。

从气候特征来看,立夏说明天气有越来越热的趋势,而小满和芒种以后,全国各地才渐次进入夏季。“古人对苦味情有独钟。”郗文倩说,从物候看,小满之日讲究“苦菜秀”。中国传统饮食中对苦味情有独钟,很大程度上来源于对苦味野菜的情感。

读《诗经》,会发现里面谈及野生草木百余种,大都和吃食有关。很多诗篇即以采摘野菜作为诗意的起兴和过渡,如《诗经·采苓》咏“采苦采苦,首阳之下”;《七月》咏“采荼薪樗,食我农夫”,其他如采蘩、采薇、采苓、采葛、采蕨、采葑等,都是如此。

苦味,在口感上等同于药味,传统中医认为苦味食物都具有清热、凉血和解毒的功能。“在几千年的漫长岁月中,食物的获取和制作逐渐发酵成文化,为中国人品味各自人生况味,找到一种特殊的表达语境。”郗文倩举例,《诗经·谷风》云“谁谓荼苦,其甘如荠”,意为谁说苦菜味最苦,在我看来甜如荠。苏轼一生数次被贬,发配蛮荒之地,日常以根茎野菜为食,曾作《菜羹赋》,“在苏轼笔下,这些溪畔泽旁的野菜清醇甘美,烹调食用的过程闲适风雅,如果没有以苦作乐、坚毅达观的人生态度,又何来如此诗意的体验。”

夏季各节气的食事亦各有讲究。如立夏是健壮身体的节日,饮食有强身助力的象征意味。吃立夏蛋是民间立夏强身的风俗,浙江新昌人立夏日还吃健脚笋,意味着会强健脚力。立夏还有养颜的说法,以李子泡酒可以养颜,尤其适合女性服用。过了芒种,长江中下游地区陆续进入长达一个月的梅雨季,天气潮湿闷热,此时梅、杏、杨梅、桑葚已成熟,是时令的好风味。再比如,夏至是极热的时节,俗有“冬至馄饨夏至面”的说法。

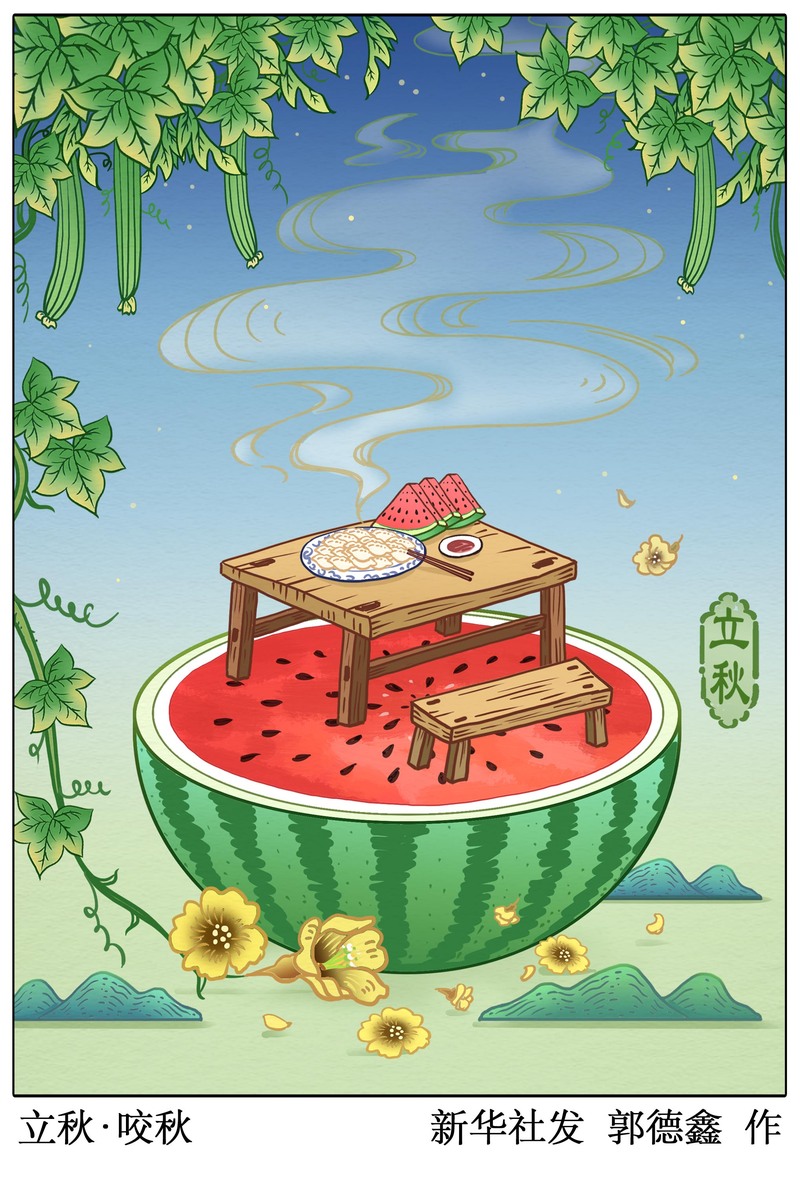

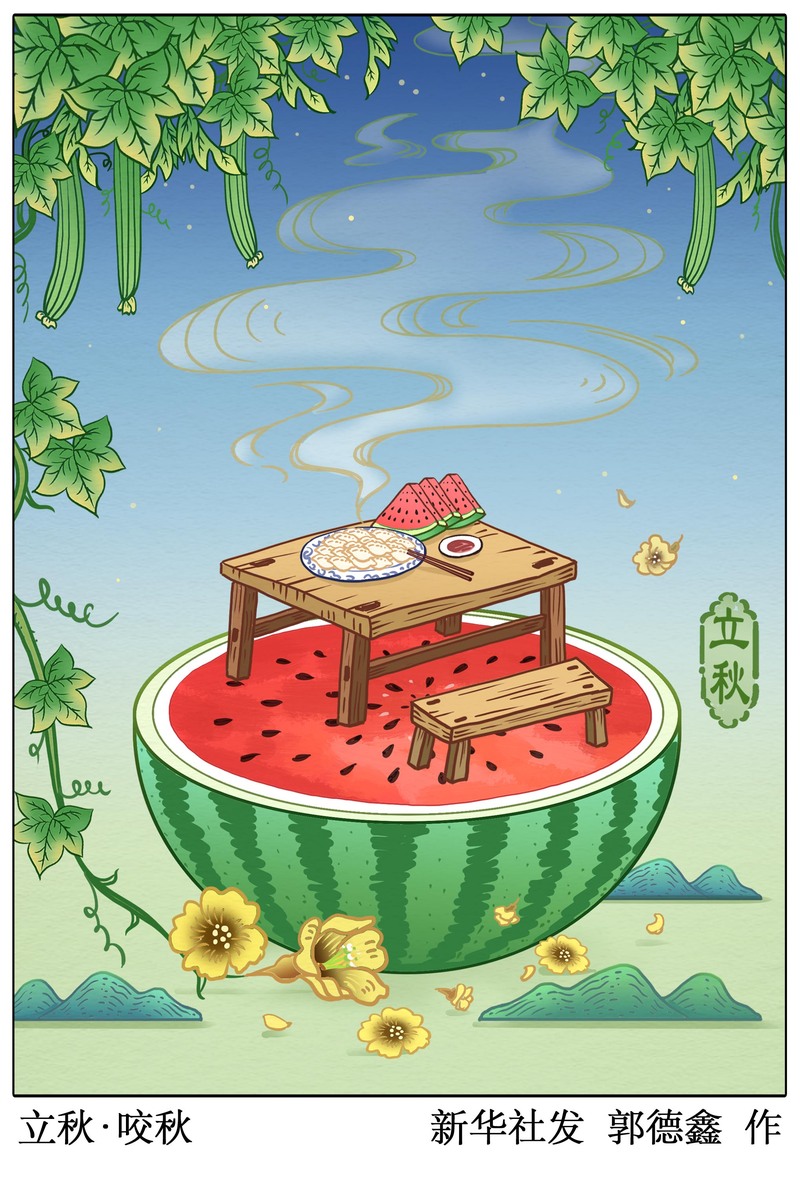

秋天食瓜要“咬秋”

秋季,属于阴气生长的季节,秋风起,天转凉。秋季的时令食材和春夏又不相同,更多为下一季的冬寒贮备能量。

立秋的节气只是一种“立意”,那时还在伏天中,并不代表秋季的真正降临。《诗经》云:“七月食瓜,八月断壶。”这里的七月是指农历七月,此时立秋,人们要吃秋瓜、秋桃等“咬秋”,用来保健和避疫。清代张焘的《津门杂记·岁时风俗》记载:“立秋之时食瓜,曰咬秋,可免腹泻。”清代北京人在立秋日全家要同食西瓜、茄脯,秋后可避免暑热痢疾生发。吞服赤小豆,也是立秋时的保健习俗。

立秋尚在盛夏时节,而处暑才真正送来了一丝凉爽的秋风。“处暑满地黄,家家修廪仓。”处暑时农活较忙,民间有处暑吃鸭子的习俗。江南地区还可以采莲蓬,将莲心剥出,果实的清甜中有一丝苦涩,这是自然的味道。

“白露身不露”,白露节气昼夜温差加大,南京人这天会泡白露茶,苏浙地区会喝白露米酒,而浙江温州会用“十样白”(十种带“白”字的草药)炖乌骨鸡,还有不少地区有白露食桂圆的传统。董仲舒《春秋繁露》曰:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”秋分是昼夜均等的一天,寒暑平衡的中间点,是“平分秋色”之时。秋分有吃汤圆、竖鸡蛋等习俗,它曾是传统的“祭月节”。

到了寒露、霜降,天气越来越凉,人们有饮酒、登高、吃芝麻、吃柿子、煲羊肉等习俗,为冬天收藏做准备。清代北方地区在霜降期间还要吃迎霜粽、迎霜兔。迎霜兔是野兔,明代宫廷中结合重阳节,登高以外还要吃迎霜麻辣兔。

冬季贮藏待来年

古籍《群芳谱》说:“小雪气寒而将雪矣,地寒未甚而雪未大也。”经过一年的春种、夏长、秋收,到了冬季的小雪节气,就进入冬藏。与前面三季相比,冬季缺乏大自然的馈赠,民间一般以腌菜、腊肉等形式贮存冬季食材。

郗文倩介绍,腌菜在古代叫菹,制作历史可上推到西周。周代“菹”菜很丰富,据《周礼》记载,当时有“七菹”,即韭、菁、茆(莼菜)、葵、芹、苔、笋。腌制方法和现在略有不同,将各类蔬菜用刀粗切后拿酱醋拌和,再装坛装罐保存,类似今天的酱菜做法。长沙马王堆汉墓是西汉初期长沙国丞相利苍及其家人的墓葬,其夫人辛追墓中就曾出土一大口罐豆豉姜,大口罐出土时由草和泥填塞。中国幅员广阔,纬度跨越大,各地气候物产差异都很大,腌菜技法各不同。相同的是,只要是地里生长的,辣椒、茄子、蒜头、萝卜、豆角、黄瓜、生姜、白菜……基本都可腌制。

“除了腌菜,冬季也是加工腊肉的好时机,故民间有‘冬腊风腌,蓄以御冬’的说法。”郗文倩说,腊肉、腊肠主产地大都在长江以南,湖北、湖南、江西、四川、云贵等地最普遍。往北,冬天天寒地冻,冬肉食放置户外,自然冷冻,也就不多考虑如何保存的问题。再往南,冬天气温高,也不宜腌渍腊肉。

“制作腌菜、腊肉,不仅仅是制作越冬食物,也是酝酿、保存、传承一种生活态度。”郗文倩说,冬季是收藏的季节,人们需要顺应自然休整调节、滋养身心。“即便在现代,也有很多方式让自己慢下来,比如慢跑、太极、瑜伽等慢运动;慢食,以和缓的步调去培植、烹煮、品尝和欣赏美食;安静地阅读、思考、写作等,找回生活本味,期待来年春的到来。”

(文内图片来源:新华社)