在一个工作日的夜晚,看完了《花束般的恋爱》。

这部院线最火的8.7分爱情片,被一众网友称为《文艺青年的罗曼蒂克消亡史》《遇见百分百女孩》《我和我的豆瓣友邻谈恋爱》,在豆瓣上被24万人标记了看过,还有20万人排着队点“想看”。

感觉就差在海报上打出“文青必看爱情神话”几个大字了。

结果没想到冲着唯美爱情走进电影院,最后是肝肠寸断走出来。

说真的,这哪是什么文艺青年的小清新爱情啊?

明明就是部史上最扎心的社畜残酷物语。

我敢打赌,每个被虐到肝颤的观众,都在这片子里看到了那个最讨厌的自己。

谁杀死了他们的爱情

女主八谷娟和男主山音麦相遇的时候是21岁,都在东京念大学。

用现在的话来说,他俩大概是 最标准不过的当代文青。

上课看小说,下课跑聚会,穿同款匡威开口笑帆布鞋,喜欢用电影票根当书签。

是你我都曾在大学校园里见过的某个文青同学,豆瓣小组和网易云评论区随处可见的年轻人。

甚至,实不相瞒,也是曾经的我自己。

刚好处在最年轻、最无忧无虑的年龄阶段,身处环境单纯的象牙塔,生活的最大乐趣是写博客、画插画、看小众展览。

倒也不一定把新浪潮和弗洛伊德挂嘴边,但内心往往藏着一条属于自己的书影音品味鄙视链。

朋友不多,情绪不少,跟其他同龄人多少有些格格不入,参加派对时“只觉得吵闹”,心里还惦记着剩下半本没看完的小说。

在两人擦出火花的那场戏里,他们因为错过了末班地铁而偶然相遇,一起在通宵营业的酒馆里等凌晨首班车。

坐在他俩对面的,刚好是对一点也不文艺的普通人。

男的西装革履,自称狂热的电影爱好者。

问他喜欢看什么,想来想去,只答出经典大众佳片《肖申克的救赎》。

女的积极回应,说那部电影很感人,紧接着表示自己才看了《魔女宅急便》的真人版。

两个门外汉聊得火热,真文青却一个眼神飘忽如坐针毡,另一个听不下去,干脆后撤窝进椅子。

一言不发又各自默默腹诽起来:“这个世界有那么多真人版,都是因为你们这种人吗?”

中途还发生了一个有趣的插曲。

酒馆里的隔壁桌,正好就坐着日本著名导演押井守。

自诩电影发烧友的西装男看了一眼还懵然不知,这头的两人已经因为偶遇大神而激动到手舞足蹈。

直到走出酒馆,小娟才忍不住说出了那句憋了半天的话:

“刚刚那是押井守吧,我觉得认识押井守是基本常识!”

“基本常识”四个字脱口而出,仿佛两人都亮出了筛选同类的暗号。

文艺青年的常识与常识相撞,基本就是天雷地火一刹那了。

于是接下来的一切都显得那么顺理成章。

聊天,压马路,再心照不宣地一起绕路, 报菜名般地聊自己喜欢的作家、漫画、音乐。

再又惊讶地发现,两人居然订了同一场木乃伊展览的票,又都没能如愿去看。

小娟到男主家躲雨,发现书架上摆着的书,几乎是自己家翻版。

就连观众都觉得,如果世界上存在百分之百合拍的恋人,大概就是他俩了。

爱好一致,品味相似,就连耳机线总是缠成一团、喜欢拿电影票当书签这些小习惯都一模一样, 简直是对方在世界上的性转版。

所以一开始,任谁也猜不到,他们会因为什么样的事情,走到分道扬镳那一天。

毕竟在想象中,学生情侣走入社会后会发生的 “爱情终究抵不过现实”,总得遇上点什么外部阻力和不可抗力。

工作不在一个城市被迫异地,买房买车的经济压力,父母跳出来棒打鸳鸯,又或者是其中一方聊骚出轨。

然而像《花束》里这样的情侣,甚至都还走不到这一地鸡毛的抓马阶段。

现实有杀死爱情的一百种方式,而年轻情侣往往会终结于其中最莫名其妙的一种——

总有一个人,会先一步变成他们昔日讨厌的的、“平庸的大人”。

“成为一个普通人”

开头我说过,小娟和小麦在电影前半截的状态,像极了很多年轻人,包括刚工作时的我。

那是大多数人在刚走出象牙塔的时候,都曾经历过的一个阶段。

觉得谈钱俗气,怀揣着一些尚未的理褪色的理想主义,笃定自己单凭爱好也能谋生。

所以刚开始自己赚钱的时候,他们也不会太过于在意物质上的相对窘迫。

一人吃饱全家不饿,手头能宽裕出一点满足爱好的小钱就行。

毕竟生活除了工作,还有太多重要的事。

在地铁站外的路灯下等爱人下班,窝在一起晒太阳聊天,对着喜欢的书和电影流眼泪, 都是需要大把时间和心力,但没那么耗费钱的事情。

还有一部分人,像小娟一样,没那么好的运气,只能先做一份跟爱好没什么关系的工作。

当冰淇淋店的店员、想办法考会计证,因为高压面试而在地铁站崩溃大哭。

但总还是梗着一口气在,因为他们有自己一套对抗世俗的精神胜利法。

比如为了省钱,房子可以租得偏一点。

离地铁站要走路30分钟也没关系,只要每天晚上和爱人一起散步回家,早起一点也算不了什么。

再比如“就算能挣大钱、有一份体面的工作,也没什么厉害的。”

“读完今村夏子的《野餐》却毫无感觉的人,就算再富有,才谈不上是什么厉害的人呢。”

就像村上春树的一篇小说里,提到了 一对刚工作的年轻夫妻。

租住在铁路旁噪音巨大的狭小三角形房间,没什么钱,但好在和爱人、猫咪拥抱取暖不需要花钱。

在他们看 来,那是 一段“我们年轻,阳光免费“的时光。

前途未卜、工作不顺,在这些纯粹的精神快乐面前,暂时都显得没那么重要了。

但很可惜, 这也注定是一段有期限的时光。

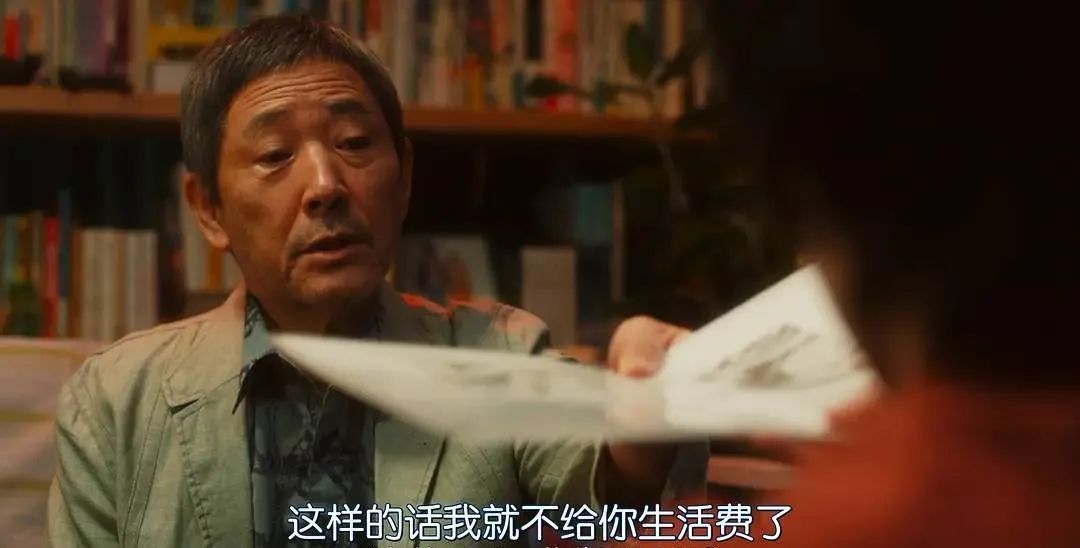

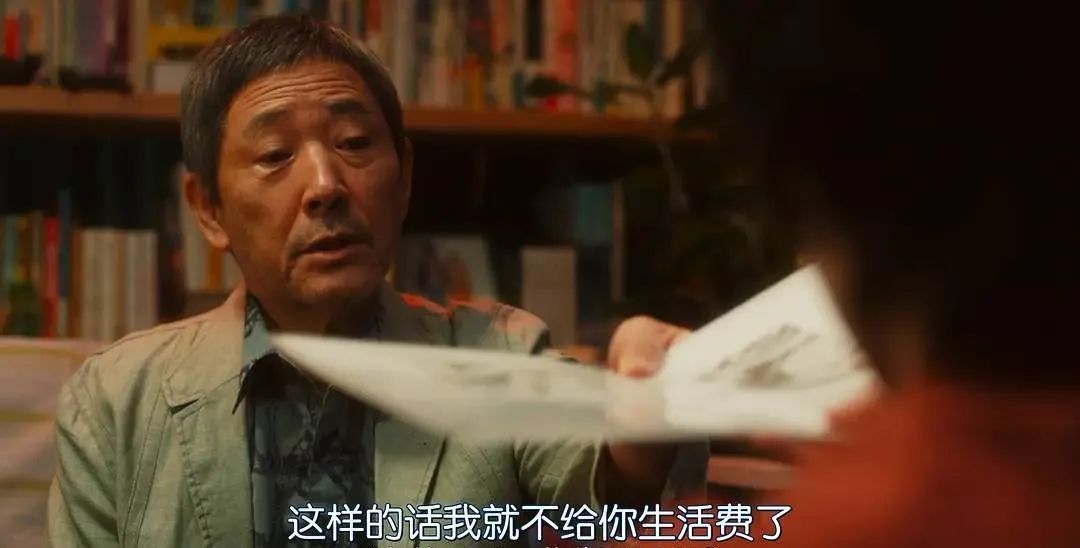

最开始,打断它的可能是家里不再愿意伸手资助一份大城市的高昂房租。

或者客户发消息说,稿费标准要从千字600降低为一篇600。

讽刺的是,妥协往往是为了应付当下的窘境而开始的。

但到最后,你在妥协中放弃的东西,很可能就像被你度过的窘境一样,再也不复返。

从“我只做我喜欢的工作”到“这份工作虽然我不喜欢,但可以先干着”的那一刻往后,一切都会变得逐渐难以控制。

有人放弃了原本喜欢但不赚钱的自由职业,心里还想着“等到我经济宽裕了就能重新开始”。

有人寄希望于能够每天六点下班,回家后继续做自己喜欢的事。

但就这样干着干着,下班的时间就变成了九点、十点甚至更晚。

干着干着,错过的东西也越来越多。

就像穿匡威开口笑的小麦换上了西装,把一头乱发梳理整齐,走进了面目模糊的人群中。

频繁出差、加班,被难缠的客户折磨。

回家后只能靠一些奶头乐的游戏来放松神经,曾经喜欢的书和画笔被束之高阁。

这些变化在身边人看来剧烈而颠覆,但对于身处其中的人来说,好像没那么难以接受。

片子里有段情节,是小麦出差工作的时候,不小心把女友送的书掉在了地上。

他看了眼地上的书,捡起来随意地扔回了车后座。

书的名字叫《茄子的闪耀》,是个关于记忆美好的故事。

但工作还在前面等着,此刻的他更相信前辈说的那句话。

“再忍一下。”

“再努力五年,就能轻松了。”

刚毕业找工作的时候,男女主都曾发出过一句感叹。

“成为普通人真的好难。”

而当他们真正成为普通人的那一刻,却好像没有一个人感到如愿以偿。

往前走的生活,也没那么糟

我其实并不觉得“成为一个普通人”是件多么可悲的事。

就像学生时代的恋爱总会在毕业季来临时分手,大部分人的第一份工作也不会干得有多长久。

人生里的很多事情,都是有期限的。

曾经你会因为高度重合的书影音列表就爱上一个人, 也完全有能力凭借着最纯粹的爱好和快乐,来驱动爱情和生活。

但在当下的忙碌和痛苦中,这种能力会被挤压、会消散,可能再也找不回来。

第一次看到“花束般的恋爱”这个名字时,我就想到了鲜切花。

新鲜,美丽,速朽,注定只在花期盛放。

我们好像很难承认, 其实自己爱某一类人和爱某一种生活的能力,都像鲜切花一样,只存在于限定的花期里。

从文艺青年变成一个普通社畜的小麦对 女友说,很羡慕你还能看这些东西。

对方不解地质问:你休息一下不就行了吗?

但你我都知道,休息或许也无济于事,他只是做不到了。

做不到再从繁重的工作中抽身,去为了虚构的故事流泪。

喜欢过的剧情在记忆里已经模糊不清,读《茄子的闪耀》时带来的安慰,也并不比《人生的胜算》来得更多。

这些改变看上去确实很丧,更像是怂了、泄气了、妥协了。

但另一个声音却总是告诉我,不必。

不必去哀叹他们放弃的标准和理想,也不必用“悲哀”两个字去形容他们身上发生的变化。

当然,这可能更像是一个我给自己找的借口。

因为在很多时候,我会觉得现在这个“变俗了”的自己,其实没那么糟糕。

我的确不再能像大学时那样每个月看完十几本书了,也没办法再给现在的爱人写出三千字的长信。

但我也不再对说自己喜欢《肖申克的救赎》的人嗤之以鼻, 不再用能否看懂一本书作为评价的尺度,去嘲讽他人的生活。

这让我觉得,走过了上一个阶段,也不见得就完全是件坏事吧。

一个会说出“生活就是责任”的人,也只是在用他的方式往前走罢了。

本文授权转载自Vista看天下(ID:vistaweek)