为追思老一辈无产阶级革命家的人民情怀,坚守红色信仰,汲取初心力量,近日,《红色印记——陈云精神风范》专题展览在国歌展示馆举行。小编带你先睹为快~

1935年,在具有深远历史意义的遵义会议上,陈云旗帜鲜明地支持毛泽东的正确主张,为确立毛泽东在党和红军中的领导地位,为在危难中挽救红军、挽救党,发挥了重大作用。图为遵义会议会场。

1936年春,陈云在《共产国际》杂志(中文版)第一、二期合刊上发表了《英勇的西征》,这篇文章在世界革命阵营内最早地宣传了中共与红军领袖毛泽东。

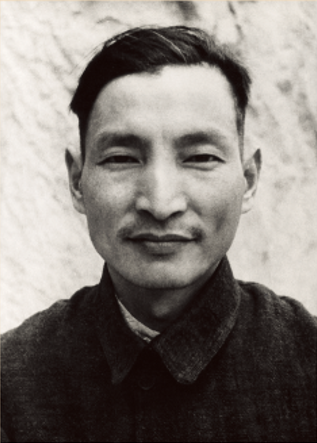

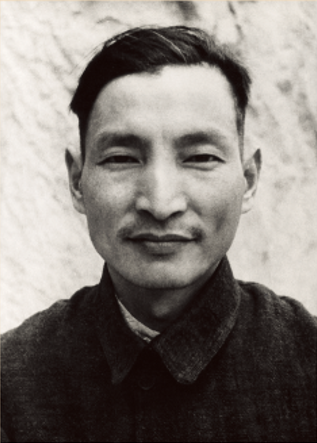

1937年12月至1944年3月,陈云担任中组部部长七年,创造性地领导党的组织建设、群众工作以及秘密工作,对党的建设从理论到实践都有重大建树。图为陈云在延安。

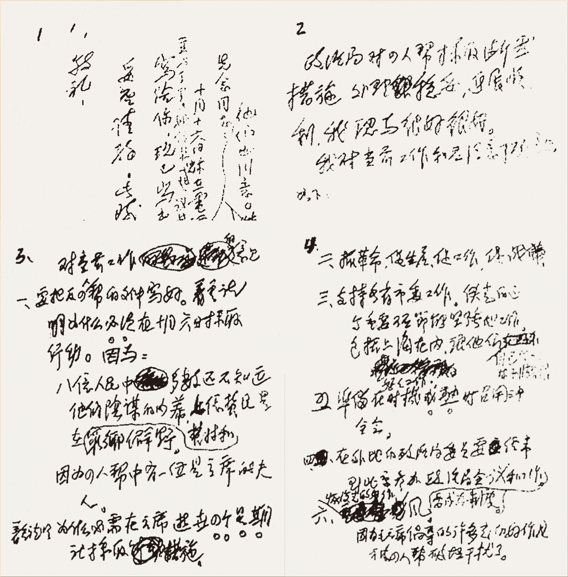

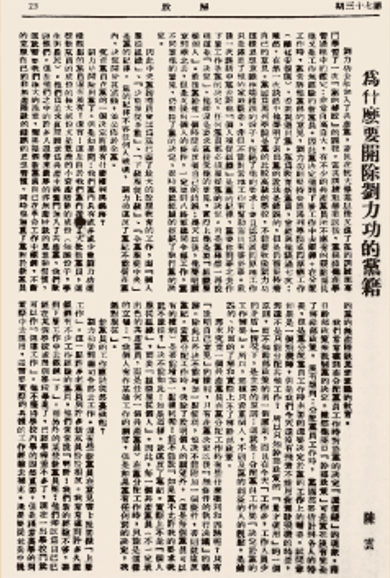

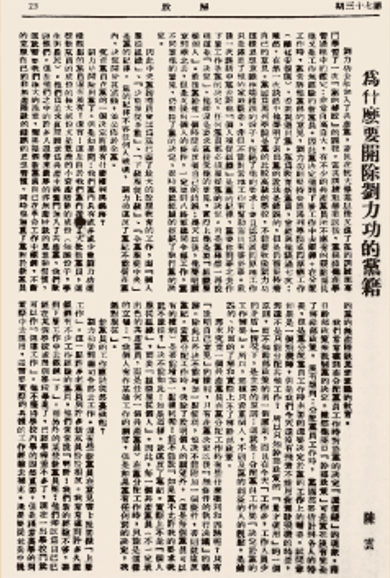

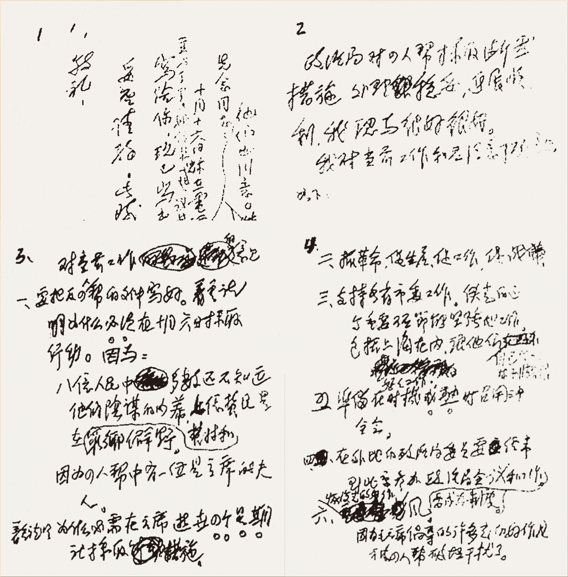

延安时期,党员人数急剧增加,但成分和思想也变得复杂。延安一个知识分子刘力功多次拒绝执行党的决定,中央党务委员会决定开除他的党籍并向全党公布。图为1939年5月23日陈云撰写的《为什么要开除刘力功的党籍》。

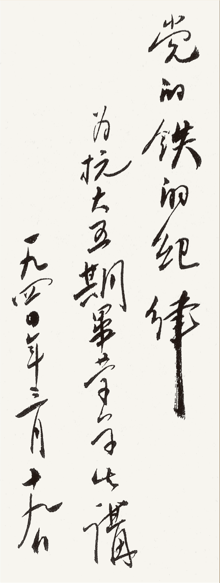

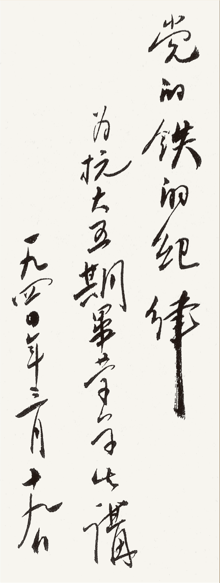

1940年3月19日,陈云在中国人民抗日军政大学第五期学员毕业大会上作关于“严格遵守党的纪律”的演讲。图为演讲提纲手稿。

一个共产党员坚决地自觉地遵守党的纪律是他的义务。他不仅应该与一切破坏党纪的倾向作斗争,而且要着重与自己的一切破坏党纪的言论行动作斗争,使自己成为遵守党纪的模范。

——陈云1939年5月30日

《怎样做一个共产党员》

新中国成立后,陈云尤其重视整顿财经工作纪律。1950年6月6日,在中共七届三中全会上,他重申了对投机倒把、破坏经济生产严厉制裁的措施,指出:“凡是妨害国计民生、投机操纵、偷税破坏等行为,都要反对,不能含糊,公开也这样讲”。

顾全大局、维护党内团结,是陈云一贯的作风。1954年2月10日,在中共七届四中全会上,陈云针对高岗、饶漱石分裂党的行为指出,保障党的团结,防止党的分裂,其责任主要是在高级领导人。

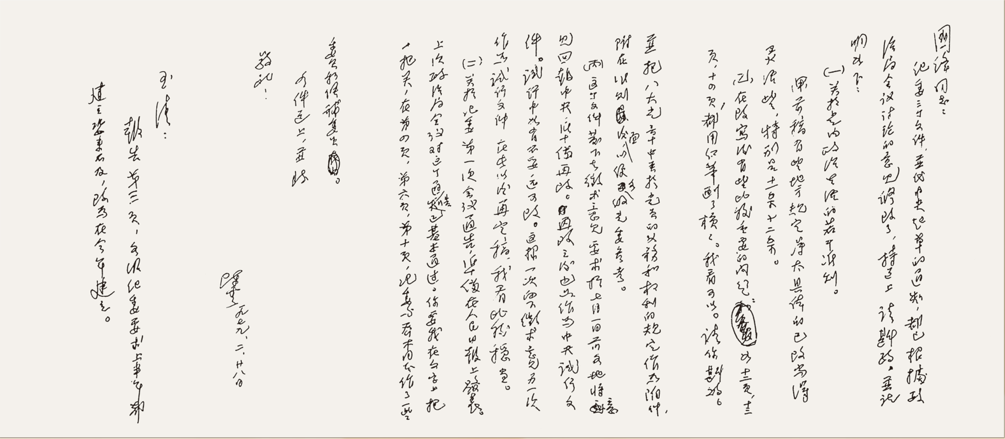

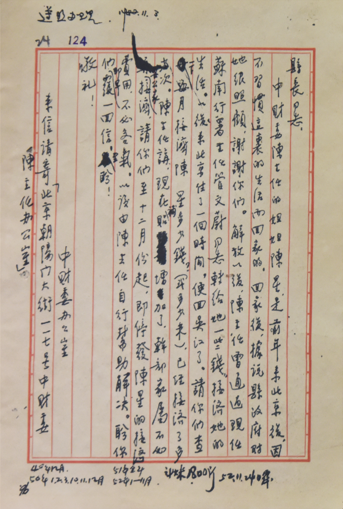

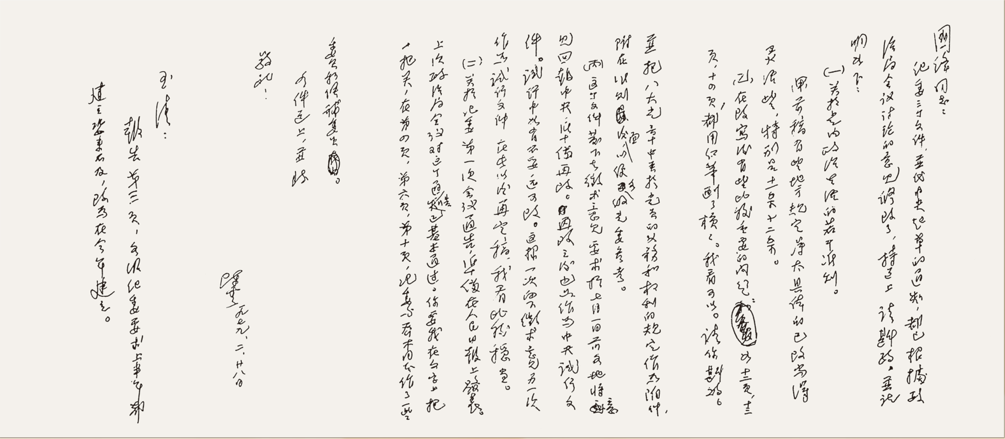

1976年在决定党和国家命运的关键时刻,陈云积极参与粉碎“四人帮”的决策过程和斗争,并为粉碎“四人帮”以后党和国家的工作思考良策。图为陈云对粉碎“四人帮”后各项工作的意见致李先念的信。

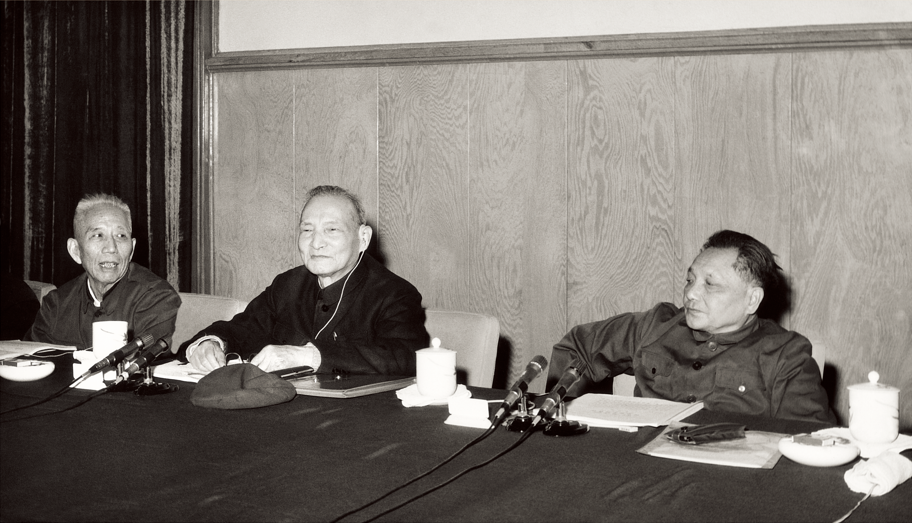

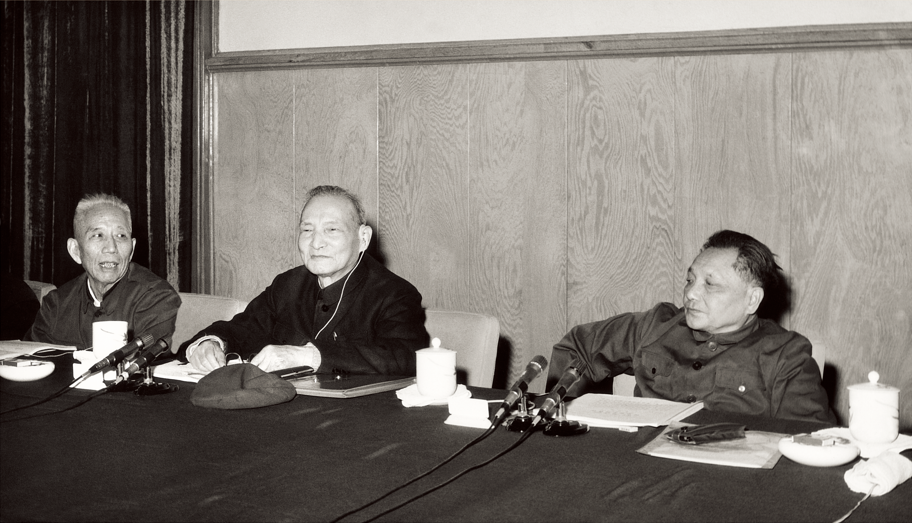

作为以邓小平为核心的党的第二代中央领导集体的重要成员,陈云在中国特色社会主义发展进程的每一个重大历史关头,都坚定维护邓小平在中央领导集体中的核心地位,维护党中央权威,同党和人民同心同德。图为陈云和邓小平在中共十一届三中全会上。

1978年12月到1987年10月,陈云兼任了九年中纪委第一书记,为新时期党的纪律检查事业做了大量开创性工作。1979年1月4日,他主持中纪委第一次全体会议开幕会,指出:“党的中央纪律检查委员会的基本任务,就是要维护党规党法,整顿党风。”

1979年中纪委第一次全体会议讨论通过了《关于党内政治生活的若干准则(草稿)》,作为端正党风的党内法规依据。图为1979年2月陈云就中纪委相关文件说明致华国锋的信。

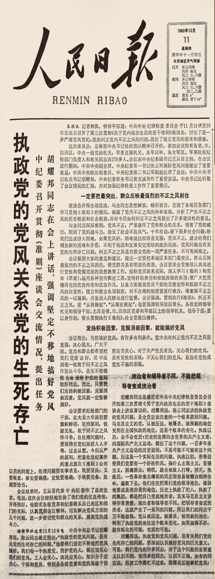

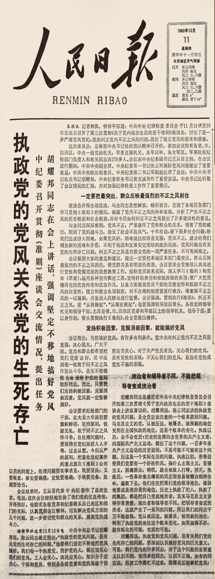

1980年11月14日,中纪委召开第三次贯彻《关于党内政治生活的若干准则》座谈会,陈云提出“执政党的党风问题是有关党的生死存亡的问题”的著名论断。图为《人民日报》关于座谈会的报道。

我赞成陈云同志讲的,执政党的党风问题是有关党的生死存亡的问题。要严格执行《关于党内政治生活的若干准则》,坚持不懈地纠正各种不正之风,特别要坚决反对对党中央的路线、方针、政策采取阳奉阴违、两面三刀的错误态度。

——引自邓小平1980年12月25日

在中共中央工作会议上的讲话

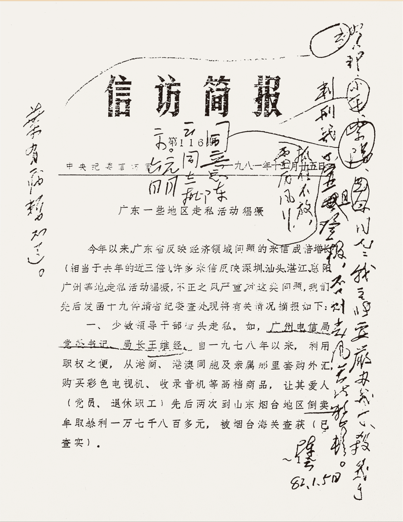

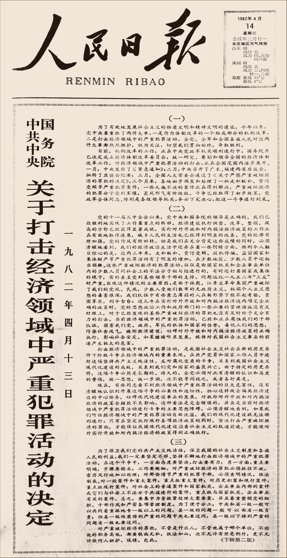

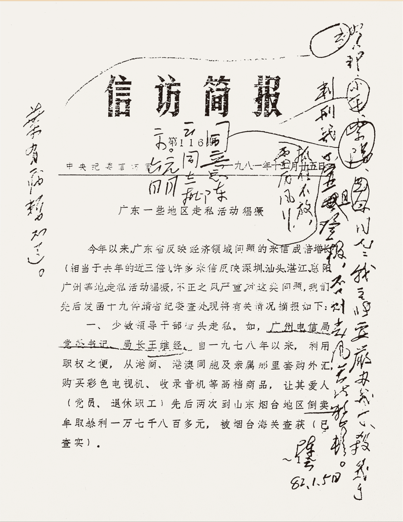

1982年1月5日,陈云将中纪委报送的题为《广东一些地区走私活动猖獗》的《信访简报》批转邓小平等,并在批语中指出:“对严重的经济犯罪分子,我主张要严办几个,判刑几个,以至杀几个罪大恶极的,并且登报,否则党风无法整顿”。邓小平在陈云批语旁加写“雷厉风行,抓住不放”。图为陈云的批示及邓小平加写的批语。

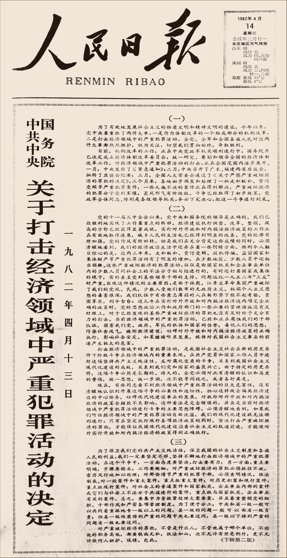

1982年4月13日,《人民日报》刊登的《关于打击经济领域中严重犯罪活动的决定》。

1939年2月25日,陈云为《新中华报》题词:“为全中国人民彻底解放而奋斗”陈云十分关心新时期党的建设,高度重视中青年干部的选拔和培养。1981年9月26日,陈云在给邓小平等的信中指出:必须对“三种人”保持警惕,对这些人一个也不能提拔。

1982年9月6日,陈云在中共十二大上发言,指出:一方面要大胆提拔,加快提拔中青年干部,一方面又要严格把好政治标准这一关。要确实提拔那些党性强,作风正派,敢于坚持原则的人。

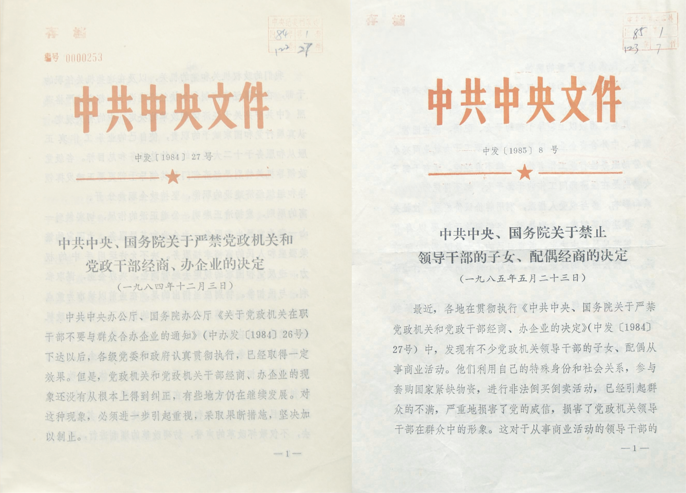

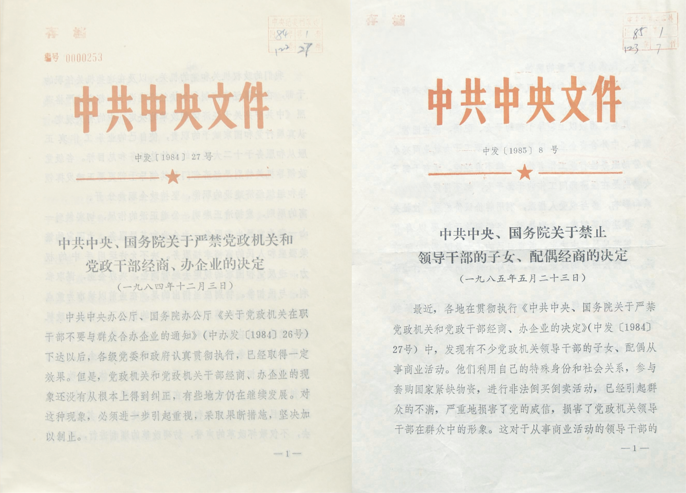

1984年12月3日和1985年5月23日,中共中央、国务院发出《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》和《关于禁止领导干部的子女、配偶经商的决定》。

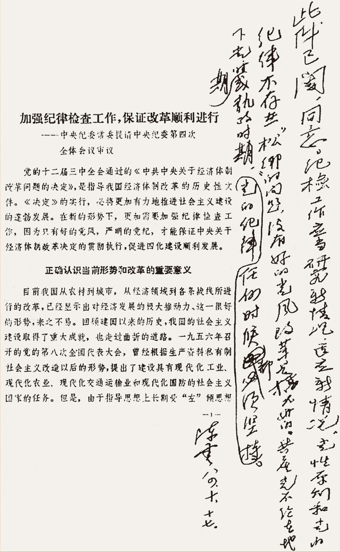

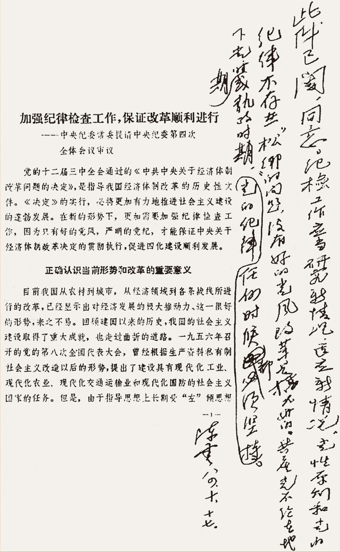

1984年10月17日,陈云在中纪委《加强纪律检查工作,保证改革顺利进行》的报告上明确批示:“纪检工作应当研究新情况,适应新情况。党性原则和党的纪律不存在‘松绑’的问题。没有好的党风,改革是搞不好的。”

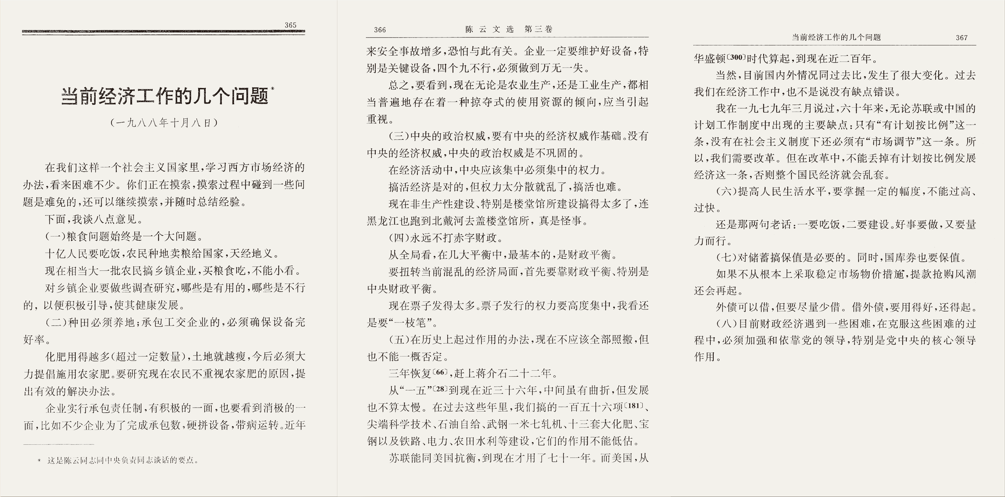

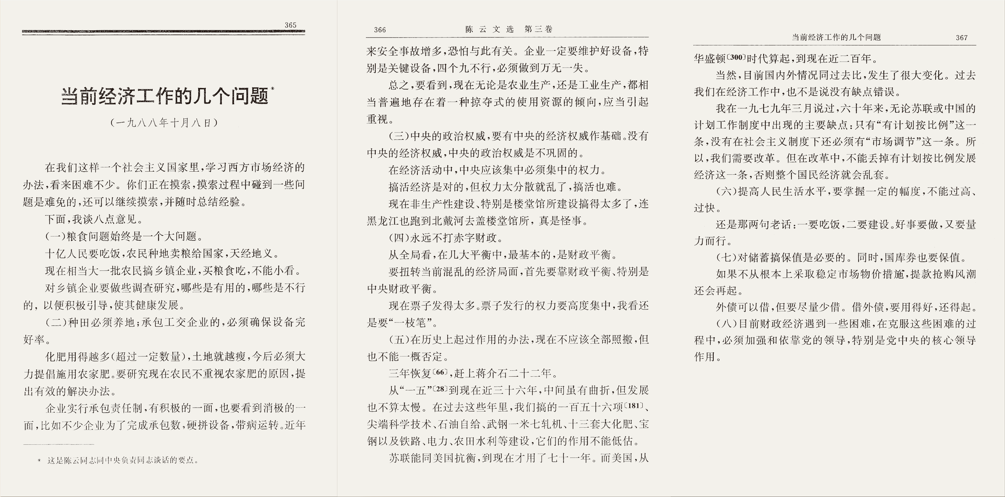

陈云退居二线后积极维护中央权威。1988年10月8日,他针对当时经济领域的要害问题,向中央负责同志提出八点意见,明确指出:“中央的政治权威,要有中央的经济权威作基础。没有中央的经济权威,中央的政治权威是不巩固的。”

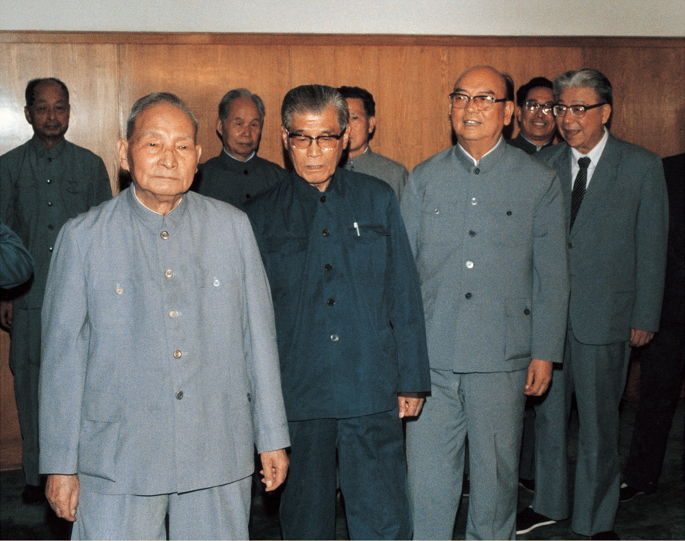

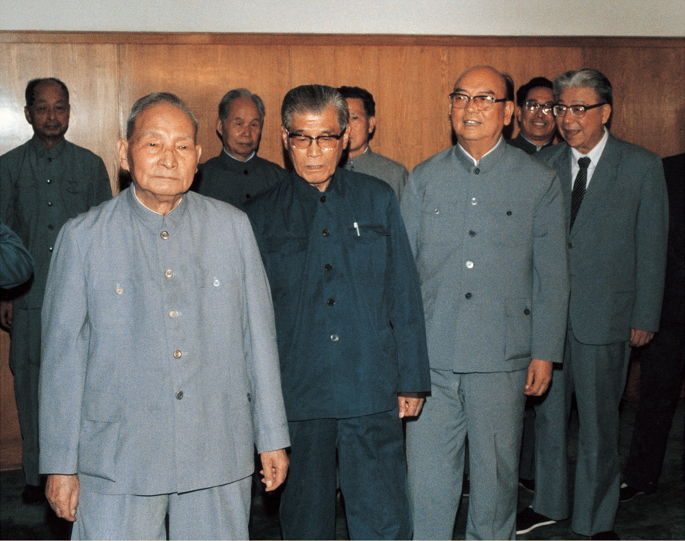

在1989年政治风波的危难之际和关键时刻,陈云始终保持同党中央高度一致,积极号召老同志坚决拥护中共中央、国务院为制止动乱、稳定局势所作出的正确决策。图为陈云与老同志在一起。

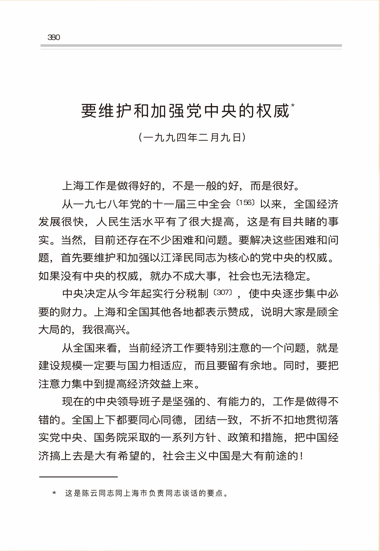

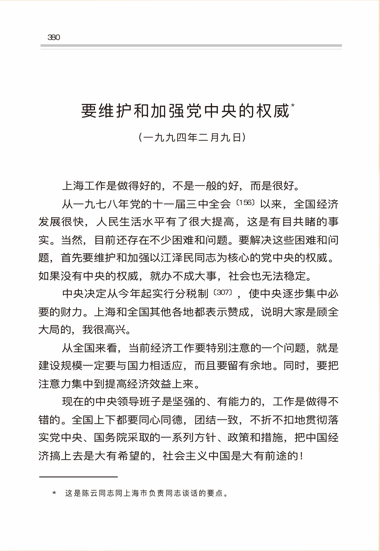

1994年2月9日春节前夕,陈云和前来拜年的上海市党政负责同志作了《要维护和加强党中央的权威》的谈话。图为谈话的部分要点,也是陈云生前最后一篇谈话稿。

他从不做老好人,他总是旗帜鲜明地与危害党的思想、行为进行不妥协的斗争。

——引自王鹤寿

《沉痛悼念陈云同志》

《人民日报》1995年7月21日

陈云一生保持共产党员的本色,1992年10月,一家公司特制了一瓶酒要赠送给已卸任的中顾委主任陈云,他坚决退回。图为陈云纪念馆征集的酒瓶。

陈云的这件棉背心,从20世纪40年代一直穿到80年代,共有32块补丁,1985年捐赠给辽沈战役纪念馆。于若木才又为他做了一件,陈云一直穿到逝世。

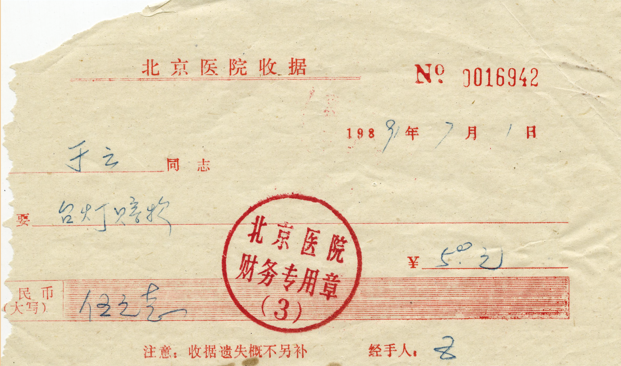

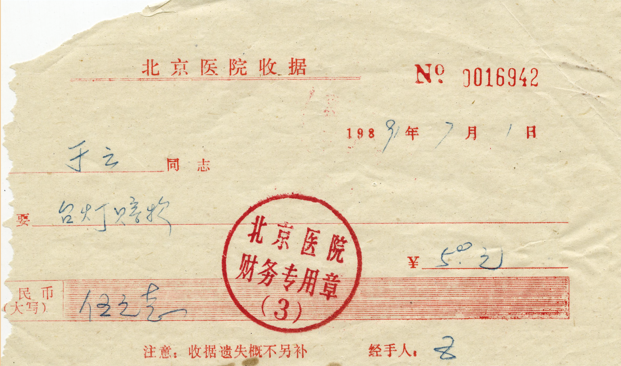

晚年在北京医院住院期间,陈云一次不小心损坏了病房的台灯开关,出院当天他坚持赔偿。图为北京医院给陈云开具的赔款收据。(收据上是陈云的化名“于云”)

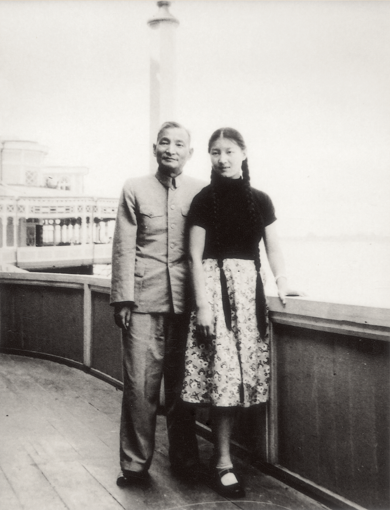

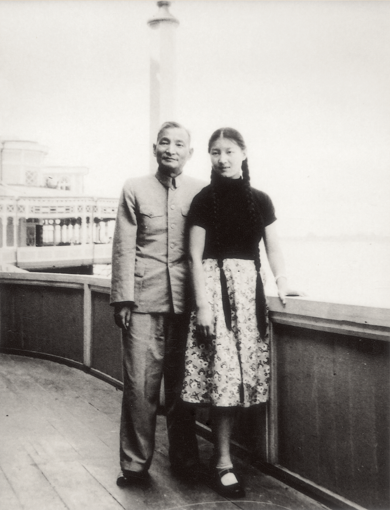

在教育子女问题上,陈云提出“读好书、做好人”的原则。他教导长女陈伟力做人要守规矩、自强自立,长大了为人民服务。图为20世纪80年代陈云与陈伟力在一起。

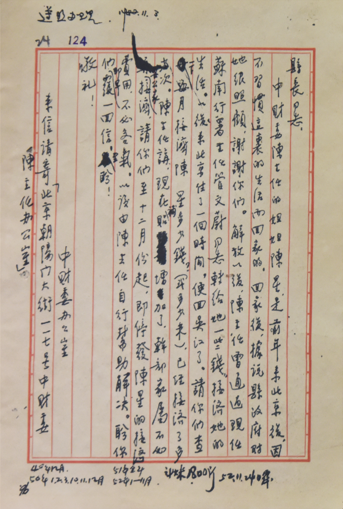

陈云不仅严格自束,对家人也严格要求。新中国成立初期,姐姐陈星在吴江住了一段时间后,陈云接她到北京,并委托中财委办公室致信吴江县长停发陈星的接济费用。

陈云给家人订的“三不准”家规:

不准搭乘他的公务车;

不准接触他看的文件;

子女不准随便进出他的办公室。

——《相濡以沫——于若木忆陈云》《陈云画传》

浙江人民美术出版社2011年版402页

欢迎前往观展,

学习和感悟陈云的崇高精神风范。

这份观展指南请收好↓

参观指南

展出日期

2022年1月24日-2022年2月21日

展出时间

周一至周六9:00-16:30(16:00停止入馆)

展出地点

杨浦区荆州路151号(国歌展示馆临展厅)

预约方式

关注国歌展示馆公众号,散客可通过沪游码、红途线上预约,团队请致电65458100预约参观

交通方式

地铁4号线、12号线(大连路站2号口)

请市民有序参观展览,遵守场所防疫规定,配合测体温、出示健康码等要求。

选稿:蒋昕婕