“万物的声音”是继“时间的形态”之后,上海西岸美术馆与法国蓬皮杜中心五年展陈合作的第二个常设大展。策展人采用了法国诗人弗朗西斯·蓬热(FrancisPonge)于1942年发表的诗集《采取事物的立场》的英文译名“万物的声音”(TheVoiceofThings)作为展览标题。这位法国作家兼诗人细致而饱含诗意地描绘了寻常事物,引导观者开启对物的全新视角与体验。

西岸美术馆外观

展览现场

“万物的声音”以“物”贯穿叙事,溯源现当代艺术史的发展流变。展览展出了160件来自蓬皮杜中心的馆藏力作,通过18个章节向观众呈现了20世纪以来的世界现当代艺术的发展脉络。本次展览虽然是常设展,但是重视策展理念,关注内容和逻辑的连贯性,展览犹如一本直观的艺术史教科书。

展览现场

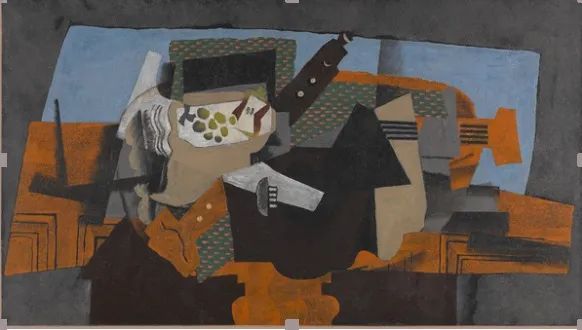

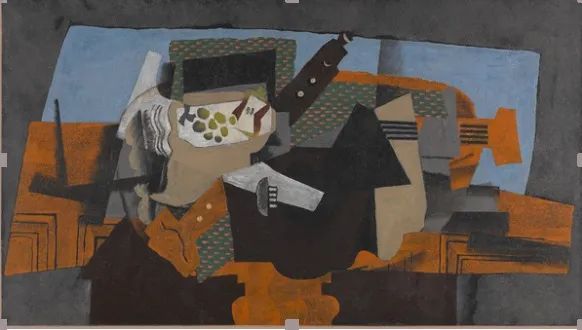

进入展厅,首先看到的是立体主义艺术家的作品。乔治·布拉克、毕加索、费尔南·莱热等立体主义代表艺术家尽在其中。乔治·布拉克是与毕加索齐名的立体主义重要画家。

乔治·布拉克,《吉他与水果盘》,1919年,布面油画

费尔南·莱热,《手和帽子的构成》,1927年,布面油画

在分析立体主义阶段,艺术家们开始使用拼贴等手法进行艺术创作,对于现代雕塑的发展有重要影响。静物画是立体派画家偏爱的题材,它从一切形式限制中解放出来,催生了许多造型艺术全新实验。吉他是布拉克和毕加索作品中经常出现的主题。莱热的作品让人想起了快节奏的现代生活。

马塞尔·杜尚,《帽架》,1917,1964年

这次展出的杜尚的作品是他在1917年创作的“现成品”《帽架》,悬挂在展厅中,杜尚的电影作品也在展厅中播放,与这件装置作品相呼应。杜尚从日常消费品的角度对艺术价值及艺术姿态提出质疑,他用“现成品”的创作方法对于波普艺术和观念艺术产生了巨大的影响。

曼·雷,《坚不可摧之物》,1923,1959年

杜尚的朋友曼·雷的作品也在展览之中。曼·雷在纽约工作室创作的《灯罩》是他最早的“挚爱之物”之一,这件作品模糊了艺术品、家具和绘画之间的界限。《坚不可摧之物》是用节拍器和照片拼贴而成的一件作品。

展览现场

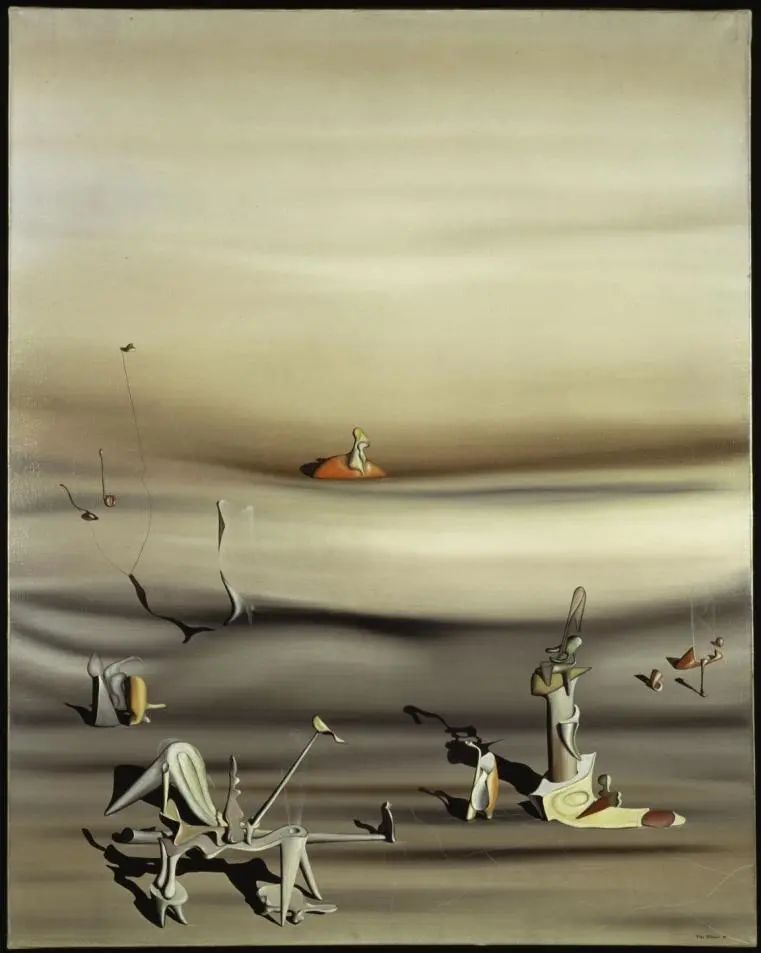

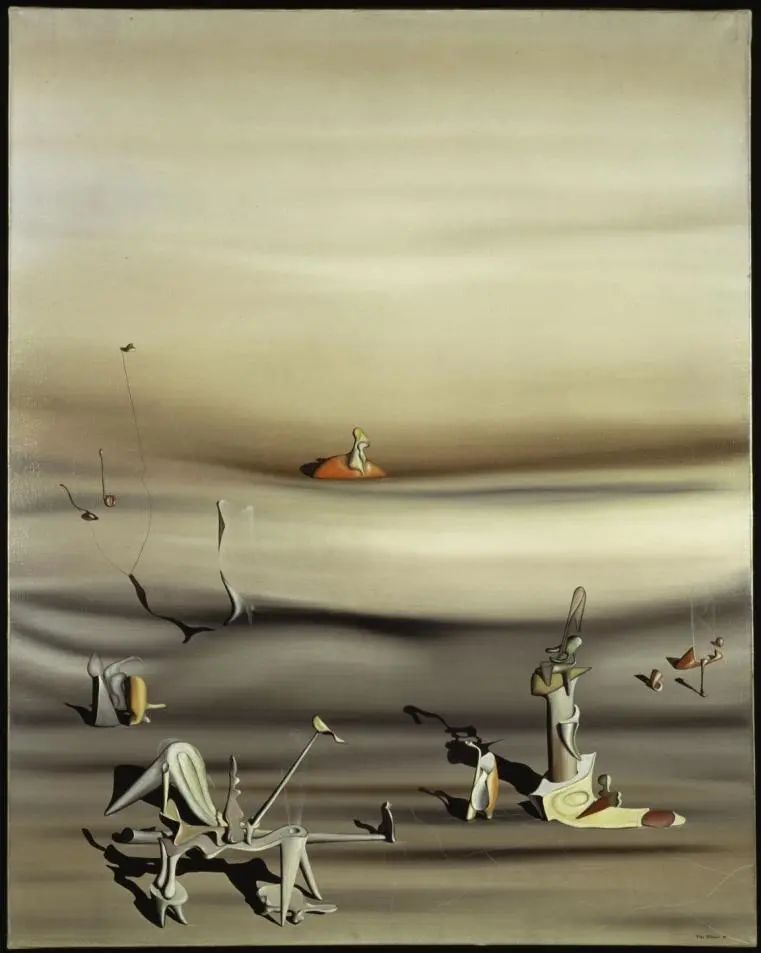

伊夫·唐吉,《缓慢之日》,1937年

在展示超现实主义作品的展厅,达利、马格里特、恩斯特、伊夫·唐吉等超现实主义代表艺术家的作品都有展出。作为超现实主义的核心人物,马格里特通常在作品中用描绘神秘的、梦幻般的景象来反映其内心。展览中的作品《双重秘密》这幅画的灵感来自拼贴手法,一个性别不明的头部被切下巨大的一片,内部装满了小铃铛,揭示了戴着教育和礼节面具的文明社会下人们被压抑的心理世界。

在《物的简史》这一章节,展览了一些设计师创作的作品。自20世纪50年代起,设计师们突破了物品本身的限制,不再只是质疑物的用途,而是开始探索它的精神内核。由达达主义和杜尚“现成品”所掀起的、关于艺术品本质的革命之后,设计师们开始运用各式各样的元素来创作“拼贴”作品。

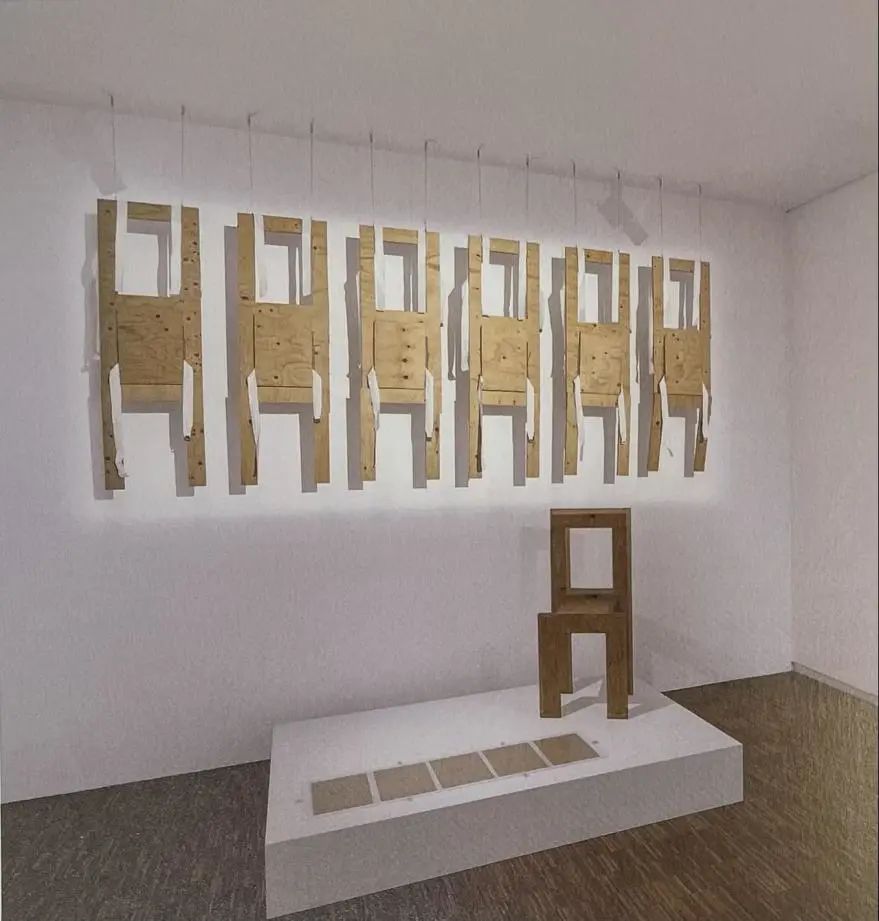

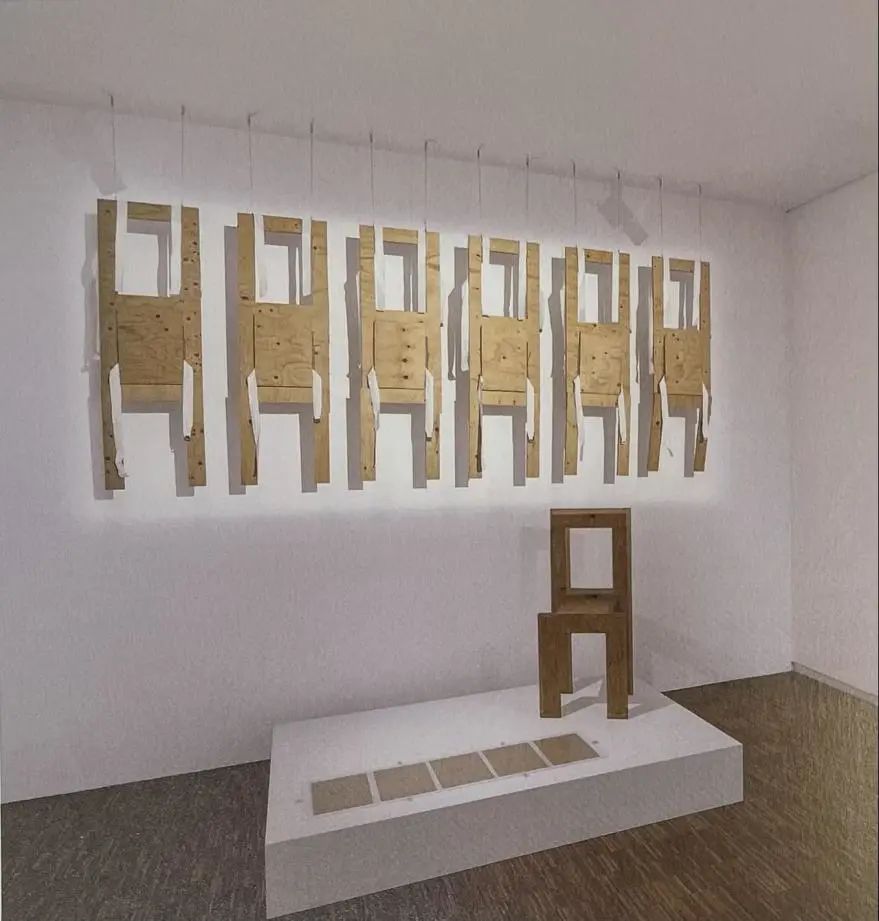

詹尼·佩特纳,《可穿戴的椅子》,1971年

《可穿戴的椅子》是建筑史学家、教授和批评家詹尼·佩特纳1971年创作的作品。当时他让学生把折叠椅子套在身上,在城市漫步,而后他把椅子挂在经过光影布置的墙上。这是一件用身体和动作“激活”物品的作品,在作品中,椅子变成了便携式的建筑。

盖伊·奥伦蒂,《巡回桌》,1993年

盖伊·奥伦蒂用四个自行车轮和钢化玻璃台面创作的《巡回桌》,显然是对杜尚《自行车车轮》的致敬。这一组合虽然极其简约,但也具备了不同寻常的特质。它具备了桌子和移动餐具车的双重功能。艺术家通过对物件互动性和概念化的思考,发展出关于“居住”这一概念的全新哲学。

那么,日常物品在艺术家的作品中是如何运用呢?我们该如何来理解和欣赏这些使用挪用手法创作的作品呢?

克拉斯·奥登伯格,《架子鼓幽灵》,1972年

克拉斯·奥登伯格从1959年起开始创作与消费品近乎等比例的复制品,并在“商店项目”中将他的工作室变成对公众开放的零售空间。展览中的雕塑作品《架子鼓幽灵》是用涂漆帆布和金属等材料创作而成的,作品呈现出软塌塌的样子,因此有“软雕塑”之称。奥登伯格通过软化这些物品而赋予其人格。

克里斯托,《桌子上的包裹物》,1961年

艺术家克里斯托的包裹艺术也在展览中呈现。在这件作品中,一张边桌上堆满了用天鹅绒和布包裹起来的物件,用于包装的织物就像一层皮肤,它既起到了隐藏的作用,同时又在揭露。他将熟悉的物体转化为矛盾的存在,有时甚至无法辨认,引发人们对其身份和功能的怀疑。克里斯托与娜·克劳德最后的纪念性项目是对巴黎凯旋门的包裹。

乔治·布莱希特,《三种布置》,1962,1973年

乔治·布莱希特在创作中将日常物品自由组合。展览中的《三种布置》由三件不同的物品组成,分别是一块白色的置物板、衣帽架和椅子,摆放着不同的物品。布莱希特以一种平静的讽刺意味重新诠释了这些我们所面对的庸常事物,以探索艺术与生活的关联。

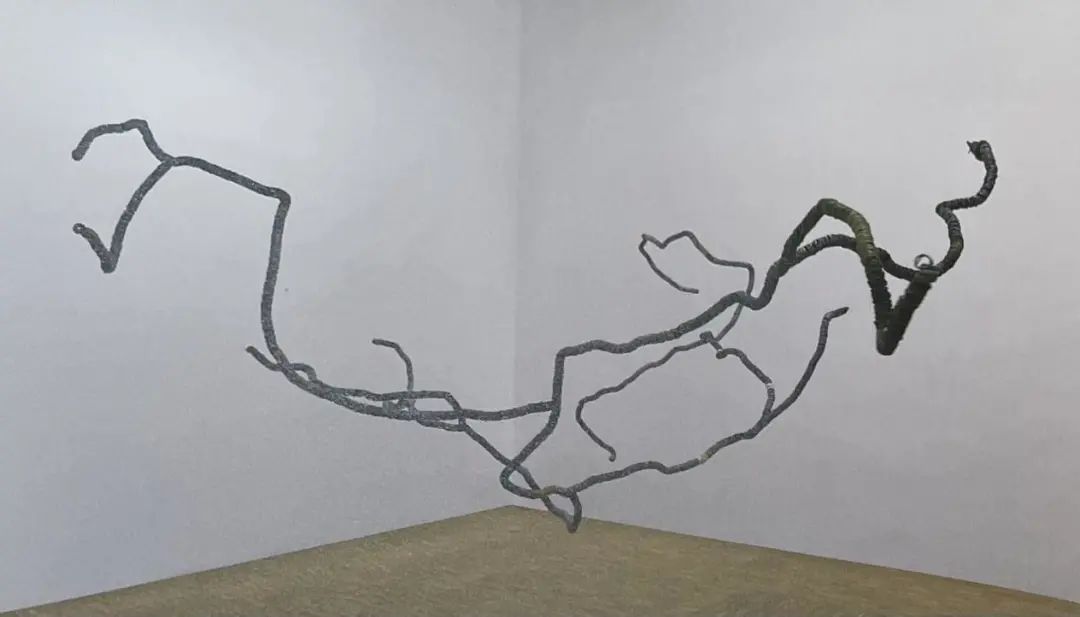

达米安·奥尔特加,《膨胀的葡萄糖分子》2007年

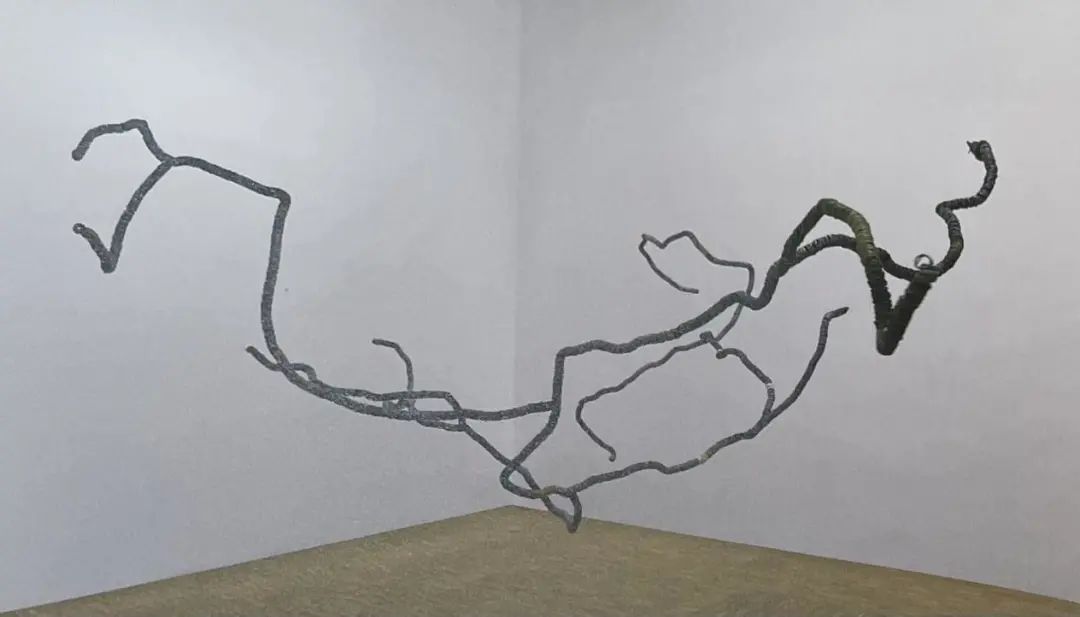

20世纪60年代起,在大众消费的社会背景下,废品逐渐堆积成山。一些艺术家开始使用自然材料或者废品来创作作品,探寻着我们与废弃物的关系。

达米安·奥尔特加的装置作品《膨胀的葡萄糖分子》由铁丝串起的汽水瓶盖构成,并根据葡萄糖分子的原子结构悬挂在空间里,该作品一方面指向对无节制的含糖饮料的消费习惯,另一方面也让人们关注到日益增加的垃圾废料问题。

纪尧姆·比伊尔,《镜子展位》,1988年

纪尧姆·比伊尔的装置作品《镜子展厅》模拟了一家镜子店中的景象。艺术家在作品中揭示了镜子作为向寻常消费品的转变,也通过将日常商店场景在艺术环境中去语境化,引起观众思索艺术与现实间的模糊联系。

展览现场

帕维尔·阿瑟曼,《彩虹》,2004年

展览的尾声则以当代艺术家帕维尔·阿瑟曼的《彩虹》装置作品落脚于与当下密切相关的“全球化”议题,邀请观者对社会现状及经济模式展开反思。作品《彩虹》中的物品是一个被改造成四轮推车的晾衣架,上面挂满了鞋带和鞋垫,以此营造出一个关于充满未知的未来幻景的隐喻。在全球化的背景下,艺术家们继续从艺术史出发,探索着我们与世间事物的联系。

在西岸美术馆,《看见》栏目主持人潘守永、马琳将与西岸美术馆展览部主管、策展人顾悠悠、“社区枢纽站”发起人、策展人王南溟一起带你走进“万物的声音——蓬皮杜中心典藏展(二)”的艺术世界,看二十世纪艺术的发展和流变!

2月5日晚19:30

登录新华网、宝山汇app

收看由宝山融媒打造的

《看见》

万物的声音——蓬皮杜中心典藏展(二)

敬请期待

1、新华网直播

扫描或识别上方二维码进入直播间

2、宝山汇“APP”直播

扫描或识别上方二维码进入直播间

潘守永

人类学家、博物馆学家,上海大学特聘教授、图书馆馆长;兼任中国科学院大学和中央民族大学教授、博士生导师。

马琳

上海大学上海美术学院美术馆副馆长。个人主持的策展项目涉及艺术史回顾展以及绘画、行为与影像等各类当代艺术展。近年来对公共艺术与社区也非常关注,讨论“艺术公共化”、“艺术社区”等话题。

顾悠悠

西岸美术馆展览部主管、策展人。专注于现当代艺术展览策划、专著编撰及研究,并负责西岸美术馆与蓬皮杜中心合作项目的展览统筹以及中国青年艺术家展览的策划工作。

王南溟

“社区枢纽站”发起人,独立策展人,批评家。“社区枢纽站”发起人,独立策展人,批评家。

选稿:奚亮