□许志杰

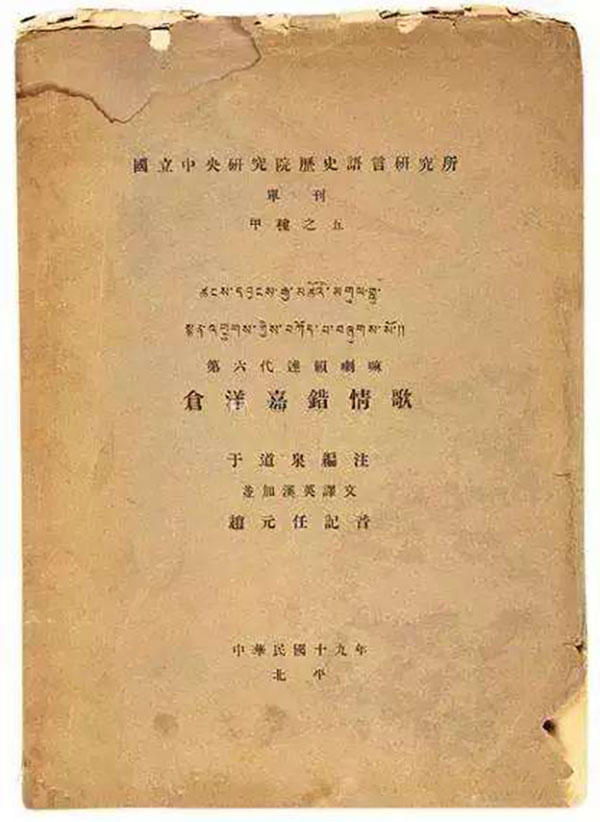

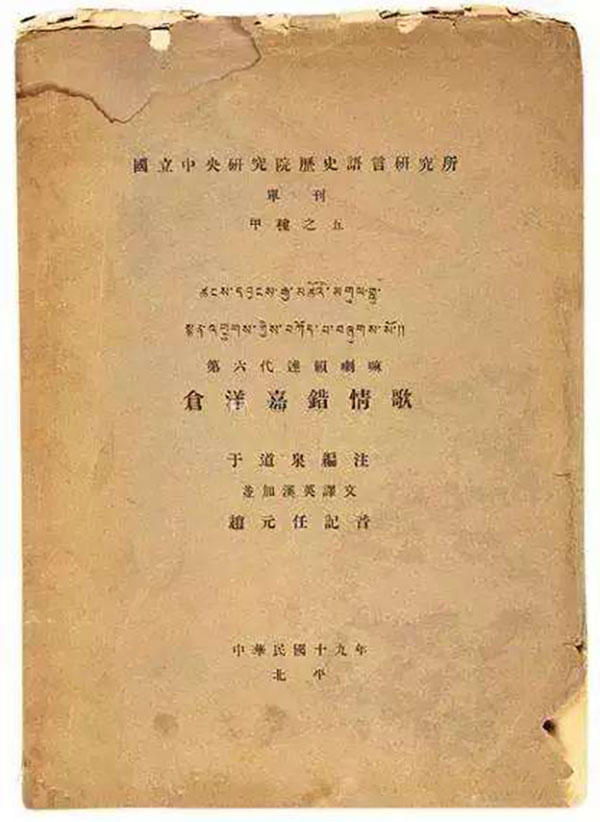

1931年,由于道泉翻译、赵元任记音的《仓央嘉措情歌》,以“中央研究院史语所”单刊甲种之五在北平出版。此书既出,立刻引起国内外学术界,尤其是藏学研究领域极大反响,于道泉随之名声播扬。《仓央嘉措情歌》也是成就于道泉藏学泰斗地位的奠基之作。令人没有想到的是,第六代达赖喇嘛仓央嘉措的情歌能够首次被翻译成汉英文并加以注释,既有于道泉对藏语和藏文化的刻苦钻研,更有许多意外因素,颇具戏剧性和偶发性效果。

1928年,“中研院史语所”成立,“史语所”所长是傅斯年。游学欧洲归来的陈寅恪被聘为历史组组长,陈组长毫不犹豫地向傅所长推荐了毕业于齐鲁大学,为泰戈尔做过英语翻译,又跟随在北京大学执教的俄罗斯汉学家钢和泰学习梵文的于道泉。傅斯年对于陈寅恪推荐的于道泉非常重视,他本人在德国时亦曾学习过梵文,与于道泉又是山东同乡,于道泉的父亲于明信乃是齐鲁名士,教育界卓有成就者,因而傅斯年对于道泉的学术前景寄予很大期望。

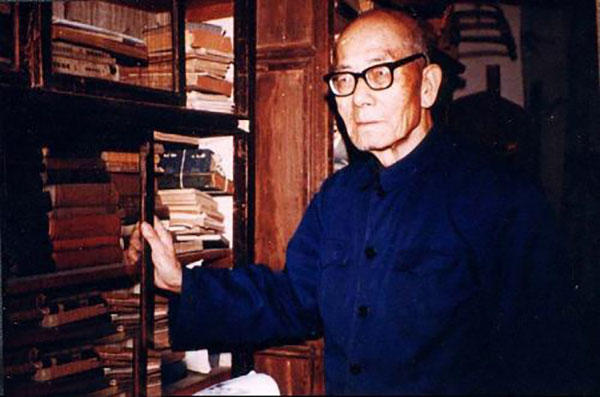

于道泉

于道泉做“中研院史语所”历史组助理研究员时,并未放弃北平图书馆馆员职位,每周两边各工作三天。这期间,于道泉在为北平图书馆收集珍稀书籍时,买到一些蒙文和藏文图书,其中最大一批是原沙滩北大一院后身、嵩祝寺天清番经局所印的那批书。其中有一部《隆多喇嘛全集》的一卷为《噶当巴及格鲁巴喇嘛著作集约略若干种目录》。当时,藏族地区以外研究藏文的人,对藏文图书目录知之甚少,陈寅恪就安排于道泉把整理这部藏文书的目录,作为入职“史语所”历史组的头个研究方向和任务。但是,于道泉经过了自己的学习历程和实际研究工作之后,深感二十世纪之初的中国缺少一本指导人们学习藏文的汉藏词典,于是萌生了编写一本汉藏词典的念头。这也是于道泉在整理编写藏文图书目录研究工作中,碰到过的最为棘手和实际的困难,自己面临着那么多藏文词汇,尤其是佛教词汇难以正确解释,对一般读者来说更是难上加难。在这种情况下,于道泉把自己的想法告诉了陈寅恪,并转告所长傅斯年。

在陈寅恪的直接领导下从事研究工作,于道泉还是非常开心的,他认为自己提出的编写藏梵汉文佛教词典的设想与计划,有足够的实践性和实用性,在写给傅斯年的计划书中写道:“藏梵汉文佛教词典之编纂,此书拟以榊亮三郎之《梵藏汉和四译对校翻译名义大集》做蓝本,再参考其他书,加以订正并略为增补。按榊亮三郎之书乃抄自巴黎图书馆所藏之中国写本,其汉文译本错谬颇多。余拟依照获原云来之《梵汉对译佛教辞典》加以订正。且原书系分类排比,又无藏文索引,故检查极为不便,今拟依照藏文字之次第重加排编,至于此书中所未载文字,拟参考德尔氏……”让于道泉意外的是,他的这个想法被陈寅恪、傅斯年毫无余地地否决了。这使于道泉感到十分委屈,他说,“我每次为这件事去见他(傅斯年),他一听到我提词典两个字不等我把话说完,就对我说这事没有商谈的余地,我只好知难而退。自己的想法和所里、组里的领导不协调,内心十分痛苦,只能自己业余时间去搞。”有很长一段时间,于道泉白天坐在办公室感到无所事事,盼望早点下班,回家后为整理一份有一万多张卡片的藏梵汉文佛教词典的资料,经常工作到深夜。

因编写词典而与傅斯年、陈寅恪产生的分歧,给于道泉带来很多困惑与不解,甚至一度产生了辞职的念头。后来,经过了一些思考,也慢慢理解傅、陈的做法了。于道泉认为,傅斯年当时之所以不同意让他编写词典,主要是陈寅恪的意见,陈寅恪认为由“史语所”出版的书,要有一点学术水平,要编写一部有学术水平的藏梵汉文佛教词典,应该由一位不但对佛学有所造诣,而且对梵文也要精通的人担任。于道泉当时对梵文刚学会字母,当然不能让他去做这样的工作。

词典风波一扫而过,于道泉一面按照陈寅恪的嘱托整理书目,回家之后则忙里偷闲继续编写自己心目中的大词典。然而,进所两年依旧不见于道泉的学术研究成果,陈寅恪、傅斯年都产生了心急情绪,催他“务正业”赶快拿出过硬的学术成果。此时可能于道泉也感觉自己应该有一个拿得出手的东西,以不负陈寅恪先生的信赖与推荐,亦好在傅斯年所长面前有所交代。于是,于道泉将《仓央嘉措情歌》的汉英译文并加注释的著作,拿给傅斯年过目。于道泉说:“这是在历史语言所的领导开始对我不满的情况下,我才把以前所写的这份我认为还有很多问题的旧稿,拿出交给了傅斯年,当作我在研究所工作的成绩。随之,由赵元任记音,由我注释并加汉英译文的《仓央嘉措情歌》于1931年出版问世了。”为之记音的赵元任时任“史语所”语言组组长,为清华研究院五大导师之一,非常看好于道泉的语言天赋。

于道泉翻译的《仓央嘉措情歌》

仓央嘉措,清康熙二十二年(1683年)生于西藏一户农奴家庭,1697年在拉萨受坐床礼,成为六世达赖。1705年被污为假达赖,押往北京,去向、生死不明,成为一个永恒的谜。仓央嘉措是西藏最具代表性的民歌诗人,其中最为经典的是拉萨藏文木刻版《仓央嘉措情歌》。对于《仓央嘉措情歌》的出版,于道泉既感谢傅斯年和陈寅恪的督促,同时也对作家许地山对自己的点拨与提携深表谢意。他曾这样深情地回忆,“现在回想起来,若是我在山东齐鲁大学暑期学校没有结识许地山这位朋友,可能没有人动员我翻译”。

原来,于道泉在读齐鲁大学时,1923年夏,作家许地山应邀到学校作演讲,于道泉负责为许先生往油印室送讲稿印刷的工作,两人多有接触。其间于道泉向许地山谈起关于其作品的翻译,他问许地山:“您写的《空山灵雨》我喜欢极了,有人把它翻译成英文没有?”许地山答:“没有,但是有人写信给我说,已经把他翻译成世界语了。”于道泉说:“给您写信的人就是我。”后来,于道泉把许地山的一些散文诗和那篇世界语译文《空山灵雨》寄给了胡愈之主办的世界语刊物《绿光》,胡愈之不仅把《空山灵雨》发表了,还写了一封信给于道泉予以鼓励。胡愈之和许地山都是“中国文学研究会”的发起人,两人一起介绍于道泉加入该会。早在齐鲁大学就已经认识的于道泉与许地山自然更加熟络,二人往来密切。于道泉回忆:“当时,我对藏文发生了极大的兴趣,设法认识了雍和宫东侧北大门住的几位藏胞,他们借给了我一间房,要我搬到他们那里去住,《仓央嘉措情歌》这本书是我在那里住的时候,见到的几本使我感兴趣的藏文书之一。我到许先生那里去聊天的时候,同他谈到了这本书,他听了以后,便动员我把它翻译出来,并说他可以替我找到发表的地方。因为这本书是藏族民间通俗读物的一种,里边佛教术语和文学典故不多,经过藏族朋友的讲解,内容大部分我可以理解,可是还有不少地方我一直无法搞懂。虽然我把我能懂的翻译出来交给了许地山先生,并且请他对译文做了一些润色修改,可是把这样一份我自己都对它没有信心的译稿拿出去发表,我觉得不太合适,因此把这份译稿搁置了很长的时间。”

在于道泉没有信心的时候,学术水平甚高的傅斯年和陈寅恪却是一眼看中,没有犹豫就着手出版发行,随即引起巨大反响,很快随着《仓央嘉措情歌》传遍中国大地,一时风靡。《仓央嘉措情歌》是中国近代以来第一次把这部西藏文学名著介绍给非藏文阅读者,具有划时代的意义,至今仍然被称作“最权威,也是最经典的白话译本”,于道泉在汉藏文化交流史上的开创者地位由此而成。

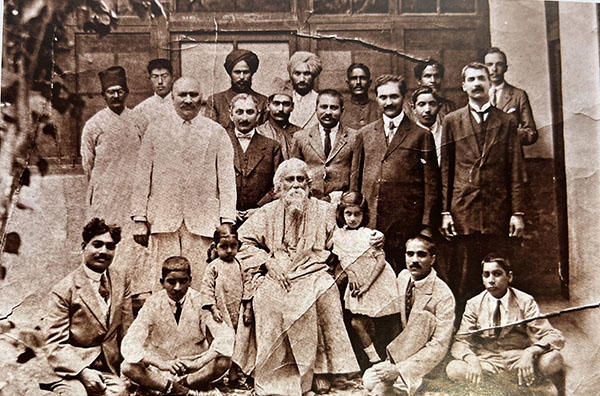

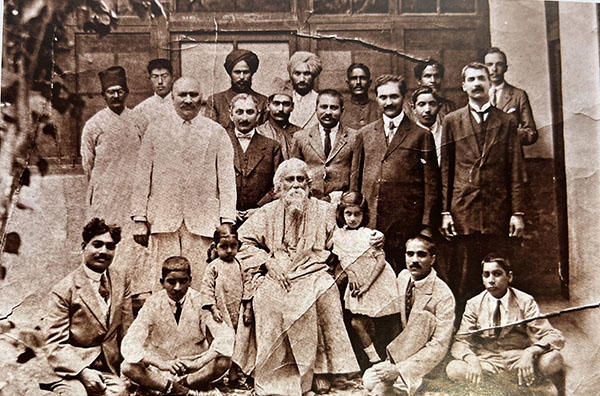

1924年,印度诗人泰戈尔一行访华,于道泉(后排左一)任翻译

翻译者于道泉的名字也很快在学术界和民间叫响,这对一向严谨的于道泉而言,总觉得还存在不少缺憾,把本来自己不是很满意的作品发表,实属勉强交差,况且在于道泉的心中还装着一部难以割舍的藏汉文词典。他曾说,“我认为,世间最痛苦的事莫过于在自己面前摆着许多自己想看的书,而自己又无法看懂;使我最感幸福的就是,自己得到一定便利条件,并经过一番努力之后,可以把自己这种痛苦解除,也解决别人这一类的许多痛苦。”经过了一段的工作实践与思考,于道泉对于傅斯年和陈寅恪的决断有了新的认识。继《仓央嘉措情歌》之后,于道泉相继发表《译注明成祖遣使召宗喀巴纪事及宗喀巴复成祖书》(汉、英两种文本),《<满文书籍联合目录>编校》,《<禅门日颂>汉、满、藏的拉丁文转写》等学术价值非常高的论文和著述。

在短期内于道泉拿出这么多震撼学术界的研究成果,使傅斯年和陈寅恪非常惊讶,也深感这位被陈寅恪认为“脾气有点怪”的山东汉子学术潜力巨大,假以时日,定是一位卓有成就的藏、梵、满文的大学者。傅斯年、陈寅恪有意着力培养于道泉,于是由“中研院史语所”与翁文灏和钱昌照领导组建的“国防设计委员会”联合出资送其到法国深造。于道泉也在实际研究工作中感到自己知识和语言的欠缺,亟须到法国的大学中开阔视野,查阅更多原始资料。有机会游学更多的欧洲著名大学和研究机构,尤其是梵文、藏文以及佛教研究氛围浓厚的德国,更是心向往之。