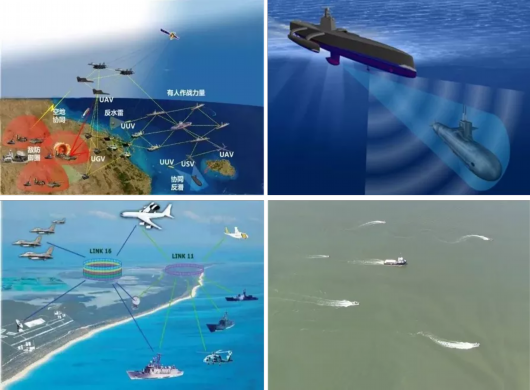

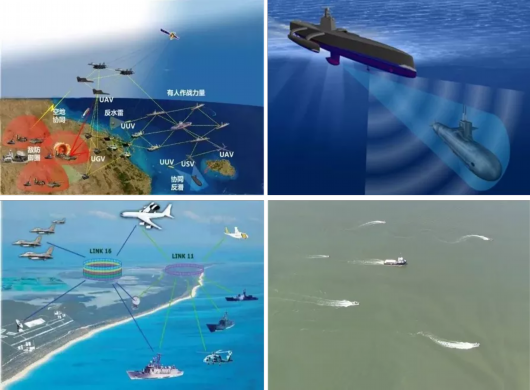

随着机器人和人工智能技术不断迭代,无人化系统作为一项全球新型战略性技术迅速发展,从无人机、无人车到无人艇,它们跨越“空—天—地—海”得到实际应用。

2020年度国家科学技术奖励大会上,由上海大学“精海”无人艇团队牵头的“海洋窄带环境复杂目标探测识别技术与装备”获得国家科技进步奖二等奖。相关装备成功完成了金砖国家厦门会晤、博鳌论坛、上合组织青岛峰会等海域安保工作,为我国深海探测、敏感海域小目标探测提供了强有力的技术工具。

据悉,“精海团队”十几年间在海洋智能部组件、海洋弱目标探测、海洋环境保障等方面做了大量工作,自2016年获得无人艇领域第一个国家技术发明二等奖之后,团队与多家合作单位联合研制的“海气界面高灵敏度微波探测技术及装备”、“复杂振动的宽域近零超稳抑制技术与装置”和“窄带环境弱目标探测识别技术与装备”,分别服务国家多项重要需求,又获国家技术进步二等奖2项和国家技术发明二等奖1项。并于2021年正式在环上大科技园一号基地成立公司,正式产业化落地。

精卫填海、精准探洋,他们研制出的智能部组件、新型海洋智能无人水面艇(USV)及相关海洋装备,正形成我国迈向海洋强国的关键支撑力量。

改变未来海上游戏规则,何为USV无人水面艇

作为一种智能化机器人平台,大多数智能无人艇(Unmanned Surface Vehicle)都选用高速滑行艇,最高速度可达45节。因其小型化、轻量化且具机动性等特点,大多通过喷泵或螺旋桨驱动。

别看它“身材”娇小,却有一个高度智能化的“大脑”。在复杂海洋环境中,不但具备自主导航和自主避障的能力,还能通过环境的自主感知和决策,自主执行各种作业任务,例如目标探测、环境监测、巡逻警戒、围捕攻击等。

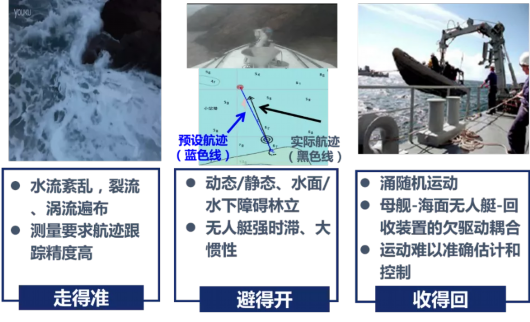

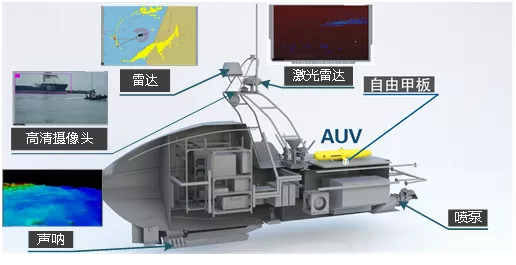

图片说明:无人艇的主要传感器及部分结构

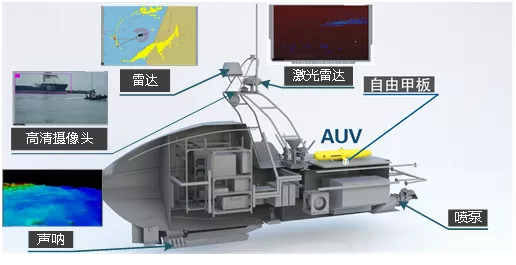

同时,由于海水中存在着一定的导电介质,传统的无线电波很难穿透海水在海面以下进行通信。无人水面艇的出现,为联通水面与水下通信提供了革命性的装备,成为打通“空—天—地—海”无人作战系统的重要跨域节点。由此,无人水面艇也将与其他无人系统进行协同和集群化作战,因此又被称为改变未来海上游戏规则的颠覆性技术。

智能水面无人艇配备有各种各样的传感器,例如用于探测周围岛礁的雷达,用于测距和避障的激光雷达,以及用于海底地形地貌绘制的声呐系统等。此外,无人艇一般还配备自由甲板,用于无人机、潜航器或者水下机器人等无人系统的运载,以实现跨领域、多系统协同配合。

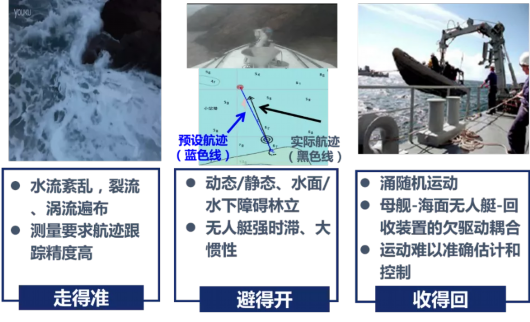

三大关键技术:走得准、避得开、收得回

由于无人水面艇所处的水面环境十分复杂,不仅包含静态障碍物,同时受海况、其他舰船航行的影响,因此相比于无人机、无人驾驶汽车等,自主性成为其关键技术因素。可以说,其他无人系统自主性方面的技术并不适合无人水面艇。

上大无人艇团队科研人员举出几个技术难点。第一个关键技术就是“走得准”。岛礁周边的水流紊乱,裂流、涡流很多,给无人艇带来很大干扰。比如声呐测绘,要求无人艇必须稳定地走直线。但岛礁的周边浪很大,走直线特别困难,这就需要用抗涌流的控制方法让它走得准。

那么正常情况下怎么抗涌流呢?例如,无人艇在岛礁周边测绘时,一个大浪过来,它会偏离原来航线。无人艇通过传感器,能测出它的偏移量,根据偏移量的大小施以一个反作用力,就能回到航线上。但如果这个浪过来之后造成一个偏移量,而下一个浪的大小还不知道,所以这个偏移量带有一定的盲目性,怎么办呢?解决办法就是通过无人艇上的传感器将自身姿态信息和周边的海浪信息收集起来,形成一个姿态空间,找到一种映射关系,从而控制无人艇的纠偏量,达到“走得准”的效果。

第二个关键问题是“避得开”。无人艇对静态目标避障是很容易的,通过雷达、激光测定它的位置,用一定的算法就可以避开。但在海上时,除了礁石,还有很多正在航行的船舶,像这种避障怎么办?人在奔跑时,遇到另一个人跑过来,会估计自己的速度、方向,还会估计对方的速度和方向,然后通过大脑的判断和反应避开他。海上的船舶也是利用这个原理,通过无人艇上的传感器把对方的信息估算出来,通过双方的状态信息计算出误差锥,从而实现移动避障。

第三个关键技术是“收得回”。因为无人艇的航行距离只有几百公里,如果进行远海航行作业,必须跟母舰配合着使用。可是在海上,三级、四级的海风是很常见的,无人艇作业完成之后,再回到母船是一件非常困难的事。大船晃得厉害,无人艇也晃得厉害,要让两边的吊钩结合对接,把无人艇吊上来,难度非常大。于是,无人艇带一个抛射的牵引绳,在回收的时候,将牵引绳自动抛到母舰甲板上面来,再通过引绳将无人艇收回。

除了这些关键技术外,影响无人水面艇作战效能和使用方式的因素还包括:无人水面艇的部署与补给、通用平台和模块化载荷、续航能力等。这些技术因素的突破,可大大拓展无人艇使用方式。

“精海号”背后,是年轻的爸爸和妈妈们

“精海”寓意精卫填海的精神,更是精准执行海上任务的承诺。上海大学无人艇工程研究院这个年轻团队是国内成立的第一个水面无人艇专业研究机构,也是集机械、控制、通信、力学、材料、计算机等相关学科为一体的交叉研究中心。

据了解,自2009年起,“精海”无人艇团队常年坚持研发无人艇,从“精海1号”到“精海15号”,从北到南32000多公里的海岸线和岛礁岸线,都遍布“精海”无人艇的身影。这些无人艇在南海、东海、南极等复杂海域,以及安保和国防等领域发挥了重要作用。

譬如2013年,“精海1号”随中国海事166海巡船赴南海巡航,探测南海海域,实现我国无人艇在南海第一次应用。

2014年,“精海2号”装备于“雪龙号”科考船,探测南极罗斯海,首次为“雪龙号”极地科考船在南极罗斯海找到锚地,并绘制了难言岛附近1∶5000大比例尺海图,助力国家极地战略。2015年,“精海3号”随“向阳红19”赴东海进行大范围海图测绘,填补了岛礁群海域、浅滩测绘空白。2016年,“精海3号”完成对南海七连屿岛礁海域探测。2017年,“精海3号”完成近海岸带综合地质调查。

2018年,“精海3号”“精海7号”在东海“桑吉轮”重大撞船事故中,成功完成沉船探测以及污染水样取样,为大规模凝析油泄漏事件评估和处置提供了重要数据支持。2019年,“精海3号”“精海6号”“精海7号”成功完成水下考古,获得重要发现。

2020年,“精海10号”无人艇交付石油物探部门,巡游全球多个海域开启全球海洋石油物探“职业生涯”。同年完成无人艇海上动态布放回收装置研制及海上试验验收,这是继团队2014研制的抛射式移动布放回收装置后又一次回收突破。

2021年,“精海”无人艇完成集群及与无人机的跨域集群。迄今,研制过程进行了上千次试验。每一艘无人艇成功的背后,正是平均年龄32岁的“爸爸妈妈”们勇于攻克卡脖子技术。不怕冷风吹,不怕海水泡,忍得住晕船,耐得住寂寞,才彰显出持续的创新力和惊人的爆发力。无人艇工程研究院院长彭艳说:“我们相信,‘海洋强国’通过一代代海洋人不断创新和努力,终将实现。”

(来源:上海宝山)

选稿:汪秦