本 文 约 4180 字阅 读 需 要 11 min

寒冷,高压,漫无涯际的深海中,一颗钢球缓缓降落,里面装着的,是两个男人——瑞士海洋学家雅克·皮卡德(Jacques Piccard),和他的搭档美国海军军官唐·沃尔什(Don Walsh)——两个不属于这里的生物。

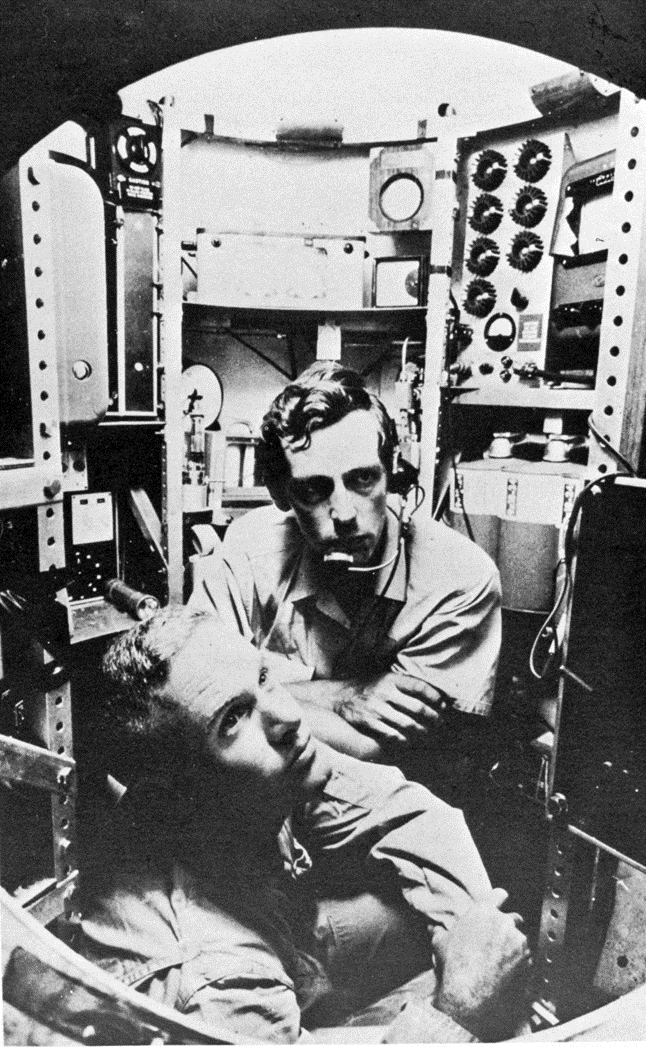

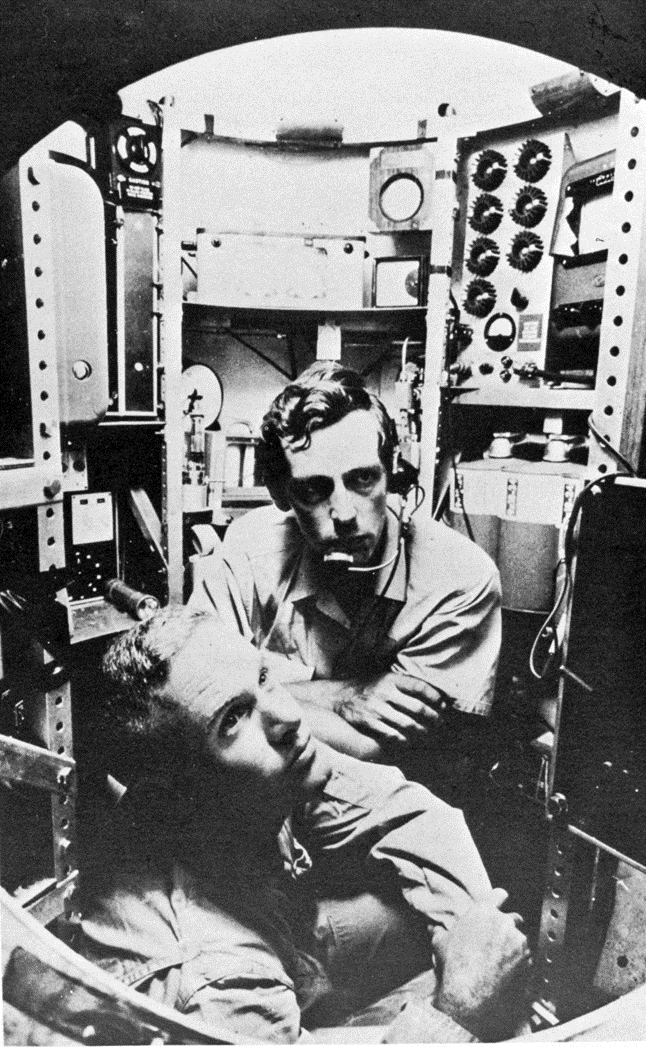

围绕两人的是直径仅有1.8米的球形金属舱室,7摄氏度的寒冷,以及包裹着他们的,亘古不变的黑暗。舱外,不时传来未知的噼啪声,“真像密密麻麻的蚂蚁在爬动的声音”,皮卡德调侃道。

沃尔什与皮卡德在狭小的球形舱室内

两人的到来,使这里第一次拥有了时间和空间的概念:

现在是1960年1月,西太平洋海面下的深处,白天与黑夜在这里并不存在。时钟上的指针显示他们已下沉三个多小时。

此行的目的地是位于马里亚纳海沟(Mariana Trench)的挑战者深渊(Challenger Deep),这里是海洋的最深处——水面以下11公里,把华山叠在珠穆朗玛峰上塞进这里,才能露出水面。

旅程依旧漫长,皮卡德一边咀嚼着随身携带的巧克力棒,一边留心观察四周的设备。

一声尖锐的异响打破了冗长的旅程,两个人的神经瞬间绷紧。

那是舱室前方小小的圆形玻璃窗格破裂的声音…

父辈的旗帜

时间回到1932年。

10岁的小皮卡德正在家中等待父亲回来。

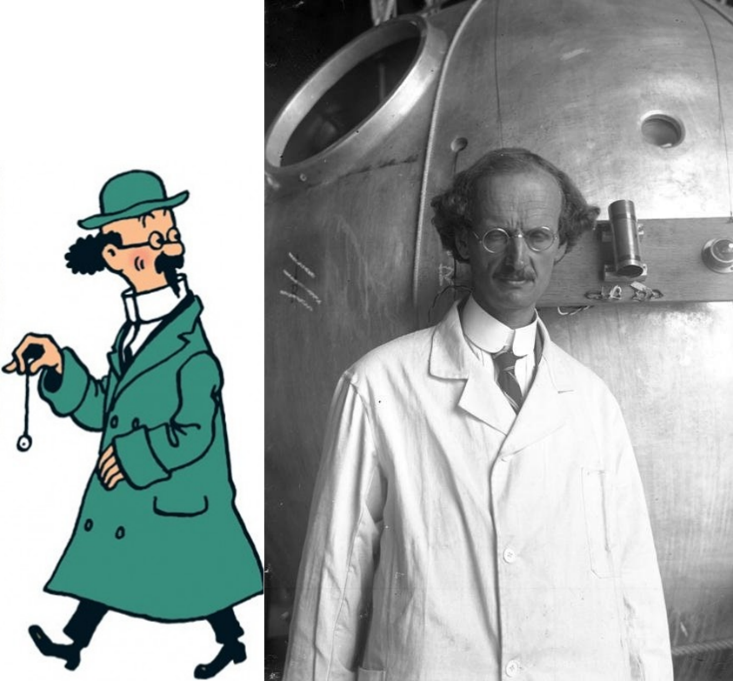

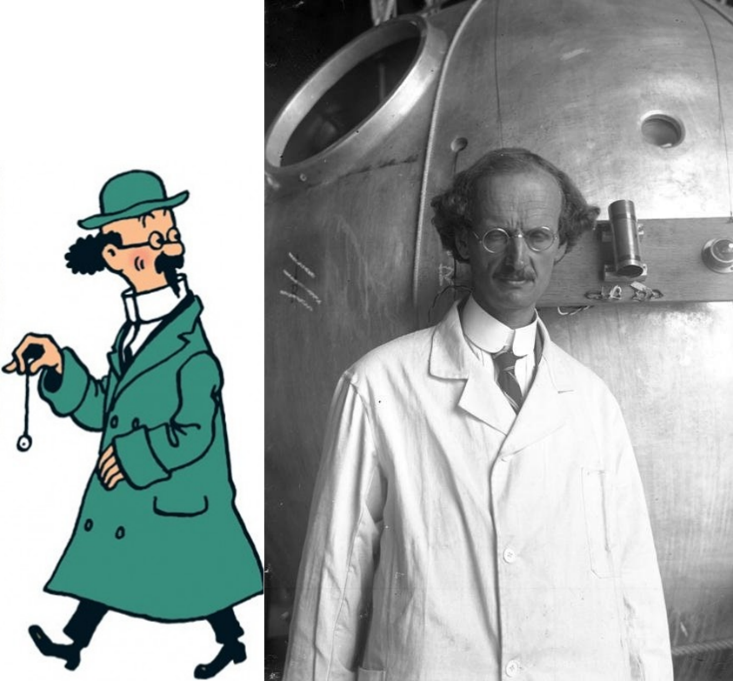

老皮卡德和他的FNRS-1载人舱,没错,他就是《丁丁历险记》中教授(左)的原型

他的老爹奥古斯特 · 皮卡德(Auguste Piccard),1913年从苏黎世理工学院(即今天的苏黎世联邦理工学院)获得机械工程博士学位,10年任教生涯后,他在1922年被任命为布鲁塞尔大学校长。同年,小皮卡德在比利时出生。

不过这次,老皮卡德不止是一个回家的父亲,更是第一个从两万米高空的平流层回来的人类。

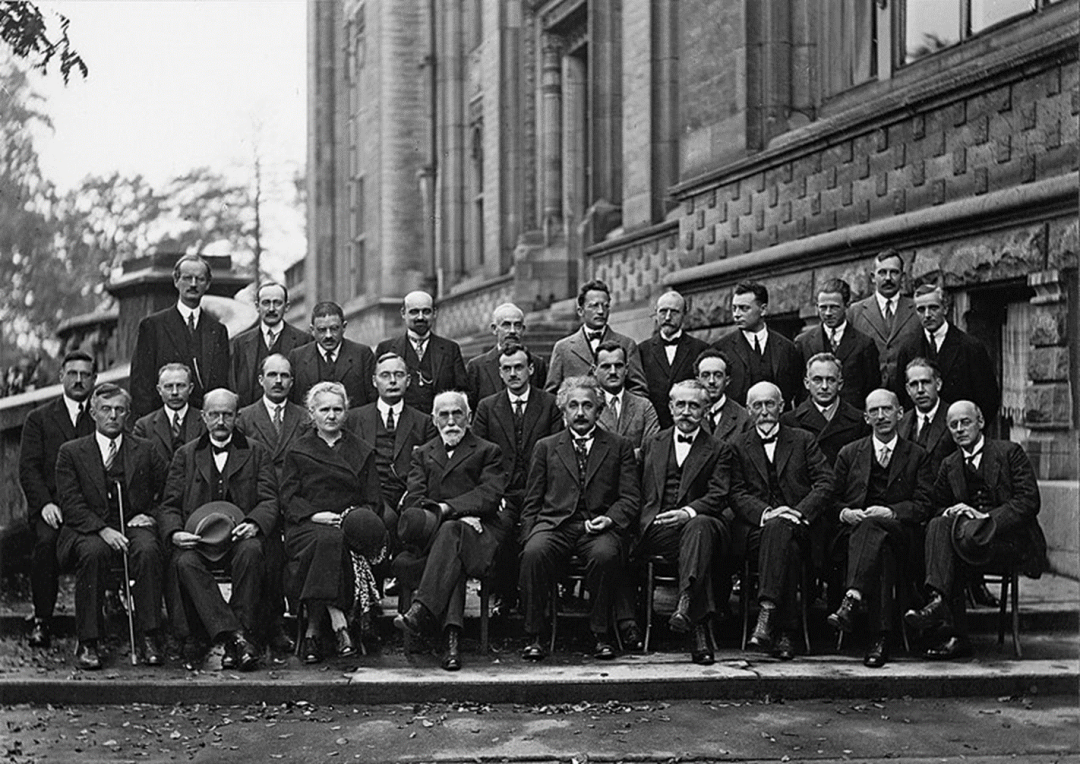

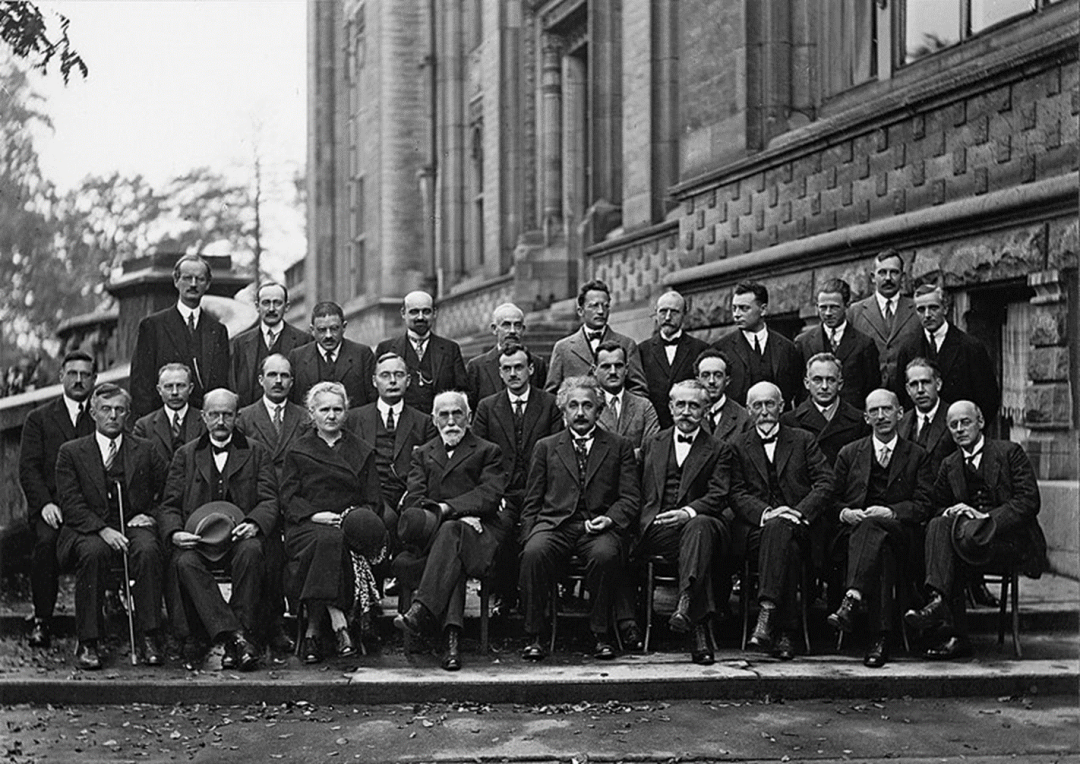

当时的老皮卡德正热衷于研究宇宙辐射,他的合作伙伴是和他同一母校的阿尔伯特·爱因斯坦。

众星云集的1927年索尔维会议合影,后排最左边的那位就是老皮卡德

为了帮这位老学长的“相对论”收集理想的数据,老皮卡德需要到达足够的高度。

凭借着自己长期改进的热气球FNRS-1,老皮卡德两度刷新人类高度记录,进入了23000米的高空。

准备乘坐FNRS-1升空的老皮卡德

但是,这人类历史上的一大步,却只是皮卡德父子冒险的一小步。

向往深蓝

时光荏苒,24岁的小皮卡德刚刚结束了在法国军队的服役,凭着在日内瓦大学受过的物理学和经济学教育,得以在母校任教。此时,世界刚刚经历第二次大战的摧残,像无数人的生活一样,终于有机会回到正轨。

和许多学科的进程相似,二战也是海洋科学发展的重要时间节点之一。在战争期间,出于军事目的,大量高科技成果应运而生,而真正出于科学目的海洋研究却几乎停滞。

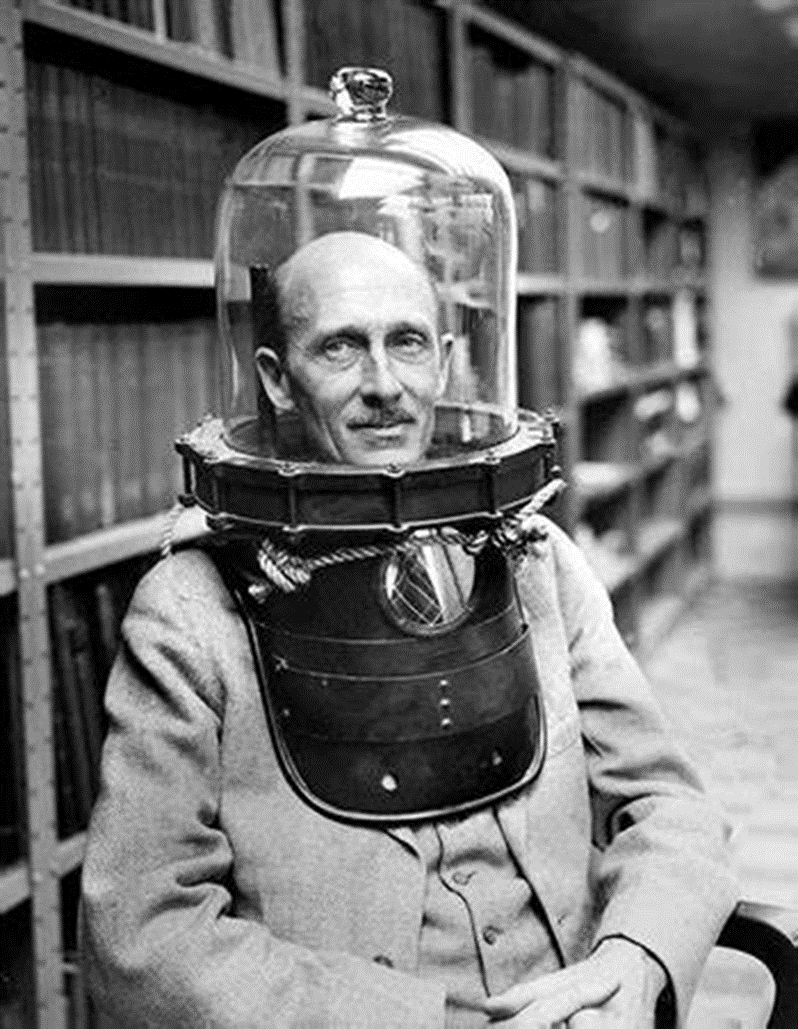

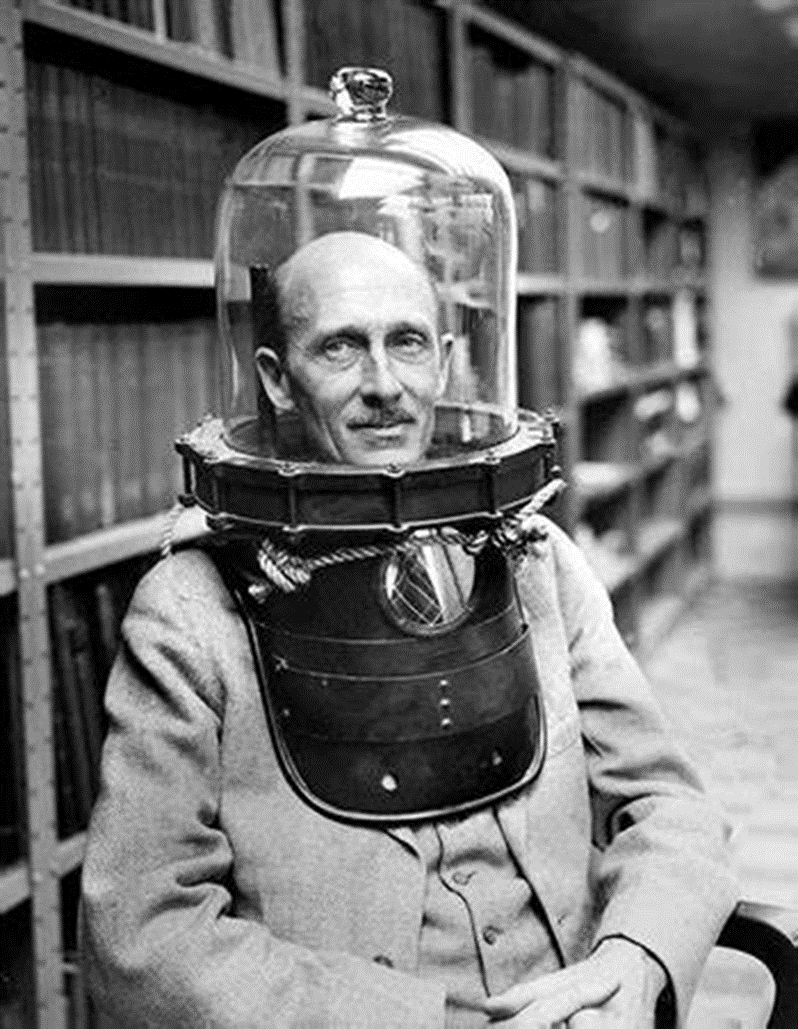

美国科学家威廉·毕比(左)在自己发明的球形潜水器旁,摄于1934年

二战前夕,人类对深海的探索出现了宝贵的曙光:1934年,生态学家威廉·毕比(William Beebe)设计出了一款钢制球形的潜水器(Bathysphere),并乘坐它成功潜入了百慕大海域以下900多米处。

在此之前,深海在人类的认知中,等同于一片黑暗与寒冷。

1521年,麦哲伦(Ferdinand Magellan)在太平洋上放下一条近800米长的挂有铅锤的绳子,最终未能触底;1842年,英国自然科学家爱德华·福布斯(Edward Forbes)根据自己的研究,表示水深550米以下的水域没有任何生命存活。

千年以来,无数科学巨匠因凝望触不可及的星空而取得突破,却从未有人清晰地认识这片包裹着蓝色星球的未知领域。

威廉·毕比:“当我望向下方,我看到了一个和火星金星一样未知的神秘世界。”

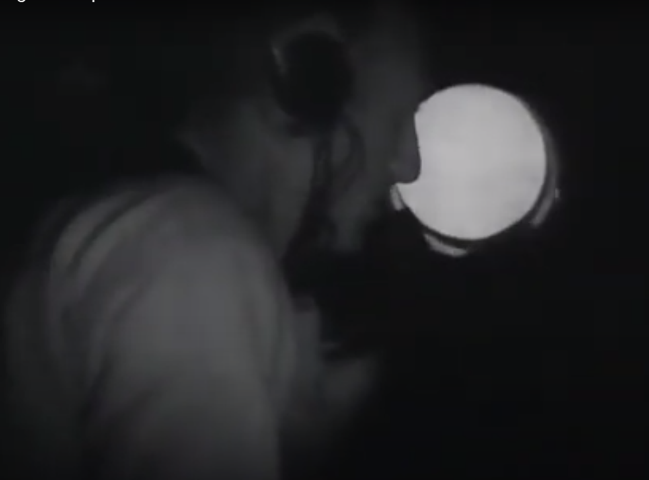

毕比钻进逼仄的钢球,在晃动与寒冷中被科考船投入水中。透过狭小的舷窗,人类第一次看到了深水中的世界与生命。

正在钢球舷窗观察的威廉·毕比每5-10秒钟和海面进行一次对话,如果中断会被海面立即用缆绳拉回以确保安全

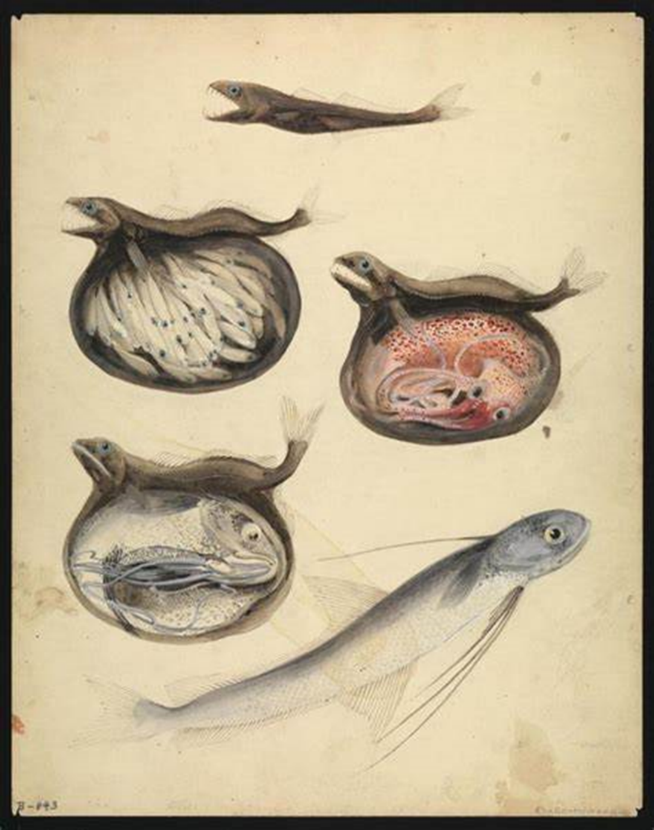

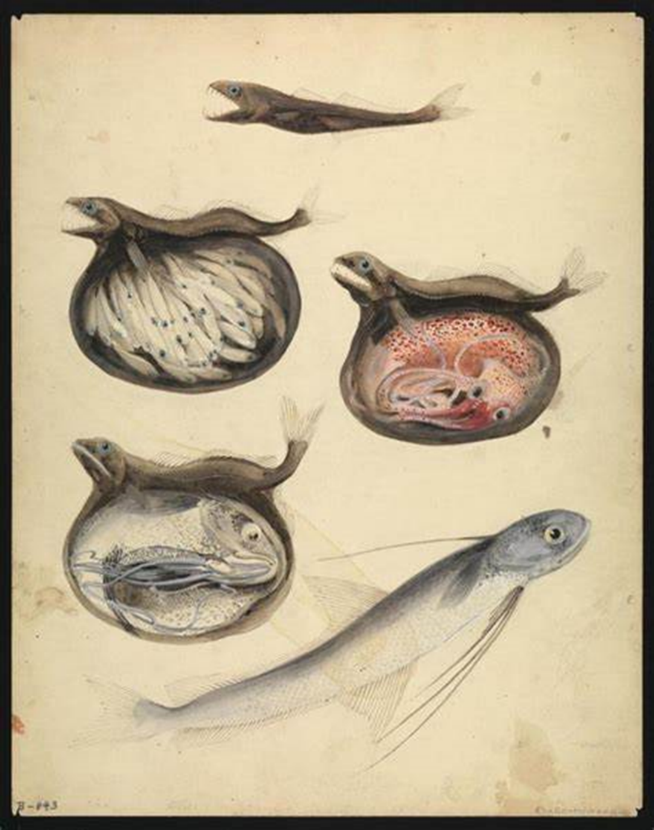

由于技术限制,当时的研究人员只能根据毕比的描述和速写来手绘复原海洋生命形态。

即便如此,人类对深海世界的认知也受到了极大的刷新。

毕比根据亲眼所见绘制的海洋生物,一度引发轰动,当然,也有质疑和嘲讽

值得一提的是,克苏鲁神话小说也在同一时期发表并流行。

深海之下,究竟还有多少神秘等待着人类发掘?然而这次,幻想并没有像往常一样结出果实,而是被战争和动荡打断,20年几无进展。

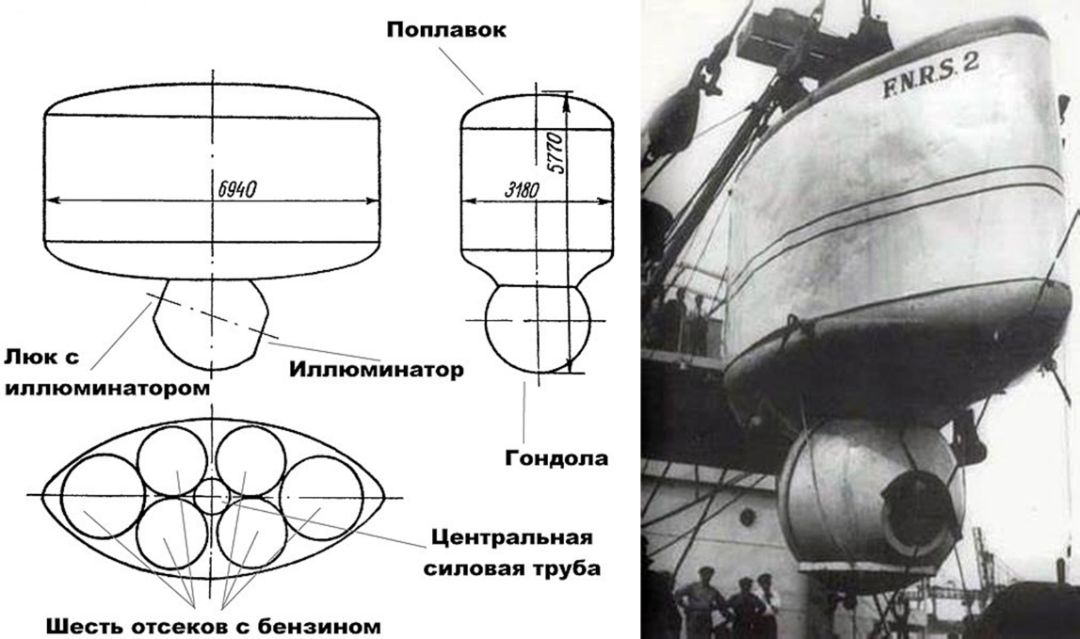

此时,老皮卡德和许多科学家一样,终于得以继续开展研究。他决定重启自己二战前的研究项目:FNRS-2潜水器。

在球型潜水器的基础之上,这款潜水器的机动性和坚固性有巨大的提升。像当年送他去高空的热气球(FNRS-1)一样,老皮卡德决心用FNRS-2送人类去最深的海底。

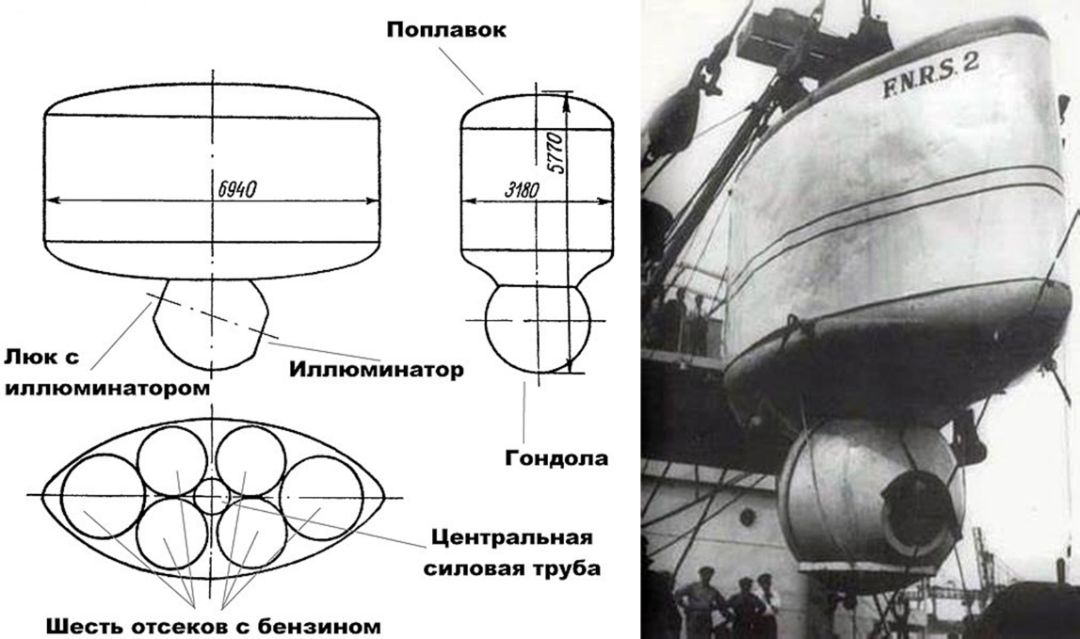

老皮卡德的潜水器FNRS-2设计草稿和原型机,受战争影响,本项目前后进行了11年

为了使目标早日实现,小皮卡德放弃工作,回到父亲身边,帮助他完成心愿。

父子二人进行了反复的研究与改进,以及在意大利的多次测试,潜水器最终定型,并被命名为“的里雅斯特”号(Trieste)。

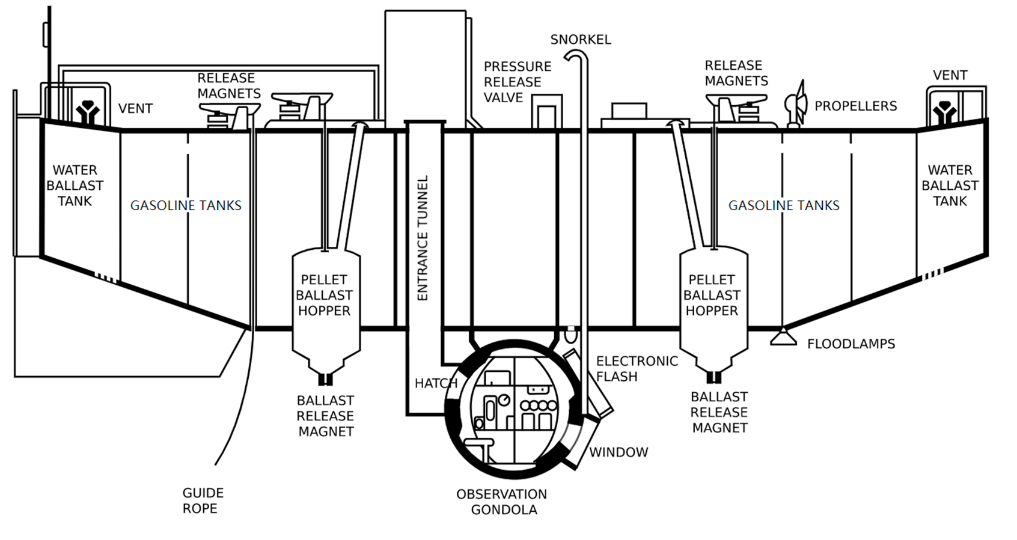

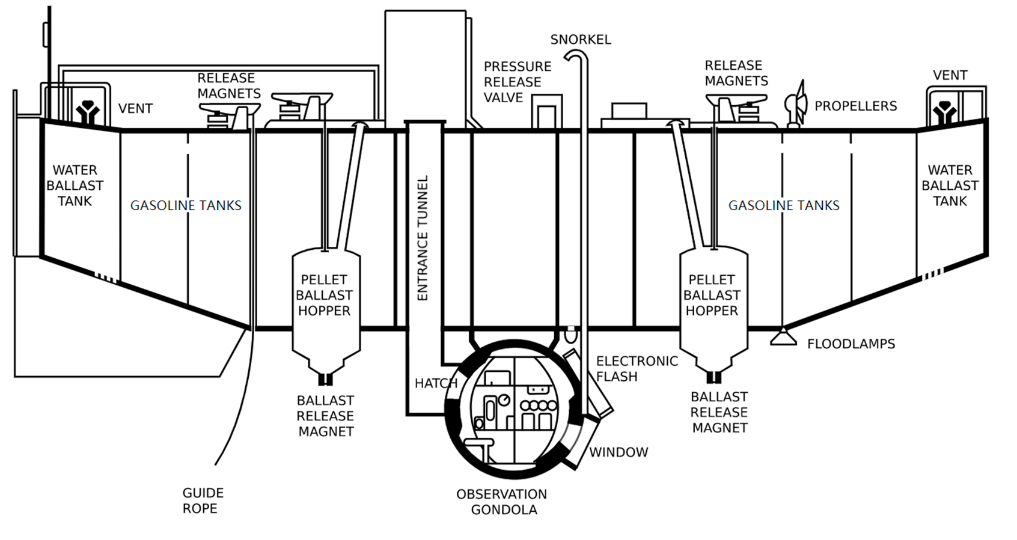

“的里雅斯特”号结构简图

这艘由瑞士和意大利的工厂共同打造的潜水器,大体上分为上下两部分:

上方是为整个潜水器提供可调节浮力的“浮力舱”,长15米,通过油箱,水箱和压载铁的取舍来实现浮力控制;下方则是可以勉强容纳两人的“载人舱”,外直径2米,内直径则只有1.8米。

“的里雅斯特”号的设计使成员能够对舱室进行一定的控制,而不是像之前的球形潜水器被一根钢缆吊着,只能靠重力自由下沉。

为了把“的里雅斯特”号送入地球上已知的最深处——马里亚纳海沟的“挑战者深渊”,皮卡德父子寻求了美国海军的帮助。

共同商讨后,“的里雅斯特”号更换了更大的浮力舱,并请大名鼎鼎的克虏伯公司制造了全新的钢球。

“的里雅斯特”号载人舱特写,为了承受高压,观察窗设计得极其窄小

1960年1月23日,海军舰艇将“的里雅斯特”号搭载到西太平洋,海面一切就绪,小皮卡德与沃尔什进入潜水器,准备以平均不到1米每秒的速度,开始这场水下11公里的旅程。

下潜当天的海面上,“的里雅斯特”号与美军舰艇一同待命

他们很快就无法从海面得到任何光照。逐渐也对寒冷,晃动,以及高压产生的异响感到麻木。随着深度增加,他们与海面舰艇的通讯越发不稳定,最终中断。

下潜至大约9000米处时,有机玻璃舷窗的外玻璃板因压力而产生裂纹,一瞬间摇动了整艘船。

好在裂纹没有继续扩大,两人鼓起勇气,将潜水器继续往下开。

终于,在入水后的第5个小时,坚实的底部出现在他们的下方。

此时,与海面的通讯居然也神奇地恢复了(虽然讯息从海底到达海面需要7秒中的时间):“你们的水深是6300英寻(Fathom,海洋深度单位,1英寻约为1.83米,6300英寻为11529米)。”

“收到!我确定我看到窗外有些非常小的鱼类游走了,还有些看上去像比目鱼,它们一定是脊椎动物,以及,海底像是软泥一样。”

小皮卡德的语言描述,代表着人类向海洋最深处瞥去的第一眼。

两人在海底逗留了短短的20分钟,随后是3个多小时的顺利返程。

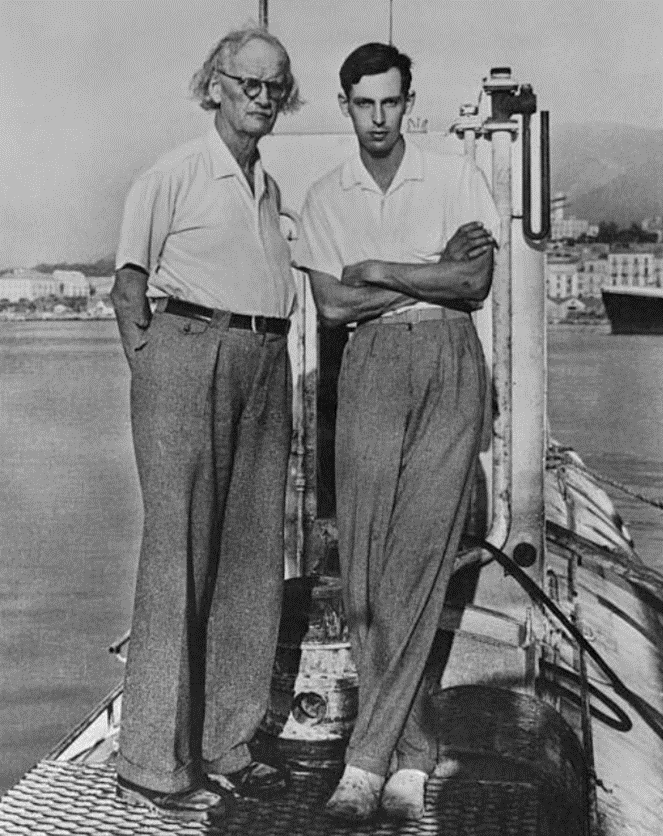

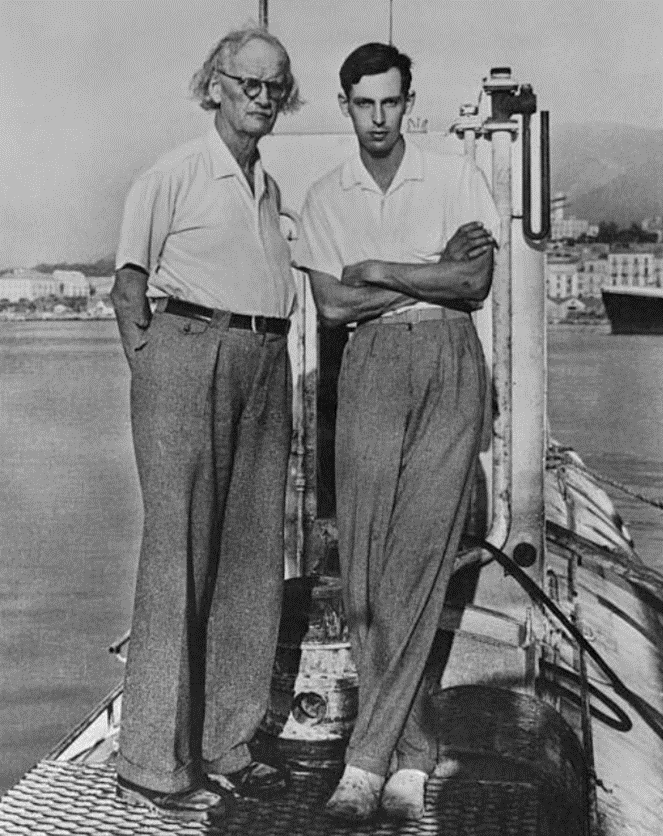

父子二人在“的里雅斯特”号上合影,摄于1953年一次破纪录的下潜之后

这一次,轮到老皮卡德迎接自己的儿子——第一位从海洋最深处返回的人类,就像当年小皮卡德迎接自己一样。

重返“挑战者”

遗憾的是,本次下潜无法拍出清晰的照片。但即使是二人的口述,也直接推翻了海洋科学界对“海底深渊无法支持生命生存”的认知,甚至直接导致科学家们放弃了向深海倾倒核废料的计划。

“的里雅斯特”下潜不久后,老皮卡德就去世了,而小皮卡德则继续以科学家的身份进行着海洋研究。

小皮卡德为了纪念父亲而设计的日内瓦湖水下观光巴士:“奥古斯特·皮卡德”号

或许是由于之前的经历,小皮卡德的后半生致力于海洋生物与环境研究,他成立基金会,积极推进海洋科研。

在1996年的一次采访中,他对现代渔业和工业对海洋造成的污染及破坏深表担忧,并且认为这种趋势只能通过科学家和大众对海洋的不断了解才能得以扭转。

晚年的小皮卡德,面前摆放的模型即本文中出现的老皮卡德号,FNRS-2,“的里雅斯特”号(从左至右)

“人们对海洋的探索越深入,将海洋问题提上日程的可能性就越大。我相信人类与海洋的共处的前景是美好的。”

2008年,小皮卡德在祖国瑞士逝世。

自从他下潜以来的60年里,各国海洋科学研究飞速发展。集中在过去50年里的一座座“里程碑”式的发现,是对小皮卡德晚年心愿的最好回应。

而他曾经去过的“挑战者深渊”,也陆续迎来了其他人类访客。

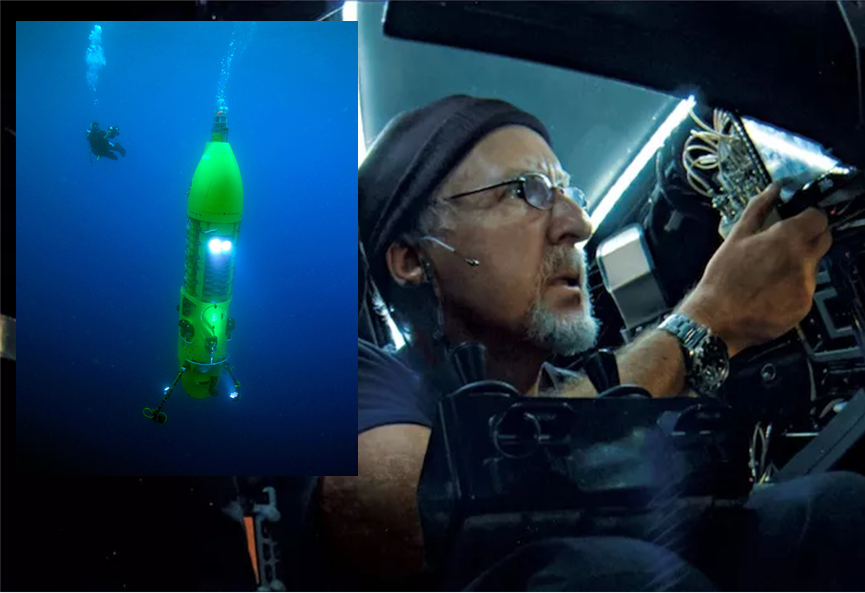

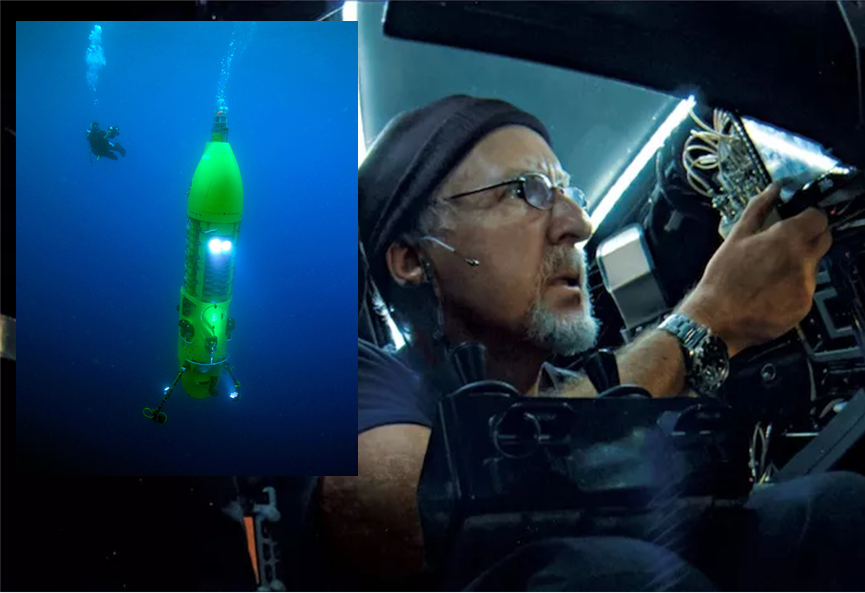

著名电影导演,詹姆斯·卡梅伦(James Cameron)于2012年乘坐重金打造的个人潜水器下潜,成为第三位到达“挑战者深渊”的人类。

潜水器(左侧小图)以及舱内的卡梅伦,相比半世纪前,装备全面升级,空间依旧狭窄

通过潜水舱外的摄影机,那个50年前匆匆一瞥的世界再次清晰地呈现在人类眼前。根据本次潜水经历,他拍摄了纪录片《深海挑战(Deepsea Challenge)》。

即使身为正牌电影导演,他也表示:“我想不到有什么工作比探索深海更酷。”

没错,深海探索这件事本身就能挑动无数科学家与探险者的神经,是人类的好奇心,智慧,与勇气的指向。

世界各地深海热液区景象,海底世界远比我们想象中更加繁荣而精致

更不必说,人类目前已经了解到的深藏海底的秘密:矿藏,生物资源,海底温室气体排放…无论是从开发利用,还是环境保护的角度,深海将依旧是无数问题的答案。

为此,人类在未来必定要更加重视对深海的探索。

“奋斗者”号在海底开展作业(图源:央视新闻)

2020年11月,由中国科学家团队设计制造的“奋斗者”号载人深潜器造访马里亚纳海沟,并成功坐底,在万米水深“开直播”。

这次成功吸引了全世界的目光——这标志着人类对深海探索的条件更加成熟:相比之前的载人深潜器,“奋斗者”号的性能实现了全面突破。

正在开展海试的“奋斗者”号

且不说包括抗压能力在内的各种技术硬指标以及高精尖的模块化设备,仅从成员体验出发,“奋斗者”号可以容纳三位科学家自如操作。

科学家们再也不用像皮卡德与沃尔什一样忍受寒冷与紧张,更不必像卡梅隆导演一样先练几个月的瑜伽了。

千年等待,百年踱步,从威廉·毕比首次下潜,到皮卡德父子的深海一瞥,世界各国的探索者们,如同接力一般,向那壮丽的深海前进。如今“奋斗者”号的成功,便象征着接力棒仍在传递。人类已准备好怀着永不泯灭的好奇,触碰那深埋亿年的奥秘。

参考文献:

Jacques Piccard, 维基百科.

https://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Piccard

James Cameron's Deepsea Challenge 3D, National Geography. http://www.deepseachallenge.com/

Bathyscaphe Trieste, wikia.org.

https://military.wikia.org/wiki/Bathyscaphe_Trieste

William Beebe,SEA and SKY.

http://www.seasky.org/ocean-exploration/ocean-explorers-william-beebe.html

新华网,“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟成功坐底.

http://www.xinhuanet.com/tech/2020-11/10/c_1126722488.htm

作者丨SME 编辑 | 詹茜卉 校对 | 王用鑫 排版 | 李媛

公众号“SME科技故事”(微信ID:SMELab)