闵行一度被誉为“小上海”,只因……丨闵行情

沧海桑田,老闵行的发展是上海城市发展的一个缩影,与上海市文脉密切相连,而近现代的海派文化也在这里生根发芽,并得到彰显。

“发现闵行之美”系列丛书诵读活动的第五季,我们邀请了文绮中学的青年才俊来诵读《“小上海”老闵行》。今天,你将听到的是《商业兴,誉为“小上海”》。一起跟着声音,看看闵行商业繁华到什么程度,被誉为“小上海”……

点击收听朗读

闵行在明代初已具集镇的雏形,明正德间已知名,清乾隆间已为上海首镇,清末民初起随着水路通航、公路通车,交通的进一步发展,闵行商业更趋繁华。邑人李右之谓:“闵行为本邑首镇,地当水陆之冲,户口殷阗,商业繁盛。”有“小上海”之称。

1946年的南大街(老闵行历史文化陈列馆展图)

闵行镇商业特点体现在:一,商业门类繁多,不但满足镇民的需求,同时满足周边乡民生活、生产的需求。二,由流动人口增加而发展的饮食、服务类的第三产业十分发达。三,社会日常生活用品用具大多为手工制作,因此,手工业的发展,手工业品的多样性,为商业的繁华提供了坚实的基础,闵行有较多的作坊作铺。

闵行镇的商业店铺可分为:纺织品、绒线、百货、钟表、眼镜、文具纸张、文体用品、玩具、金银饰品、铜锡制品、白铁制品、铁铺、颜料油漆、电器、成衣、鞋帽、裁缝、烟酒、糖果、糕点、南北干货、茶叶、水果、蔬菜地货、肉类、水产、禽蛋、豆制品、中药、西药、油麻棕绳、草织品、陶瓷器、缸甏、竹器、木器、藤器、园作、棕棚、炊具、雨伞、栲栳、芦席、弹花、秤具、船橹、作铺、砖灰、竹木行、洗染、刻字、印刷、花米行、米店、面坊、糖坊、碾米、油酱、照相等等。饮食服务类有饭店菜馆、糕团点心、茶馆、理发、旅馆、沐浴、镶牙等等。门类相当齐全,因此,《闵行诗存》序言称闵行:“蕞尔弹丸,严然都市”。

闵行的商业分布,主要在七条商业街上:外滩、前东街、后东街、老西街、新街、北街和大街。其外,横泾东路自蒋家场路至黄浦的一段、横泾西路自后东街至前东街的一段均布满商店。

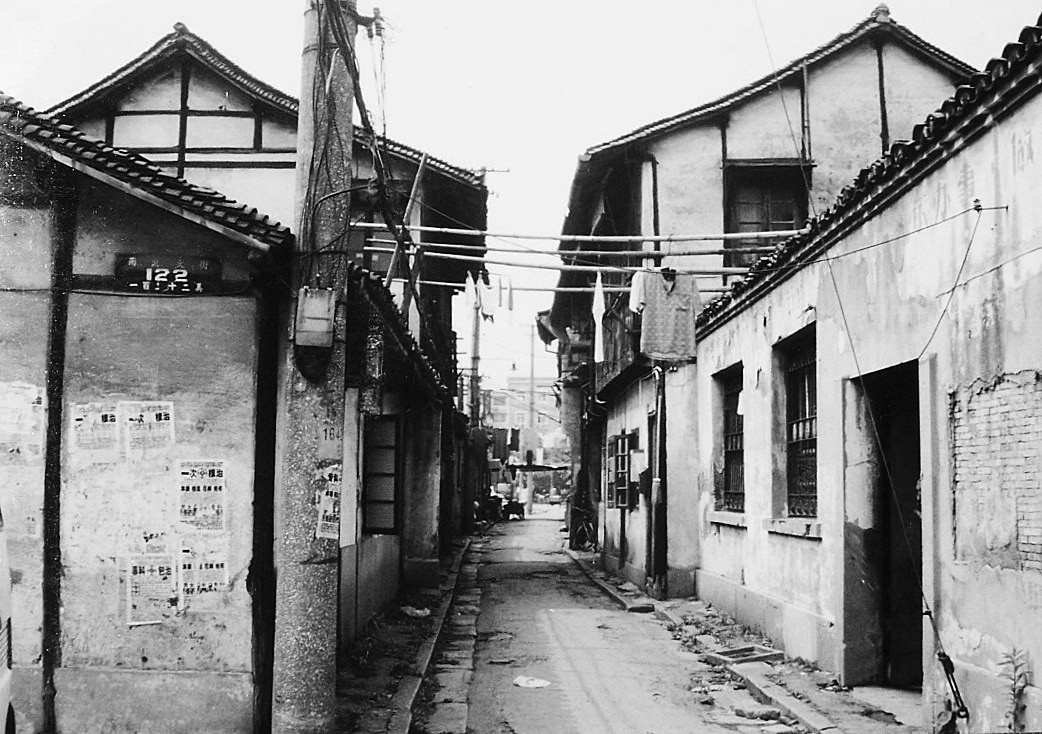

1980年代前东街(唐世杰摄)

1980年代后东街(唐世杰摄)

1980年代新街(唐世杰摄)

1980年代老西街(唐世杰摄)

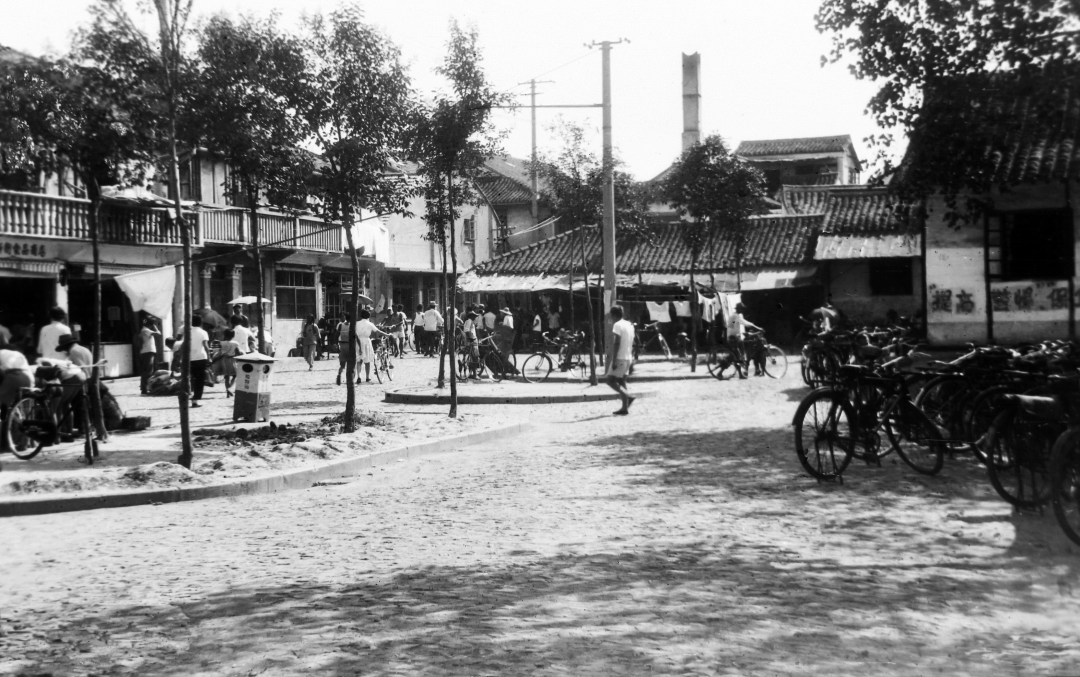

1990年代南大街(唐世杰摄)

1990年代北街(汪大纲摄)

沪闵路南端自新安路至浦江段的两侧、英石路东口、后东街老小菜场内亦有不少商店分布。

1970年代新安路(汪大纲摄)

1979年新安路西段开设的贸易市场(唐世杰摄)

据1995年版《闵行区商业志》统计,抗日战争胜利后,闵行镇有商号333户,占全上海县大小商店1141户的29.18%。据今《闵行区志》统计,解放初闵行镇有私营商店395户、从业人员1422人,资金48.13万元;有个体摊贩48户,计18个行业。1954年有私营商店253户、从业人员825人,资金52.8万元;有个体摊贩350户,资金9904元。

闵行镇人、原闵行百货商店美工张文华,自2011年起,用三年时间将闵行七条商业街上的商店一家一家地画成情景画,由48幅画面组成8条长卷。反映了20世纪40年代闵行镇街面商号店铺的布局状况,该时期的商铺店址相对稳定,尤其是老店、名店和经营尚好的店铺基本固定不变。情景画栩栩如生地表达了这些商家铺面的时代特征,一些如今已消失了的行业、消失了的商品、一些不再使用的作坊工具和劳作场景一一展现在画卷中,成了闵行镇一段商业历史的乡土图志。本书中的情景画,也为张老先生生前所作。

《闵行老街史料选集》中张文华所画之一

2016年闵行区档案馆编辑的《闵行老街史料选集》一书,将8条商业街长卷收录在内,组成一篇,并在序言中称:“这对于民国后期缺乏文字档案记载和图像记录的闵行老街显得弥足珍贵。2013年3月,闵行区档案馆接收了张文华的捐赠,将其收藏入馆。”

1946年外滩毛猪市场(老闵行历史文化陈列馆展图)

如今,闵行镇的这些商店已不再存在,旧貌换成新颜,一幢幢新颖、美观、宜居的高楼大厦耸立在横泾两岸、浦江之北,沧海成了桑田,老闵行步入了新时代。

日前,区政协办公室、区教育局、团区委和闵行区融媒体中心联合推出了“发现闵行之美”系列丛书诵读活动,将陆续邀请闵行区多所学校的青少年一起来读好书、善读书、懂历史、爱家乡,合力推动“闵行情”读书活动落到实处。

第五季,我们邀请了文绮中学的青年才俊来诵读《“小上海”老闵行》。

“闵行为本邑首镇,地当水路之冲,户口殷阗,商业繁盛,距县治约六十里许。地产棉花多于粳稻。风俗素称朴实,近亦渐趋浮靡。水道有小轮,陆路有汽车,交通颇便。镇之西北有北桥镇,钟楼在焉。其西为马桥镇。而其北为颛桥镇。四镇统称为西南乡云。”

这是由上海著易堂出版于1927年的《上海乡土地理志》(李右之著)对闵行的描述。

书中的“闵行”指的是镇。1960年1月设立闵行区后,撤销了闵行镇建制,闵行镇这块地方被约定俗成称作“老闵行”了。1992年9月,原上海县和原闵行区“撤二建一”,建立了新的闵行区,但“老闵行”的称呼在当地民间依旧使用着,并泛指为整个江川路街道。

历史上的“老闵行”地区,古有秦皇驰道连通上海县署,为水陆要津,因地域之便,长期以来,这里商贸发达、街市繁华、人文荟萃、群贤毕出,一度在江南地区城镇中颇有影响力。

使老闵行发生翻天覆地变化的是在解放以后。随着上海汽轮机厂、上海电机厂的建成,现代工业开始发展,这里建起了汽轮、电机两个工人新村。1958年起,大批工业企业迁来,老闵行成了我国重要的工业基地。1959年建成以一号路(江川路)为主的10条城市道路,在主要道路两侧配置商业网点。以东风、红旗新村等处为中心,新建各类职工住宅25万平方米,学校、医院、邮政、银行、影院、菜场、公园等设施也开始有计划地逐步配套建成,昔日的经贸重镇终于蜕变成为一个现代化工业新城,著名的卫星城,形成最初的产城融合区域。

1980年代后,随着城市化的推进,江南古镇的街景在老闵行逐渐消失,但《闵行诗存》“序”中所描述的“舟车辐辏,人物昌丰;虽无临淄之十万家,已聚德星于五百里。”之历史记忆和人文信息,却有幸留存了下来,且引起越来越多文史研究者的重视和探索。

《“小上海”老闵行》试图寻觅老闵行的“老底子”,关注老闵行的历史发展变化。

9月起,第五季正式开启,每个工作日晚,我们不听不睡!

一起聆听闵行声音,发现闵行之美……